- +1

1400年,這個吃食沒走樣

原創 孟 暉 新民周刊

一種食品,經歷一千四百來年都不走形,這要算文明奇跡了吧?

撰文 | 孟 暉

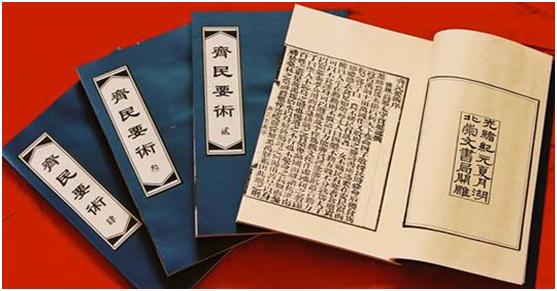

朋友發來她姐姐在家里做面皮的視頻,我驚呼:“令姐掌握的是《齊民要術》里的技藝!”

中國的美食實在太多了,所以大家根本沒精力注意,面皮兒這種普通小吃的歷史是多么古老。做面皮需要依靠一件特殊工具,那是一只帶有一圈矮邊沿的金屬平底盤,叫“羅羅”,能想象嗎,在公元六世紀,羅羅已經出現在了賈思勰的不朽著作里,只不過那時它還沒有獲得專稱,《齊民要術》籠統地稱之為“銅缽”。據這部農學巨著記載,當時有一種食品“豚皮餅”,做法是這樣的:

以熱水勻拌米粉,制成像稀粥一樣的米漿。拿一口大鍋架在灶上,煮一鍋沸水。用小勺舀起米漿,倒在一個銅缽里,然后將銅缽輕巧放到鍋中沸水上,令其漂浮在水面。伸手指撥弄銅缽快速旋轉,如此讓米漿均勻鋪滿在盤底,形成一張薄圓餅。餅經隔盤沸水的加熱而定型之后,拿起銅缽,將餅傾倒在沸水之內煮熟,再撈起浸到冷水中。

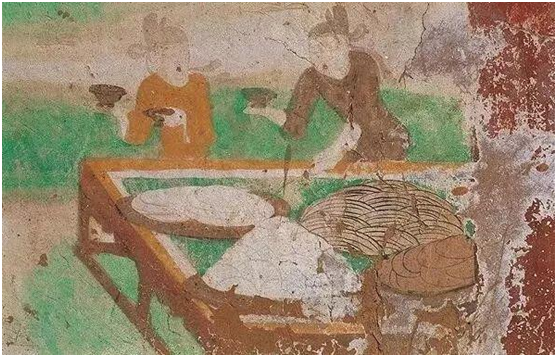

中國古代壁畫中所繪的豚皮餅

這種薄餅靠快速撥動成型,也得名撥餅。北朝人民吃撥餅時會澆肉鹵,或者用調味料拌勻,甚至以牛奶、奶酪當澆頭——這倒有點像今日的奶油意面了。隔著一千四百年的時光,當年的銅缽如今獲得了羅羅的芳名,改用不銹鋼制成。朋友發來的視頻里,她的姐姐把稀面糊舀入羅羅內,在羅羅的底面上薄薄地覆滿一層。同時燒開一鍋清水,再把羅羅輕輕放到水上,讓它在沸騰的水面漂浮,然后蓋上鍋蓋,靜待沸水隔著羅羅把面皮燙熟。然后,朋友的姐姐把羅羅取出,轉而放到一鍋冷水的水面上,任其漂一會,由此將熟面皮冷卻下來。很顯然,她做面皮的方法,與當年北朝人民做豚皮餅的方法大同小異。

北朝豚皮餅與今日面皮之間,最大區別估計在原料,豚皮餅主要以小米粉、粱米粉燙制,而面皮則采用小麥面粉調成的稀漿。另外,如今還有米皮,其做法與面皮一樣,只是用料為大米與糯米的混合粉。紅遍大江南北的“涼皮”也是依靠相近的工藝,但以淀粉做成,口感更為筋道。

一種食品的做法自發明出來之后,因為靈巧輕便,成品美味,就此代代流傳,經歷一千四百來年都不走形,這要算文明奇跡了吧?換其他國家比如韓國,估計早拿羅羅連同其傳統技法申請“非物質文化遺產”了。實際上,《齊民要術》里記載了很多種烹飪術和食物加工工藝,其中有若干種都流傳到了今天,因此,這本古籍不僅是農學著作,也是一部精彩的美食書,把六世紀時的中國美食流傳給后世。

當然,我們必須承認,到了近代,面皮、米皮、涼皮都有改進制法,大致是把羅羅置于蒸屜上,或者以特制的竹編蒸屜架在水鍋上,再鋪一層屜布,均勻攤上粉漿,靠屜下的水汽蒸熟。由此又演進出廣東蒸腸粉,這種美食以米漿為原料,鋪在金屬盤(盤下架蒸格)或者帶濕布的蒸屜上,隔水而蒸。但是廣東人想出了向粉漿上灑肉末、雞蛋,或者用熟粉皮裹卷肉腸、蝦仁乃至香菇絲、筍丁等餡料的妙招,這就加倍的美味了。其實腸粉盛盤之后澆鹵汁或調料汁的食用方法,卻與《齊民要術》時代并無二致。

疫情期間,大家長期在家隔離,嘴饞往日只道是尋常的涼皮卻難以買到,又閑著無聊,于是興起了學做涼皮的風潮,我好幾個朋友都自嘲,說把家里的面粉都給糟踐完了。恕我指出,這股風潮是追隨了涼皮的近代改進工藝,把坯料放在蒸鍋里蒸,流于膚淺,不夠正宗。真正的有心人就該拿鋪著漿料的羅羅放在水鍋里,讓羅羅在沸水上飄蕩,由此體驗古老傳統的精髓。如果做到了這一步,那就不妨用小米粉調漿當原料,一步穿越十四個世紀的時光,品嘗賈思勰時代的豚皮餅的滋味。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司