- +1

晚飯挪到早上再吃?糖尿病風險降低不少

原創 Cookie 醫學界內分泌頻道

--本文提要--

● 控制飲食:道理我都懂,但臣妾忍不住啊!

● 輾轉騰挪:晚飯早上吃,風險能降低多少?

● 更多建議:一口都不少,一樣能控糖減肥?

控制飲食:道理我都懂,但臣妾忍不住啊!

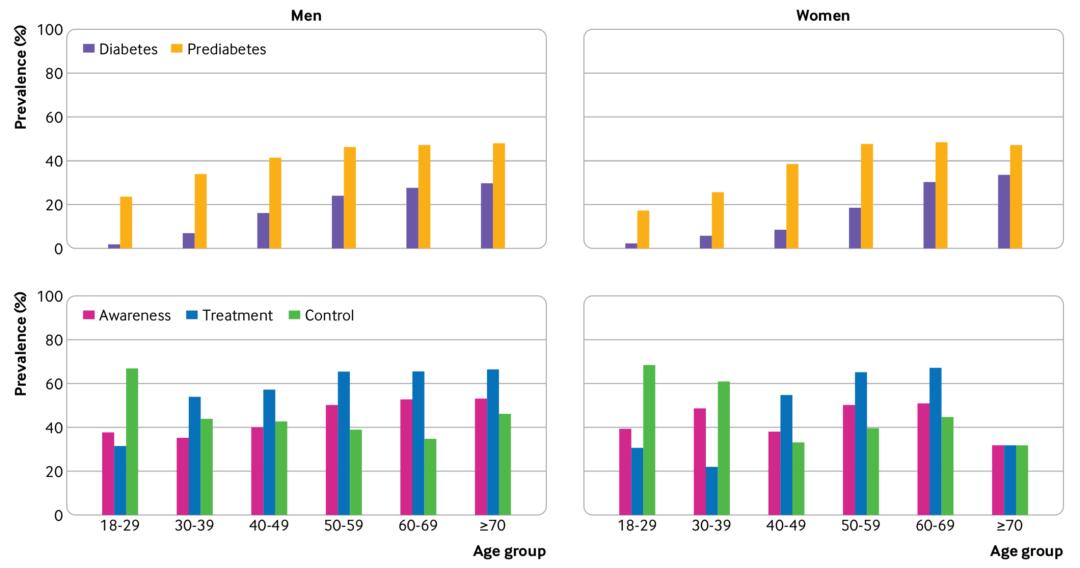

最近由滕衛平教授、單忠艷教授團隊領銜的流行病學調查結果顯示,根據美國糖尿病協會(ADA)的標準,中國大陸31個省的總糖尿病患病率已經達到12.8%,糖尿病前期患病率為35.2%;根據世界衛生組織(WHO)的標準,中國成年人的糖尿病總患病率也達到了11.2%[1]。其中,男性以及50歲以上人群的糖尿病及糖尿病前期患病率更高。中國大陸的糖尿病患者總數估計可達1.298億人,其中男性達7040萬人,女性達5940萬人。

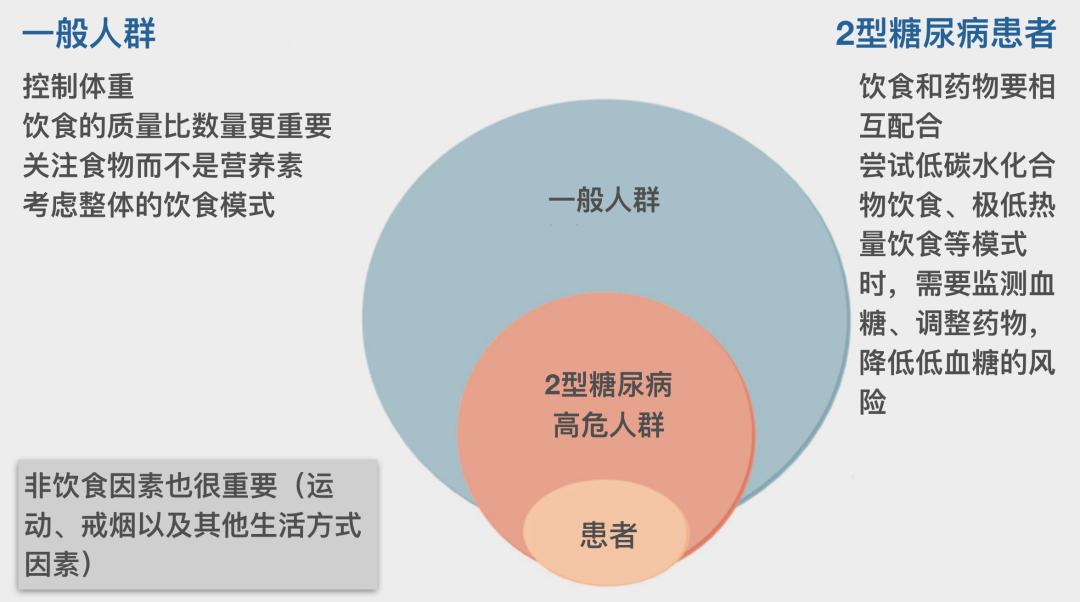

飲食因素在2型糖尿病的控制和預防中都很重要,指南也建議在改變飲食方式、增加運動等生活方式干預無效之后才開始糖尿病的藥物治療[2]。雖然道理大家都懂,但實際情況下,許多患者一經診斷就成了藥罐子,按時吃藥的囑托也許還能記得,但生活方式干預就忘得一干二凈了。

飲食干預總是讓人感覺這也不能吃,那也不能吃,但美食那么多,叫我怎么忍得住呢?不過,近來越來越多的研究發現,對于代謝性疾病的控制和預防,進食時間上的選擇與進食食物上的選擇同樣重要[3]。最近發表在Diabetes Care上的研究[4]就探討了把晚飯挪到早上吃對于糖尿病患者死亡風險的影響。

這種看上去“自欺欺人”的改變真能有效嗎?

輾轉騰挪:晚飯早上吃,風險能降低多少?

早飯要吃得好,不許喝粥!晚飯要吃得少,遠離死亡!

這項來自中國哈爾濱醫科大學李穎教授與孫長顥教授團隊的研究[4]分析了晚餐和早餐之間各種營養素和能量攝入差異(Δ=晚餐-早餐)與糖尿病患者疾病死亡風險之間的關系。分析的營養素包括碳水化合物、脂肪(飽和脂肪酸和不飽和脂肪酸)和蛋白質(動物來源和植物來源)。研究使用了2003~2014年美國國家健康和營養檢查調查中4699名糖尿病患者的數據,調查通過不連續的兩日24小時飲食調查表來評估糖尿病患者的總能量和宏量營養素的攝入量。

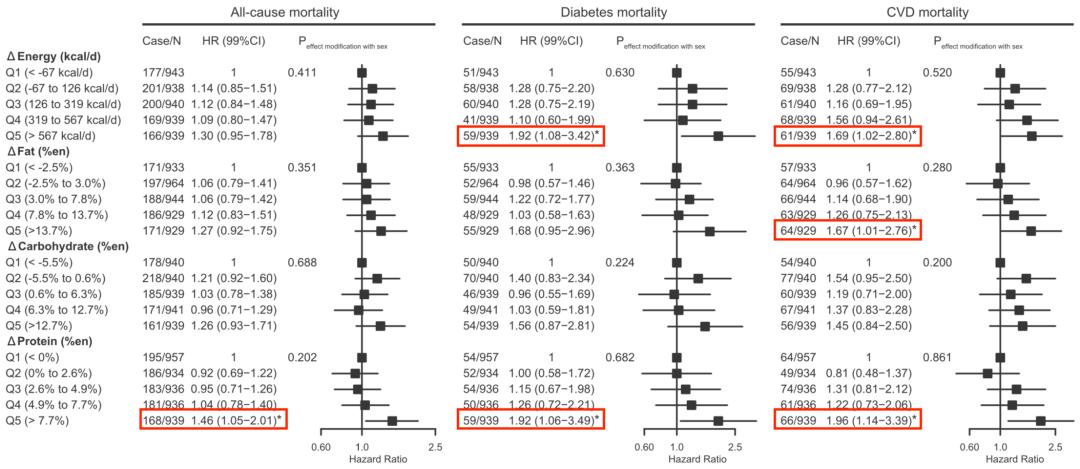

在研究隨訪期間,共有913名患者不幸死亡,其中269人死于糖尿病,314人死于心血管疾病。晚上吃得最多的1/5人群,其特征表現為:更年輕、男性居多、收入較高、體型較胖,總能量攝入較高、替代健康飲食指數(AHEI)也較高。

糖尿病并不會因為你年紀輕就放過你,晚上吃大餐的習慣真的會讓你離死亡更近——與早上總能量和蛋白質攝入最多的1/5參與者相比,傾向于晚上吃得更多的1/5參與者死亡風險更高!

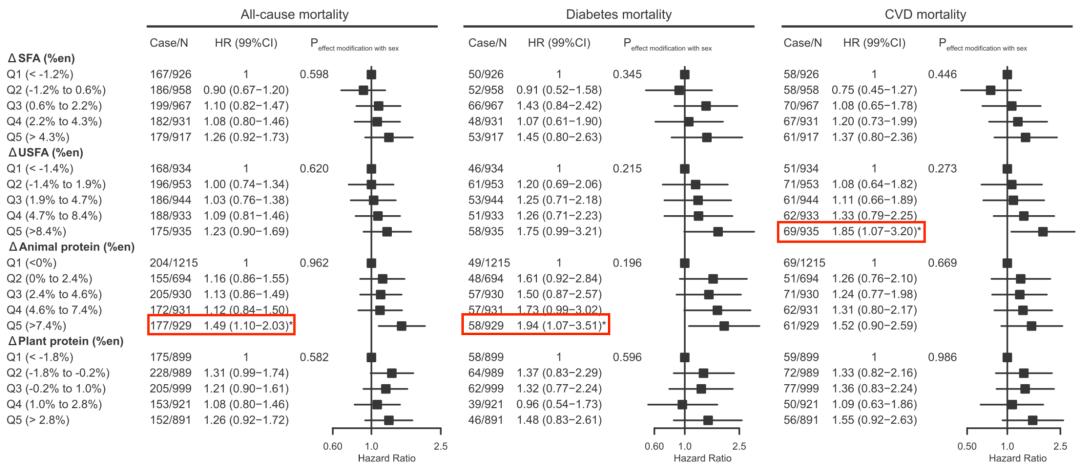

分析顯示,晚上攝入總能量較多會增加92%糖尿病患者死亡風險(HR 1.92, 99%CI 1.08-3.42),晚上攝入的蛋白質較多同樣會導致該死亡風險升高92%(HR 1.92, 99%CI 1.06-3.49)。

同時,晚上攝入的總能量較多以及蛋白質較多的人群還會導致心血管死亡風險分別增加69%和96%(HR 1.69,99%CI 1.02-2.80;HR 1.96,99%CI 1.14-3.39)。此外,晚上脂肪攝入較多也與心血管死亡風險上升67%有關(HR 1.67, 99%CI 1.01-2.76)。對于總體的死亡風險,晚上攝入的蛋白質較多可能與其上升46%有關(HR 1.46, 99%CI 1.05-2.01)。

進一步分析顯示,晚上攝入較多不飽和脂肪酸增加了85%心血管死亡風險(HR 1.85, 99% 1.07-3.20);晚上攝入較多動物來源蛋白質分別增加了94%糖尿病死亡風險和49%總體死亡風險(HR 1.94, 99%CI 1.07-3.51; HR HR 1.49, 99%CI 1.10-2.03)。

晚上吃得多那么可怕,但我還是想吃怎么辦?

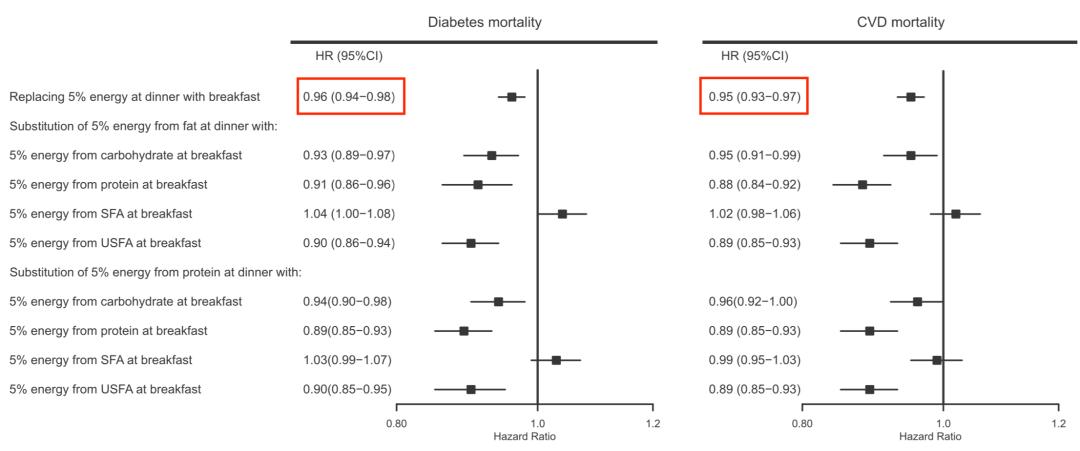

那就試試把晚飯挪到早上來吃吧!在攝入總量不變的情況下,把5%的能量攝入時間從晚上改到早上,能夠使糖尿病死亡風險和心血管疾病死亡風險分別降低4%和5%(HR 0.96,95%CI 0.94–0.98;HR 0.95,95%CI 0.93–0.97)。晚飯5%脂肪或蛋白質用早飯5%碳水化合物、蛋白質或者不飽和脂肪酸來替代,同樣能降低5%-12%的糖尿病和心血管疾病的死亡風險。

更多建議:一口都不少,一樣能控糖減肥?

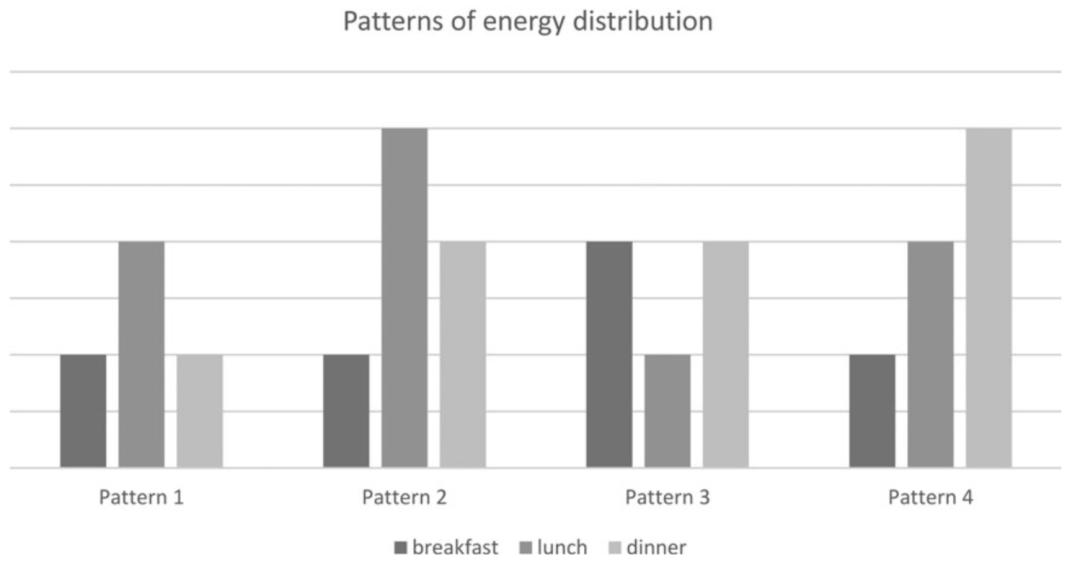

國人認為一日之計在于晨,所以早飯一定要吃好;地中海地區的傳統認為午餐才是最為重要的一餐,所以中午一定要好好享受;當然,喜歡在晚上吃大餐的人似乎也并不少見[4]。

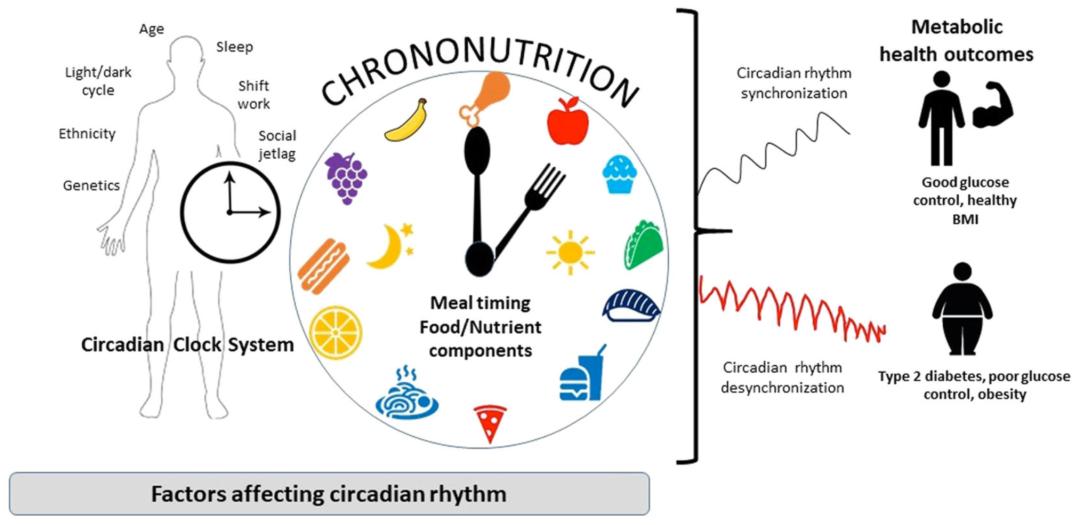

飲食習慣講究的不僅僅在于飲食的量,飲食的品質也是相當重要,另外,現在越來越多的人對進食的時間也更加重視,甚至出現了一種專門研究什么時候吃飯的學科:時間營養學(chrononutrition)[6]。雖然聽上去很玄乎,但這一領域的研究成果卻能為人們的飲食提供實實在在的建議。而且這些建議還不需要人們“餓肚子”,只需要把吃東西的時間變一變就好,可謂是嘴饞星人的福音了!

除了把晚飯“搬運”到早上吃之外,之前的綜述[6]還對糖尿病患者的飲食提出了更多建議,包括晚飯可以少吃碳水化合物以改善晚餐后的血糖、糖尿病患者應該早點吃飯、血糖生成指數低的食物放在早上吃更有益等等,另外,進食的順序也是頗有講究的,比如飯(碳水化合物)和菜(脂肪、蛋白質)混在一起吃可以改善血糖反應、按照蔬菜-肉類-米飯的順序進食就能降低餐后血糖……

時間已經不早,你晚飯吃好了嗎?

[1] Li Y, Teng D, Shi X, et al.2020;369:m997. Published 2020 Apr 28. doi:10.1136/bmj.m997.

[2] Forouhi NG, Misra A, Mohan V, Taylor R, Yancy W. Dietary and nutritional approaches for prevention and management of type 2 diabetes. BMJ. 2018;361:k2234. Published 2018 Jun 13. doi:10.1136/bmj.k2234.

[3] Asher G, Sassone-Corsi P. Time for food: the intimate interplay between nutrition, metabolism, and the circadian clock. Cell. 2015;161(1):84‐92. doi:10.1016/j.cell.2015.03.015.

[4] Han T, Gao J, Wang L, et al. The Association of Energy and Macronutrient Intake at Dinner Versus Breakfast With Disease-Specific and All-Cause Mortality Among People With Diabetes: The U.S. National Health and Nutrition Examination Survey, 2003-2014 [published online ahead of print, 2020 Apr 30]. Diabetes Care. 2020;dc192289. doi:10.2337/dc19-2289.

[5] Almoosawi S, Vingeliene S, Karagounis LG, Pot GK. Chrono-nutrition: a review of current evidence from observational studies on global trends in time-of-day of energy intake and its association with obesity. Proc Nutr Soc. 2016;75(4):487‐500. doi:10.1017/S0029665116000306.

[6] Henry CJ, Kaur B, Quek RYC. Chrononutrition in the management of diabetes. Nutr Diabetes. 2020;10(1):6. Published 2020 Feb 19. doi:10.1038/s41387-020-0109-6.

本文首發丨醫學界內分泌頻道

本文作者丨Cookie

審核 | 主治醫師 徐乃佳

責任編輯丨Amelia

版權申明

本文原創 歡迎轉發朋友圈

- End -

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司