- +1

“唐人重服章”:唐人李華和賈昌從服飾看到了什么?

其中的第一人稱“吾”當(dāng)然是作者李華。李華生于開元三年(715),幼時(shí)為開元十年前后。他于洛陽南市,閑逛“帽行”之時(shí),突然觀察到帽行所賣之帽,貂帽多,帷帽少。看到這樣的著裝變化,當(dāng)時(shí)守舊的人已經(jīng)在感嘆風(fēng)俗不再淳厚。

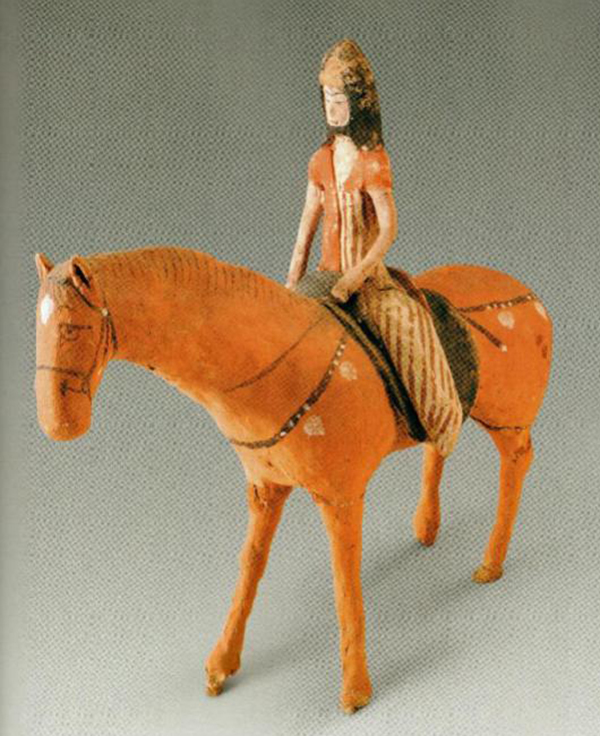

李華的觀察大致符合史書的記載。在武德、貞觀年間,宮女騎馬外出,全身都要被羃?遮蔽。被遮蔽的形象如下圖:

但到了唐高宗永徽年間,這種遮蔽的情形就出現(xiàn)變化,“皆用帷帽施裙,到頸為淺露”。正因?yàn)椤暗筋i淺露”的帷帽逐漸取代了“全身遮蔽”的羃?,所以這種著裝風(fēng)俗被認(rèn)為“深失禮容”。唐高宗統(tǒng)治時(shí)期曾專門下詔強(qiáng)調(diào)“自今已后,勿使如此”。但詔令的申禁作用似乎微乎其微,到唐中宗神龍末年,包裹全身的羃?“始絕”。

李華人到中年,曾在首都長(zhǎng)安西市閑逛,突然發(fā)現(xiàn)帽行里沒有帷帽賣。社會(huì)上出現(xiàn)了男扮女裝、女扮男裝的情形,所謂“男子衫袖蒙鼻,婦人領(lǐng)巾覆頭”。如果此時(shí)再有戴帷帽、羃?的婦女,必然被視作是異類,會(huì)有人用瓦石投射攻擊她們。看到這樣的著裝情形,李華頗有不解,進(jìn)而又感嘆說“顛之倒之,莫甚于此”。

李華在街頭“細(xì)膩”的觀察依然能被《大唐新語》的記載所印證,“開元初,宮人馬上始著胡帽,靗妝露面,士庶咸傚之。天寶中,士流之妻,或衣丈夫服,靴衫鞭帽,內(nèi)外一貫矣。”開元天寶之際,婦人“領(lǐng)巾覆頭”“露髻馳騁”已十分常見。王仁裕《開元天寶遺事》記載長(zhǎng)安三月春光明媚,游春仕女或乘車跨馬,紅裙相連制成帷幄,無拘無束,盡享春日。根據(jù)《虢國(guó)夫人游春圖》的描摹,其中不乏女扮男裝、頭戴幞巾的宮女。

服裝,作為顯著的社會(huì)符號(hào)和標(biāo)志,具備劃清性別的界限的功能。而服飾在性別上所刻畫出的分界線,絕不僅是兩性在外觀上的區(qū)別,它更意味著表象之下的價(jià)值與能力,以及在社會(huì)中承擔(dān)的角色。性別間的易裝行為模糊了兩性外觀上的區(qū)別,無異于顛覆了社會(huì)最基本的規(guī)則——禮法。李華出身趙郡李氏,這樣的名門一般世代言行守禮,所以他從社會(huì)當(dāng)中流行服飾看出的是“頹風(fēng)敗俗”。他記錄自己的觀察,寫信給兩個(gè)外孫女,是希望她們作為名門之后,應(yīng)當(dāng)誠(chéng)遵訓(xùn)誡。

以上是古文運(yùn)動(dòng)的代表人物李華的觀察。當(dāng)時(shí)都城長(zhǎng)安的普通百姓能從服飾看到什么?讓我們把目光投向另外一個(gè)人——東城老父賈昌,他也是一位在日常生活中留意服飾變化的長(zhǎng)安居民。開天之際社會(huì)當(dāng)中文與武的遽變、升平與動(dòng)亂的置易、胡風(fēng)與漢俗的改換,東城老父都通過對(duì)“服飾”的觀察,有著敏銳的判斷。東城老父曾經(jīng)在街道上通過“首飾靴服之制”看到了胡風(fēng),表達(dá)他對(duì)長(zhǎng)安少年有“胡心”的擔(dān)憂:

復(fù)言曰:“上皇北臣穹廬,東臣雞林,南臣滇池,西臣昆夷,三歲一來會(huì)。朝覲之禮容,臨照之恩澤,衣之錦絮,飼之酒食,使展事而去,都中無留外國(guó)賓。今北胡與京師雜處,娶妻生子。長(zhǎng)安中少年,有胡心矣。吾子視首飾靴服之制,不與向同,得非物妖乎?”

老父的這種觀察符合唐人對(duì)安史之亂前后“貴游士庶”的服裝的描述。《舊唐書》記載:“武德來,婦人著履,規(guī)制亦重;又有線靴。開元來,婦人例著線鞋,取輕妙便于事,侍兒乃著履。臧獲賤伍者皆服衫。太常樂尚胡曲,貴人御饌盡供胡食,士女皆竟衣胡服。故有范陽羯胡之亂,兆于好尚遠(yuǎn)矣。”

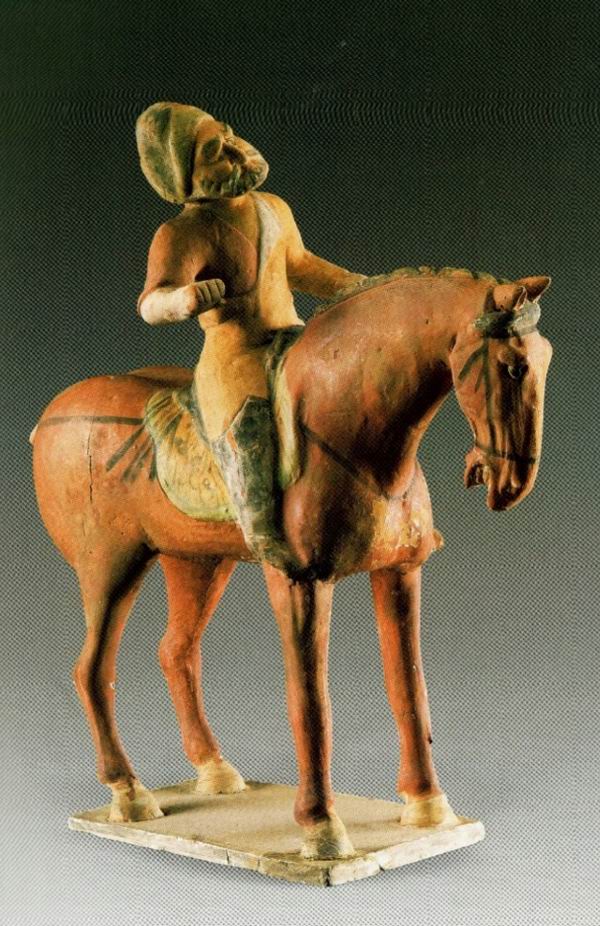

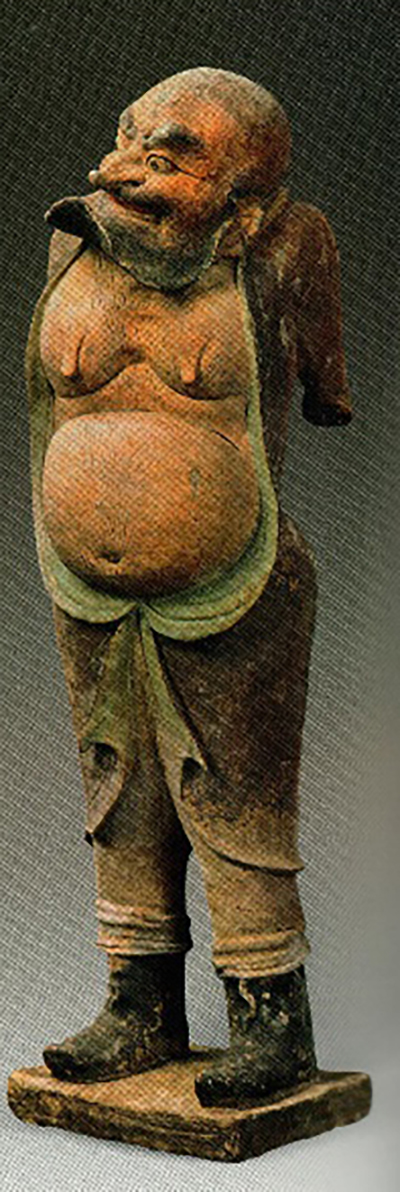

攪動(dòng)大唐盛世格局的安祿山的服飾是怎樣的呢?《安祿山事跡》透露出一些信息。在安祿山起兵叛亂前,他“潛于諸道商胡興販。每歲輸異方珍貨計(jì)百萬數(shù)。每商至,則祿山胡服,坐重床,燒香列珍寶,令百胡侍左右。群胡羅拜于下,邀福于天。祿山盛陳牲牢,諸巫擊鼓歌舞,至暮而散”。

安祿山身材肥胖、身著胡帽、胡衣、胡靴,他擅長(zhǎng)跳胡旋舞,常常往來于長(zhǎng)安與河北之間。《安祿山事跡》說他“常經(jīng)龍尾道,未嘗不南北睥睨”。這說明安祿山乘騎于道,所著“胡服”一定會(huì)讓路旁的觀者看到。

等到“漁陽鼙鼓動(dòng)地來,驚破霓裳羽衣曲”,史家遂認(rèn)為“胡服”流行已經(jīng)預(yù)兆著這場(chǎng)動(dòng)亂。姚汝能《安祿山事跡》卷下說:“天寶初,貴游士庶好衣胡服,為豹皮帽,婦人則簪步搖,衩衣之制度,衿袖窄小。識(shí)者竊怪之,知其戎矣。”史書中有關(guān)安祿山的描述。不禁讓人想起唐代胡俑形象。

身處唐代官場(chǎng)的人頗為看重官服,他們通過官服可以迅速判斷不同官員的等級(jí)。宋代學(xué)者洪邁在《容齋隨筆》當(dāng)中曾寫過一條筆記叫“唐人重服章”,他所舉的例子都是杜甫、白居易的詩(shī)歌:

唐人重服章,故杜子美有“銀章付老翁”“朱紱負(fù)平生”“扶病垂朱紱”之句。白樂天詩(shī)言銀緋處最多,七言如:“大抵著緋宜老大”“一片緋衫何足道”“暗淡緋衫稱我身”“酒典緋花舊賜袍”“假著緋袍君莫笑”“腰間紅綬系未穩(wěn)”“朱紱仙郎白雪歌”“腰佩銀龜朱兩輪”“便留朱紱還鈴閣”“映我緋衫渾不見”“白頭俱未著緋衫”“緋袍著了好歸田”“銀魚金帶繞腰光”“銀章蹔假為專城”“新授銅符未著緋”“徒使花袍紅似火”“似掛緋衫衣架上”。五言如:“未換銀青綬,唯添雪白須”“笑我青袍故,饒君茜綬新”“老逼教垂白,官科遣著緋”“那知垂白日,始是著緋年”“晚遇何足言,白發(fā)映朱紱”。至于形容衣魚之句,如:“魚綴白金隨步躍,鵠銜紅綬繞身飛”。

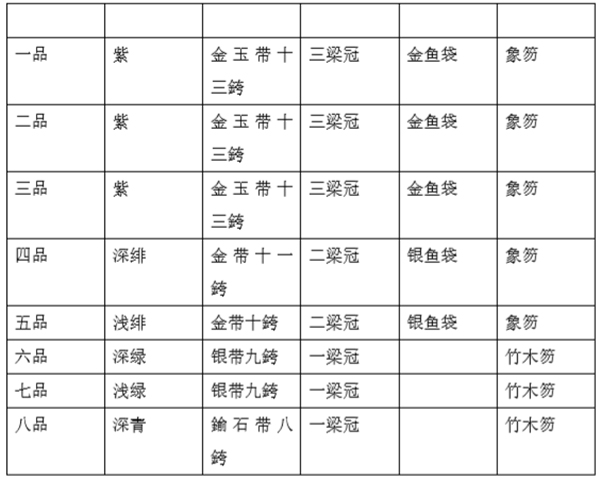

在杜甫、白居易等人詩(shī)歌中經(jīng)常可以看到有關(guān)章服的內(nèi)容。這說明他們身處唐朝官場(chǎng)熟知服色代表的意義。服色即意味著官品等級(jí),被著入衣服令:

周唐革命時(shí),有一位名叫傅游藝的官員,因?yàn)榉e極支持武則天革唐為周,被火速提拔,連升數(shù)級(jí),成為宰相,被人們稱作是“四時(shí)仕宦”:

又以司賓卿溧陽史務(wù)滋為納言,鳳閣侍郎宗秦客檢校內(nèi)史,給事中傅游藝為鸞臺(tái)侍郎、平章事。游藝與岑長(zhǎng)倩、右玉鈐衛(wèi)大將軍張虔勖、左金吾大將軍丘神勣、侍御史來子珣等并賜姓武。秦客潛勸太后革命,故首為內(nèi)史。游藝期年之中歷衣青、綠、朱、紫,時(shí)人謂之“四時(shí)仕宦”。

當(dāng)時(shí)人通過傅游藝一年之內(nèi)“青、綠、朱、紫”的官服變化,就可以感受到傅游藝的升遷之快。

舉以上幾個(gè)例子是要說,無論是李華還是東城老父,抑或詩(shī)人白居易,他們通過服飾可以感知到很多社會(huì)信息。穿戴某種服飾究竟意味著什么?這需要我們將服飾還原到當(dāng)時(shí)的社會(huì)背景下去認(rèn)識(shí)。服飾作為人的裝飾保暖必備物品之外,內(nèi)涵多種社會(huì)信息。相比于博物學(xué)家,歷史學(xué)家去研究服飾史的使命就在于需要從服飾變遷的歷史上看到更多的政治、社會(huì)信息。最簡(jiǎn)單的問題便是:什么力量驅(qū)動(dòng)服飾變遷?

研究中國(guó)古代的服飾,歷代“輿服志”是值得重視的內(nèi)容。其實(shí),正如“百官志”所記那樣,王朝史中有關(guān)輿服制度的敘述,是對(duì)王朝秩序整齊劃一的構(gòu)建,并不能等同輿服實(shí)際運(yùn)作的常態(tài)。近來,閻步克先生曾就《周禮》六冕制度對(duì)歷代冕制的影響,有過系列探討,尤其他就服飾禮制與政治權(quán)力的學(xué)術(shù)回顧與若干認(rèn)識(shí),給研究者不少啟發(fā)。不過,學(xué)者們多重視的是輿服制度所暗含的“等級(jí)”。但是,除等級(jí)外,服飾配件與飾品有時(shí)也是政治運(yùn)作的一種表征,傳達(dá)著文化、社會(huì)地位、職業(yè)、道德與宗教關(guān)系、婚姻狀態(tài)等社會(huì)信息。如果將一個(gè)時(shí)代比作一個(gè)鮮活的個(gè)人,正像一個(gè)人具備某種性格一樣,這個(gè)時(shí)代也有某種“時(shí)代格”。此種時(shí)代格,都會(huì)或多或少地反映在日用物品上。在共同的時(shí)空或者文化語境中,人們可以通過這些“物品”辨識(shí)出相關(guān)的文化訊息。如果不同的團(tuán)體對(duì)于同一件服裝解讀出不同的涵義,則可能因?yàn)樗麄儧]有處在同一知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)語境。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司