- +1

故宮六百年鑒賞?|從定窯孩兒枕看到宋代名窯中的“孩子們”

宋代是瓷枕燒造的繁榮時期,在各大名窯中均有燒制,數量之大、質量之精、樣式之繁前所未有。談及宋代瓷枕,則不能不提到現藏故宮博物院的“海內僅存”的定窯孩兒枕,它是中國陶瓷史上的經典之作。在與定窯同期的各大名窯中,不同器形和裝飾題材的瓷枕亦有大量燒造。

適值初夏,今天又是六一兒童節,“澎湃新聞·古代藝術”(www.kxwhcb.com)推出的“故宮600年鑒賞”系列本期從現藏兩岸故宮的定窯孩兒枕談起,繼而關注與之同時代的宋代名窯瓷枕,如磁州窯瓷枕上的“嬰戲圖”等。

“鞏人作瓷堅而青,故人送我消炎蒸。持之入室涼風生,腦寒鬢冷泥丸驚。”——北宋詩人張來《謝黃師是惠碧玉瓷枕》

瓷枕是我國古代的夏令寢具,古人認為瓷枕“最能明目益睛,至老可讀細書。”目前學界多認為陶瓷枕最早出現于隋代,并以河南省安陽市隋文帝開皇十五年(595年)張盛墓所出瓷器為代表。長期從事中國古代陶瓷研究的宋伯胤先生認為其是模仿生活用具而專為死者定制的明器。隋代社會生活中人們是否使用陶瓷枕我們無從得知,誠然,陶瓷枕具體何時開始成為日常生活用器也難以確定。但相關研究者認為,若只以枕具中出現陶瓷材質者,而不論其是否為生活用具,那么在隋代之前已有陶瓷枕的存在。從現有考古材料來看,至遲在戰國晚期已出現陶質枕具,東漢、六朝甚至高句麗時期墓葬亦有低溫釉枕或陶枕的發現。

唐、五代時期燒造瓷枕的窯場數量雖遠不及宋、元時期,但在南、北地區均有分布。盡管瓷枕形制較為多樣,但長方形枕則是各窯場的主流形制,雖有各自特色但風格大體相近。在唐、五代時期瓷枕快速發展的基礎之上,宋代瓷枕的發展進入了繁榮時期,不僅體型較前代有所增大,而且裝飾技法也多樣化,刻、劃、剔、印、堆塑等技法的采用,極大地豐富了瓷枕的表現力和藝術性。此時的瓷枕品種有白釉、白釉劃花、白釉剔花、珍珠地劃花、白釉黑花、黑釉、青釉、青白釉、褐釉、黃釉、綠釉、三彩等;造型有長方形、八方形、銀錠形、腰圓形、如意形、虎形、仕女形、孩兒形等。宋代燒造瓷枕的窯口遍及南北各地,主要包括有定窯、鈞窯、磁州窯、耀州窯、景德鎮窯等。

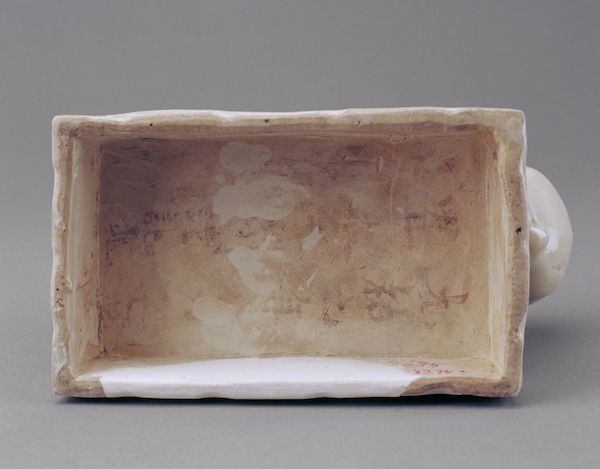

而談及宋代瓷枕,則不能不提到現藏故宮博物院的“海內僅存”的定窯孩兒枕,它是中國陶瓷史上的經典之作。定窯是繼唐代的邢窯白瓷之后興起的一大瓷窯體系,宋代六大窯系之一。主要產地在今河北省保定市曲陽縣,因該地區唐宋時代屬定州管轄,故名定窯,以產白瓷著稱。此件定窯白釉孩兒枕匠心獨具,塑造了一個活潑可愛的男孩俯臥于榻上的形象。以孩兒背為枕面,孩兒兩臂交叉環抱,頭枕其上,臀部鼓起,兩只小腳相疊上翹,一副悠閑自得的樣子。細部的刻畫既寫實又生動傳神:孩童清眉秀目,眼睛圓而有神,小胖臉的兩側為兩綹孩兒發,身穿印花長袍,外罩坎肩,下穿長褲,足蹬軟靴,手持繡球,其花紋清晰,衣紋流暢。枕的底座為一床塌,榻為長圓形,四面有海棠式開光,開光內外模印螭龍及如意云頭等紋。底素胎無釉,有兩個通氣孔。此枕整體線條柔和流暢,兼具實用和欣賞價值。故宮博物院鑒定為:“定窯孩枕,海內僅存,塑像栩栩如生,為定器的佳作。定位一級甲。鑒定人:耿寶昌、劉伯崑。”

現藏臺北故宮的一件北宋時期的定窯孩兒枕與故宮博物院所藏的造型幾乎相同,但在裝飾上,臺北故宮所藏的這件定窯孩兒枕在背心背部有刻畫纏枝牡丹紋,暗示此為衣錦華麗的富貴小兒,亦是宋代瓷雕塑中的上乘佳作。從制作痕跡看來,此枕的頭與身體系分別用前后兩模模制接合后、再將頭與身接合成,其長衣下擺的朵花錦、背心前襟的球紋錦、榻座的裝飾等同樣是皆模印成。此外,臺北故宮所藏的定窯孩兒枕在底部還刻有乾隆三十八年 (1773) 的御制詩銘:“北宋出精陶,曲肱代枕高,錦繃圍處妥,繡榻臥還牢,彼此同一夢,蝶莊且自豪,警眠常送響,底用擲簽勞。”據相關資料介紹,清乾隆皇帝對收藏古代瓷枕情有獨鐘,在皇宮收藏的古代瓷枕中,他尤其珍愛定窯孩兒枕,常常拿出來品玩,并且賦詩《詠定窯娃娃枕》來贊譽孩兒枕。詩中寫道“白定宋猶嫌有芒,于今火氣久消亡。故宜人品稱珍玩,便以摛吟著句償……曲肱卻復待人枕,樂在其中意豈忘。”

兩岸故宮收藏的定窯孩兒枕,堪稱北宋定瓷的代表作品,但器物少有款識,北宋有明確紀年款的瓷枕亦極少。現藏與故宮博物院的另一件殘缺的定窯孩兒枕是目前所知的唯一一件寫有北宋元佑元年款識的瓷枕,其為宋代瓷枕的分期和斷代提供了寶貴的實物依據。此枕長方形托座,上飾一枕臂側臥的熟睡小童,小童雙眼微合,面帶微笑,腰側為枕面,枕面殘缺,只余一小部分,可見釉下印有嬰戲蓮花紋。托座底中空,澀胎,無釉,上有墨書“元佑元年八月廿七日置太□劉謹記此。”此枕通體施白釉,釉色溫潤,紋飾清晰,線條飄逸,具有北宋定窯白釉器的顯著特征。“元佑”為宋哲宗年號,元佑元年為公元1086年。

定窯對后世影響深遠,明清至今,許多瓷窯均視其為楷模進行仿制,一些技藝精湛的仿品甚至使人真贗難辨。明清仿宋金定窯白瓷,著重仿釉色和刻、劃、印花裝飾,器型既有孩兒枕等仿定產品,也有當時流行的各種式樣,包括碗、盤、洗、盒、水丞等日用器皿,以及三犧尊、天雞尊、四足蓋爐等模仿商周青銅器的造型。現藏故宮博物院的彭城窯仿定窯白釉孩兒枕即是明代彭城窯的仿制品。枕為男童形象,面帶笑容,兩膝伏地,呈臥伏狀,背部作枕面。胎體厚重,通體施白釉,釉色瑩白。盡管此件仿品釉色瑩潤勻凈,紋飾精細繁復,但刻劃花常呆板欠流暢,印花紋飾亦不如宋金時期定窯瓷器上的清晰生動。

盡管我們難以確定瓷枕具體何時開始成為日常生活用器,但是從文獻記載和出土實物來看,我們可以肯定的是在宋代,瓷枕已經是宋人普遍日常使用的夏令寢具了。如文章開頭提及的北宋詩人張來《謝黃師是惠碧玉瓷枕》一詩,又如宋代李清照《醉花陰》一詞寫道的:“薄霧濃云愁永晝,瑞腦銷金獸。佳節又重陽,玉枕紗櫥,半夜涼初透。”其中的“玉枕”應該是仿青白玉的景德鎮青白釉瓷枕。從這些記載不難看出,宋人以瓷(玉)枕納涼消暑。此外,考古發現也是確認陶瓷枕為日常寢具的重要證據,也改變了傳統認為陶瓷枕是冥器的認識。據相關研究資料介紹,巨鹿舊城于北宋大觀二年秋(1108年)因為罕見的大水被掩沒,整體的埋入了地下。1920年(民國九年),巨鹿城出現了大規模的干旱大早,田里禾苗干枯,農民無以為灌概,于是相繼掘地打井找水,挖掘出眾多的古代器物,大部分被古董商購去,一部分由天津博物院派人覓得,整理出版了《巨鹿宋器從錄》,其中有瓷枕若干件。據稱巨鹿出土此類瓷枕很多,均在當時居室內,發現的時候,有的是平放的,有的是立放的。推測宋人對于枕,可能有用則平置、不用則立置的習慣。另外有的瓷枕底部寫有“崇寧二年新壻”、"程三、程小"等字款,從而確切證實這些都是人們日常生活用枕。

基于對日常生活的需求,宋代除了定窯燒制包括孩兒枕在內的各式各樣的瓷枕外,以瓷枕燒造最具代表性當數磁州窯。磁州窯位于河北省邯鄲市觀臺鎮與彭城鎮、臨水鎮附近,以及冶子村東西艾口村一帶。由于過去認為是雜器窯,所以不似定窯那樣常見于多數文獻中。據目前所知,最早只在明初曹昭《格古要論》內對磁州窯器的品類、特點有如下記載:“古磁器,河南彰德府磁州,好者與定器相似但無‘淚痕’,只有劃花、繡花。光素者價髙于定,新者不足論。”在中國陶瓷史上,雖然磁州窯在過去很少見于文獻,并不似五大名窯那樣受人重視,但因其獨樹一幟,質樸豪邁的藝術風格與大量實用、美觀的日用器皿,早在宋代即已享譽民間、影響深遠。在磁州窯器物當中,以“嬰戲”為題材的很多,如池塘趕鴨、打陀螺、蹴球、騎馬、釣魚、放炮竹等。瓷枕亦如此,不論是做游戲,玩蓮或趕鴨,均寥寥數筆,就把孩兒天真、可愛的童趣表現出來。故宮博物院藏的磁州窯白地黑花嬰戲紋枕,枕呈腰圓形,枕面前低后高。白釉,枕面及枕側以黑彩繪嬰戲紋。枕面外周以雙線勾勒如意形開光及雙弦紋,開光與弦紋間飾四組卷枝紋。枕側繪簡單的花草紋。枕面主題紋飾畫筆簡練,描寫兩個嬰孩玩耍,其中一孩兒頭上落一只小鳥,孩兒驚愕不已,另一孩兒作興奮狀,欲上前捕捉小鳥。這種著墨不多,卻生動傳神的瓷器繪畫體現出畫師們深入生活,用高度凝練的筆法刻畫成圖,把人們引進民間游戲的回憶。

瓷枕作為磁州窯的最有代表性的產品,除了以“嬰戲”入畫進行裝飾外,所見枕上還有繪花卉、蘆雁、八哥、鷺鷥、仙鶴、龍、虎、熊戲、馬戲等。故宮博物院藏的磁州窯白地黑花馬戲圖枕,枕八方形,枕面中間微凹,通體白地黑花彩繪。枕面中心繪駿馬疾馳,馬兒四蹄飛揚,尾巴翹起,馬鞍上倒立一人。枕面周邊用黑彩描繪寬、窄邊線各一周。枕側面繪卷枝紋,底部素白無釉,戳印陽文“張家造”作坊標記。此枕色彩黑白分明,對比強烈,寥寥數筆,把馬戲表演中的精彩瞬間表現得淋漓盡致,富有濃郁的民間生活氣息。另一件藏于故宮博物院的磁州窯白地黑花竹紋枕,枕面與枕壁均有白地黑花裝飾,枕面為篁竹一叢,枕壁為卷草紋,筆觸自然流暢,形象地表現出篁竹的挺拔與柔韌,具有中國傳統水墨畫的效果。枕的底部戳印“張家造”款識。20世紀70年代,故宮博物院進行遺址調查工作時,在磁州窯的觀臺窯址中發現了大量帶有“張家造”款識的瓷枕標本,說明當時有專門燒造瓷枕的窯場。

此外,瓷枕的燒制除了日常所需,很多時候也表達了人們對生活的美好愿望。如故宮博物院藏的一件磁州窯白地黑花“鎮宅”銘獅紋枕,枕面繪一雄獅,昂首凝目,四肢緊繃,似要一躍而出。左側以黑彩書寫楷體“鎮宅”二字。枕邊緣以黑彩隨枕形描繪八方邊線,枕側面繪纏枝花草。用筆流暢,動物形象刻畫得極為生動,寥寥數筆即讓獅子威風凜凜、咄咄逼人的形象躍然枕面,表達了人們祈求平安、逢兇化吉的美好愿望。

在明清時期繁榮發展、甚至成為全國制瓷中心的景德鎮燒窯歷史久遠。景德鎮古名新平務及昌南鎮,到宋代景德年間(1004-1007年)始有今稱。宋代景德鎮盛產青白瓷,此類瓷器釉色介乎青、白之間,故南宋人趙汝適的《諸藩志》和元人汪大淵的《島夷志略》等書內稱為“青白瓷”,另在《景德鎮陶錄》中又稱之為“假玉器”,如其中記載“鎮民陶玉者,載瓷入關中,稱為假玉器,且貢于朝,于是昌南鎮瓷名天下”。上文提到的宋代李清照《醉花陰》一詞寫道的“玉枕紗櫥”中的“玉枕”應該是指景德鎮青白釉瓷枕。故宮博物院所藏的景德鎮窯青白釉雙獅枕,枕分上、中、下三部分,上部枕面為如意形,其上刻纏枝花紋;中部雕塑雙獅作搏斗狀;下部為腰圓形,枕底胎厚重無釉。其整體施青白釉,不僅造型生動,釉色瑩潤,有玉的質感,且兼具實用與欣賞雙重價值,實為瓷中精品。

宋代瓷枕燒造范圍之大、數量之多、質量之精、樣式之繁前所未有。但讓人遺憾的是,像定窯孩兒枕這樣的經典之作流傳下來的實在少數。據澎湃新聞記者目前的資料查找,定窯孩兒枕故宮博物院所藏也就上述兩件,其中一件有所毀壞;臺北故宮藏有兩件,其中一件年代為金。由此,故宮博物院此前鑒定的“定窯孩枕,海內僅存”之語或許有所夸張,但用來形容其珍稀是恰如其分的。此外,在兩岸故宮之外的博物館或藝術機構亦藏有宋代各大窯口燒造的瓷枕精品,包括英國大維德中國藝術基金會藏的宋鈞窯藍灰釉枕、美國大都會藝術博物館藏的宋臨汝窯書“枕”字鈞釉枕、陜西扶風縣博物館藏的宋耀州窯青釉刻花八角枕等。

據相關研究資料介紹,瓷枕進入宋代的繁盛時期之后,在蒙元時期其燒造開始出現式微,尤以北方地區最為明顯。北方地區宋金時期燒造陶瓷枕的窯場在此時驟然減少,僅有河北省磁州窯、山西省臨汾窯等個別窯場仍較大規模地燒造瓷枕。有的學者將之歸因于此時期氣候的變化,也有學者提出橫征暴斂、戰亂頻發才是當地窯業衰敗的直接原因。無論如何,從目前收集的材料來看,宋元時期曾經盛極一時的瓷枕在明代已呈銷聲匿跡之狀,這與元末明初長達半世紀的戰爭有關,與明一代軟質枕的流行也不無關系。

(本文部分圖文資料來自兩岸故宮官網)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司