- +1

洛克的作品促進了兒童教育的發展,也促成了兒童文學的形成

【編者按】

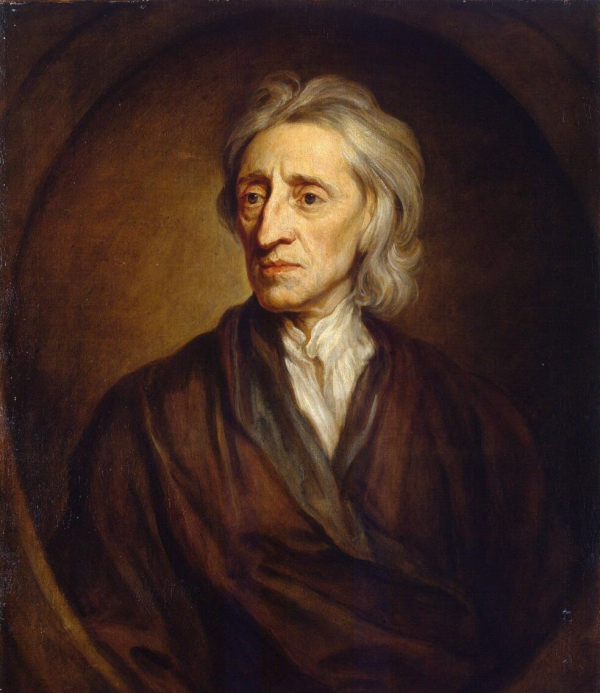

英國哲學家約翰·洛克認為,兒童生來是一張白板,即他們的心靈壁櫥是空的。這一觀點影響了兒童文學敘述中對知識與經驗的呈現方式。《兒童文學史:從<伊索寓言>到<哈利·波特>》的作者塞思·勒若認為,“在過去的三百年中,洛克的理論對私人指導與公眾教育產生的影響,比任何其他教育家的影響都要大。如果說他的作品協助促進了兒童教育的發展,那么它同樣促成了兒童文學的形成。”澎湃新聞經授權摘發這本書中的相關論述。

“兒童,”18世紀早期教育家約翰·克拉克寫道,“是這個世界的陌生人。”他們生來沒有思想,通過經驗學習。他們的“第一位相識……是可感物體,這些物體必定用各種不同的觀念,將空空的心靈壁櫥填滿”。他繼續說道:“教育的任務,就是陪伴和呵護,孩子們度過脆弱敏感的童年,庇護他們尚無警覺意識的單純心靈(他們尚無能力感受事物的本質和因果聯系),讓他們不至于偏離軌道,沉迷于虛幻的感官快樂。”教育的最終目的在于“塑造心靈的美德”,而教學大綱(語言、歷史、數學及修辭等)是通向這一最終目的的量化過程和形式。克拉克還說,人們或許會認為,鑒于教育是年輕人身心發展的中心環節,與這一主題相關的書籍想必“卷帙浩繁”。然而這樣的書并不多,而且到最后,“在英語文獻中,我還不知道哪一本像洛克先生的書一樣值得精讀”。

在洛克之前的時代幾乎沒有什么兒童書籍

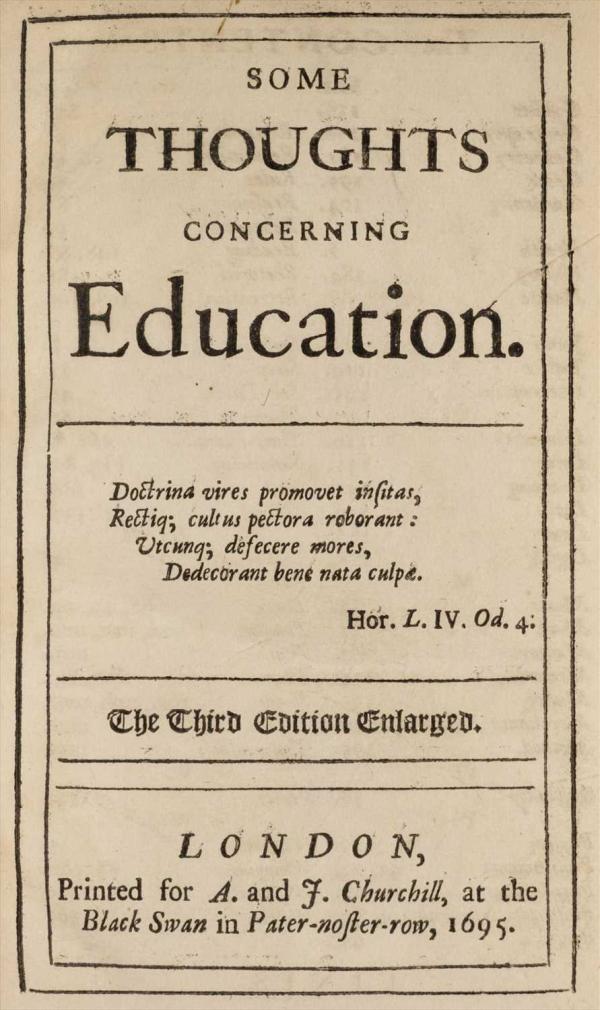

約翰·克拉克與他的許多教育界同輩一樣,早已被人遺忘。但約翰·洛克沒有被人們忘記。在《人類理解論》(1690),或者更明確地說是在《教育漫話》(1692)中,洛克提出了一套關于教育的哲學理論。其主要觀點是:人在出生時并不具備天賦觀念,孩子們通過外部世界的經驗進行學習,圖片、玩具和模型能夠幫助孩子學習字詞和概念,教育應寓教于樂。以此,在過去的三百年中,洛克的理論對私人指導與公眾教育產生的影響,比任何其他教育家的影響都要大。不僅英國,連法國、德國、荷蘭和美國,都尊崇洛克為教育理論和實踐的開創性人物(或許可以說是教育理論和實踐之父)。如果說他的作品協助促進了兒童教育的發展,那么它同樣促成了兒童文學的形成。薩拉·特里默(Sarah Trimmer)女士于1802年寫道,在洛克之前的時代幾乎沒有什么兒童書籍,然而,“當寓教于樂的想法……被洛克先生提出后,兒童書籍便應運而生”。通觀整個18世紀乃至19世紀,兒童書籍都以洛克的哲學理論和心得體會為基本立足點。例如,他認為兒童生來是一張白板,即他們的心靈壁櫥是空的。這一觀點影響了文學敘述中對知識與經驗的呈現方式。的確,可以說自18世紀早期以來,兒童文學的主導認識論便帶有濃重的洛克色彩。在否定了具備天賦觀念的可能性后,洛克及其追隨者將兒童轉換為教育的產物。而通過將教育聚焦于感性經驗,兒童文學作家不斷寫出與世上各種事物的遭遇,作為成長的故事。不同于古老的中世紀傳奇和班揚的《天路歷程》,經驗的發生次序并不是對預先存在的條件和信念的證明。同樣地,不同于禮儀手冊——它是先前社會教育的基礎,洛克提出的行為模式并非單純以建立一套端莊得體的行為范式為立足點。洛克式的敘述描繪了兒童對事物和行動如何反應、吸收以及表達反對。比如,童話書《小好人“兩只鞋”》(Little Goody Two-Shoes,1765年由約翰·紐伯瑞首次出版)便講述了一個小女孩在經歷成長教育后,最終成為一名老師的故事。在這個故事中,有一回是小女孩幫助她的鄰居收割草料,“多年以來,那些草料總是因為潮濕的氣候而嚴重受損”,無法收割。因此,小女孩“發明了一種工具,指導他們在何時收割草料,能夠確保其不變質”。長大后的小好人發明了晴雨表——由于它的有效應用,一些人視她為女巫。在此,技術并不是智慧的衡量依據,而是一種原始崇拜的標志。這個小小的細節也成為小說劇情的焦點,它充分體現了小好人作為經驗主義教師的角色地位:一位世界的觀察者、測量工具的發明者、迷信和古老的民間傳說的反對者。

當然,從更大范圍來說,洛克對整個英語文學史都產生了深遠的影響。早在《小好人“兩只鞋”》之前,笛福的《魯濱孫漂流記》便遵循了洛克提出的許多原則,從小說通過敘述魯濱孫掌握的技能來著重強調知識細節,到描寫主人公需要與后來到他島上的人簽訂書面契約的細節,無不體現了這一點。傳統的“小說之興起”這一概念便將洛克(以及清教徒)置于中心位置。正如伊恩·瓦特所論述的那樣:

一開始,情節中的演員和他們的活動場景須被置于一種全新的文學視角之下:情節必須由特殊環境中的特殊人物演繹,不像過去,都是在大體合乎人類習俗的背景下,由幾種普通類型的人出演。這種文學上的轉向,與反對普遍性、強調特殊性的思想相一致,而這兩點也是[洛克]哲學現實主義的基本特征。

用洛克的話來說:“我們的知識開始于特殊性。”對兒童以及成人文學而言,這一基本信念成為許多道德成長故事的寫作動機,而這些故事都以對外部世界的感性認識為中心。我們隨著魯濱孫和小好人一起,進入一個個特殊的生活情境中。早期教育就像洛克說的那樣,指引著我們探尋那些場景。

這一生活的情節主線寓意深遠。在洛克的世界里,填滿兒童的空間的不是一些“符號”,即之后會發生的救贖的象征,而是各種客觀實體,洛克使用“玩物”(plaything)一詞指代它們。這個詞不僅指稱育兒室或臥室中的玩具,也指教人感性行為和道德行為的經驗對象。

“玩物”一詞最初出現于17世紀末,用于指代玩具,但在洛克及其追隨者那兒,這個詞成了一個具有娛樂性質的認識論術語。洛克在《教育漫話》中寫道:“兒童永遠不會覺得這些‘玩物’乏味、枯燥、沒有樂趣。”不論是紙片、鵝卵石,還是在房間里隨意找到的小物件,莫不如是。發現和創造這樣的玩物應該成為兒童的學習活動,即使是一些對他們來說有些難以駕馭的復雜事物(“陀螺、魚叉、板羽球或其他類似的事物”),也應該“費些力氣去做……并非為了涉獵廣泛,而是為了練習”。玩物同樣可以用來教兒童閱讀。字母可以印刻到骰子和多邊形物體上,詞匯可以變成玩具,書籍本身可成為令人愉快的事物。洛克對此類玩物的提倡產生了深遠的影響,因此,在18世紀40年代,約翰·紐伯瑞在預售的書中附送了玩具球、針墊、計數的石子和多邊形模型等。同樣由于洛克這一倡導的影響,甚至兒童書籍本身也以“玩物”來命名,比如,紐伯瑞的《給兒童的小玩物》(Pretty Play-Thing for Children)以及瑪麗·庫珀(Mary Cooper)的《兒童的新玩物》(Child’s New Play-Thing,1742),后者帶有字母、音節、圖片和詞匯,它們被印出來貼在卡片或積木上,用以教導孩子們如何閱讀。這本書成了裝潢兒童房間的又一件物品。洛克對18世紀和19世紀早期兒童文學的影響,不僅在于他對教育理想的設定——個性、自我掌控和勤奮的品質都可以通過教育獲得,還在于他對感官經驗特殊性的強調,對世界上各種玩物的推崇,以及為此創作的用以解釋填滿心靈的物品的形象語言。經由這種文學,我們發現兒童面對的是凌亂的房間、雜亂擺放的壁櫥,以及有待清理的整個家庭空間。這不只是簡單的邋遢場景,更是真實形象地表現了洛克的知識圖景。不只一本書像1749年薩拉·菲爾丁的《女教師》——長期以來被視為第一本專為兒童創作的長篇小說——那樣,開篇即體現了這種洛克式的雜亂陳設:“若你瀏覽很多書只是為了說你讀過它們,而不會利用從書中獲得的知識,請記住這個道理,‘大腦就像房子,如果里面塞滿了東西,但并沒有按一定的條理安置好,它就只是雜物間,而不是陳列整齊的房間’。”菲爾丁緊接著講述了沃特金斯家的兩個女孩的故事,她們總將自己的衣服和物件堆成“雜亂的一團”,總愛“將所有物件都塞到抽屜中”,因此總是在真正需要時什么也找不到。這個小故事教給人們的道理是:“將大量知識填進大腦,而從不留意其內容和實質,這樣既不能指導這些傻孩子的實踐,也不能讓他們增長知識。孩子們的頭腦只會成為一團亂麻,就像沃特金斯姑娘的抽屜一樣。”

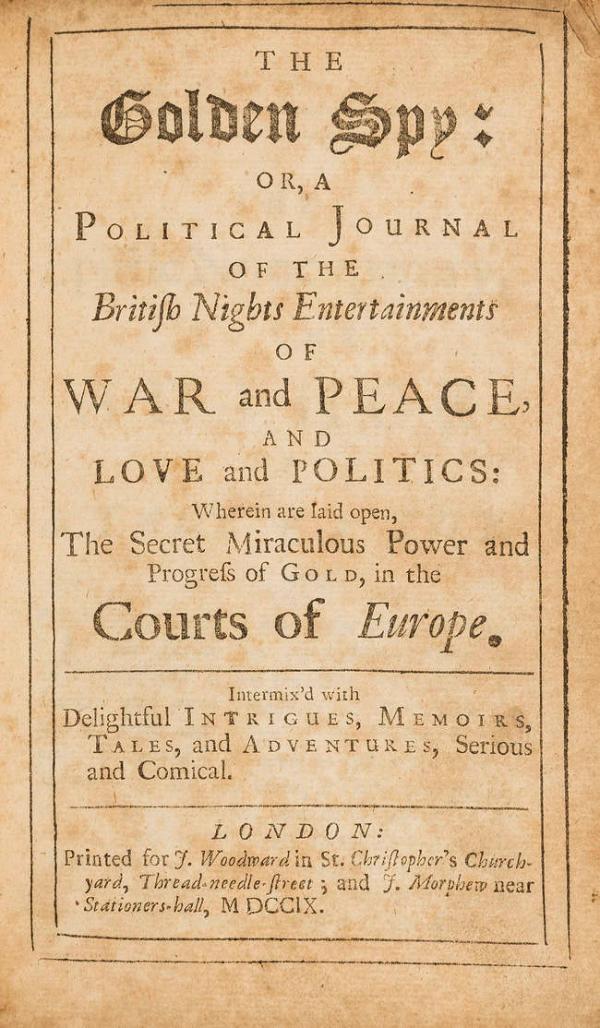

兒童文學的任務是讓人理解各種事物,因此,一種新的文學類型——無生命物的虛構傳記——緊隨洛克的作品而產生,這絕非偶然。這類書籍出現于18世紀早期,目的在于諷刺社會。從查爾斯·吉爾登(Charles Gildon)的《金色間諜》(The Golden Spy,1709)到托拜厄斯·斯摩萊特(Tobias Smollett)的《原子的冒險》(Adventures of an Atom,1769),再到查爾斯·約翰斯通(Charles Johnstone)的《一枚幾尼幣的冒險》(Adventures of a Guinea,1760)和托馬斯·布里奇斯(Thomas Bridges)的《一張紙幣的冒險》(Adventures of a Bank-Note,1770),還有數不勝數的其他書籍,言物的文學作品遍布倫敦書商的書架。像那個時代的許多小說一樣,它們都是片段性的歷險故事,關乎對特定職業、商業和工藝的展現。由此觀之,仿佛日常生活中的事物也可以成為小說中的角色——似乎筆、硬幣、玩具、書籍和馬車等才是我們生活的代言人,我們自己反而要退居次席。

這些小說屬于童書嗎?一些現代學者在18世紀中期兒童文學興起的語境下對這些作品進行了探討。在今天的讀者看來,那些書并不像是為思想尚淺的兒童量身定制的。誠然,書中的政治隱喻、哲學思辨和復雜句式看上去似乎與《小好人“兩只鞋”》和《女教師》完全不同。然而,其中一些小說對父權、遺產繼承和教育問題有所涉及,還有一些書的遣詞造句相對較為簡單,適合年輕讀者。尤其是布里奇斯的《一張紙幣的冒險》,幾乎有著狄更斯式的開頭:關于敘述者的父親的謎題。“無論是真實的故事還是傳奇,主人公通常都會對自己及家庭有所交代,我也會依照慣例這樣做。”于是,我們很快便知曉了父親和銀行的故事,了解到“一代又一代,無疑由父親傳給了兒子的無賴行為”,最終真相浮出水面:“不再吊你們的胃口……我的父親是一位詩人。”

《一張紙幣的冒險》是關于“純種家譜”的故事,今天,我們基本只將這一詞匯與飼養的動物聯系在一起。18世紀的小說將家養寵物與無生命的物體聯系起來,使寵物成為自己傳奇傳記的敘述者,這樣的做法一點也不稀奇。諸如《小狗龐培正傳:一只膝狗的生活和歷險記》(The Life and Adventures of a Lap-Dog)、《小耗子游記》(The Life and Perambulation of a Mouse)和《群鴝史記》(The History of the Robins)以及其他許多作品的標題,都帶領讀者進入一段雖非人類,但極具體驗性和感官性的歷程。這類故事在很大程度上受到了古老浪漫傳奇的寫作技巧、新出現的流浪漢小說以及動物寓言的影響。但它們的教育學和哲學支撐點都是洛克的學說。原因在于,洛克對動物抱有極大的興趣。在《教育漫話》中,他斥責了常見的兒童蹂躪和折磨寵物的行為。他說道,無論男孩還是女孩,都應該學會愛護生命。“對于那些無比寵愛女兒的母親,當她們的小姑娘希望滿足自己的喜樂,想養些狗、松鼠和鳥類時,我能給出的建議是要仁慈和慎重。如果小姑娘已經得到了寵物,她就必須費心照料它們,把它們照料好。”對洛克而言,兒童如何對待動物是一個道德測試,也是一種對兒童內在世界的檢測。無論是誰,如果“以見到比自己低等的生命遭苦受難為樂,則不大可能具有同理心,也不會友善對待自己的同類”。在一定程度上,洛克的這一論述主要基于他背景更廣闊的哲學信條:視共同保護(universal preservation)為自然法則。如果我們能保護敏感的生命,“世界將變得更安寧與自然”(《教育漫話》pp.225–26)。在《人類理解論》中,他甚至還提出,動物也可以推理、記憶和感知(雖然無法全然像人類一樣)。動物究竟是人類的縮減版,還是只是類似于生物機器,無法進行思考——用某位 18世紀中期的哲學家的話來說,是“單純的機械”呢?

洛克的《伊索寓言》

這些更大的問題,造就了啟蒙哲學的重要特征,在當時,它們也是推動兒童文學發展的動力。但它們尤其推動了伊索式故事的復興,而這很大程度上是洛克本人發起的。長期以來,寓言都是學校教育和大眾閱讀的主流。自15世紀末《伊索寓言》的第一批印刷版本誕生以來,其翻譯本、評論本和各種編輯版本在歐洲不斷涌現。洛克在《教育漫話》中指出,《伊索寓言》是“最好的……能夠給孩子帶來樂趣的故事”。他一次又一次地強調《伊索寓言》清晰有力的風格:這些寓言故事不僅以饒有趣味的方式進行了道德教育,它所使用的簡單語言(不論是以英語還是拉丁語來閱讀)更是初學者的理想選擇。不僅如此,洛克提倡采用逐行對照的形式將《伊索寓言》翻譯出來。同時,他認為這些寓言也非常適合配上插圖。如果學生手中的《伊索寓言》“隨書附圖,那就會使他更有興趣,更能激勵他去閱讀,這樣更有利于知識的增長。如果孩子們只是聽過這些可見的事物,那便是毫無用處的……因此,我認為,在孩子一開始學拼寫時,就應該把能找到的動物圖片都拿給他看,并且圖片上要印有動物的名字”。1703年,洛克便準備了一個這樣的版本:逐行對照的翻譯,配以寓言中每一種主要動物的插圖,并附上名字。清晰的配圖密切服務于他那崇尚特殊性的知識理論,許多寓言被重塑為新的故事——并非關于才智,而是關于自我掌控。洛克的《伊索寓言》踐行了《教育漫話》中的思想,因為其中的動物不僅要努力獲得食物和愉快的心情,面對其他野獸和人類的威脅,還要打理田間和家中的各種事情,使之變得有意義。

最后,洛克作品留給現代的遺產可能是,對兒童玩物兩個方面的關注,即活玩具的故事,以及會說話、有感覺的動物的故事。例如,毫不夸張地說,《小熊維尼》便是一本深受洛克影響的書:這本書敘述精神的成長,注重閱讀文本的方式,將一只“頭腦簡單”的熊的行為習慣作為敘述的中心。在《小熊維尼》中,或者說在洛克影響下寫于18世紀的作品中,我們可以看到兒童文學的所有主要問題。兒童的道德和理智究竟是什么狀況?兒童是否具有思考的能力?兒童與何種事物相似呢?動物和玩具與新生兒之間是否有相似之處?一旦動物和玩具擁有了像人一樣的生命,又會發生什么呢?它們會以何種方式挑戰我們對人類獨特天性的認知,進而影響我們每個人對兒童的認知?這些問題都是基于洛克的教育理論產生的,而以洛克思想體系為軌道進行寫作的兒童作家,也就這些問題給出了回答。這些也是洛克版本的《伊索寓言》面對的問題。乍一看,這本書與《伊索寓言》先前的許多版本看起來并沒有太大的差異。為人熟知的古老故事和角色形象,主要角色的插圖,對語言和道德行為進行指導的教育目的,仿佛一切并沒有什么不同。然而,深究起來,洛克版本的《伊索寓言》與先前的版本又有顯著不同。一方面,這本書的開頭并沒有對伊索生平的介紹。伊索的故事,在中世紀、文藝復興和17世紀以來的眾多版本中,都占很大篇幅,卻沒有出現在洛克的版本中,同樣消失的還有伊索本人的肖像畫。不僅如此,洛克的插圖沒有畫出寓言中的故事情節,它們只是故事中的角色畫像而已。盡管新的《伊索寓言》英譯本不斷出現,甚至先前就已出現逐行對照本, 但洛克的這個版本最為突出的一點在于印刷的特殊性,與之相適應的閱讀方式也全面體現了他的教育理論細節。17世紀末,寓言類作品早已不僅是兒童文學的主流,也是成年人的重要讀物。講述機智動物的故事、作為奴隸的伊索本人的故事,都成了服務于政治改革和社會諷刺的工具。從約翰·奧格爾比(John Ogilby)的《詩體伊索寓言》(Fables of Aesop,Paraphrased in Verse,1651)到弗朗西斯·巴洛(Francis Barlow)的《伊索的寓言,及其人生》(Aesop’s Fables,with his Life,1666),再到羅杰·萊斯特蘭奇(Roger L’Estrange)的《伊索寓言》(Fables of Aesop,1692)和其他許多版本,這些寓言都以簡單的故事影射社會現實,發揮著社會批評的功用。王權和聯邦、國家統治和憲法改革,所有這一切都成了這些寓言的隱含主題。很多版本都著重于伊索的生平以及這位奴隸的幻想:通過想象和詮釋,逐漸削弱主人的權威,贏得自由,并最終獲得社會與文學上的認可。

洛克的部分目的,是將伊索交還給兒童。他使這些寓言成為適用于教育的文本。他將這些故事中的精致細節、次要情節和描述都一一剝除。事實上,我們看到的都是線性的記述:直接陳述某個特定角色的行為。這種關注方式決定了這本書的插圖的呈現方式。之前各類版本中的插圖,都是描繪寓言中的情景,洛克的書則以寓言中77個中心角色(幾乎全為動物)的圖片開始,按它們在寓言集里出現的順序排列。圖片本身并無特別的想象力。事實上,它們與《新英格蘭初級讀本》中的插圖差別不大。它們是闡釋寓言里的字母表的視覺手段。如果按字母的順序而非故事編排的順序排列這些圖片,它們便和清教傳統中的字母書相差無幾了。

因此,從一開始,洛克版的《伊索寓言》就是以一本初級讀物的形象出現,這個形象至少可以在其中的一則寓言里看到。在古典晚期和中世紀的《伊索寓言》版本中,小偷與他的母親的故事無疑處于核心地位(我在第二章中已有描述),寓言開頭便描述了一個偷取寫字板的小孩的故事。這則寓言早期的版本傳達出學習本身便是一件珍寶的理念,用一句希臘化時期的格言來說,字母是“理解的最好開始”。在洛克版的《伊索寓言》中,故事中的男孩成為當代的學生,他偷取的不是寫字板,而是一本角帖書(與其對照的拉丁文為“tabella alphabetaria”[字母板])。此處,字母教學工具成了小偷的目標。當代課堂特有的用品滲透進了《伊索寓言》的真實場景之中。

洛克的這一版《伊索寓言》是作為啟蒙讀物編纂的,而啟蒙讀物就像初級讀本一樣,其作用在于不僅教孩子們字母,也讓他們了解字體。手寫和印刷術能將每一個字母塑造成不同的樣子(回想一下,《新英格蘭初級讀本》開始部分的課程就是這些)。關乎讀寫技巧的教育的確應該包括印刷藝術。從根本上說,兒童書籍的主題變成了作為客體的書籍本身。

到17世紀末,對字母外形的強調已成為《伊索寓言》傳統的一部分。洛克在其《伊索寓言》的序言中對寓言道德內容的關注,還不及對書籍印刷給予的關注。在英語與拉丁語對照方面,如果“詞與詞之間相互對應,一個位于另一個的上方”,則單詞“總是以相同的字體印刷,以體現相互間的聯系”。拉丁語和英語中的一些外形相近的短語同樣“以相同的字體印刷”。在一些地方,當一種語言的詞匯不完全與另一種語言相對應時,“每一個不同的單詞會以不同的字體印刷”。當拉丁語只表示一種暗示或是變格詞尾,因而有必要添加英語詞匯以補全句子的意思時,“這些詞匯將會以古英語字體印刷,或是放在方括號里,與其余兩種形式相區別”。

因此,洛克的文本本身便是圖片,就像動物的圖片一樣。寓言的視覺呈現也與其主題一樣重要。因此,他指出,添加的圖片“是為了讓寓言更吸引兒童,為了加深這些寓言在兒童腦海中的印象”,同時,他將印刷文字與雕版圖案結合在一起,使之在孩童的心靈白板上留下物理印象。心靈是白板,思想被印刻在上面。即使是在洛克版《伊索寓言》的首頁,所有的字母也都起到了一定的作用——或者說扮演著一定的角色。羅馬體、斜體、古英語黑體字、大寫字母和小寫字母都在發揮作用。現在,回想一下,那些遵循早期傳統的作家,是如何將兒童想象為成人的小寫版的;或回想一下本杰明·富蘭克林又如何綜合了好幾代清教的詩學傳統,才得以為新英格蘭的挽歌指明方向——“你必須把一切寫在紙上。”如今,在洛克主義的知識論體系中,這些紙成了潔凈的心靈白板。所有字母都寫在上面,此時我們再讀到男孩偷盜的故事(洛克版第331頁)時,無疑會發現,他所偷取的已不再是最初課堂上的白板,而是一塊字母板。

洛克的《伊索寓言》把這些關于字母的傳統與一種新的對印刷文化的關注融合起來,從而成了一本將字母形象與人的形象結合起來的寓言集。他書中的鳥和獸也都成了角色形象,曾經用于展示字母的形象圖片與《伊索寓言》相遇,變得生動而活潑。那些代表A、B、C的靜態圖像仿佛飛入了寓言家的虛構場景。在這些虛構場景中,為人熟知的古老故事獲得新的關注點和新的細節,從而表達了一種強調特殊性的認識論。那么,它們實際上都傳達了什么呢?有一個例子特別能夠說明這一點。洛克用“狐貍與演員的面具”這一故事寫了兩個故事。首先出現的是狼與頭顱雕像的故事:

狼轉過身來,欣賞起一家雕刻店的頭顱雕像來,發覺(事實也確實如此)這具頭顱沒有知覺。他說道,啊,美麗的頭顱,你飽含了技藝,卻全無知覺。

隨后,過了250頁,它又出現在狐貍和狼頭的故事中:

一只狐貍來到一間音樂室,打量著里面所有的樂器。在房子里的家具中,他發現了一個狼頭,其制作工藝精巧,十分精美。狐貍把狼頭捧在掌中,說道,啊,狼頭,制作你花費了不少智慧,然而你本身毫無智慧可言。

這兩則寓言傳達的道理十分相近(都在提醒我們要警惕膚淺的美麗),但其敘述都淋漓盡致地體現了《伊索寓言》背后的認識論。這些故事是關于白板的故事,是關于空有大腦的外觀卻無內在思想的造物的故事。狼的故事似乎足夠直白,狐貍的故事則古怪又扭曲,因為狐貍發現的狼頭是對狼的藝術表現。狐貍的故事是一種元寓言(meta-fable),一種寓言家以智慧和技藝塑造形象的寓言。狐貍進入一間擁有音樂與技藝的房間,這是將想象視為一種居家環境。在此,心靈成了一個儲藏柜、一間裝滿家具的房間、一個裝滿思想工具的集合。

在此,沒有智慧的技藝是沒有價值的,但比寓意更引人注意的是特殊性自身的門類。對洛克而言,音樂并不是十分重要的知識門類。雖然洛克表示“一些樂器具有十分有益的價值”,然而總體來說,他認為,如果要給年輕人列一個須要實現的“成就列表”,音樂或許應該“居于末席”(《教育漫話》,p.311)。一個人的頭腦可能被許多事物填滿,不僅僅是一些微不足道的成功,還有來自“作家的只言片語”、一點文學皮毛以及一些細枝末節。“當一個人的頭腦中填滿了”這些事物時,“他便如書呆子一般擁有許多‘家具’”。

或者,正如洛克在《教育漫話》中的其他地方所說的,當一個人“向他的學生灌輸自己從大學學到的所有拉丁語和邏輯等知識時,這些家具,就能使學生成為一個優雅的紳士嗎”?于是,狐貍的寓言在此便成了一個分心孩子的寓言:就像一位學生,面對著樂器、家具這些膚淺的成就;又像那顆做工精美的頭顱,本身卻不包含任何真正的智慧。

“技藝與智慧”在孩童的成長過程中應該齊頭并進,這是貫穿洛克的《教育漫話》全書的論點,也是形成《伊索寓言》首要寓意的要義。通過公雞在肥料堆中找到珍寶的故事,洛克指出了這樣一個道理: “珍寶可以理解為技藝與智慧。”結合這兩種能力,才能獲得掌控力。原因在于,洛克的《伊索寓言》強調的并不是生物的聰明才智,而是知識賦予的對世界的掌控力。洛克在《教育漫話》中寫道,教育的目的在于“教導兒童學會掌控自己的心智”;在此書的末尾,洛克告誡道,兒童應通過教育獲得“掌控自己喜好的能力,使自己的偏好服從于理智”。兒童在共同成長的過程中,“通常都會企圖掌控一切,以自己的意志支配其他人”。各種形式的掌控是洛克哲學著作的核心問題之一。理性、自由和教育,都聚焦于對自我的掌控、對心靈的控制以及與他人協作的意愿。彼得·舒爾斯(Peter Schouls)在他研究洛克及啟蒙運動的書中,一開頭就這樣總結道:“在洛克看來,人類生來便是掌控者。因為,他們擁有走向理性與自由的天性,而正是由于人的理性在生活的各種緊要關頭得到錘煉,人類才獲得掌控的能力。”從這一點來看,洛克的寓言成了關乎生命中的重要時刻的論述研究:關于個體獲得掌控世界、他人及自我的能力的故事。《伊索寓言》中有許多關于動物、工人、仆人和主人的故事,洛克在這樣的寶庫中選擇了關于“控制”的故事,意在說明“對心靈的掌控”(用《人類理解論》中的話說)才是真正意義上的“理解的自由”。

因此,洛克的《伊索寓言》是一本關于“自我掌控”的書。這不僅僅體現在寓言故事中,還表現在其更宏大的教育目標上。此書設想學生能夠獨自學習。標題頁十分清楚地表明了這一點:這本書“為那些尚未掌握此語言者而作,他們可以學習其中任何一種語言”。學生讀者在學習掌控中成長,正如此書第一則寓言中的公雞,他找到的寶石此刻就是書本身——不只是娛樂眼和手的玩物,更是技藝與智慧的結合。這則寓言體現了這樣的道理:“傻瓜都不喜歡人文學科,尤其是在他們不知其用途的時候。”洛克的《伊索寓言》是一部關于人文學科的綱要,旨在讓孩子們去閱讀、實踐并增長見聞。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司