- +1

太湖:一碧太湖三萬頃,屹然相對洞庭山

原創 詩書畫 東方衛視詩書畫

關于太湖的形成,民間有個很有意思的傳說,說王母娘娘要做壽,玉皇大帝叫人送去了一個大銀盆,里面有七十二顆特大的翡翠,各路神仙都贊不絕口。

看過《西游記》的朋友都知道,王母娘娘的蟠桃宴沒請孫悟空來,這齊天大圣氣得大鬧天宮,他見什么就打什么。

于是,銀盆就從天上落了下來,跌到地上砸了個大洞,銀子化作水,形成了三萬六千頃的太湖。七十二顆翡翠就成了七十二座山峰,分布在太湖中間。

傳說當然是傳說,但是這太湖之美卻是實實在在的。自古以來,吟詠太湖的作品很多,就連以邊塞詩聞名的王昌齡,也留下了一首與太湖有關的作品。今天,就讓我們一起來欣賞王昌齡的這首《太湖秋夕》。

太湖秋夕

(唐)王昌齡

水宿煙雨寒,洞庭霜落微。

月明移舟去,夜靜魂夢歸。

暗覺海風度,蕭蕭聞雁飛。

與諸多年輕文人一樣,王昌齡曾經也有建功立業的抱負。在邊塞錘煉一年后,王昌齡回到長安,潛心讀書,在應試時一舉成名。

然而,在接連二次登第后,王昌齡的官職仍舊未見升遷,這讓王昌齡很受打擊。后來,他被遠貶荒僻的嶺南,任江寧丞。

失意之后就是疏狂,就是放浪形骸。從長安赴江寧任所,他故意遲遲不去報到,在洛陽一住就是半年,每天借酒消愁。到江寧后,又去了太湖、浙江一帶游覽。

深秋的一個夜晚,王昌齡暫住在太湖的一條小船上。月光下,小船在水上慢慢地移動。夜是如此安靜,湖面泛起一片寒氣。

似睡非睡、似夢非夢之間,不知道是真實還是想象,王昌齡隱隱地感到有風吹過,聽到遠遠的有大雁飛過的聲音。

此時,他已經和這里美麗的景色融為一體,一幅寧靜的太湖秋夕圖,在王昌齡筆下展開。

這首作品里,最能體現王昌齡內心活動的,就是“夜靜魂夢歸”一句了。雖然太湖有范蠡泛五湖的風流,有秀麗絕佳的風景,但是在詩人心里,魂夢所歸的還是北方的家鄉。畢竟北方的家里有自己的親人,北方的朝廷有能讓自己施展抱負的平臺。

但是太湖終究是太湖,盡管遠離長安,盡管避世僻遠,卻慰藉了離人貶謫的愁緒。

這片湖水,見證了數千年的滄桑巨變,也孕育了江南端雅秀麗的底蘊,組成了中華文化博大精深的一部分。

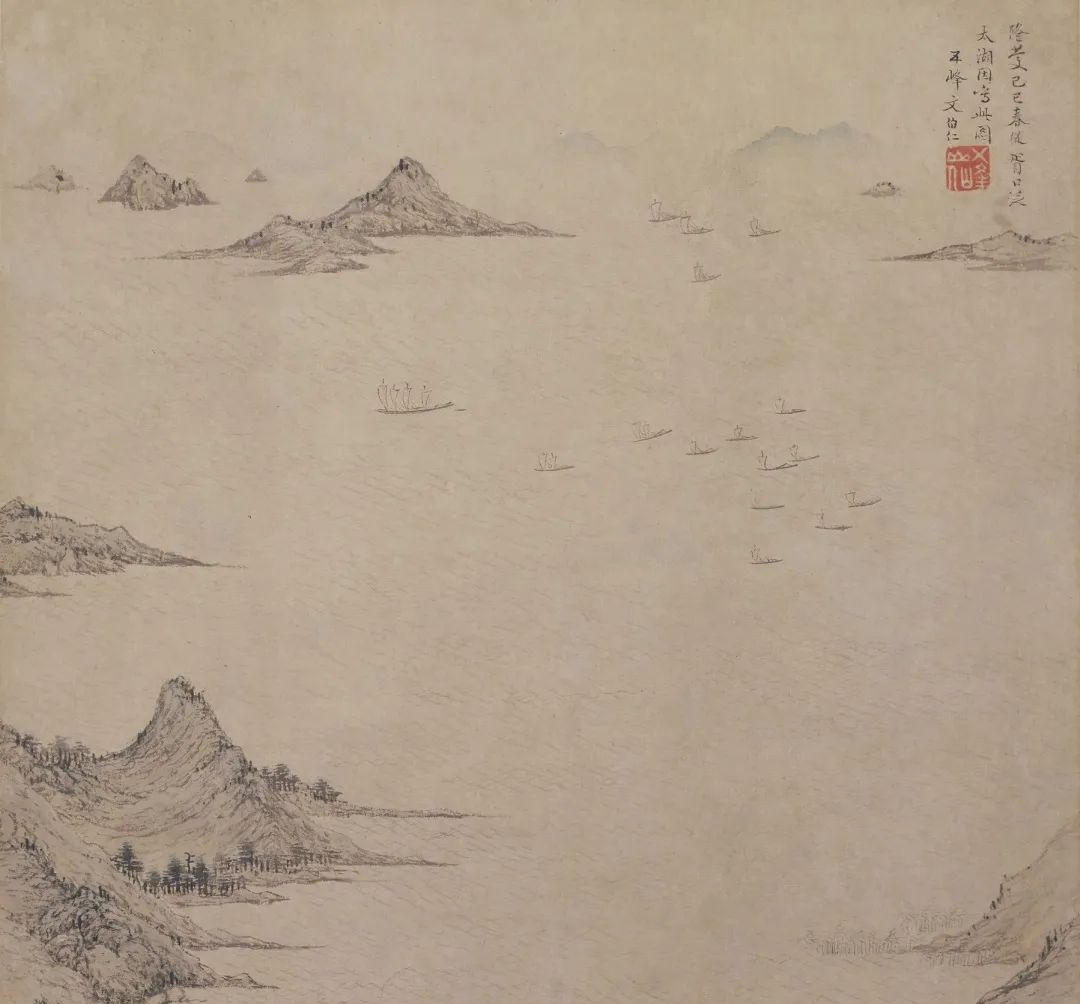

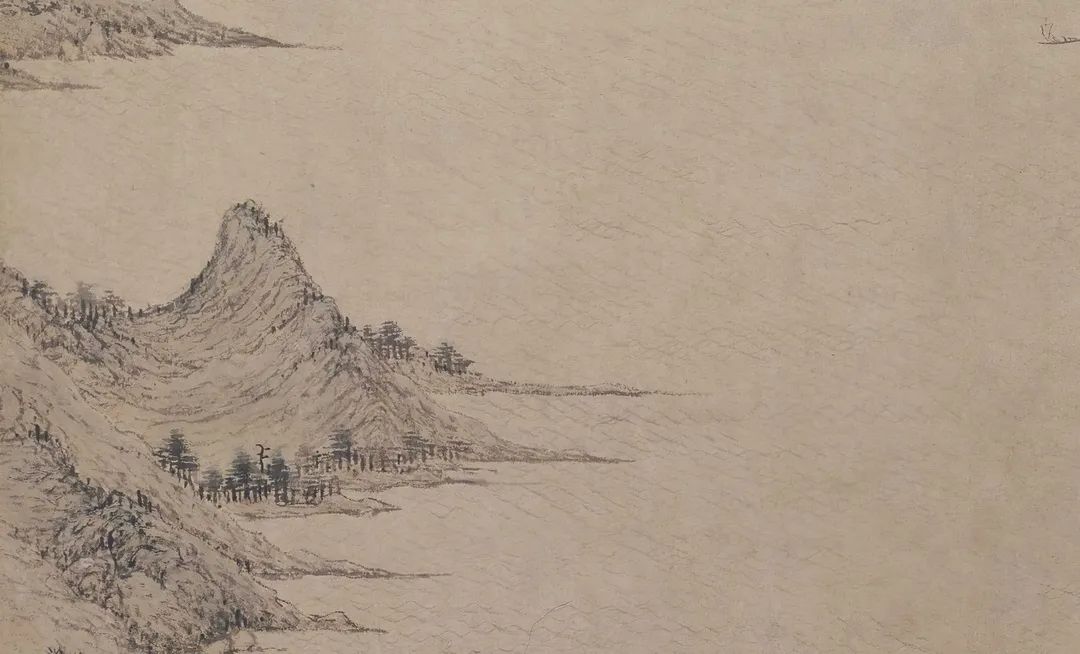

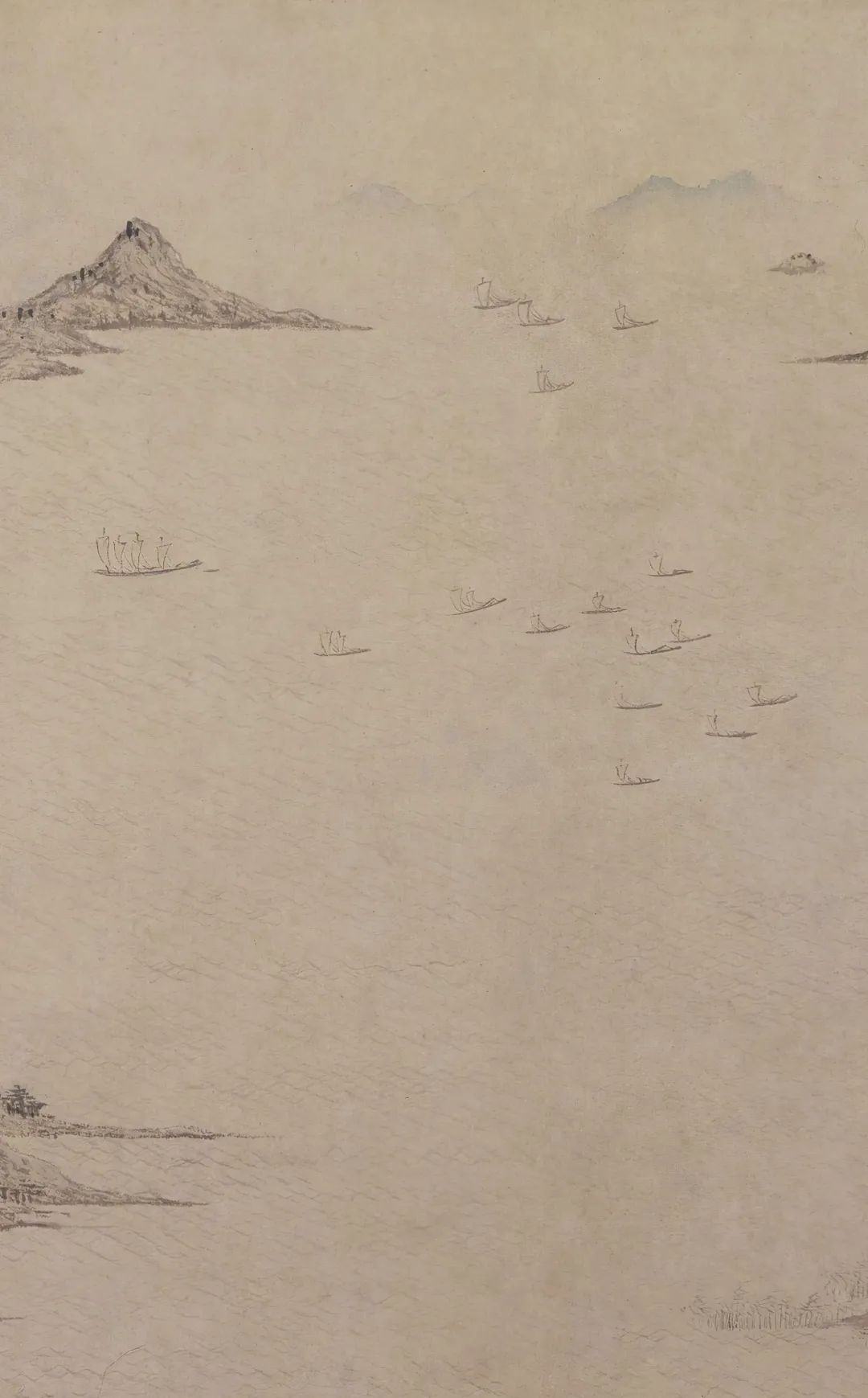

太湖之美,美不勝收。單純文字自然不足以概述,丹青作品更能直觀展現。明代畫家文伯仁的《泛太湖圖》,可以從另一個角度,讓我們一覽太湖美景。

紙本設色 60.5cmx41.6cm

北京故宮博物院藏

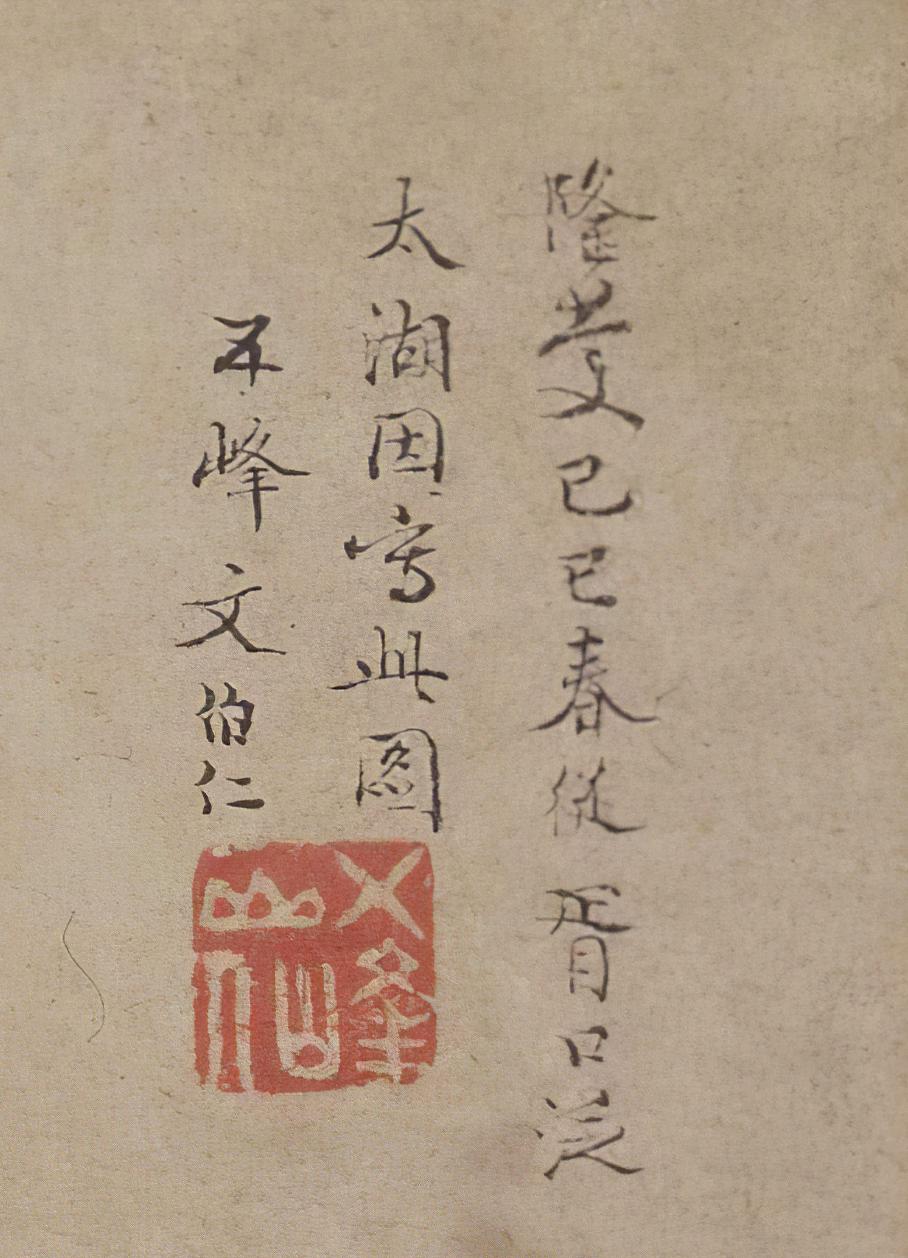

《泛太湖圖》右上角的文字寫道:“隆慶己巳春,從胥口泛太湖,因寫此圖。五峰文伯仁。”

可以看出,這幅畫作于明隆慶三年,當時文伯仁六十八歲。畫面描繪的是從胥口泛舟太湖沿途所見的景色。

在筆墨表現方面,畫家以文徵明的細筆畫為基底,上追王蒙,山石用干筆勾勒、皴染,細勁縝密,有很強的個人風格特征,是一幅上乘之作。

這幅作品的作者文伯仁,是著名書畫家文徵明的侄子,他的畫獨得文徵明筆法之妙。

《明畫錄》記載:“橫披大幅,巖巒郁茂,不在衡山之下。”這里的“衡山”指的就是文徵明。

太湖與中國傳統文化淵源很深,相傳,遠在四千多年前,中國治水祖師大禹就在三江五湖之間進行通渠。

時過境遷,太湖以她的大美與涵養,為文人墨客提供了源源不斷的想象力,也用豐富的物產造福著一代代華夏子孫,使整個民族的傳承生生不息。

原標題:《太湖:一碧太湖三萬頃,屹然相對洞庭山》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司