- +1

巨型工廠如何塑造了我們的現(xiàn)代世界?

我們生活在一個工廠制造出來的世界里,或者,至少我們當(dāng)中大多數(shù)人是這樣的。在我從事寫作的這個房間里,幾乎所有的東西都來自工廠:家具、燈、電腦、書、鉛筆、鋼筆和玻璃水杯。連我的衣服、鞋子、手表和智能手機也是工廠制造出來的。這個房間本身大部分也是工廠制造出來的:預(yù)制板、窗戶和窗框、空調(diào)、地板。工廠還生產(chǎn)出了我們吃的食品、我們服用的藥、我們駕駛的汽車,甚至是我們死后裝殮尸體的棺材。我們當(dāng)中大多數(shù)人會發(fā)現(xiàn),如果離開工業(yè)產(chǎn)品,即使是短短一段時間,我們也會無所適從。

然而,在大多數(shù)國家,除了工廠里的工人,其他人很少會注意他們所依賴的工業(yè)設(shè)施。大多數(shù)工業(yè)產(chǎn)品的消費者從未去過工廠,也不知道工廠里究竟有什么。工廠所缺乏的是宣傳,而不是它們自身的存在。從2000年到2016年,大約500萬個制造業(yè)工作崗位流失,右翼和左翼對此提出了尖銳的批評,國際貿(mào)易協(xié)定被認(rèn)為是這些工作崗位流失的罪魁禍?zhǔn)住9S里的工作往往被認(rèn)為是“好工作”,很少有人去調(diào)查它們實際上會帶來什么。只是在某些偶然情況下,工廠本身才會成為一個大新聞。

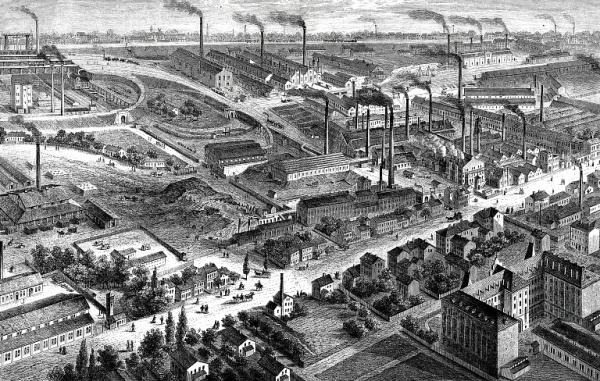

事實并非總是如此。工廠,特別是規(guī)模最龐大、技術(shù)最先進(jìn)的工廠,曾經(jīng)是令人驚嘆的對象。作家們,從丹尼爾·笛福(Daniel Defoe)和弗朗西斯·特羅洛普(Frances Trollope),到赫爾曼·梅爾維爾(Herman Melville)和馬克西姆·高爾基(Maxim Gorky),都對它感到驚訝不已,或者目眩神迷。參觀者們,無論是名人還是普通人,如阿歷克西·德·托克維爾(Alexis de Tocqueville)、查爾斯·狄更斯(Charles Dickens)、查理·卓別林(Charlie Chaplin)、夸梅·恩克魯瑪(Kwame Nkrumah)也是如此。在20世紀(jì),工廠成為畫家、攝影師和電影制作者最喜歡的題材之一,成就了查爾斯·希勒(Charles Sheeler)、迭戈·里維拉(Diego Rivera)和吉加·維爾托夫(DzigaVertov)等著名藝術(shù)家。那些政治思想家,從亞歷山大·漢密爾頓(AlexanderHamilton)到毛澤東,也對它們進(jìn)行過探討。

從18世紀(jì)的英國開始,觀察者們就意識到了工廠的革命屬性。工廠顯然帶來了一個全新的世界。那些新穎的機器、規(guī)模空前的勞動力和源源不斷產(chǎn)出的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品都引起了人們的注意。生理、社會和文化方面的新安排也是為了適應(yīng)它而被創(chuàng)造出來的。大型工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)了大量的消費品和生產(chǎn)資料,它在物質(zhì)生活和精神生活上都帶來了相較于過去的徹底的突破。大型工廠成了人類野心和成就的狂熱象征,但同時也成了痛苦的象征。一次又一次,它成為衡量工作、消費和權(quán)力的標(biāo)準(zhǔn),以及對未來的夢想和夢魘的具體體現(xiàn)。

在我們這個時代,工廠制造的產(chǎn)品無處不在,工廠缺乏新奇的存在感,這使人們對與之相關(guān)的非凡的人類體驗的欣賞變得遲鈍了。至少在發(fā)達(dá)國家,人們已經(jīng)開始把工業(yè)制造的現(xiàn)代社會視為生活的自然狀態(tài)。但是,事實絕非如此。這個工業(yè)的時代,只是人類歷史上的一瞬間,并不像伏爾泰的第一部戲劇或者楠塔基特(Nantucket)的捕鯨船那樣久遠(yuǎn)。工廠的創(chuàng)立,需要非凡的聰明才智、百折不撓的決心和痛苦的磨難。我們繼承了它神奇的生產(chǎn)力和長期的剝削歷史,卻沒有認(rèn)真思考過它。

但是我們應(yīng)該思考。工廠仍然定義著我們的世界。近半個世紀(jì)以來,美國的學(xué)者和記者一直在宣稱工業(yè)時代已經(jīng)結(jié)束,他們把美國看作一個“后工業(yè)社會”。今天,只有8%的美國工人在制造業(yè)工作,低于1960年24%的比例。工廠及其工人失去了曾經(jīng)擁有的文化主導(dǎo)權(quán)。但在世界范圍內(nèi),我們正處于制造業(yè)的鼎盛時期。根據(jù)國際勞工組織統(tǒng)計的數(shù)據(jù),2010年全球近29%的勞動力在“工業(yè)”中工作,相比2006年經(jīng)濟衰退前30%的比例略有下降,但仍然遠(yuǎn)高于1994年的22%。世界上最大的制造業(yè)之國——中國,在2015年,有43%的勞動力受雇于工業(yè)。

有史以來最龐大的工廠正在運轉(zhuǎn),它們制造智能手機、筆記本電腦和名牌運動鞋等產(chǎn)品,為全世界的幾十億人定義何為現(xiàn)代。這些工廠規(guī)模大得驚人,有10萬、20萬甚至更多工人,但它們并非沒有先例。兩個多世紀(jì)以來,大型工廠一直是工業(yè)生活的一個特點。自從工廠登上歷史舞臺以來,在每一個時代,都有一些工業(yè)綜合體憑借其規(guī)模、機器、管理、工人的努力和生產(chǎn)的產(chǎn)品,在社會和文化景觀上脫穎而出。它們的鼎鼎大名——洛厄爾(Lowell)、馬格尼托哥爾斯克(Magnitogorsk),或者現(xiàn)在的富士康——引發(fā)了一系列廣泛的聯(lián)想。

這本書講述了這些具有里程碑意義的工廠的故事,大型工廠從18世紀(jì)的英國遷移到19世紀(jì)的美國,那時主要是鋼鐵和紡織工業(yè),然后到20世紀(jì)初的汽車工業(yè),接著是在20世紀(jì)30年代的蘇聯(lián),還有第二次世界大戰(zhàn)后新出現(xiàn)的社會主義國家,最后是我們這個時代的亞洲“巨獸”。在某種程度上,這是對生產(chǎn)邏輯的探索,在某些時間和地點導(dǎo)致制造業(yè)大規(guī)模地集中出現(xiàn),導(dǎo)致高收益的產(chǎn)業(yè)出現(xiàn),在其他時間和地點,它卻具有分散性和社會隱蔽性。同樣,這也是一項關(guān)于大型工廠如何和為何成為與工業(yè)化和社會變革相關(guān)的夢想和夢魘的載體的研究。

工廠引領(lǐng)了一場改變?nèi)祟惿詈腿颦h(huán)境的革命。在人類歷史的大部分時間里,直到工業(yè)革命最初爆發(fā)和18世紀(jì)初第一批工廠建立前,世界上絕大多數(shù)人口是農(nóng)民和城市貧民,他們處在饑餓和疾病的困擾下,過著朝不保夕的生活。在18世紀(jì)中期的英國,人們的預(yù)期壽命不到40歲,同一時期,在法國的部分地區(qū),只有一半的兒童活到了20歲。從耶穌降生到第一個工廠出現(xiàn),全球經(jīng)濟產(chǎn)出的年均增長率基本為零。但在18世紀(jì),它開始加速發(fā)展,在1820年到1913年之間接近1%。從1950年到1970年,這一比例一直在上升,并達(dá)到峰值,接近3%的商品和服務(wù)產(chǎn)品的增加所產(chǎn)生的累積效應(yīng)是徹底的、變革性的。基本上可以以預(yù)期壽命來衡量,如今英國人均預(yù)期壽命80歲,法國更高一點,全球人均壽命預(yù)期接近69歲。穩(wěn)定的食物供應(yīng)、清潔的水和像樣的衛(wèi)生設(shè)備已經(jīng)成為世界上許多地方的常態(tài),不再局限于最發(fā)達(dá)地區(qū)的小部分富人圈子。同時,地球的表面、海洋的結(jié)構(gòu)以及氣溫都發(fā)生了深刻的變化,甚至威脅到物種本身。嚴(yán)格說來,這并不都是工業(yè)革命的結(jié)果,更不用說只歸罪于大型工廠了,但大部分是工業(yè)革命的結(jié)果。

無論是在資本主義國家還是在社會主義國家,這類龐大的工廠都是被作為一種實現(xiàn)新的、更好的生活方式的途徑而得以推廣的,其途徑是通過先進(jìn)技術(shù)和規(guī)模經(jīng)濟來提高效率和產(chǎn)出。大型工業(yè)項目不僅是增加利潤或儲備的一種手段,還被視為實現(xiàn)廣泛的社會改善的手段。現(xiàn)代性的理念隨著工廠而產(chǎn)生,工廠的物質(zhì)結(jié)構(gòu)和過程也因其象征性和審美特征而受到作家和藝術(shù)家的歡迎。但大型工廠不僅激發(fā)了烏托邦式的夢想和機器崇拜的幻想,也引起了人們對未來的擔(dān)憂。對許多工人、社會批評家和藝術(shù)家來說,大型工廠意味著無產(chǎn)階級的苦難、社會沖突和生態(tài)退化。

了解大型工廠的歷史可以幫助我們思考想要什么樣的未來。特大型的工廠一直以單位成本持續(xù)降低和大量生產(chǎn)產(chǎn)品而著稱。然而,那些證明人類智慧和勞動的證據(jù)往往是短暫的。本書中討論的大多數(shù)設(shè)施已不復(fù)存在,或運行規(guī)模已經(jīng)大大縮小。在歐洲、美洲,以及最近在亞洲,工廠的廢棄已經(jīng)成為一種讓人痛心的、司空見慣的景象。生產(chǎn)集中在幾個大型綜合企業(yè),造成了其脆弱性,因為現(xiàn)有工人的數(shù)量越來越少,雇員開始要求得到適當(dāng)?shù)难a償和人道待遇,并提出民主訴求(如今許多國家的制造商面臨這樣的要求)。大量資本投資使新產(chǎn)品和新生產(chǎn)技術(shù)出現(xiàn)時的靈活性減弱了。工業(yè)的廢棄物和高耗能導(dǎo)致生態(tài)被破壞。保持工業(yè)巨人的方式,在任何一個地方都不是實現(xiàn)它的可持續(xù)發(fā)展,而是讓它一次又一次地在新的地方東山再起,擁有新的勞動力、自然資源和有待開發(fā)的落后條件。今天,我們可能正在目睹這個巨型工廠的歷史頂峰,當(dāng)下的經(jīng)濟和生態(tài)狀況表明,我們需要重新思考現(xiàn)代化的含義,以及它是否應(yīng)繼續(xù)等同于在巨大的、等級分明的工業(yè)設(shè)施中進(jìn)行更多的物質(zhì)生產(chǎn),這類設(shè)施曾是禍根,也是昔日的榮耀。

在歐洲和美國的標(biāo)志性工廠關(guān)閉后,那里留下了有形的廢墟和無形的社會痛苦,人們對工廠及工業(yè)世界的懷舊之情也在增長,在藍(lán)領(lǐng)社區(qū)的人們當(dāng)中更是如此。一些網(wǎng)站充滿留戀地記錄著長時間關(guān)閉的工廠的情況,一些學(xué)者稱之為“煙囪懷舊”,或尖刻地把它叫作“戀廢墟癖”。這種情懷也有文學(xué)版本。在一篇關(guān)于菲利普·羅斯(Philip Roth)的文章中,馬歇爾·伯曼(Marshall Berman)提到了他的小說《美國牧歌》(American Pastoral)的主題:美國工業(yè)城市的悲慘毀滅。羅斯“把衰頹寫得很生動,但他的寫作真正騰飛時,是他試圖把城市想象為工業(yè)的烏托邦時。他為講述這個故事而發(fā)出來的聲音可以被稱為‘工業(yè)牧歌’。普遍的感覺是,當(dāng)男人穿靴子制造東西的時候,生活比今天要‘真實’得多,也更‘可靠’,而我們現(xiàn)在整天都在做什么就更難說了”。伯曼提醒我們:“田園視角的一個重要特征就是它遺漏了骯臟的勞作。”

一些對工廠權(quán)力的懷舊來自聯(lián)想到工廠帶來的理念的進(jìn)步。啟蒙運動產(chǎn)生了這樣一種觀念,即通過人類的努力和理性,世界可以變得更加富足、幸福和有道德秩序,這既是領(lǐng)導(dǎo)工業(yè)革命的企業(yè)家的核心信仰,也是前者的最嚴(yán)厲的批評者——社會主義者的核心信仰。工廠被反復(fù)描述為一種進(jìn)步的工具,一種實現(xiàn)現(xiàn)代化的神奇手段,一個更大的普羅米修斯計劃的一部分,它也為我們帶來了巨大的水壩、發(fā)電廠、鐵路和運河,這些改變了我們星球的面貌。

今天,對許多人來說,進(jìn)步的想法似乎是離奇的,甚至是殘忍的。一個維多利亞時代的手工藝品,是無法在世界大戰(zhàn)、種族滅絕和物資過剩中幸存下來的。在一個被稱為后現(xiàn)代的世界里,現(xiàn)代似乎過時了。但對另一些人來說,進(jìn)步的概念仍然對他們的想象力和深層的道德意義具有強大的影響力,它使人們渴望回到,或者到達(dá)一個擁有大規(guī)模工業(yè)的世界。

了解巨型工廠需要掌握進(jìn)步的和現(xiàn)代化的理念。在關(guān)于其建筑、技術(shù)或勞資關(guān)系的研究中,一個完整的巨型工廠的歷史使我們越過了工廠的圍墻,去改變道德、政治和審美的感受,以及工廠在生產(chǎn)中的作用。

與工廠相聯(lián)系的現(xiàn)代化是一個模糊的術(shù)語。它可以簡單地表示現(xiàn)代的性質(zhì)、當(dāng)代的東西,它存在于當(dāng)下。但它往往不僅僅是一種中立的分類。直到19世紀(jì),現(xiàn)代與過去相比,通常是不被贊譽的。然后,在這個工業(yè)化的時代,現(xiàn)代日益成為一種意義上的進(jìn)步,一種渴望,一種可以實現(xiàn)的最好的東西。現(xiàn)代意味著對過去的否定,對之前的舊思想的拒絕,以及擁抱進(jìn)步。有一本詞典將現(xiàn)代性定義為:“對傳統(tǒng)觀念、教義和文化價值觀的背離或否定,而傾向于當(dāng)代或激進(jìn)的價值觀和信仰。”19世紀(jì)興起的藝術(shù)和文學(xué)中的現(xiàn)代主義,以現(xiàn)代性為戰(zhàn)斗口號,于爾根·哈貝馬斯(Jrgen Habermas)稱之為“對新事物的崇拜”,盡管它有時會批評或嘲笑崇拜本身。新奇成為一種自我美德,一種攻擊傳統(tǒng)價值觀和統(tǒng)治權(quán)威的武器。工廠制度和它所帶來的令人目眩的變化概率是它的先決條件。在意料之中的是,工廠本身成了現(xiàn)代派藝術(shù)家青睞的主題。

本研究的重點是巨型工廠,其規(guī)模大小是根據(jù)它們所雇用的工人數(shù)量來判斷的,而不是研究所有的工廠。巨型工廠成為未來的模板,為技術(shù)、政治和文化討論設(shè)定了條件。它們并不典型。大多數(shù)工廠規(guī)模小得多,也不那么復(fù)雜。后者的工作條件常常更糟。但巨型工廠壟斷了公眾的注意力。關(guān)于工廠意義的爭論往往集中在當(dāng)今的工業(yè)巨頭上。

很少有人研究過工廠,但巨型工廠除外,它們往往跨越了時間和空間。它們很少被認(rèn)為是一個機構(gòu),盡管它們具有獨特的歷史、審美、社會特征、政治特征和生態(tài)影響。但是關(guān)于特定工廠的報道已經(jīng)很多了。在接下來的部分,是非常真實的關(guān)于工廠的討論,它們之所以被選中,部分是因為它們在當(dāng)時是如此受歡迎或受譴責(zé)。如果沒有其他學(xué)者的工作,以及豐富的新聞報道、政府報告、視覺表現(xiàn)、虛構(gòu)描寫和第一人稱描述,這項研究將是不可能的。我的那些前輩們的工作特別令人印象深刻,因為,雖然一些工廠被它們的創(chuàng)造者自豪地展示出來,但許多其他工廠,從英國最早的紡織工廠到今天的巨型工廠,都被人挖空心思地掩蓋起來,以努力保護貿(mào)易機密和掩蓋丑行。

對現(xiàn)代世界的許多居民來說,工廠似乎遠(yuǎn)離了他們的日常事務(wù)和憂慮。但是它并沒有遠(yuǎn)離。沒有它,他們的生活就不可能像現(xiàn)在這樣存在。除了一些非常偏僻的地方之外,我們都是工廠系統(tǒng)的一部分。考慮到大型工廠的巨大成本以及巨大效益,我們有責(zé)任了解它是如何形成的。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司