- +1

寧波中學往事:至暗時刻里,他們是中國的星辰

在那種嚴峻的環境里,每個知識分子都會問自己:活著有什么價值?為什么在前方將士拼死抵抗的時候,自己依然要教書讀書?

答案是:為了重建戰后的中國。

西南聯大師生合影(二排左起:浦江清、朱自清、馮友蘭、聞一多、唐蘭、游國恩、羅庸、許駿齋、余冠英、王力、沈從文)

1937年,中國風雨飄搖。

“七七事變”爆發,日軍全面侵華。北平、天津相繼淪陷。華北之大,已經放不下一張平靜的書桌。進步青年或參軍到東北加入抗聯,或西去延安革命。如果不是電影《無問西東》的熱映,或許很少有人知道,還有這樣一群青年和老師,沖出淪陷區,去建造戰火紛飛下的另一座校園。

除了聲名赫赫的西南聯大,中國大地上還曾出現過一批批的戰時大學,戰時中學和小學。

危急關頭,為了保全血脈,無數中國家庭自愿分散,學子們追隨學校,少年人追隨老師,開始了他們艱辛不屈的轉移與讀書生涯。

許倬云先生寫道:“當學校的隊伍,列隊走過家門口時,每一個年輕的孩子,身穿制服,就像行軍的軍人一樣,背一個背包和口糧,兩雙草鞋,列隊進行。祖母看見二哥在隊伍之中,實在舍不得,哭著要我的母親,將二哥從隊伍中撤出來。母親答道:‘我們的孩子,能留一個,就是一個。國家快亡了,這些留下的種子,也許可以為我們再造中國,扳回自由和獨立,不做日本人的奴隸。’”

而這樣悲壯的一幕,也在那一年的寧波上演。

為此,筆者走訪寧波、金華兩地,終于尋訪到數位年過九旬的親歷者,歷時一個半月,用文字記錄下了這段堪比西南聯大的動人往事。

01一場堪比西南聯大的悲壯遷徙

1937年9月22日,天氣陰。

北平到處都是日本人,車站上的難民擁擠不堪。一個戴著眼鏡書生模樣的中年男子,提著一個舊皮箱,躲過日本人的搜查,擠上了開往長沙的火車。他就是當時清華大學的國文系主任——朱自清。

從前他也常坐火車。1925年任教清華前,朱自清曾在經亨頤先生的邀請下同時兼任寧波中學(原浙江省立第四中學)、春暉中學兩校教員,當時,春暉中學被經亨頤譽為“山間明月”,而寧波中學被稱為“江上清風”。朱自清總和夏丏尊、豐子愷等人搭火車奔波兩地,教學任務排得滿滿當當,還曾自詡“火車教員”。

朱自清先生與長子朱邁先、長女朱釆芷省立四中任教期間在寧波留影

可這一回,當他再次登上開往南方的火車,心境卻與當時大不相同。車廂內到處都是巡邏的日本軍官,車窗外的北國已是一片肅殺。華北淪陷,清華大學被迫南遷,和北京大學、南開大學合并,組成“臨時大學”(后更名為西南聯大),朱自清此行就是為了籌備教學相關事宜。

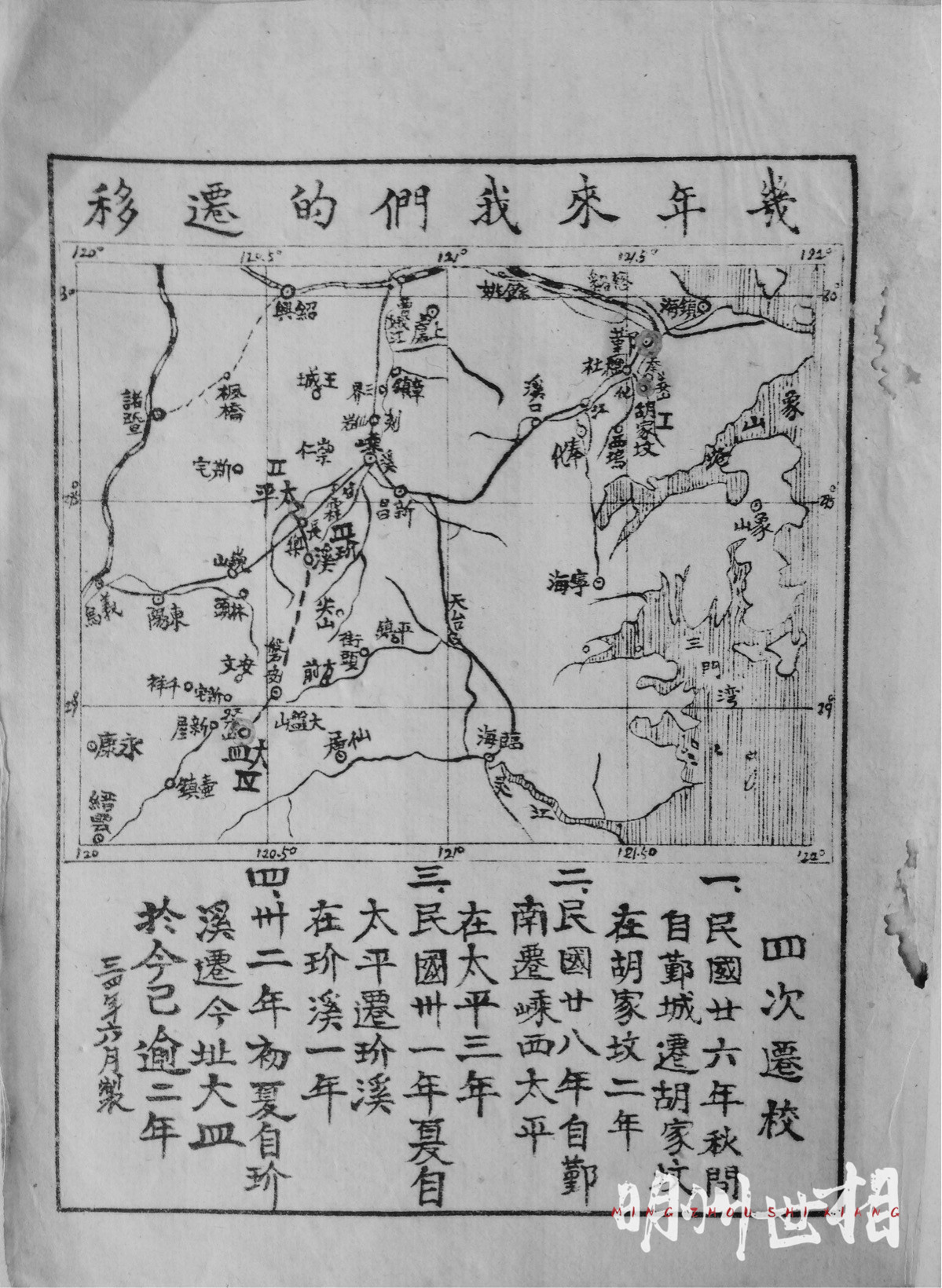

放眼望去,此時的中國滿目瘡痍,北平已是故都。“文人至此,唯有‘弦誦不絕’報國。”如是悲嘆的朱自清,并不知道,早在一個月前,那個自己曾任教的寧波中學,竟和西南聯大一樣,開始了一場長達9年的流亡辦學之路。寧中在校長沈其達、趙仲蘇率領下,從沿海內遷,初遷鄞縣胡家墳,二遷嵊縣太平村,三遷嵊縣玠溪村,四遷磐安大皿,一路顛沛流離。

八年抗戰烽火中,上千名寧波中學師生,突破日軍包圍,在崇山峻嶺間,四次遷徙,跋涉千里,圖書儀器教具甚至鋼琴無一遺失,學校年年如期開學,沒停過課、沒斷過炊,沒傷亡一個師生。在如是艱苦的環境中,從這里走出的畢業生,被中央大學、武漢大學、浙江大學等名校錄取者比比皆是,更有甚者,入讀的就是朱自清所在的西南聯大。

江上清風,始終如他所愿,一路弦歌未絕。

02遠走內遷,續我弦歌

1939年春,日軍的飛機就像幽靈一般,盤旋在寧波上空。

4月28日,7架日機轟炸靈橋、江廈街一帶,昔日最繁華的商業街付之一炬,沖天的火光燃燒了整整12個小時,死亡120余人,毀壞房屋500余間。可僅僅兩天后,新一輪轟炸又再次卷土重來……

1939年5月1日,靈橋被炸情形

那一年,胡祖源18歲。只隱約記得5、6月間,日軍侵占舟山,切斷寧波港對外往來,隨時可能進犯寧波。此時杭嘉湖地區的公立學校相繼解散,寧波多數學校也已停辦。學子無書可讀,茫然四顧間,一則寧波中學的招生啟示,引起了他的注意。

繼續讀書,無疑是最好的選擇。只是彼時的寧波中學,已不在朱自清任教時留下“渺渺銀波翻白日,離離弱草映朱顏”詩句的奉化江畔。新來的校長,準備把它遷往嵊縣太平村,一個離寧波150多公里的偏僻山村。

寧波中學,1898年始建于湖西崇教寺,1904年遷建至奉化江畔。

這不是寧波中學第一次遷校。1937年抗戰剛爆發時,寧波時遭日機騷擾。為了保護孩子,前任校長沈其達,租了兩艘船,將學校搬到了距市區20多公里外的鄞縣胡家墳。

但這一次,是要遷出寧波。

“寧波的最高學府居然要遷到外地去?!”

消息一出,很快遭到了寧波籍師生、家長和地方人士的強烈反對。因為這事,新來的校長趙仲蘇被推上了輿論的風口浪尖,彼時寧波尚未淪陷,多數民眾仍心存僥幸,覺得戰局不至如此,主張將學校在寧波范圍內流動,反對遠遷;更有人懷疑這個東陽來的校長存有私心,企圖將寧波名校帶往自己家鄉。

面對如此情勢,趙校長卻堅持,長期抗戰局勢已然明朗,部分國土必將淪為敵手,寧波是濱海港口,久為日軍垂涎,實非善地。故力排眾議,決意內遷。為此,日夜奔走,甚至起草了類似保證書的《告家長書》,保證一旦戰事結束,定將學校璧還寧波……

這些是是非非,胡祖源也是后來才聽說的。那陣子,除了專心備考,聽到最多的還是日軍踐我國土,殘害同胞的暴行。

考試前一周,母親告訴他,老家余姚又遭到了日軍的轟炸,6枚炸彈,死了不少人,有人被炸得骨肉橫飛,殘肢散落各處,嚇得人不敢出門。

“走吧,去讀書,起碼能活著。”

胡祖源記得,考試那天天氣極好,試卷上,寧波中學入學考試的英文和國文作文題都是:“生于憂患,死于安樂”。

8月,《時事公報》刊登了當年寧中錄取新生的公告:鄞、嵊兩地,1600余人參加考試,錄取200多人。高中部僅有的15名公費生中,胡祖源以第五名的成績,位列其中。

1939年,寧波靈橋被炸情形

離開寧波那天,坐著竹筏沿奉化江順流而下,一群十幾歲的孩子,回望故土,昔日繁華的寧波城幾乎空了,很多人都逃去了鄉下,遍地殘骸,盡是焦土。

山一程,水一程,告別戰火中的親人去求學,此去一別,不知歸期。想起父母,胡祖源偷偷抹了抹眼淚。

03存死的心,走活的路

“竹筏晃晃悠悠漂流到了奉化江口,我們又轉汽車至溪口,在蔣氏宗祠住了一夜,然后分批坐車到嵊縣的長樂鎮,最后是步行到的太平村。”當時的少年已年過耄耋,卻依舊清晰地記得去寧中報到時的情形。

抵達已是傍晚時分,學校所在的清風公祠是個新建的祠堂,教室設于大廳兩旁的堂屋,課桌椅已擺放得整整齊齊。一樓的小房間里,還放著一架擦得能照出人影的鋼琴。

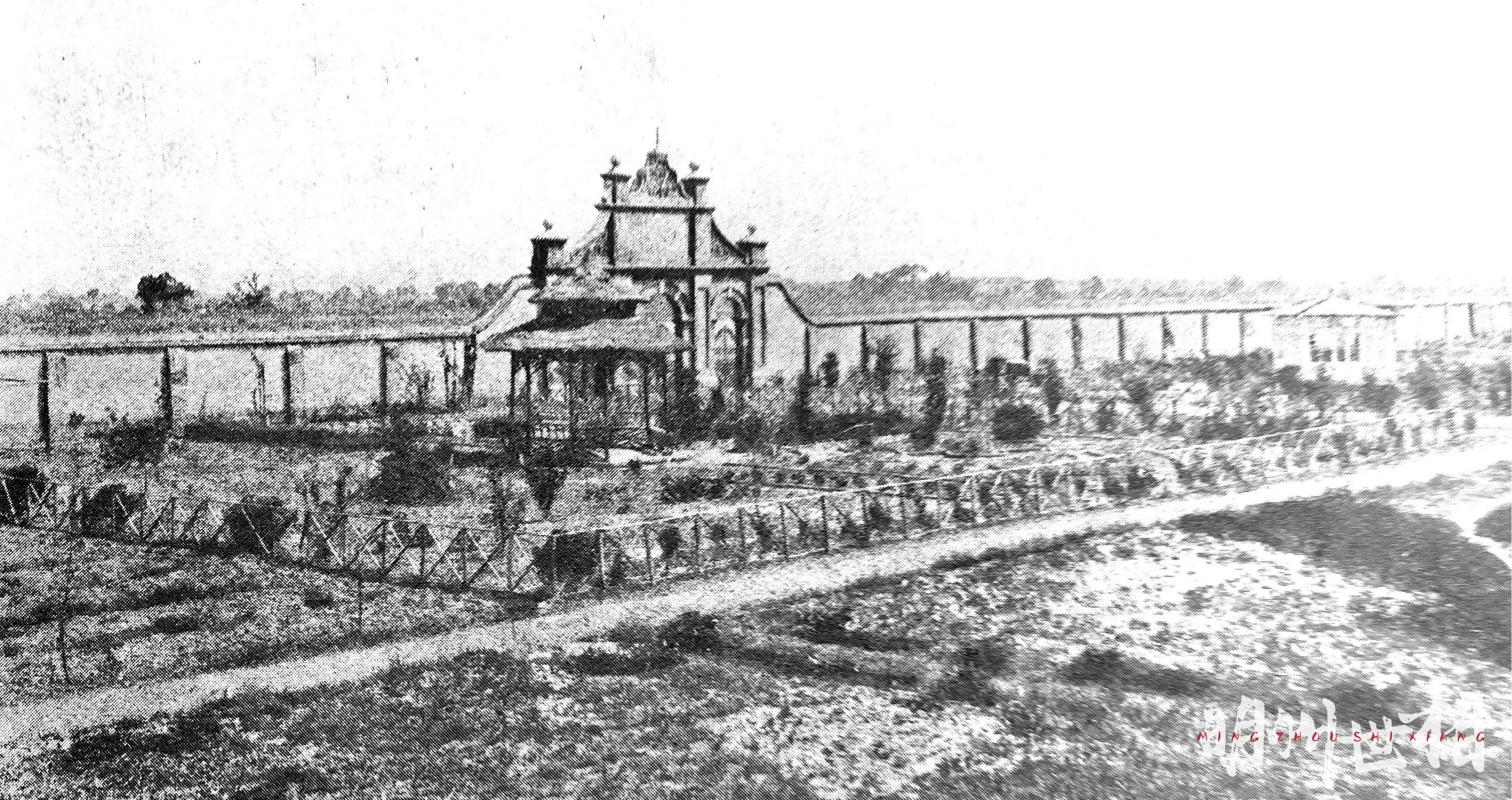

清風公祠

原來,為確保如期開學,在他們準備考試期間,趙校長冒著酷暑,組織工人、農民和師生,或肩挑手扛,或動用木船竹筏,在短短兩個月內,硬是將學校的全部學籍卷宗、圖書儀器、桌椅、床架等校具運到了這里。山水相隔,公路中斷,其中險阻,不言而喻。

開學典禮上,胡祖源第一次看到了傳說中的趙校長。他長得很高,1米8出頭,在一群師生中顯得如此出挑,平日里,總穿一身白色的綢緞長衫。多年后,一位成了作家的女同學柴毓珩曾這樣形容當時年僅40歲的趙校長:“風儀懾眾,氣度恢弘。”

70多年前的開學典禮,多數人都已記不大清。只有校長的一句話,至今還被一次次提起。

他說,“存死的心,走活的路。”

臺下,烏壓壓1000多人,鴉雀無聲。

1941年冬,一群從上海租界流亡至嵊縣的青年學生,找到了位于清風公祠的寧波中學,其中就有年僅十幾歲的韓文江。小小年紀的他眼睜睜看著敵機把家鄉炸成一片瓦礫,母親在逃難中罹病身亡,父親告訴他要繼續讀書,唯有讀書才能改天換命,造一個不受人欺辱的中國。

待韓文江報到時,眼前的寧波中學規模已達內遷時期的鼎盛:除高中、初中外,又試辦六年一貫制,已有近三十個班級,約1500人。除寧波、嵊縣學子外,學校也向像他這樣自淪陷區流亡至此的青年,敞開了讀書的大門。

一切都很好,只是讀書的時候、睡覺的時候,都能聽到遠處隔山傳來的炮聲。1942年元旦,一場轟炸打破了這里的寧靜。

那天上午10時,全校師生群聚在宗祠內舉行新年慶祝會,趙校長正慷慨陳詞,痛斥日寇暴行,號召全體學生要團結一致,讀書救國。

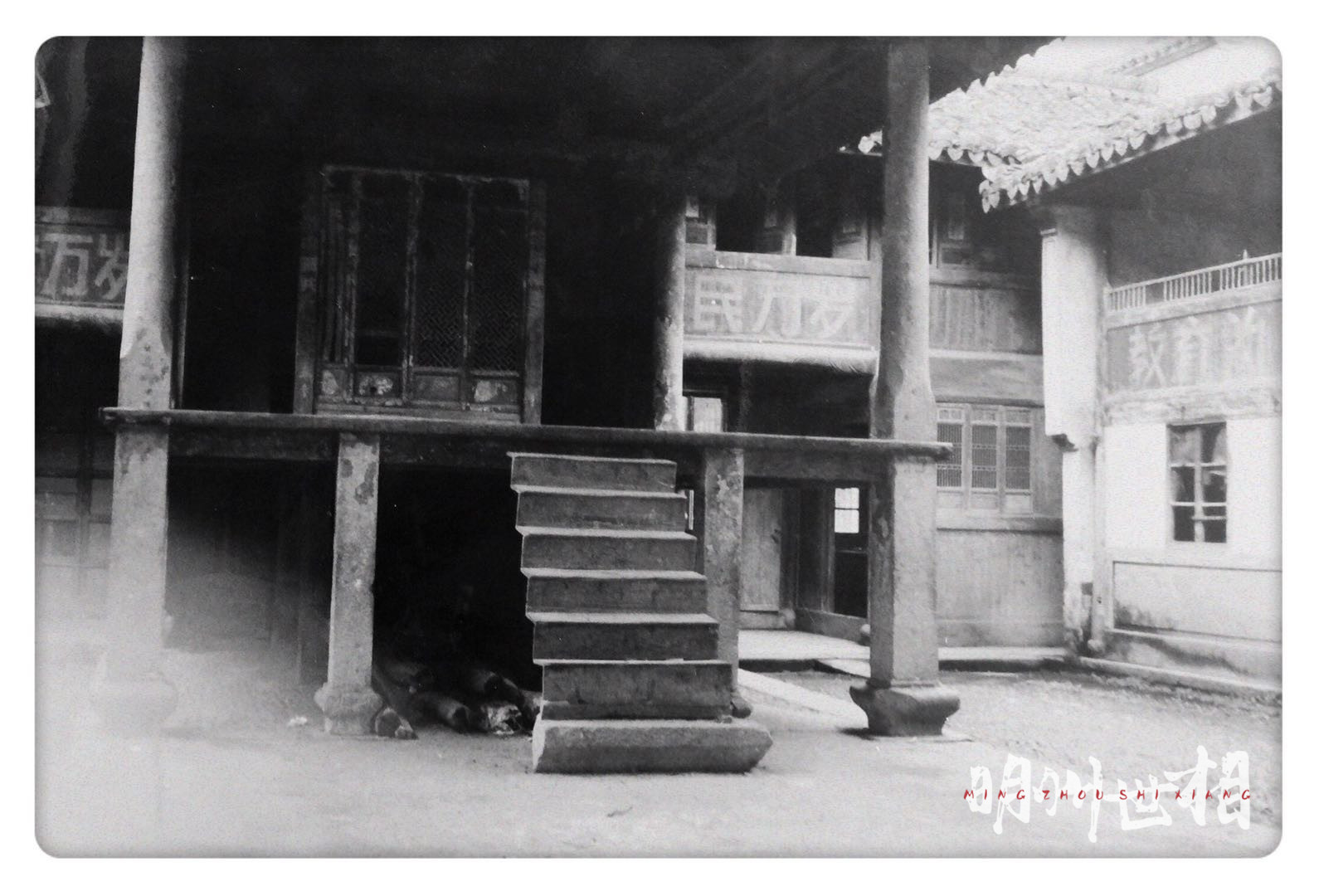

邢大祠堂內景,當年學生集合處

突然,從東北角出現7架日機,徘徊在會場上空,所有人已來不及撤退。“不許走動!”千鈞一發之際,趙校長沖著向外逃跑的孩子們,大聲疾呼:“趕快就地臥倒!”

幾乎同時,第一顆炸彈已經落了下來!“轟”的一聲,韓文江只覺得耳朵嗡嗡作響。大家趴在地上,許久才反映過來,如果剛才跑出去讓敵人發現目標,所有人都只有死路一條。

韓文江抬起頭,看見漫天的硝煙里,只有趙校長一個人站著,巋然不動,掃視四周,護衛所有學生,就像是話本里立馬吳山的蓋世英豪。

此次空襲,日軍共投彈10余枚,炸死村民11人,寧中教室被炸毀數間,就連校長住所的大門也被炸壞,所幸,所有師生無恙。

趙仲蘇一邊安慰著受到驚嚇的孩子們,一邊又開始有條不紊地安排撤退路線,他一遍又一遍地叮囑學生:要按照事先計劃好的路線撤退,要相互照顧;萬一被敵人沖散,記得要按路線找回學校;要鎮定,不要怕,老師一直都在。

韓文江呆呆看著,只覺得兵荒馬亂,生如飄萍,何其有幸,他們還有這么一個趙校長。

04轟炸與饑荒

1942年的春天,姍姍來遲,可一切似乎沒有變好的跡象,日機時來滋擾,人人草木皆兵。

學校經常漏夜集合,每個學生都必須在5分鐘內帶好書本、文具和鋪蓋,還要背足半個月的糧食,列隊集合,負重行軍。

那一年,胡祖源讀高三,作為學長他們還要背一枝步槍和100多發子彈。

學校規定:每個學生每天上課,必須捆好鋪蓋和燈籠、扁擔放在一起,一旦發現敵情,立即往深山人跡罕至處疏散。

太平村

在太平的最后一個學期,日軍開始從紹興向嵊縣方向進逼,趙仲蘇召集全體師生在清風公祠開會。詳細地傳達每個學生學校的撤退路線,又無比鄭重地說;“今后,我們無論到哪里去,無論在什么情況下,我們都要牢記自己是中國人,一定要忠于自己的祖國。”臺下的同學們都聽懂了校長話里的意味深長,他是在告誡大家要做好最壞的打算,萬一不幸落入敵手,絕不能向敵人屈膝低頭,要做個有骨氣的中國人。

敵人越來越近,又是一個急行軍的清晨,天色微亮,只聽得一陣轟鳴。孩子們從山上望去,那個熟悉的清風公祠,在火光中,成了一片廢墟。

那年6月,在一次次轉移和流亡中,學校甚至沒有來得及進行畢業考試,胡祖源他們根據前5個學期的平均成績畢了業。

回身望去,報到那天被夕陽染成金黃色的清風公祠,已被炸的只剩下一道圍墻。來時帶的行囊也悉數成了灰燼。但他卻如此慶幸,因為每個人都還好好活著,他們的寧中還在。

抗戰期間寧中四遷示意圖

據韓文江回憶,在寧波中學三遷至玠溪前,他曾和幾個同學去趙校長的臨時住所求教。當時趙校長正在吃飯,背對著他們,穿一件白色的半袖衫,質地是好的,但已有了4、5個孔洞。背影清瘦極了,架得衣衫空空蕩蕩,頭發又白了不少,看得讓人心疼。

“寧波中學在玠溪上課的一年,可能是寧中歷史上最為艱苦的一年。”在許多同學的記憶中,除了空襲,饑餓,成了所有師生最大的敵人。

玠溪是一個僅有300多農戶的小山村,本就地瘠糧缺、物資匱乏。偏偏又時逢浙東旱災,發生糧荒,紹興一帶甚至出現賣兒鬻女的慘象。本就靠輾轉籌措糧食度日的學校,伙食就更成了問題。

1942年夏天最困難的時候,就連霉變的大麥和爛干菜也成了救命糧,有個年幼的同學實在咽不下去,只能吐了再吃。由于缺乏營養,正在發育期的孩子們有不少都患上夜盲癥。

條件越來越艱苦,可師生們的意志卻是越磨越堅。

清晨,在校旁的小溪邊、山坡上,到處都是手捧書本的學生,書聲瑯瑯;數九寒天的夜晚,用竹籬笆圍隔成的教室三面透風,寒氣逼人,孩子們手上的凍瘡又紅又腫,卻還是堅持自習。

玠溪村

玠溪距敵占區僅20公里,朝發夕至,敵軍時來騷擾,一月數驚。老師們就帶著學生晝夜輪流值崗放哨,一旦發現日寇動向,就飛奔傳遞消息。

寧中師生就這樣,在敵人眼皮子底下照常上課,高唱著“我站在高山之巔,望黃河滾滾,奔向東南……”“我們是中華的兒女,我們全心愛中華……”

05大皿往事

1943年春,日寇西進,長樂淪陷,東陽縣及周邊重鎮亦入敵手,玠溪岌岌可危。趙仲蘇心急如焚,爬涉在浙南的崇山峻嶺間,苦苦尋找“樂土”。

一次偶然的機會,趙校長碰到了自己的學生——大皿人羊省三。經他引薦,決定將學校遷移至群山環抱的大皿。

羊省三,現年101歲,多年來一直守在趙仲蘇故居旁。

大皿村位于磐安縣以西,浙東大盤山脈的腹心,從任何一處平原進入該地都需要走上25公里以上的山路。從玠溪到大皿遠達75公里,全程都是羊腸小道或險峻山路。快到大皿時還需翻過一座高約1500米的大盤山。

寧中雖然三次遷校,但一切設備,包括課桌凳、床架、辦公桌椅、圖書、儀器、鋼琴,甚至龐大笨重的乒乓桌,都一應俱全。待運設備共計240余箱。

山路難行,只能靠人力搬運。可由于時局變化,寧中與當時的浙江省教育部門聯系一度中斷,學校有限經費和老師工薪也難以為繼,根本無力聘用民工搬運。

師生們大多未等接到學校正式通知,聞訊即互相轉告,冒死穿越重重封鎖線,從四面八方聚來。

漆黑的雨夜,是師長們領著近千個半大的孩子,手提肩挑,高一腳低一腳地在山崖邊的羊腸小道摸索前行,挺進大皿。盤旋在括蒼山脈的大磐山里,迷霧重重,茫如煙海,看似騰云駕霧入仙境,實則卻令人喘不過氣來。

路的盡頭突然有光出現,遠遠的,一群人正聲勢浩大地向他們走來……

原來是大皿村民,得知寧波中學從路途遙遠的地方搬來,竟自發組織,連夜走了幾十里山路,前來大盤接應,幫著師生們,把幾百箱笨重物件,搬到了雙峰腳下。

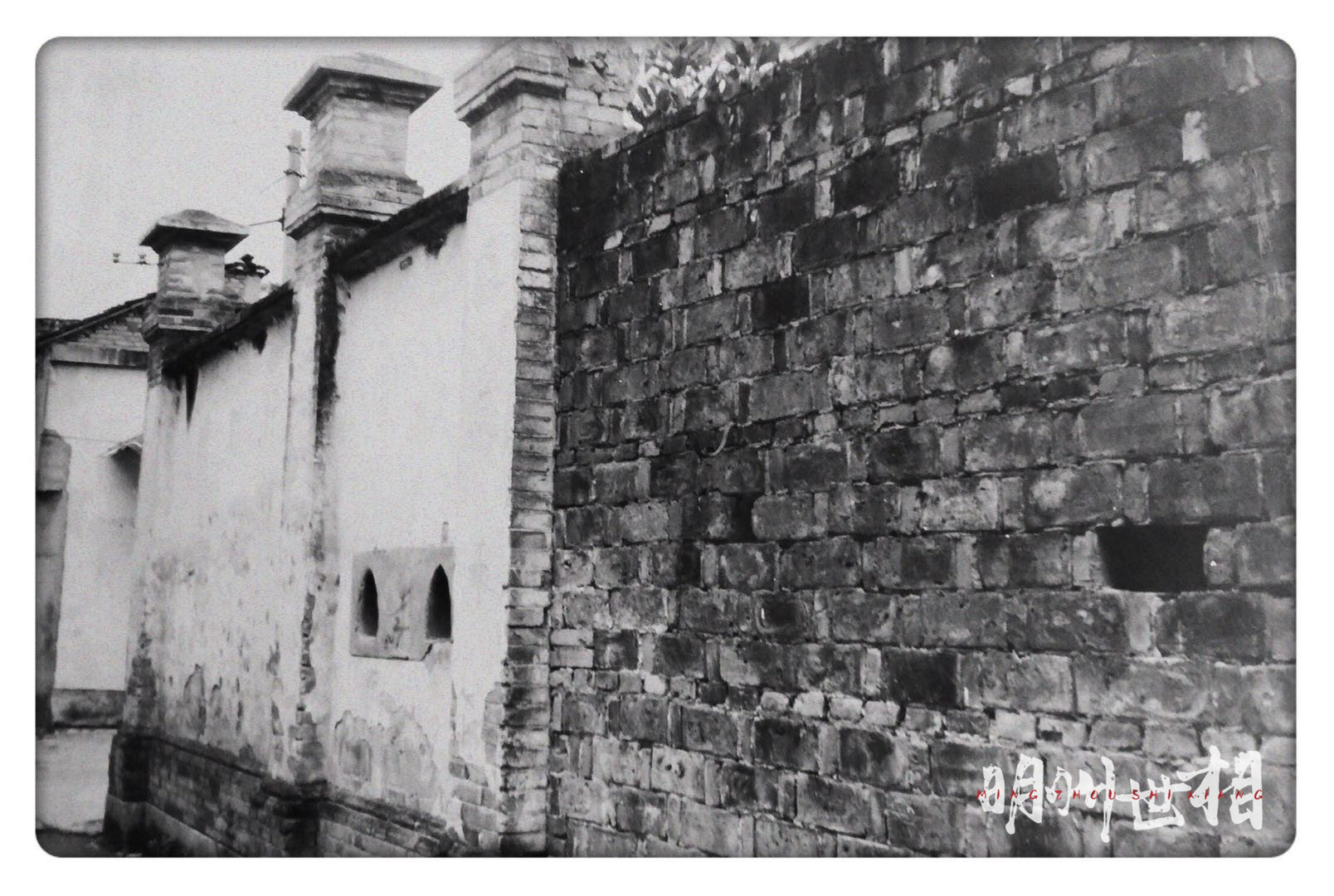

寧中舊址希揖公祠。(明州世相 攝)

沒有校舍,村民們就將自家的祠堂讓出來,給寧中當校舍。高中六個班設在羊氏宗祠(現雙峰鄉幼兒園),初中六個班設在希寵公祠(現雙峰鄉衛生院),希揖公祠為六年制學生教室和訓育處,孟十二公祠為禮堂、圖書館、儀器室和高中學生宿舍(電影院舊址),關帝廟為校醫務室和學生療養室。

沒有操場,村民們就讓出饅頭山腳一片15畝的土地,這塊地原本是村民們的菜地和宅基地,老鄉們卻無償提供給學校,還幫著砍掉樹木,整平地面,為孩子們造出一個操場。

沒有住的地方,熱情好客的他們又主動將師生們認領回各自家中。

來到大皿前,你很難想象,在距寧波幾百公里外的大山深處,居然會藏著這么一個地方,家家戶戶,幾乎都能說出幾段關于寧波中學的往事。

羊茂欽,78歲,兒子在寧波工作生活已近30年,與寧波的緣分竟在下一代延續。(明州世相 攝)

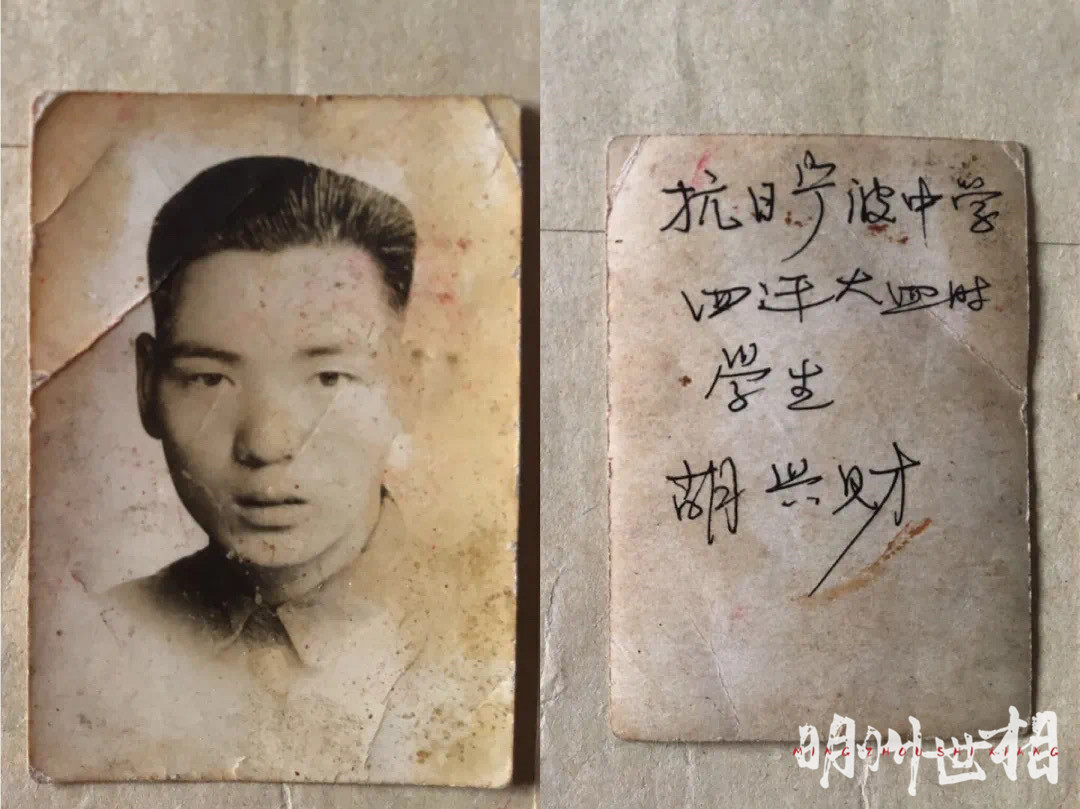

羊茂欽出生那年,寧波中學剛遷至大皿,他的父親羊銀昌就曾收住過6名寧中學子。時隔70多年后,筆者在他家還看到了兩張保存完好的寧中學子的照片。

老人說,穿著軍裝的這位叫邱少雄,“他1948年的時候來過一封信,當時他已經從寧波中學畢業,考入四川成都空軍學校。”照片上的少年,穿一身白色制服,看不清面容,卻依舊英姿颯爽。從前受村人庇佑的孩子,終于長成了大人模樣,如愿穿上軍裝,誓死捍衛國土。

另一張照片的主人叫胡興財,在老人讀高中時,曾來信提出想再見恩人一面,可當時老人的父親已經去世。大皿一別,許多學生都對當年的村民心存感激,世事流轉,總想著終能相見,卻不想,很多人一輩子也沒能再見。

06穿越封鎖線

在大皿,韓文江度過了他在寧中求學的最后三個學期。

彼時浙東大部分地區均已淪陷,家在敵占區的同學返校時,要穿越敵我交錯、匪特出沒的“陰陽地界”,為加速通過,穿著裹墊箬殼的自編草鞋,一天要走上百里路,等走到學校,往往腳上已全是血泡。可只要想到能讀書,此間種種,便也值得。

在當年學生的回憶錄中,提起大皿,用到最多的詞,便是“世外桃源”。因為偏處深山一隅,外頭的炮火連天就好像是另外一個世界。

在這里的生活依舊艱苦:住祠堂、睡地鋪,夜晚,透風的教室里,只能在亮若螢火的桐油燈下自習。一年到頭,基本的菜譜就是早餐煮黃豆,午餐和晚餐則是梅干菜煮豆腐、豆腐煮梅干菜。

但所幸遠離炮火,寧波中學迎來了內遷時期最安穩的三年。

磐安大皿

大皿村背靠雙峰山,一條清溪穿村而過,九曲回環,將偌大的村落分隔成東、西兩半。全村不足千人,抬眼望去,看到的學生比村民還多。

小橋、流水、山野、田埂,處處都是讀書的少年。莘莘學子滿布在這個不大的村落。

生活如歌,大皿時期,由呂漠野老師作詞,陳有文老師譜曲的《寧波中學生活組歌》(以下簡稱《組歌》),也將抗日之信心,奮發之精神唱進了寧中學子的心坎。

寧中戰時訓練課外活動表

讓筆者尤為驚嘆的是:在流亡辦學的艱難歲月,學生宿舍一般都是借用祠堂或民房,條件簡陋。可寧中對學生的管理卻毫不松懈,內務管理更是實行準軍事化。

據1945年入學的孔金良回憶,每個學生起床后必須立刻把被子疊好,一律里被朝外,折成有棱角的四方形,床毯平整,排列成線。在趙校長看來,整理內務不僅是一個形式問題,更是一個培養學生性格和人品的大問題。正如《組歌》中“起床歌”所唱的:“棉被摺得平, 放得正,像我們的人品;草席鋪得平,撣得清,像我們的良心。”

此外,對于教室、寢室里所有東西的安放也有嚴格要求,每日早飯后,趙校長都會戴上白手套,率領教官和值周師生逐一檢查,親自探摸窗沿、門框。當日公布檢查結果。如果不及格,輕則留級,重則退學。

趙仲蘇故居,依舊保持當初的樣子。(明州世相 攝)

由于當時的民居基本都是木板房,校長還特別規定:夜自修結束,所有學生必須赤腳上樓,以免驚擾周圍百姓。

在孔金良的印象中,趙校長很少笑,學生們看見他,都像是老鼠見了貓,總忙不迭喊聲“校長好”,然后落荒而逃。據說校長的記性好的不得了。但凡是寧中學子,無論畢業多久,只要遇見,他總能第一時間叫出名字。

趙校長有雙硬底皮鞋,走起路來閣閣作響,當時其他老師很少穿皮鞋,大伙但凡聽見閣閣之聲,由遠及近,就知道是校長來了。以致于很多學生在畢業多年后,一聽到皮鞋聲,就像是聽到了戰斗的號角。馬上立正站好,無比恭敬。

可這么一絲不茍的趙校長,也有狼狽的時候。1943年夏天,另一個學生鄭明浚就遇上過一回。

某天返校途中,他迎面碰上了“失蹤”了一個夏天的趙校長,只見他足踏草鞋,手策小杖,衣衫上汗漬與泥漬混在一處,卻渾然不顧,正和一位工友,跨步向前。

后來他才知道,趙校長是“領鈔票”去了。那時候,學校經費斷絕,教育部門遠在浙閔邊界的景寧,趙校長為了學校,不顧個人安危,多次奔赴景寧取錢。跋涉何止千里,還幾次與日軍的巡邏隊狹路相逢。

高山峻嶺何所懼,千難萬險腳下踩。此后,每每趙校長換上草鞋,孩子們都心照不宣,只默默跟在校長身后,送他出村,看他揚長而去,盼著他平安歸來。

1945年入學寧中的孔金良(左)和羊周基(右邊),都已是92歲高齡。(明州世相 攝)

07“先生”當如是

除了趙校長,讓學生們難忘的人還有很多。

走訪中,筆者注意到當年的學生都把自己的老師稱為“先生”,實際上,他們也的確當得。

這一路,顛沛流離,有說不盡的苦難。但無論是什么時候,戶內戶外,能容下數十人之處,就是“先生們”上課的地方,是他們,用文人纖弱的肩膀,于亂世中護學子周全,在戰火里守住一方學習的凈土,堅毅、勤勉,讓一批批稚氣孩童,長成懂事的少年,在惡劣的環境中端正地成長。

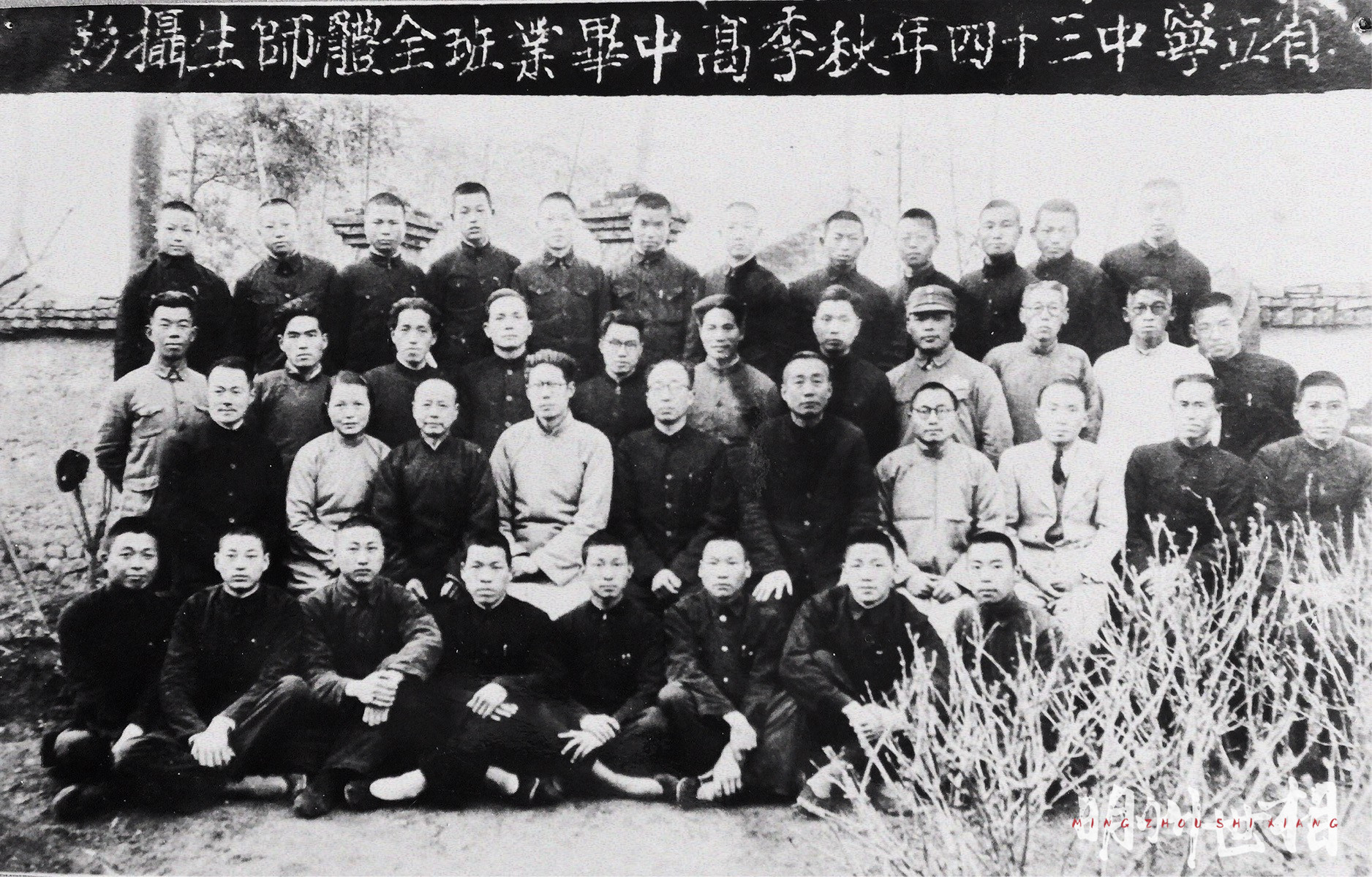

寧波中學1943年秋高中畢業師生合影(磐安大皿)

其中,最讓學生們念念不忘的,當屬國文教員呂漠野。當年,胡祖源入學時“生于憂患,死于安樂”的中考題,就是他的主意。先生說,用意是讓學生在抗戰最艱難的時候不要放棄希望,保持生氣,爭求興旺發達的明天。

記憶中,呂先生總穿著一身舊舊的、洗的發白的中山裝。年少俊逸,步履從容。即便是戰時,也帶著一把小提琴,每天必定拉上一次。

呂先生的文學造詣深厚,學貫古今,教學時每每循循善誘,引人入勝。他在講解中國古代哲學史和經學史時,把中國博大精深又頭緒紛繁的古代哲學思想、經學思想精心繪制成詳細的表格,使學生既能有具體的了解,又能有宏觀認識。治學精神可見一斑。

在寧中任教前,呂先生已是頗具盛名的詩人、兒童文學家,當時為抗戰所作的童話《水的希望》、《一只小公雞的故事》,風靡一時。

多年后,他的學生趙宇湘還留著他的童話集,90歲的老人用蒼老而飽含深情的聲音,一字一句地念:“小公雞沒有笑,按著老鷹的肩頭,‘可是,殺人的終究要死在別個的刀鋒下,侵犯別個的終究會害了自己。喂,你這路遠迢迢到別個的家園鄉土來屠殺別個的士兵,明白這意思嗎?’‘你這拋掉自己家鄉來做劊子手的,不是有個慈愛的母親嗎?你還有個美麗的妻子,你該有幾個寶貝孩子了吧?’”一字一句,點燃了一屆又一屆學生的熱血。

寧波中學1944年夏初中畢業師生合影(磐安大皿)

英文老師王文川是開明書店出版的《英語語法教程》的作者,算得上當時的權威。經他講解的課文,大家總是印象深刻,無論是林肯在哥德斯堡的講演,還是歌德的“最后一課”,聽完先生的解析,學生們只要認真再讀幾遍,就能牢記甚至背誦。

他教授的學生中,例如沈光銘、馬春祥等人都先后留學美國,分別在美國著名大學擔任電子學、畜牧學教授。

王文川先生青年時曾留學日本,在和學生的談話中猛烈抨擊日本軍國主義對周邊國家和地區的野蠻侵略,也對日本社會正在成長的進步力量寄以希望。在批判日本民族性的狹隘與虛偽的同時,又指出日本人辦事認真、紀律性強,遇事考慮周密的特點值得我輩學習。

厲害的老師還有很多,據后來入學的任明耀回憶,上海圣約翰大學畢業的英語老師方持衡,英文發音純正,朗讀莫泊桑名篇《項鏈》時抑揚頓挫的語調,簡直美妙絕倫。以至任明耀讀大學時,也選擇了英語系。

國文教師黃云眉,原是開明書店的編輯,古文功力深厚;地理老師俞易晉,能徒手在黑板上畫出精確的中國版圖和各省的地圖;數學老師酈肩時,早年間就參與中學數學教科書編撰;化學老師陳履鰲畢業于北大化工系,授課認真生動,深受學生愛戴……

寧波中學1943年畢業師生合影(磐安大皿)

寧中除正課外,還開設了俄語、德語、世界語之類的第二課堂,任同學選修。老師多是全才,教國文的也會世界語,教英文的也能教俄文。

然而,誠如一位學生所言,最可貴的是:“先生們從不教人要如何如何,講課文時亦不做課外的言辭,但是做一個善良、正直、有脊梁骨的人,卻是先生教育我們的。”

那幾年,先生們的生活辛苦且清寒,曾有一位家屬致信某老師說:“您教一年書,不如我在家養一頭豬。”可幸好,那時的知識分子多有一身傲骨,貧困、險阻都不足以讓他們屈服。亂世的寒夜中,他們如同星辰,始終在那,照亮所有孩子的前路。

08做暗夜里的星辰

國難當頭,敵騎縱橫,寧中始終堅持趙校長所言,“存死的心,走活的路”,“在非常之時期,處非常之境地,始終進行正常教育。”

一切來之不易,學生們愈加發奮苦讀,八年間,寧中畢業生報考高等院校錄取率年年均為全省前列。其中被中央大學、浙江大學、西南聯大等知名高校錄取者比比皆是。1945年的高中畢業班,22人中就有15人考進大學,其中10人考進浙江大學。

寧波中學1945年秋高中畢業師生合影(磐安大皿)

1946年初春,抗戰勝利的第二年,寧波中學如約回遷,大皿街頭人流如潮,村民揮淚相送。寧中師生結束了長達7年的異鄉漂泊,依依不舍地離開了終生難忘的故地。

回望來路,那些曾庇佑寧中師生的村落,早褪去昔日的閉塞,改頭換面。知識的力量,在改變寒門學子命運的同時,也悄然影響著這里的一切。

以嵊縣為例,寧中遷入前,這里并無高中,上世紀40年代,嵊籍子弟有機會進入高等學校的,大多受惠于寧波中學,估計數以百計;如含初中,則在千人以上,其中多數都成為了新中國的有用之才。寧中撤離太平時,還留下了部分老師和部分教具,供當地籌建新的中學。

點滴改變,無聲無息。當越來越多的農村學子走出大山,文明和進步的種子留了下來,生根發芽。

當年趙仲蘇用過的皮箱。(明州世相 攝)

1946年春,趙仲蘇履行了7年前的承諾,省立寧波中學又再次回到了奉化江畔。學生人數從遷出寧波時的不到1000人,增至1000人以上。

18歲的羊周基追隨學校,走出大山,來到寧波繼續求學,他看見了老師提到的那個被日軍轟炸無數次卻依舊屹立不倒的靈橋,也看到了奉化江邊,那個被炸成一片廢墟的寧波中學。

夕陽下,80畝的校園,一片荒涼,大部分校舍已被日軍炸毀,只剩下一堆爛磚瓦礫,周圍雜草叢生。

可老師說,這都沒有關系。重要的是,教具儀器無恙,所有師生無恙,經過近10年的風雨兼程,他們終于平平安安、完完整整地回來了。

一年又是一年,回到寧波的孩子們陸續畢業,他們揮淚告別,走向了各自的人生。

有人追隨先生足跡,教書育人:比如美國哥倫比亞物理學教授沈光銘;北京中國音樂學院院長胡積善、杭大中文系教授任明耀、西安交大副教授周宗湘、天津大學博導呂燦仁……

有人成為國之棟梁,發光發熱:比如北京大學副校長王義遒、經濟學家胡祖源、著名防化專家商燮爾、節能專家尹錫勛、山西省電力試驗研究所副總工程師韓文江……

羊周基,因為感恩寧中對于青年學子的照拂,退休后,一直資助村里的貧困學子,其中一位更是成了復旦大學的研究生。這群孩子也將繼續沿著他的路,成為更多人的光。

1993年,享受國務院特殊津貼的胡祖源,再次回到了闊別40多年的故鄉寧波養老。立于奉化江畔,他又一次想到了18歲那年的中考題:生于憂患,死于安樂。

那道題,他和他的同學們,用了一生的時間來解答。

“趙校長,你看,我們終于走出了這重重炮火,走到了老師課堂里描繪的,那個富強民主的未來。”

在中國的至暗時刻,那些老師是中國的星辰,那些學生是中國的星辰,那些老百姓也是中國的星辰,正因有了他們,我們才能在光明處相逢。

如果光已忘了要將前方照亮,

你會握著我的手嗎?

如果路會通往不知名的地方,

你會跟我一起走嗎?

作者:龔晶晶,90后青年作家,自由撰稿人,獨立調查人,曾任南都周刊、鳳凰網首席記者。辭職后,創辦明州世相,深度挖掘歷史事件及社會邊緣人。著有紀實性報告文學作品《追魚》,編著歷史紀實散文集《寧波往事》。本文首發于明州世相(微信公眾號ID:Blingbling_inNB),如需轉載請至公眾號后臺詢問。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司