- +1

一篇催人淚下的編輯手記

時代的風(fēng)雨襲來時,你我該如何抉擇?

2020年一個出其不意,打懵了所有人。而我寫下這句話,不僅是因為操作的這本書,這也是開年以來我反復(fù)在追問自己的話。

《抉擇:鼎革之際的歷史與人》上市也有一段時間了,現(xiàn)在終于有時間回首這一路走來的歷程。這本書是解璽璋老師的16篇文章結(jié)集,集中描摹了王朝易代之際的知識分子群像,重點著筆于這些人物在鼎革之際的個人經(jīng)歷與個人選擇,以此來探究他們的內(nèi)心世界。

從去年七月份陸續(xù)拿到書稿,到今年四月份上市推出,其間歷經(jīng)大半年。如今回溯,其中的一些時刻依舊歷歷在目。而從書稿到成書,其中書名、封面和文案無疑是重中之重。今日,受朋友之邀匆匆寫下一篇手記,聊備一覽。

書名:最讓人“頭禿”的事

如果在出版圈發(fā)起一個投票,讓大家選出當(dāng)編輯最難的事。我敢肯定,除了工資之外,起書名一定能名列前茅。關(guān)于這本書,解老師最初擬定的書名為“世道與士道”。可以說,這個名字十分精準地概括了這本書的主題,在世道之下看士人的處世之道,其中也有很多“生、死、進、退”的辯證哲學(xué)。

然而,在當(dāng)下的“注意力經(jīng)濟”時代,書名能否在第一時間抓住讀者的注意力,往往決定了這本書的后續(xù)走向。慎重起見,我們把“世道與士道”列為重要的備選項,去嘗試探索還有沒有其他的方向。

要準備書名,自然免不了要在開卷和當(dāng)當(dāng)“遨游一番”。在經(jīng)過一系列查證后,我發(fā)現(xiàn)“關(guān)于歷史文集,書名有三種起法”(大概)。其一,就是非常大而宏觀的書名,最有名的莫過于饅頭大師的著作《歷史的溫度》;其二,就是選出書中的某一篇文章的標題作為書名,這在歷史類的文集中尤為常見,比如理想國推出的楊念群老師的兩本著作《生活在哪個朝代最郁悶》《皇帝的影子有多長》;其三,就是根據(jù)書中一個相對確定的主題或者作者提出的觀點提煉出書名,比如張宏杰老師的《千年悖論:讀史與論人》。

我沿著上面總結(jié)出的方向,然后根據(jù)主書名和副書名搭配的方式,寫出了策劃案的初稿,然后準備了幾個書名。接下來,自然是到了編輯工作中最別開生面、最精彩絕倫的部分——編輯部“團戰(zhàn)”環(huán)節(jié)。

主書名

副書名

歷史的側(cè)(背)面

鼎革(易代)之際的歷史與人

慣看秋月春風(fēng)

大歷史下的小選擇

世道與士道

臉譜背后的士與儒

故紙堆里的思想風(fēng)暴

既然是“團戰(zhàn)”環(huán)節(jié),面對這么多的選擇,大家不可避免地要互相“釋放技能”,就這樣,兩個多小時過去了(此處省略若干字),書名“順利”地確定下來了。

一場策劃會就在非常“友好平和”的氛圍中落幕了,書名也有了著落,讓人心里感到一絲慰藉。然而,這只是萬里長征的第一步。

封面:一場漫長的“戰(zhàn)事”

隨著書名的確定,書的主題和風(fēng)格也已經(jīng)基本明確了。接下來,就到了最讓編輯感到“頭禿”的環(huán)節(jié)——找設(shè)計師。畢竟,想讓一本書以最合適的方式與讀者相遇,一個合適的設(shè)計師無疑是重中之重。

選擇設(shè)計師的時候,在考慮圖書主題的同時,一定要參考設(shè)計師之前的作品,設(shè)計師的風(fēng)格跟公司之前的作品是否搭調(diào),否則的話,不斷地討論、爭執(zhí)、修改就會變得難以避免,最后因為審美不同而不歡而散的事情在圈里也不乏先例。

簡單介紹和溝通之后,我和設(shè)計師兩個人都犯了愁。因為這本書的主題并不聚焦,到底用什么樣的方式來呈現(xiàn),對我們來說是一個莫大的難題。為此,我還專門統(tǒng)計了文中涉及的人物,并按照一定的標準給他們分了類,然后總結(jié)出他們身上只有三個共同點。第一,書中人物的時代背景多集中于“鼎革之際”,即王朝更迭、生民離亂之時;第二,書中描繪的人物多為廣義上的知識分子;第三,在歷史的波瀾面前,這些儒生或士人做出了選擇并走向了不同的人生結(jié)局。

那么,如何通過封面來表現(xiàn)呢?我和設(shè)計師只能各抒己見,展開了一場曠日持久的“對線”:

用圖:知識分子群像VS 山水畫

設(shè)計封面首先要解決的問題,當(dāng)然是用不用圖。如果有合適的圖用來呈現(xiàn)圖書的主題,那么在設(shè)計上可以說是事半功倍。最開始的階段,我傾向于用山水畫,這是表現(xiàn)文人“選擇”主題比較常見的,中規(guī)中矩,不容易出現(xiàn)審美上的撕裂(類似下圖)。

第一幅是我們之前討論的“知識分子群像”,畫面里多是西裝革履、布衣長衫、圓框眼鏡,民國知識分子的形象可謂躍然紙上。而這本書中的人物如李贄、黃宗羲、傅山,生活在明末清初;如嚴復(fù)、徐世昌、林紓,又生活在清末民初;更久遠的還有元朝的馬致遠、三國時期的陳壽。且不說現(xiàn)實中并沒有這樣一幅圖,哪怕找到合適的畫師,每個時代的人也都有著不同的裝束,把他們強行“湊到一桌”也是奇也怪哉,看來此路不通。

第二幅是人頭滾滾的“戊戌六君子”殉難圖,可稍稍體現(xiàn)一下所謂的“鼎革之際”。如果作為書中的一張插畫,興許無傷大雅。但是,要將之作為封面予以突出,恐怕逃不過“多方圍剿”,會有人要“先殺我的頭”,此路也不通。至此,用圖來呈現(xiàn)主題的路幾乎已無可能。那么,不用圖的情況下,“對線”該如何展開呢?

不用圖:河流VS岔路口

否決了別人的思路,自己就要拿出思路來,要不然豈不是“耍流氓”?啊,思路,讓我倍感“頭禿”。這個時候我內(nèi)心已經(jīng)十分確定,書的主題只能通過特定的意象來傳達。我站在書架前默默祈禱,然后用被黑眼圈包裹的眼睛默默捕捉著若有若無的一絲絲可能。最后,靈光它終于乍現(xiàn)了!

“河流確實不是特別合適。”

我……(時間啊,來帶走我吧)。河流不合適,那么岔路口合適吧,畢竟“無為在歧路”嘛,然后我把《戰(zhàn)天京》拍給設(shè)計師看,我說“當(dāng)初拿到這本書的時候,我把曾國藩腳下的意象看成了路”(其實設(shè)計的理念是“血山骨海”,用來表示“一將功成萬骨枯”,啊,張發(fā)財老師,對不起!)。

或許是被我亂七八糟的思路啟發(fā),或許是真的很不耐煩了,一直和我“對線”的設(shè)計師終于開!掛!了!

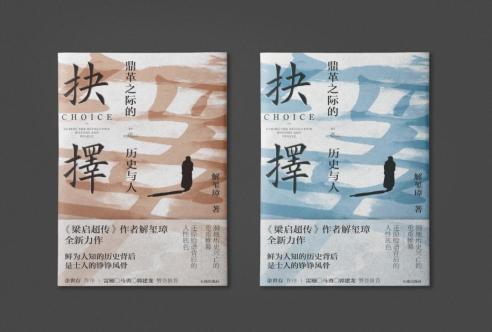

“我們可以找書法的‘抉擇’兩個字,然后加個透視讓它們看起來像路,然后一個小小的人影現(xiàn)在中間,有點電影海報《XXXX》的感覺。”

高!光!時!刻!高光時刻它終于來了,在這個普通又平凡的瞬間,我感到頭頂好像發(fā)生了光合作用,仿佛有青草一寸一寸地重新長出來了!

我!同!意!

好了,接下來就是枯燥的等待時間了。然后,經(jīng)過數(shù)天的等待,驚喜又不期而至了!

然后,我又提出了幾條似是而非的“優(yōu)化”建議,比如顏色太冷峻,會拒絕讀者,調(diào)淡一些啊;人物的身材太臃腫,搞瘦長一些啊;繁體字封面不讓用,改成簡體啊;根據(jù)圖中日光照來的方向,影子應(yīng)該更稀疏更長,才符合自然規(guī)律啊,等等等等。

好了,接下來又是枯燥的等待時間了。

一場關(guān)于文案的“大拉鋸”:腰封?要瘋!

封面做好,你以為就完了嗎?簡直是“too young too simple”。俗話說,腰封是圖書的嘴巴,讓圖書的“嘴巴”會說話,而且要說到讀者朋友的心坎里,這項活動雖然備受吐槽但依然長盛不衰,累死的腦細胞(是誰的誰知道)足夠讓宇宙發(fā)生神秘的量子波動。什么“一本書讀懂xxx”““xxx站著讀完”(ta為什么不坐著讀我也很納悶),“三個通宵讀完”等,都是其中的“杰作”。

那么,要給這本書畫一個什么樣的“嘴巴”呢?

為了讓封面能夠進入正常設(shè)計的軌道,在進行完復(fù)審后,我拿出了第二版的文案(第一版的看設(shè)計初稿),即兩句對稱的話:

尋蹤山河易色之下的激蕩風(fēng)云

一窺易代之際的知識分子群像(腰封)

怎么樣,讀懂了么?“文縐縐”“一眼看上去不知道在講啥”。哦,好吧,反正也是為了把封面填滿,沒指望這次能通過。接下來,我拿出十二分的精神,在豆瓣和當(dāng)當(dāng)上“蕩起雙槳”,甚至連網(wǎng)易云音樂我也沒放過,畢竟“十年文案老司機,不如網(wǎng)易評論區(qū)”。在把有關(guān)大師、人物傳記、英雄等諸多題材的熱門書看遍后,《人類群星閃耀時》的一句話如同巨石崩落后的陽光,鉆進我的眼睛里:

當(dāng)改變命運的時刻降臨,

猶豫就會敗北

是啊,《人類群星閃耀時》講述了14個英雄向命運宣戰(zhàn)的瞬間,從而扭轉(zhuǎn)了整個人類歷史的走向。雖然《抉擇:鼎革之際的歷史與人》這本書的主題并不像前者那么恢弘廣闊,但是“選擇”的背后,同樣是一個人的生死、進退,其中更是充斥著揮之不去的歷史宿命感。于是我寫下:

時代的風(fēng)雨襲來時,

抉擇就是直面命運

“很不錯”“比前一版好多了”,哦,好吧(此處有開心的表情),看來靈光乍現(xiàn)真的很重要。那么,可以到此順利結(jié)束了么?并!不!能!(別問為什么不能,問就 狗頭jpg.)

秉承著“把自己逼瘋,把別人逼死”的精神,我踏上了第四版的文案修改之路,從第一版的封面設(shè)計出來,到這時已經(jīng)過去兩年了(中間過了個年)。年后,在“局促于一室之內(nèi),欲出不得”的境遇中,我想起這場歷時兩年的“大拉鋸”,不禁悲從中來,不可斷絕。但是,文字的奇妙之處就在于,一旦你覺得自己寫出了最合適的,那么接下來就會越寫越變味。我想了又想、猜了又猜,最后只磨出了兩句,是的,就是“磨”出了兩句:

王朝更迭,洞察世道之下的人心沉浮

世事變遷,明悟君子處世的進退之道

筋疲力盡后的沉默,是“如今沉默加上沉默更沉默”。“大拉鋸”至此告一段落,接下來,是在消毒水味兒的空氣中,修改設(shè)計樣稿、準備各種下印資料、新書宣傳資料,一段故事結(jié)束了,另一段故事開始了。

最后的最后

怕一不小心把編輯手記寫成了流水賬,所以前面就盡量寫得活潑一些,其中的一些調(diào)侃,大家看了一笑就好。最后,在這里寫幾句其他的話。

解老師的這本小書總共涉及十幾個人物,他們都在王朝更迭之際在歷史上留下了一抹鴻影。作者通過基礎(chǔ)史料,構(gòu)建出可信的歷史現(xiàn)場,讓我看到了不同的歷史人物形象。陳壽出身蜀漢,卻在《三國志》中“尊曹貶劉”;馬致遠在寫“枯藤老樹昏鴉”的同時還寫下過“大元洪福與天齊”。這些細節(jié)無一不顛覆了我對一些歷史人物的固有印象,也讓我看到了歷史另一側(cè)的風(fēng)景。

在一篇文章中,解老師寫了近代知名翻譯家林紓和《新青年》諸君的論爭,還沒有成為“民國大師”的那些年輕人,對所謂的“國故派”極盡諷刺挖苦之能事。而林紓?cè)ナ篮螅麄冇旨娂姺此际遣皇恰巴娴锰^火”了,反倒追念起林紓對文化發(fā)展的貢獻來。在這篇文章中,解老師在文中寫的一段話很樸素也很發(fā)人深省:

任何一個時代,總會有人堅持一些不合時宜的東西,如果是一個很有包容度的社會,就應(yīng)該允許不同的聲音存在。不能一見到異己的人或事,就打算除之而后快。

這或許和當(dāng)下的某些情景不謀而合,也能給大家提供一個思考的角度。

書中這些文人和儒士,用今天的話來說,就是廣義上的知識分子。在來喜馬拉雅簽書和錄制音頻的時候,解老師還饒有興致地同我們探討“中國古代到底有沒有知識分子”,因為“甘蔗沒有兩頭甜”,“想要做傅山是非常不容易的”。

如今,知識分子這個名號就如同一頂破帽子,被很多人踩在腳下踢來踢去,變得又舊又臟。但我知道,終究會有越來越多的人走過去默默把它撿起來,然后鄭重地戴在頭上。

END

原標題:《一篇催人淚下的編輯手記》

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司