- +1

我想問,藥食同源理念的保健品是不是可以當飯吃?

原創 課題部 輕舟 常笑健康

中醫藥文化博大精深,在這個大家庭之中,有一個概念叫做“藥食同源”,顧名思義,就是既能當做藥品又能當做食品的物品。

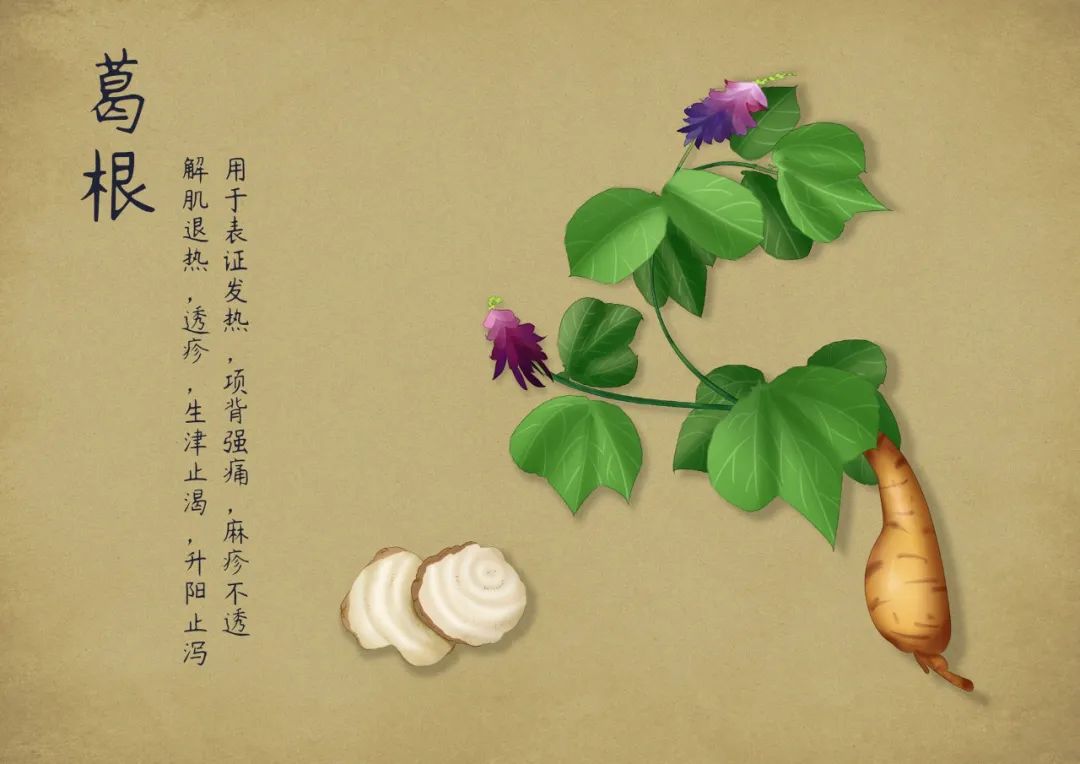

比如葛根、山楂、烏梅、核桃、杏仁、蜂蜜等等,它們既屬于中藥,有良好的治病療效,又是日常生活中,被大眾用作烹調食材且具有食療功效的營養品。

而作為藥物的話,葛根含有約12%的黃酮類化合物,包括大豆(黃豆)甙、大豆甙元、葛根素等10余種,并且包含有胡蘿卜甙、氨基酸、香豆素等,臨床上對高血壓、高血脂、高血糖和心腦血管疾病有一定的治療效果。

簡單來說,藥食同源就是說中藥和食物的來源是相同的,很多東西既有治病的作用,同樣也能當做食物來應用,即藥食兩用。

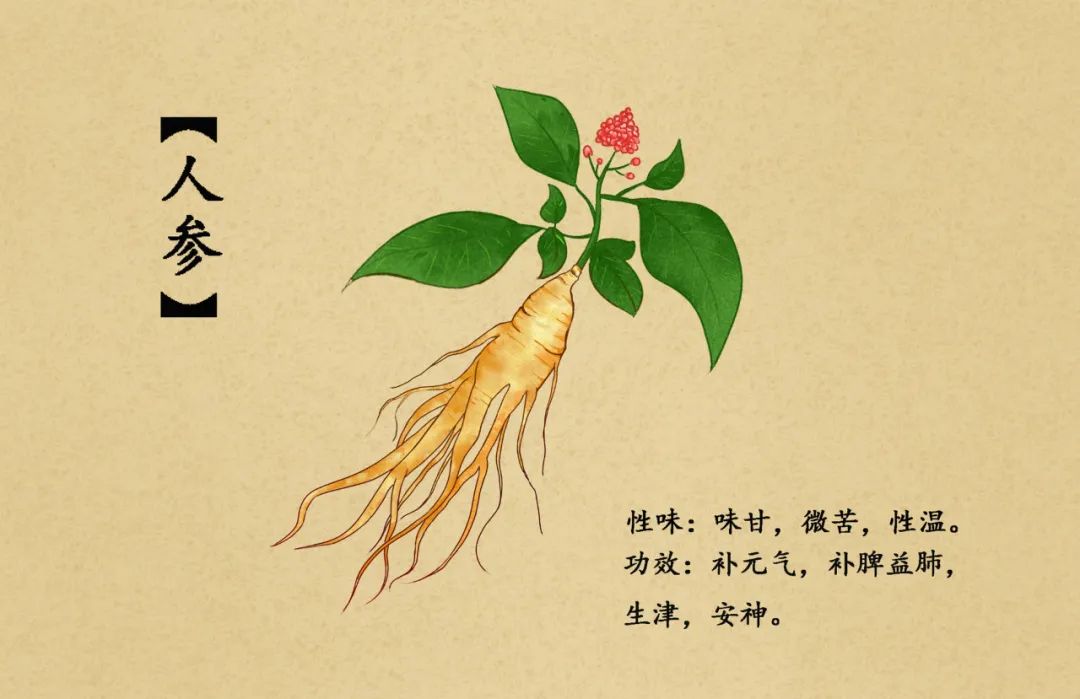

正因為這樣,不少商家打著“藥食同源理念”的旗號銷售各種保健品,脫發要吃何首烏、腎虛進補枸杞、補血來點當歸和人參……這些看似很有道理的“養生經”,卻不知道讓多少人吃了虧、上了當。

如何正確看待藥食同源?

《中華人民共和國食品安全法》規定,食品指各種供人食用或者飲用的成品和原料,以及按照傳統既是食品又是藥品的物品,但是不包括以治療為目的的物品。

其包含兩個方面的內容:一方面是可供食用的普通食品,另一方面則是“藥食兩用物品”。

而《中華人民共和國藥品管理法》規定,藥品是指用于預防、治療、診斷人的疾病,有目的的調節人的生理機能并規定有適應癥或者功能主治、用法和用量的物質,包括中藥材、中藥飲片、中成藥、化學原料藥及其制劑、抗生素、生化藥品、放射性藥品、血清、疫苗、血液制品和診斷藥品等。

食物主要是提供營養且無毒,藥物主要是用于治病,食物性質平和,藥物則性味相對厚重猛烈,因而食物的“治療”作用主要體現在“食養”和“食療”兩個方面,這些既是藥物又是食品的物品常具有補益作用,尤其用于保健和預防疾病的方面。

食養是依據個人體質,科學嚴謹的搭配食材,從而起到養生保健的作用。在疾病初起和漸消期時,可合理運用食養理論,扶正以驅邪。

食療則是以中醫學辨證論治和整體觀念為基礎,將食物作為藥物,運用方劑學原理施治。

既然藥食同源的保健品是可以當做食品來使用的,那就容易給人一種感覺,是不是可以用來當飯吃?是不是吃多少都是安全的呢?

事實上,在這類保健品的廣告宣稱中,一般會強調其“食性”,安全性,而淡化藥品的“毒性”,從而誤導消費者增加不良反應的出現頻率。

首先,過分夸大或者信任“食補”“食療”。

很多人認為食補、食療可以想怎么補就怎么補,想吃多少就吃多少,實際上,“盲目進補”是不可取的。此外,不少商家還過分夸大產品的安全性,其實藥食同源的商品并不是說跟食品一樣完全安全,因為它畢竟還有藥品的屬性,所以“宣稱”無毒副作用的藥食同源保健品一定要慎重選擇。

其次,濫用“藥食同源”藥物。民間還有些人自制“藥物食品”用以保健,比如認為甘草有益則長期拿來泡茶喝,實際上,久服甘草可導致腎上腺皮質功能減退。還有不少人不明白藥食同源配伍所起到的關鍵作用。

一方面中藥有“性味”之分,藥食同源的藥物都有“寒熱溫涼”四種特性,藥食的特性要針對身體的不同狀態,只有在應用得當時才能起到“補”的效果,反之則越“補”越亂。

另一方面,如果不懂得藥物的配伍,“寒溫”亂用,不僅不會見效,反而可能危害健康。

另外,市面上經常宣稱的某中成藥,其成分是由衛生部批準的“藥食同源”中藥配伍而成的,安全無毒副作用。有點常識的人都知道,既然是中藥配伍而成的,怎么會沒有毒副作用?我們都知道,“是藥三分毒”,既然是藥,就一定會有不良反應,濫用一樣會導致“藥源性疾病”。

人們常用的決明子,其味苦、性微寒,具有清肝明目,潤腸通便,降壓降脂的功效,為藥食兩用的中藥,用來泡茶喝可以降壓和通便。其實并不然,由于決明子含有大黃酚、大黃素等致瀉成分,并不適合脾胃虛寒、脾虛泄瀉的(高血壓)患者服用。

此外,最新研究發現,決明子具有促進子宮收縮的作用,妊娠高血壓千萬不能用決明子來降壓,以免誘發早產。

所以,你還敢拿藥食同源的保健品當做一日三餐嗎?

01

尊重中醫的循證醫學

要知道,藥食同源的藥材在當做藥物時,具有藥物的“四氣”“五味”特性。“四氣”指藥物寒、熱、溫、涼四種藥性;“五味”指酸、苦、甘、辛、咸五種不同的味道。

“五味”不僅代表著口味,也是藥物實際性能的標志,比如酸味代表著收斂、固澀;苦味意味著清熱、瀉火、燥濕、解毒;甘味能補益、和中、緩急、調和藥性;辛味則能發散表邪、行氣、活血,用于表證和氣滯血瘀證;咸味輕堅、瀉下;淡味能滲,可用于小便不利,浮腫、腹水等證。

根據其五味又可以劃分它們的五行屬性,味辛皆屬金、味咸皆屬水、味甘皆屬土、味酸皆屬木、味苦皆屬火。

在入藥或者食用時,需要考慮藥食之間的五行關系,盡量避免同時服用或者食用五行相克的藥食品種。

所以,藥食同源之“氣味”,不等于藥與食相同或同功。若是把藥食兩用本草的“兩用”完全視為等同,并認為這就是藥食同源,而不講適宜條件,隨意食用,是極其有害的。

一種本草雖可藥食兩用,但卻不要忘記它是否具有偏性的問題。一旦所食之物“氣味”不宜,其偏性就會成為致病因素或使身體已有不適加重。

因此,對藥食兩用的本草務必要在熟悉此問題的專業人員指導下,按中醫的“氣味”及其量性規定來合理使用。否則,扭曲的藥食同源理念,就會出現本不應出現的問題。

保健品并不能取代藥物治療

國家發布的藥食同源目錄,是經過充分檢驗論證的。切勿胡亂食用沒有列在清單之內的藥材食材。同時,即使清單之內的藥材食材也要正確使用,評估這些藥材食材長期食用是否對癥、能否達到養生乃至治病的目的,還需要醫生指導。

不要相信那些夸大其詞的宣傳,要知道,食療不能取代藥物治療。同時,也切不可對藥補期望過高,有病一定要去醫院,切忌自行亂用藥材,千萬不可抱有食療治病的想法。

沒有一種藥食同源的物品是可以長期久服的,因為人的體質或者是身體狀態是處在一種不斷變化當中的,每一種物品都具有偏性,一旦長期久服都會對身體產生“矯枉過正”地影響,因此,服用任何藥食同源的物品都應在專業醫師的指導下進行,當身體某一階段的偏性得以糾正后就應該停止服用。

03

保健品和食品要分清界限

一般來說,普通的食品是沒有限定人群的,而保健品則不同,比如有一些保健品是專門為老年人設計的,有的保健品則適合孕婦、兒童食用,如果亂用有可能會給身體健康造成負面影響。

另外,保健品具有特殊功能,比如能夠調節人體機能,補充某種營養素等等,而普通食品的作用則主要是為人體補充能量。保健品在食用方法和食用量等方面的規定也比普通的食品更加嚴格,比如有的保健品會規定每天吃幾頓、每頓吃幾勺等等。

切勿跟風,謹防入坑

小編還是忍不住提醒大家一句:在購買保健品的時候,一定要理性消費,避免“被坑被騙”,人財損失。

注意!!!保健品欺詐和虛假宣傳問題比較突出。主要表現在三方面:

食品、保健食品非法添加、非法聲稱和虛假宣傳;

采用發布虛假廣告和不正當手段推銷產品,誤導和欺騙消費者,其中針對中老年人和病人的欺詐行為較多;

故意混淆普通食品、保健食品和藥品三者概念,特別是普通食品、保健食品違法宣稱療效,很難辨識。

在購買保健品的時候,一定要注意這些問題:

保健食品是一種特殊食品,一般只適宜于特定人群食用,不能代替藥品。切勿聽信那些將保健食品說成靈丹妙藥的虛假宣傳。

未標明使用人群與不使用人群,而擴大至適用所有年齡階段人群,未標注“本品不能代替藥物”的情況,一定要慎重購買。

認準“藍帽子”,到信譽好、證照齊全、有固定經營場所的正規門店選購。

不參加任何以銷售為目的的健康知識講座、專家報告、免費試用等活動。

我們的老祖宗提出“藥食同源”的概念,本意是“空腹食之為食物,患者食之為藥物”,但是,現在市面上“藥食同源”的保健品讓人眼花繚亂,作為消費者,我們要保持清醒,保健品并不等于食品,即便是藥食同源,也不能將其用來當飯吃。同時,更不能將藥食同源的保健品當做治療疾病的藥品。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司