- +1

一加手機“透視”功能引爭議:技術的邊界何在?

一加手機“透視”功能引爭議:技術的邊界何在?

來源:南方傳媒書院

作者:王文睿

導讀

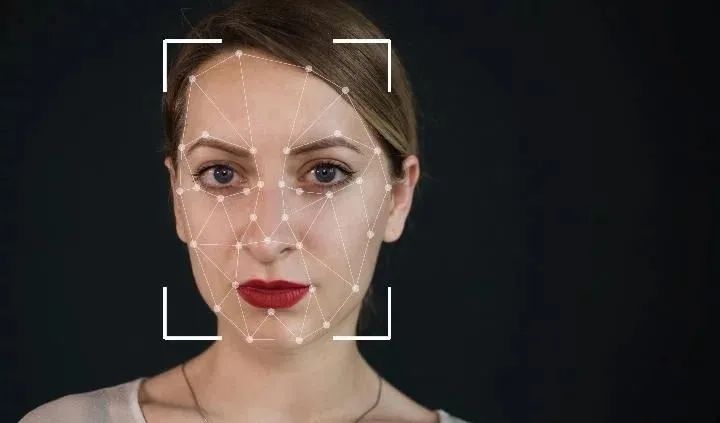

一加手機“秋意”紅外濾鏡因在某些情況下可以“透視”而涉嫌侵犯隱私,官方通過軟件升級緊急關閉濾鏡功能,余波未平。技術飛速發展,大數據、面部識別、人工智能,各種高科技便利人們生活的同時也逐漸逼近人們的隱私問題,技術的邊界究竟在哪里?技術無罪,然而人性不堪考驗,規范管理,雷池不該越界,關注“數字孿生”,警惕“數字利維坦”。

目錄

一、秋意or涼意?一加手機濾鏡惹爭議

二、所謂“透視”

三、助紂為虐or如虎添翼?

四、科技vs隱私:在隱私的邊緣瘋狂試探

五、該怎樣保護你,我們的隱私

一、秋意or涼意?一加手機濾鏡惹爭議

近日,一加手機的OnePlus 8 Pro的“秋意”濾鏡功能被曝具有透視能力,可“透視”部分塑料外殼及布料,網友質疑其侵犯隱私。

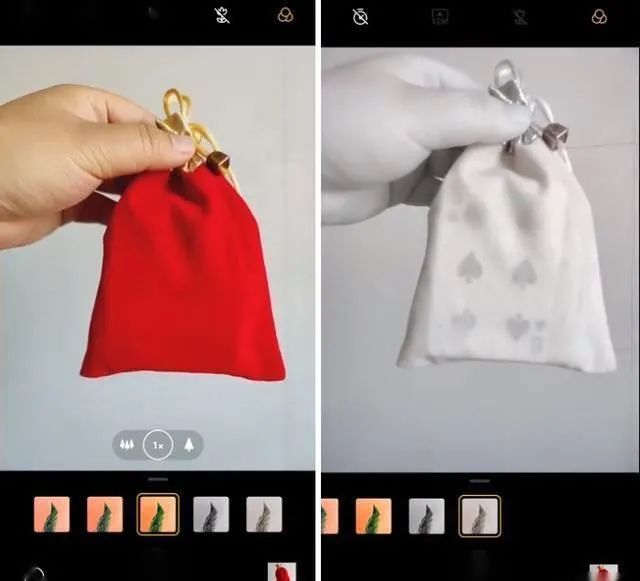

根據網友測試,裝在紅色布袋里的撲克牌,通過該濾鏡可大致看清牌面。

T恤衫背后的字開啟濾鏡后也可以肉眼可見。

除了布料,許多塑料結構也可以通過濾鏡看到。

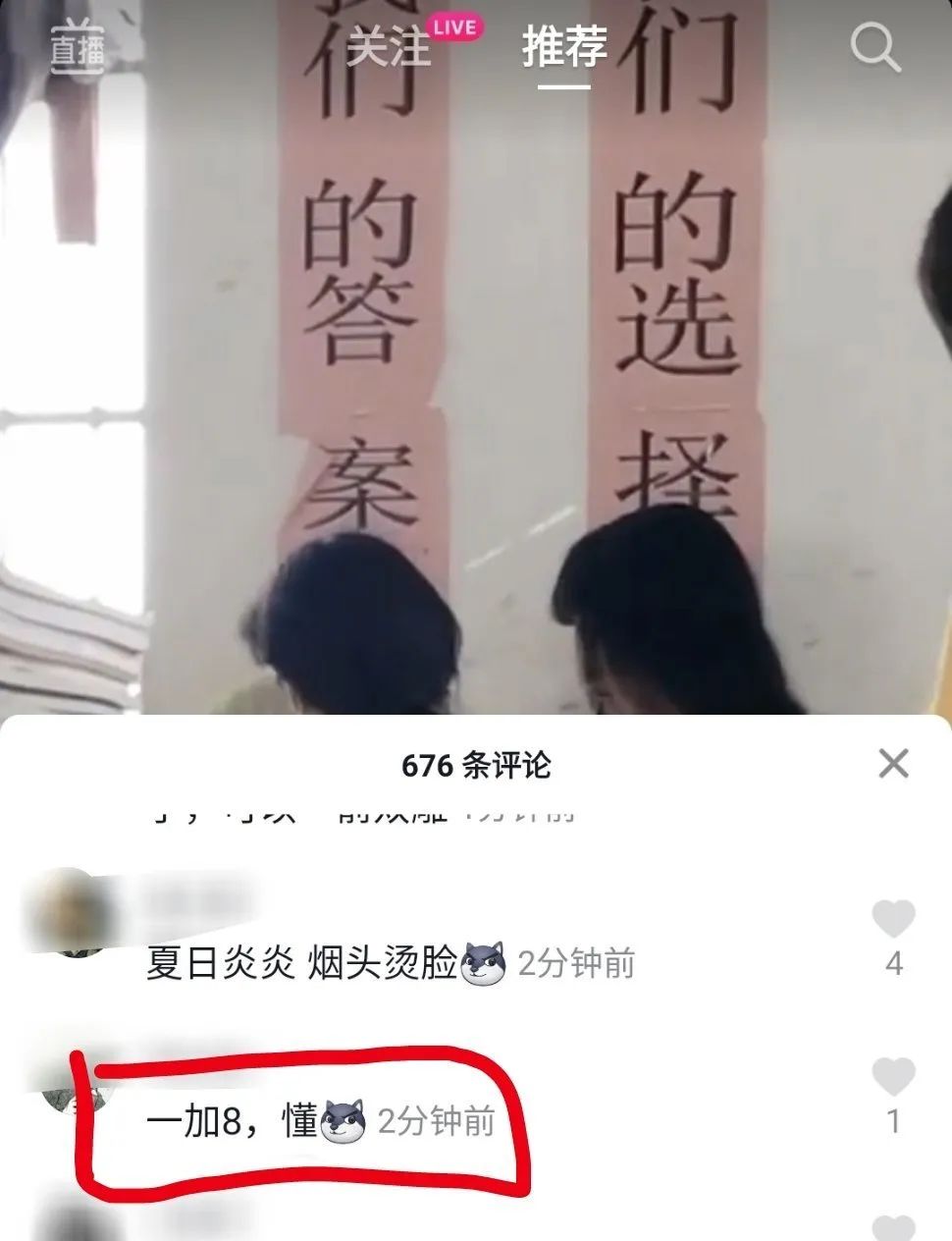

部分網友指責一加手機侵犯個人隱私,擔心有人會利用一加手機偷窺、偷竊。網友們的擔憂不無道理,在某些社交平臺上,已經出現了有關一加8的“梗”。網絡上掀起一輪又一輪的聲討,甚至牽扯到女權問題,更是讓水越攪越渾。

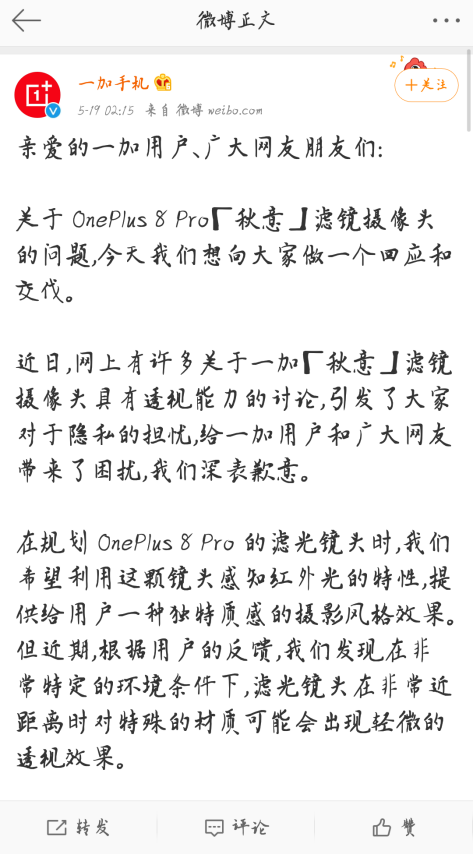

5月19日凌晨2:15,一加手機官方做出回應。

目前,一加已經緊急暫用了該濾鏡功能。

二、所謂“透視”

根據一加的官方道歉聲明可知,造成“透視”的原因在于,該濾鏡的鏡頭被設計了獨特的感知紅外線特性,從而為用戶提供“一種獨特質感的攝影風格效果”,然而在一些“非常特定的環境條件下”,鏡頭在“非常近距離”時對“特殊材質”會出現“輕微的透視效果”。讓人不由得擔心,難道從此以后買衣服還要挑材質了?

紅外攝像頭拍攝并不是什么新奇的玩意兒,早已出現幾十年了,應用范圍極其廣泛,幾乎所有公共區域的監控攝像頭都是紅外的。運用在攝影上也并非是一天兩天,每年全球都有紅外攝影賽事,是一個很成熟的攝影領域了。

圖源網友使用“秋意”濾鏡拍攝畫面:@PatrickQQQ

那么這次一加突然出事,一下子被推到風尖浪口,又是為什么呢?

19年3月26日,華為P30Pro發布,很快被曝出摩天輪事件,速度之快甚至被人懷疑是華為的廣告,在互聯網上小火了一把,至今仍留下了“人在做,華為P30Pro在看”的段子,然而華為卻并沒有受到很嚴重的影響,兩個月前還出了P40。

作為新興品牌,一加當然無法與華為比資歷。

但是,同樣涉及身體隱私,同樣沒有經過當事人允許,為什么華為的超強遠攝就能夠被大眾容忍,而一加8的“可能”透視就會讓人們深感不安呢?

歸根結底,“透視”的不是衣服,而是人心,是人性。人性不堪考驗也不該考驗,技術無罪,但是當這把劍被交到用戶手中的時候,卻無法保證用戶是否能夠按照設計者的意圖去使用它。

三、助紂為虐or如虎添翼?

一加手機的引發爭議的原因在于攝像頭的紅外線功能,這就像望遠鏡也會被用來偷窺一樣,開發方可以為了大部分用戶考慮開發某些功能,卻也應該為了大部分用戶考慮限制某些功能。

我們對于手機拍照的基本需求是拍照清晰,但是透視不是基本要求,作為一個可有可無的功能,它卻差點超過了人們倫理所能接受的范圍,自然會被質疑。

如果一加仍然想要保留這個辛辛苦苦開發出來的特色,其實最簡單的解決方法就是向日韓學習,同樣是手機拍照,日韓的手機就強制保留拍照時的提示聲,以盡量避免偷拍。

伴隨著刺耳的“咔嚓”聲的,是溫柔的保護和尊重。

四、科技vs隱私:在信息安全的邊緣瘋狂試探

27年前《紐約客》封面一幅漫畫:“在互聯網上,沒人知道你是一條狗”,敲響了數據隱私問題的警鐘,時至今日,互聯網的匿名性仍然為人們所詬病。人工智能、大數據、云計算快速發展的這幾年,每個人都無可避免的在網上留下了痕跡,不知道有、知道也刪不了、刪了也刪不掉,最終成為所有人的習以為常。經過有心人的采集、挖掘、提煉與分析,每個人的精準畫像都被毫無保留地暴露在網絡世界。

2018年8月28日,“暗網”中文論壇出現網帖,稱以8比特幣的價格售賣約5億條華住旗下酒店的用戶數據。國內最大的多品牌酒店集團之一華住集團旗下酒店數據遭泄露,被稱為互聯網史上最大規模泄漏事件。

2018年12月,Facebook陷入一系列泄露用戶隱私的丑聞,股價暴跌。

2019年1月,有人利用deepfakes技術偽造了一段奧巴馬的講話視頻,從視頻來看幾可以假亂真。

2019年7月,蘋果Siri涉嫌語音竊聽,引發全球性信息安全焦灼。

2019年8月4日,南斗星仿真機器人創始人兼CEO王峻用3D人頭模型破解了支付寶刷臉支付,成功購買車票。

2019年8月30日晚間,一個名為“ZAO”的AI換臉APP忽然火爆全網,因為涉及用戶隱私及明星肖像權引發網友熱議。

2020年4月7日,百度因為傳播庸俗信息、密集發布標題黨文章、公眾賬號注冊管理及內容審查不嚴等問題被約談。

2020年5月17日,一份針對人臉識別與公共衛生的調研報告發布,報告顯示,利用融合人臉識別技術的體溫檢測、密切接觸者追蹤等方式有效應對新冠疫情,但也帶來關于隱私保護的擔憂。超八成受訪者認為,公共衛生危機結束后,應銷毀在非公共空間內搜集的人臉信息。

同時,疫情期間的健康碼使用也同樣堪憂,有人擔心啟用健康碼,自己的生活軌跡等個人信息將暴露無遺,數據有可能被惡意泄露。

近日,工信部發布通報,依據相關法律法規對手機應用軟件進行檢查,對發現存在問題的企業進行督促整改。截至目前,尚有16款APP未完成整改,知乎日報、當當、好醫生、e代駕等被點名。工信部要求這些APP在5月25日前完成,逾期依法處置。

大家在互聯網上“裸奔”也不是一天兩天了。

告知或不告知的各類權限被后臺頻繁調用、各式各樣需要勾選的條約、層出不窮的彈窗、莫名其妙下載安裝的功能和軟件……互聯網使人們生活日益便利的同時,也因匯集如衣食住行、社交關系等大量個人隱私信息,安全問題凸顯。

而這次的一加手機,甚至“跳”出了網絡,直接影響到了現實世界人們的隱私,因而瞬間引爆了人們早已緊繃著的神經。

五、該怎樣保護你,我們的隱私

1.

李彥宏曾經說:“中國人愿意用隱私換方便。”

無論這句話是否正確,首先它便將人們的思路帶入了一個假命題:方便必須建立在隱私交換的基礎上嗎?為用戶提供方便不應該是所有設計的出發點和本職工作嗎?

就算我們要為自己的方便付出代價,付出的也可以是金錢,為什么一定要是隱私?

這句話十分微妙,透著幾分意味深長和肆無忌憚。

但是在很多人看來,這句話卻早已成為了網絡世界的“潛規則”,要么要隱私,要么要方便,你自己看著辦。

然而更多時候,我們根本沒得選。不輸手機號就不給登錄,輸了就表示同意協議,有沒有人會去看那個協議權且不論,就算協議里寫了不會利用用戶隱私,我們敢信嗎?

2.

技術無罪,只是人性不堪考驗也不該考驗,明確技術的邊界,規范管理,堅決不越雷池一步。

AI換臉技術目前已被應用于影視、娛樂等各方面,甚至是淫穢視頻。隨著ZAO的爆紅,大家也開始關注其背后的隱私、肖像權、版權等相關安全性問題。

3D打印人頭進行刷臉支付造成財產損失,支付寶是否會賠錢?沒有確切規定。目前約束這一行為的仍然是3D打印的技術成本問題,倘若哪一天3D打印真的做到了低價便攜,這個問題可能又會被推到風尖浪口。

算法推薦早已不再新鮮,迎合用戶的大數據算法更加加劇了人們“證實性偏見”,群體極化加劇,人們深陷于自己與外界合力編織的“信息繭房”的同時,隱私也一覽無余,你的軟件可能比你的對象還要了解你(沒有對象就算了)。

幾千年前柏拉圖批判文字,認為文字的發明會使人們善忘,變得只相信書文,只相信外在符號的再認,而非憑借內在的腦力回憶。而今,過度依賴互聯網的我們,仿佛印證了哲人的預言,大腦甚至都開始“退化”,產生“谷歌效應”,即記住信息的位置,而不是記住信息本身。

3.

被譽為比人工智能“更有潛力”數字孿生,在近幾年頗受重視,但其實就是一個數字化模型,只是這個模型可以通過接收來自物理對象的數據而實時演化,從而保持與物理對象在全生命周期的一致。在物理世界和數字世界之間全面建立準實時聯系,實現物理世界與數字世界互聯、互通、互操作,構建虛擬世界對物理世界描述、診斷、預測、決策新體系,優化物理世界資源配置效率。數字孿生背后是建模和仿真技術,它最誘人的地方在于數字模型和物聯網的結合,而這種結合的最終目的是為了將模型打磨得更加接近真實系統,目前已在多個領域實現,包括無圖紙、無模型制造的波音777,達索公司的“跳動心臟”的項目,智慧城市的建設等。

大數據時代,現實社會中的各種人類社會活動規律,甚至人們的喜怒哀樂、基本偏好等,都可以借助移動互聯化、大數據、云計算等數字技術進行宏觀規律的總結和分析,并且通過系統的復述、勾勒、圖譜化和再現。在現實社會的人類面前展現出一個人類行為甚至是整個社會的“鏡像”,這是一個經過重構而形成的“鏡像世界”,它是從現實世界中抽離出來的,是相對獨立而存在的。

人們在觀察這個“鏡像世界”時,如同觀看自己在鏡子中的映像那樣。與虛擬社會不同的是,“鏡像世界”和現實世界之間是相互依存、直接互動的,現實世界是“鏡像世界”形成的基礎,而“鏡像世界”則反作用于現實世界。正是在這種互動過程中,“鏡像世界”和現實世界都在進行著自我更新。

自1970年代以來,信息技術大發展徹底改變了人類社會的生產生活方式。借力于信息技術,人類社會向“自由而全面發展”的美好狀態前進了一大步。可以預見,未來這種樂觀趨勢仍然是主流的。但從預警角度來講,一旦人類利用不當,信息技術就有可能反噬人類社會自身。

近半個世紀以來,數字信息技術一直是約束“國家利維坦”的重要手段,但伴隨時代的進步,數字信息技術開始異化,其自身便可能演化成為一種新的利維坦,即“數字利維坦”。

如果說工業社會中人們最擔心的是“國家利維坦”對人類社會的侵犯,那么在信息社會中人們最需要擔心的是“數字利維坦”出現的可能性。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司