- +1

專訪丨陳明泉:病毒感染永遠是一個譜,而不是單一的點

原創 唐曄 曄問仁醫

人物介 紹

陳明泉,男,主任醫師,教授,博士生導師,現為復旦大學附屬華山醫院感染科主任醫師,華山醫院急診科主任,同時兼任上海市醫學會急診醫學分會委員,上海市醫學會中西醫結合學會委員,上海市醫學會新發傳染病分會委員,中華醫學會感染病分會肝病學組委員,上海肝病學會肝腸學組委員,以及九三學社上海市委科普委員會副主任。

大學畢業后一直從事感染性疾病的臨床、科研、教學工作,多次赴香港中文大學威爾斯親王醫院、哈佛醫學院麻省總院訪問學習,曾援非抗擊埃博拉。目前主要研究方向為病原微生物定植與感染的發病機制研究以及HBV感染與肝癌的發病機制研究,先后主持與參與了多項課題,發表多篇學術論文。

“傳染病確實會變得越來越狡猾,因為致病的病毒和細菌在不斷地求生。但我很欣賞南非前總統曼德拉說過的話:生命的偉大不在于永遠不跌倒,而在于跌倒后總是能爬起來。人在與傳染病的斗爭中可能會暫時處于劣勢,但人類最終一定能戰勝它,這個信心一定要有。”這段話,是他的恩師——中國著名的感染病專家翁心華教授,常常對他們這些學生說的,此時他轉給我聽,別有感觸。

他是翁心華教授的關門弟子,一直對老師說過的一句話,滿懷感激。“老師說,學生從哪個學校畢業的不是最重要,研究生階段的學習更需要后發的力量。我看中的,一是天分,二是勤懇,三是敬業。老師對學生特別好,有一次,一位師兄為了取標本淋了一場大雨,結果得了嚴重的肺炎,老師知道后,特意燒了一鍋紅燒蹄髈送去慰問。”

從浙東山村到北方油田,再到大上海,投身感染界一代名師門下,他說這一路充滿偶然。從南到北,從北到南,一副云子始終陪伴著他。他愛下圍棋,有業余四段的功力。棋風最欣賞的是日本超一流棋手小林光一。“人工智能機器人阿法狗的棋,定型像小林光一,判斷像李昌鎬。小林光一以攻擊銳利、形勢判斷精確見稱,創有流行一時的小林流布局。他超級用功,經常使用的折扇上有飛翔二字。”

我問他,如果將圍棋的全部視為十,你究竟懂多少?他沒有正面回答,想一想說道:全盛時期的藤澤秀行棋圣回答說是六,聶棋圣也曾自謙“認識圍棋的奧秘不到一半”,有意思的是,現代醫學有著類似的反省,哈佛醫學院院長Sydney Burwell教授對學生說過——在十年內,你們現在學習的知識有一半會證明是錯誤的,更糟糕的是我們不知道哪一半是錯的。

“不管怎么說,圍棋的大局觀、定式、勝負手,都與我們感染醫學有異曲同工之妙,我最欣賞高手無定式這句話,高手精通定式而不拘泥于定式。現代醫學既嚴格遵循于經過大樣本隨機對照雙盲臨床試驗檢驗的證據,又尊重醫者的經驗和患者的意愿,正符合定式的精義。”

1970年,陳明泉出生于浙江的一個小山村。

陳明泉少年時期的主旋律,是明快而自由的。六七歲的時候就跟哥哥在山里放羊、挖筍,大一點了,就幫父母下地干農活。

“老家是開門見山,一條小河就在門口淌過,放了學就在屋外的泥地上寫作業,隨便找一塊青石板,趴在上面把作業寫完。”陳明泉說,孩提時的往事,如今經常回到他的夢里來。

在上高中的時候,陳明泉在理科的天賦明顯凸顯出來。“那時候偏科厲害,數理化生物有不學自通的感覺,但文科就很傷腦筋,也不感興趣。我的理想是造原子彈。”

陳明泉沒能去造原子彈,盡管高考成績也很不錯,但是體檢不合格,被隨機調劑到山東的濱州醫學院。

1988年秋天,陳明泉帶著失落和沮喪,從浙東這塊山明水秀的故土出發,前往濱州醫學院。

“當時并不想要做醫生。農村土生土長的,孤陋寡聞,根本不知道什么叫臨床醫學。到了那里一看,一瞬間就有命運任天的念頭。”

濱州,地處山東省的北大門,地勢南高北低。彼時的濱州,給陳明泉的印象就是兩個字:荒涼。“那里有句話形容:窮得連寄生蟲都不長。因為是黃河入海口,沖擊平原,海水倒灌把那一片都變成了鹽堿地。”

好在,來自南方的陳明泉很快適應北方的生活,因為,他找到了樂趣。

在大學五年,這所名氣并不響亮的大學,給陳明泉的最大感受就是自由。在所有學生中,陳明泉的成績是拔尖的,而且,他還有余力嘗試各種精彩的大學生活。“留長發、穿喇叭褲、彈吉他、跳霹靂舞——現在想想,這就是青春。雖然母校名不見經傳,但我對母校始終有一些特殊的情感。人這一生,每一段經歷,都是不可獲缺的。”

陳明華對于醫學的興趣,隨著時間,也開始一點一點提升。他說自己開悟得很晚,直到開始學解剖,對人體的結構,才慢慢產生一種整體的感覺。

大四在一家醫院神經內科見習,陳明泉在為一位患者做體格檢查的時候,發現了課本上學過的陽性病理特征。“這一時刻,內心忽然有一種擔心和惶恐,馬上想到這個人可能是一個什么病,跟老師討論了以后,老師肯定我的分析,突然覺得,自己會當醫生了,是莫名的一種驚喜。”

陳明泉覺得,這一路走來充滿著偶然性,但冥冥之中天意使然。

1993年,陳明泉大學畢業,考慮到愛人的原因,他決定留在勝利油田的一所醫院,他被分到內科。

“第一天去報道,還經過了醫務處的簡單考核,問了問PPA(吡哌酸)和嗎丁啉的用法用量。”陳明泉記憶猶新。在勝利油田,陳明泉工作了8年。這8年,陳明泉豐富了臨床經驗,更讓他有了時間去思考,關于自己的未來。

“勝利油田是國企,福利好,待遇不錯,工作量也不大,沒有太多需要去拼搏奮斗才夠得到的考核指標,非常安穩。我甚至可以一眼看到幾十年之后的自己。但是,我總覺得,人這一生終究是要為理想奮斗一下,無論有沒有結果,否則對不起自己經歷的那一番掙扎。”

每個人都有各自的苦衷和不甘平庸,陳明泉說,自己不愿意過那種20歲就能看到50歲的生活,而另一方面,北方的土地上,依然找不到屬于南方的歸屬感,陳明泉的內心多多少少有一些孤獨。

于是,趁著國企改革,陳明泉選擇辭職考研,破釜沉舟盡力一搏。

也是陰差陽錯,陳明泉考上了復旦大學醫學院(原上醫大)內科學(傳染病專業)的研究生,他的導師是華山醫院感染科的施光峰教授。“當時,我并不知道華山醫院的感染科有多么的厲害,就像井底之蛙一樣,哪看得見遠處的天空呢。”

2001年,陳明泉已經31歲了,從北方又回到南方,在上海碩博連讀。

這5年,對他來說是翻天覆地的改變。“真正感受到學無止境,山外有山,永遠有高人,尤其是后來遇到我的博士生導師——華山醫院著名的感染科專家翁心華教授,仰之彌高,驚為天人。”

翁心華教授,生于1938年。2004年由華山醫院授予“終身教授”榮譽稱號,長期從事感染病的醫療、教學、科研工作,有感染界的“福爾摩斯”之稱。在2003年非典流行期間,他擔任上海市SARS防治專家咨詢組組長,并獲上海市勞動模范稱號。2013年獲得全國衛生系統模范個人最高榮譽:“白求恩獎章”。

無論是人格魅力,還是醫術醫德,都讓陳明泉由衷敬佩。“老師的說話聲音不大,但一定說到做到。他從不計個人得失,在一張像課桌一樣大小的辦公桌上,指揮著全國傳染病行業的大陣仗。這是我無論如何也做不到的。”

陳明泉說,老師不看專家門診,因為大多數得傳染病的病人生活困窘,他不希望高出百多元的專家掛號費把這些病人攔在診室門口。“我覺得,他可以不用名譽加身,在行走江湖時就能得到萬眾敬仰。這就是一個人的天賦和慧根,否則再怎樣訓練,也不能如此的爐火純青。”

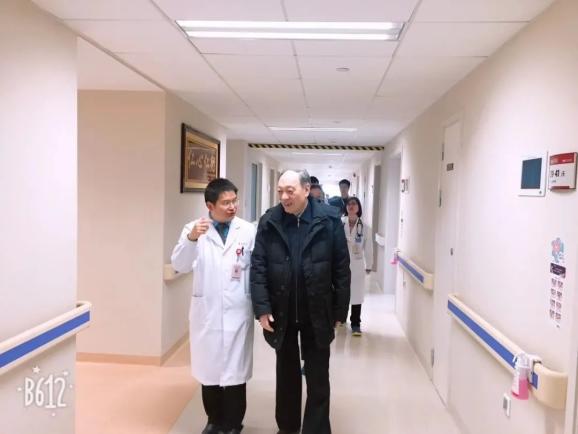

在陳明泉讀博士期間,有一段很重要的經歷,就是背call機,當醫務干事。說起那段時間,陳明泉依然感動不已。“老師隔兩周就會帶我去全院走一邊,看一看那幾個我依然無所適從的病人,“手把手”教學,厘清思路。”

從2001年至今,陳明泉已經在華山醫院感染科工作了近20年,接觸了大量的患者,每當發現一種新的診療辦法,行之有效,救回了一個垂死的病人,陳明泉的成就感就特別強。“就像反復發熱10余年的患者,胸骨穿刺后發現是慢性淋巴細胞白血病;反反復復發燒7年的病人,淋巴結腫大,血液檢查后確診為多發性骨髓瘤。”

陳明泉說,發熱待查的診療,每個醫生都有自己的風格,但到最后都會歸結到診斷與非診斷。“我更多傾向于從有癥狀、有病史演變到一種所謂內在的疾病模式。每個感染故事應該存在于什么樣的疾病模式下?是炎癥,是腫瘤還是其他的感染?病因是單一,還是多重的?從病理生理的模式上思考,會得出一個相對準確的診斷。”

當然,陳明泉也遇到過無論如何也檢查不出原因的病癥,很是棘手。

“按照我們現在檢查的能級,宏觀層面可以檢測全身代謝,微觀層面可以從分子克隆角度進行檢測,幾乎可以說是全方位、廣覆蓋、廣深度的檢測,但還是查不到。”

對于這樣的患者,陳明泉曾經沮喪,但現在不會了。“因為我發現,自己并不是無所不能,并且我也知道,有的疾病它不可診斷。”

2019年,陳明泉赴任急診科。

“華山醫院的專科特質很強。在急診,60~70%內科病人都跟感染有關系。對此,感染科一直希望把病人的診治關口前移,這樣一來,急診可以更專注于急性的發熱的傳染病,而病房更加集中于疑難的、危重傳染病。”

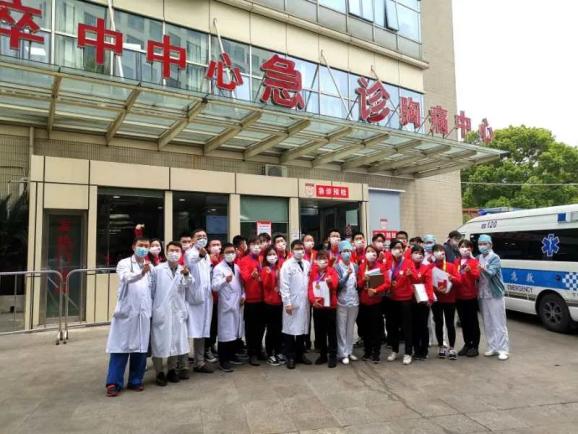

赴任才半年,陳明泉就撞上了考驗,新冠病毒席卷而來。他的同事,感染科主任張文宏教授,擔任上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長,而他坐鎮院中,主持新冠病毒急診防控的相關部署。“我在非洲參加過埃博拉病毒的抗疫,所以就防疫整體的模塊和相應的配合措施,是有一些體會的。”

陳明泉說,事實上,在12月初他就行動了,這全是出于一名感染科醫生的敏感度。

“當時其實是為了防控當季大型流感。一場熊熊大火往往從冒煙開始,一般大型傳染病的預防,需要提前2~3個潛伏期,應該有一個半月時間。那時候正值春運,流動性是沒有限制的,上海永遠是非常重要的中轉站。”

他專門派了一支隊伍,把所有的發熱病人都統一進行登記、篩查。“我要看每年流感的數據統計,看看流感的發生率到底怎么樣,打不打疫苗是否不同,到底是哪一類人群容易發生。”

陳明泉當時發現,甲流和乙流的患者增多,開始要求科室醫生做好個人防護。“接診的患者越來越多,每天送來發燒的患者就有160多個,整個科室壓力很大,只能做好仔細的分流和自我防護,可以說,我們的防控從12月份就已經開始了,遇到一個月后的新冠,算是歪打正著,順勢而為。”

從感染科醫生的角度來看,陳明泉認為,病毒感染永遠是一個譜,而不是單一的點。“預防永遠是防點,不是防譜——潛伏期是沒法防的,無癥狀感染者也沒法防,但都有傳染性。我們能防的,是有癥狀的這一類病人。所以,自我防護非常重要。在新冠開始前,我就定好了急診科二級防護:隔離衣、戴手套、戴口罩。”

但是對于新冠病毒,陳明泉認為,這是一個不普通的病毒,傳染性極強,適應能力極強,無論何種氣候、地理環境以及各種人群,它都可以很好的生存,從目前的疫情態勢看,將與人類共存會是個大概率事件。“人類跟病毒斗爭從來沒真正贏過,大都是共存的。生物的演化很重要的一個目的就是生存,病毒只有在活的細胞里才能有生存的基礎、生存的可能性,所以它不會一旦感染就很快置你于死地——那它也將失去生存的載體。從目前看,新冠病毒具備這些能力,將來的進一步防控,就看疫苗的發明了。”

我問他,作為一名感染科醫生,需要具備怎么樣的素養。

他說,謙虛、有悟性。感染科醫生首先是全科醫生。對整個醫學都要有所了解,有所理解,并且有所感悟,“對感染性疾病的把握,首先是從區分感染和非感染這一個關鍵環節開始的,區分就像是,在遠處看著房子著火了,結果走到近處一看,是兩塊紅布在飄。“

唐曄:您是感染專業醫生,華山感染科被譽為中國感染科的“夢之隊”,這次疫情期間,張文宏主任和華山感染科受到了許多人的關注,您對感染專業醫生的工作,怎么理解呢?

陳明泉:我們首先是華山醫院的醫生,“華山之路”的基石是12個字:科學精神、專業主義、學術傳統。“傳染科醫生要挑得起擔子,經得住考驗,放得下名利,耐得住寂寞,守得住清寒。”戴自英老前輩當初的這句話,是我們幾代人不變的信念。

唐曄:跟隨翁心華教授多年,有沒有讓您十分欽佩的事情?

陳明泉:非常多。老師很神,神到可以看一眼病人的狀態,就大體知道是什么病——簡單摸一下肚皮,就知道有脾梗死;摸一下淋巴結,就知道是腫瘤還是炎癥——很多高端儀器都不一定查得到,事后證實是如此準確,很少有失誤。真是火眼金睛,雙目如電。

唐曄:對您來說,有沒有印象深刻的病例?

陳明泉:有一位反復發熱10多年的病人,從4歲開始發熱,16歲找到我們,這種感覺是,患者查無可查了,這10多年他跑遍全國知名的醫院。考慮到像這么一個慢性遷延的患者,又沒有影響他生長發育,實在找不到太多導致發熱的可能性。于是,我們從素材開始歸納、分析、總結,得出一個結論——血液系統疾病的概率會更高一點。事實上,我們見過很多長年發燒的患者,到最后都會落到血液系統的慢性進展性的或者潛在性的病因上。我們發現,這位病人所有的穿刺都做過了,唯獨胸骨穿刺,靈光一現,我們做了胸骨穿刺,結論正是慢性淋巴細胞白血病。

還有一位反復發燒7年的病人,淋巴結腫大,到我手里的時候,又發生了肺炎,變成多系統狀態的疾病。我覺得,像這樣的一個疾病模式,一定會有一個介質,就是血液。最后查到,是多發性骨髓瘤。疾病確實是這樣,在發病的過程中常常不可識別,或者識別不準確,診斷有時候需要等待。

唐曄:診斷疾病有時候需要等待,這怎么理解呢?

陳明泉:對,確實有太多的疾病,還沒有到可以診斷的時間窗,因此需要耐心等待,比如發熱待查。現在,真正的發熱待查病例越來越多了,如今醫療可及性很強,培訓很到位,知識信息有同質化——在篩查包里的疾病,大多數醫生已經能夠把它認出來;而且相較于從前,生活環境有了改變,生活方式也有了轉變,因此,曾經發熱待查的疾病譜,可能已經不適用于現在了。那么,我們華山醫院的感染專家具備什么優勢呢?優勢在于,對整個發熱待查疾病譜的掌握,對相關知識的甄別鑒別,比如對少見病、罕見病的外延,要比其他同行更多、更廣。

唐曄:說說您國外學習的經歷?

陳明泉:我在到香港待過半年,更多的基礎研究,知道了如何做科研;后來在哈佛待過三個月,了解了如何去做循證醫學,如何應用各種指南解決臨床問題。

唐曄:疫情最嚴峻的時候,您有壓力嗎?

陳明泉:急診患者不配合篩查的時候,是有壓力的。壓力很大,一方面要得到病人理解,另一方面確實防不勝防。因為我們急診科只要一個醫護人員倒下,意味著整個科室要關閉。所以就時刻盯著醫護人員做好防護,不厭其煩地說,而且保證急診科的醫護人員所有的防護物資到位,那段時間常常失眠。

唐曄:在大學時候您練就的那些本事,現在還會施展一下嗎?

陳明泉:很少有這樣的機會了,大學的時候真是練就了一身本領,也瘋狂得很,翹了英語課去上對面師范大學的音樂課。還有跳霹靂舞、打橋牌、下圍棋。我的圍棋水平是業余四段。圍棋對醫道是有幫助的,培養了我的整體觀、大局觀,我不會有太多的患得患失,而且跟病人溝通談話的時候,會從宏觀上把握,然后在細微之處給到一些安撫,這樣的溝通效果會更好。

唐曄:怎樣才是一個好醫生呢?

陳明泉:第一,會看病;第二,為病人著想;第三,有適當的自我修煉。學任何東西,天賦很重要,因此,學醫的人應該有醫商——對周圍的一切充滿著好奇,靈動地運用邏輯思維,快速提煉出所需要的診斷依據,最后得出正確的診斷結論。

采訪/唐曄 編輯/吳端

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司