- +1

城見|“放管服”改革是否優化了城市營商環境

2019年10月,世界銀行發布《2020年營商環境報告》。據該報告,在全球190個經濟體中,我國內地的營商環境排名從上一年的46位上升至第31名,連續第二年躋身全球營商環境改善最大的十個經濟體之列。

“放管服”,即簡政放權、放管結合、優化服務,是新一屆中央政府2013年成立以來,中央和地方各級政府大力推行的政府改革。2019年10月,國務院頒行《優化營商環境條例》,其中明確規定:“國家持續深化簡政放權、放管結合、優化服務改革……切實降低制度性交易成本,更大激發市場活力和社會創造力。”

我們想知道的是,“放管服”改革在我國營商環境改善過程中起到了何種作用?民營企業面臨的發展環境如何?

一、營商環境是什么?

營商環境是什么?一般意義上,營商環境包括基礎設施的“硬”環境和政府服務的“軟”環境兩個方面。

城市營商環境的概念比較廣泛,既包括供水供電、物流通信、工業園區、道路交通等基礎設施層面的評價,也包括行政司法、市場秩序、市場監管等制度環境方面的衡量。從國家治理體系和治理能力現代化的角度看營商環境優化,主要體現在簡化行政審批、放寬市場準入、降低制度成本、強化監督檢查等多個方面。世界銀行的營商環境評估(Doing Business)項目即采用后者,更多是評價政府的審批許可、司法產權、政務服務等方面。

營商環境為什么重要?營商環境對市場主體活力和國家經濟發展具有舉足輕重的作用。營商環境本質上是一種制度環境,在企業層面如何表現?從正式制度與非正式制度的關系出發,政治關聯提供了一個全新的視角。

二、政治關聯與營商環境

制度的核心特征是非人格化的正式規范,因此私人化的政企聯系和政治關聯可以作為制度環境的負向表征。如果正式制度缺乏,則企業在經營開辦的過程中將更多依賴與政府官員的私人關系和人際網絡,利用各種形式的政治關聯謀取利益,并規避風險。

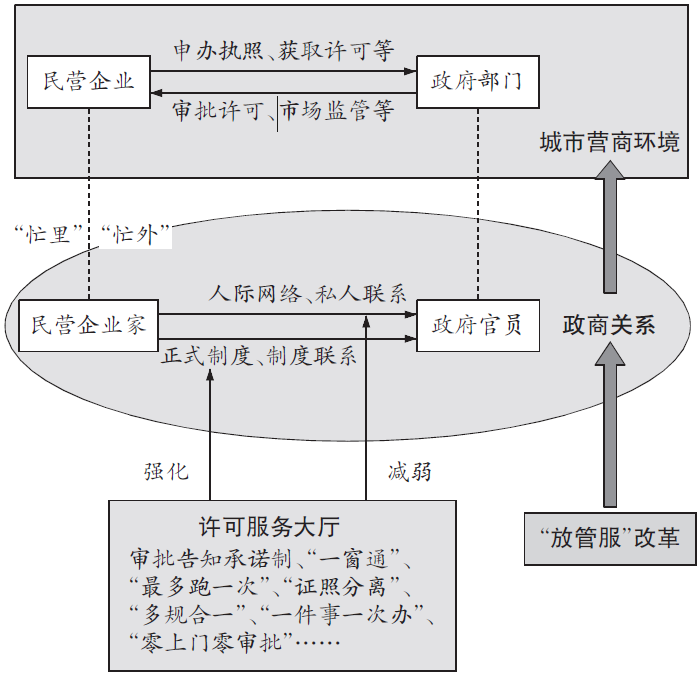

基于正式制度和非正式制度的互動聯系,我們可以從民營企業家時間配置的角度看營商制度環境的影響。時間是不可替代和不可再生的稀缺資源,我們可以將企業家用于企業自身運營管理的時間概括為“忙里”,而將企業家用于獲得審批許可、獲取證照以及應付市場監管等對外行政事務的時間概括為“忙外”。如果企業面臨的營商制度環境較好,則企業家直接用于企業生產經營的時間會更多;相反,如果所在地營商制度環境較差,則企業家得花費大量的時間進行公關接待、聯系官員和獲得許可手續等非生產性活動。

在制度不健全的情況下,政治關聯對企業成長至關重要。當企業與地方主政者的網絡聯系較為密切時,企業能更快完成審批手續,更容易獲得所需要的基礎設施支持和貸款支持。因此企業有充足的激勵花費大量時間與地方官員建立聯系。

從企業家“忙里又忙外”的時間分配角度,我們可以發現制度環境與企業行為有密切關聯。實際上,企業家熱衷于“忙外”有兩種動機:一是減少政府監管和檢查對企業正常運營的干擾,二是通過私人紐帶與政治關聯獲得一定的額外利益,即利用“關系網”尋租。這兩種動機隱含的假設是一致的,即地方的營商制度環境不夠規范,企業可以也有必要通過政治關聯獲得利益。

在良好的營商環境下,企業獲得各類許可和證照以及市場監管都有章可循,政府官員依規辦事,尋租空間十分有限。在這種情況下,企業管理人員會將更多時間用于企業經營;相反,如果營商環境較差,政府在證照辦理、市場監管和企業運行監督等方面則會表現得較為隨意,容易對企業的生產運營造成障礙。

為盡可能減少經營障礙,為企業運行爭取良好的環境,企業主有較強的激勵與官員建立政治關聯,以期獲得更多的傾斜性政策支持。

三、“放管服”改革與城市營商環境

利用中國私營企業調查(CPES)2014年數據、世界銀行在我國內地二十余個城市進行的企業調查所得數據,以及學者從內地三百多個地級市行政審批中心獲得的數據,本研究發現,“放管服”改革有效優化了城市營商環境,這主要表現在,民營企業可以更方便快捷地獲取審批許可,民營企業家對發展環境的評價越來越正面。

作為“放管服”改革的重要內容,行政審批制度改革對企業初創時期,比如在獲得經營許可、申請營業執照、登記財產等環節的正面影響十分顯著。通過全面深化“放管服”改革,政府大力優化了行政審批服務,簡化了相關程序,從而釋放了大量政策紅利。世界銀行的《2020年營商環境報告》指出,中國政府通過“放管服”改革在營商環境建設方面取得了明顯成效。具體而言,開辦企業的時間平均只要4天,在全球排名第31位;辦理建筑許可的時間從2006年的35天減少到12天。需要指出的是,該報告僅采集了北京和上海兩個一線城市的數據,以之代表中國。但實際上,在中西部地區,開辦企業和獲取執照等事項的便利性仍有較大提升空間,“放管服”改革任重而道遠。

“放管服”改革有效減少了審批許可事項,減少了政府對企業的干預和影響,為市場主體營造了相對寬松自由的環境。行政審批制度改革從單純撤銷和減少審批項目,逐漸向撤減審批項目與簡政放權并舉。集成式的行政審批中心是“放管服”改革的典型表現,諸多具有啟發性的做法和經驗得以在這里落地實施,如審批告知承諾制、“最多跑一次”、“證照分離”、“多規合一”、“一件事一次辦”等。(參見圖1)

行政審批中心的建設和運行不僅是簡單將行政審批事項集中,更重要的功能是以行政審批中心為載體,強化政企聯系的制度化方式,減少對人際網絡等非正式制度的依賴。

營商環境建設在國有企業和民營企業中體現出不同的影響。具體而言,營商環境建設的成效對民營企業的正面作用更加明顯。

世界銀行企業調查數據中有148家國有企業樣本,這些國有企業成立的平均時長是15年,2011年平均的營業收入為94萬元,平均雇傭員工1244人,企業國有資產占比平均為76%,固定資產占比平均為73%。這些國有企業與民營企業在雇傭員工、資本結構等公司要素方面確實存在顯著差異。目前我國的“放管服”改革以及行政審批制度的優化,對民營企經營環境帶來了顯著的提升,但對國有企業的影響比較有限。

造成這一差異的可能原因是什么?我們認為,從制度環境和政商關系的視角可以得到解釋。國有企業的實際控制人主要是為國務院國資委、地方國資委和地方人民政府,其高層管理人員大多是政府直接委派,與地方政府存在千絲萬縷的聯系,部分管理人員甚至直接來自政府部門。從審批許可的角度看,國有企業在獲得執照等環節存在天然的優勢。

與此相反,民營企業在獲得經營許可和市場準入等方面,面臨著諸多約束。政府對民營企業的監管與檢查也會造成一定的困擾和影響。為獲得更有利的外部環境,民營企業相較于國有企業,會更加注重政治關聯的建設。行政審批制度改革則提供了更多制度化的政企聯系方式,減弱了民營企業對政治關聯的依賴,使得民營企業家能將更多的工作時間投入企業的生產運營當中。

四、從政企互動角度看“放管服”改革與營商環境建設

企業和政府的聯系和互動,是經濟活動中不可或缺的一個環節。

從企業經營的角度看,企業注冊公司、獲取營業執照、辦理納稅登記、申請許可等事項,都離不開政府的服務。從政府的角度看,對企業進行監管、打擊違反市場秩序的行為等,是公共部門宏觀調控和微觀管理的題中之意。

本研究發現,“放管服”改革促進了新型政商關系的形成,進而優化了營商環境。

政企聯系與政企互動有多類型和方式,一種是制度化的政企聯系,另一種是以“人際網”和“關系網”為特征的私人化互動。政商關系反映了營商環境的關鍵內涵。各地集成式行政審批中心的成立不僅僅是物理實體空間的變化,更重要的是許可審批事務整合程度的提高。審批事務整合減少了企業對政治關聯的依賴,令企業家得以將更多的時間用于企業的經營管理,而不是苦心經營與政府官員的私人關系。

與企業經營相關的政府各職能部門集中在行政審批中心這樣的場地辦公,極大減少了市場主體在不同部門之間的消耗輾轉。行政審批中心進駐的事項越多,說明行政程序方面的集成化水平越高,越能有效減少企業在行政程序上的時間消耗,降低機會成本。

另一方面,規范化、制度化的審批許可程序,能有效的減少政府官員的尋租空間。從企業的角度看,制度化的政企互動方式的增多,也直接減弱了其尋租的動機。因此,審批中心集成化的事務辦理,能夠有效優化城市政商關系,進而提升城市營商環境。

2020年5月11日,《中共中央國務院關于新時代加快完善社會主義市場經濟體制的意見》發布。《意見》明確要求:“以一流營商環境建設為牽引,持續優化政府服務……完善構建親清政商關系的政策體系,建立規范化機制化政企溝通渠道。”“放管服”改革與營商環境建設過程中,政企聯系的制度化是一項關鍵舉措。

五、“放管服”改革如何在疫情背景下逆勢前行

本研究認為,要進一步深化“放管服”改革,優化城市營商環境,需要抓住行政審批中心建設這個政策工具,重點做好以下三個方面的內容。

第一,提高行政審批中心的集成化程度,進一步推進簡政放權。應當推進許可事項的減少和集中辦理,努力做到“許可事項進駐中心是原則,不進駐是例外”。將許可事項集中在統一的服務大廳,能夠有效減少企業辦理事項的時間。政務事項的規范化、制度化處理,能夠減少行政事務對民營企業的干擾,讓民營企業專心經營,這也是優化營商環境的最終目的。

第二,“放管服”改革要重點關注民營企業。和國有企業相比,民營企業在審批許可等公權力事務中往往處于劣勢地位。行政審批中心提供的集成化、規范化服務,能極大減少民營企業多頭跑動的時間。今后應著力優化針對民營企業的政務服務,營造良好的發展環境。

第三,注重政商關系的建設。一方面,要推進審批許可事務的制度化和規范化,減少民營企業對政治關聯的依賴,構建“清白”的政商聯系。另一方面,各級政府應該靠前服務,著力解決民營企業發展過程中遭遇體制性問題,營造“親近”的政商關系。

需要特別指出的是,在當下對新冠肺炎疫情實施常態化防控的背景下,企業的復工復產面臨一些復雜的審批,由此顯著加劇了企業的負擔,在前期“放管服”改革過程中取消的一些審批事項有“死灰復燃”的可能性。因此,經濟生活逐步回歸常態后,一方面要壓實防控疫情責任,另一方面則要高度重視因防控疫情而給企業造成的額外負擔。

總之,營商環境建設的成果來之不易,在疫情常態化防控的形勢下,“放管服”改革需在泥濘中前行。

(本文原題“審批制度改革優化了城市營商環境嗎?——基于民營企業家“忙里又忙外”的實證分析”,原載《公共管理學報》2020年第1期。經授權重發,并由作者進行大量刪改,具體技術細節請參看原文。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司