- +1

走出孤島|我們的“云劇場”生活

疫情嚴重的時候,藝術不能治病救人、輸出救援物資,究竟能做什么?

劇場是在一個特定場域中約定的聚會,當我們不能相見的時候,能通過劇場的方式找到凝聚力嗎?

除了微信視頻隨時可以吐槽瑣碎困頓的日常,我們是否能憑借想象的力量把自己帶出自怨自艾和無力感的泥沼,跳出狹小的視野反觀自己,同時關照現實中發生的一切呢?

“云劇場”的發起

從今年2月13日開始,“那什么實驗創作小組(SO WHAT ORIGINAL)”發起的“云劇場”項目正是在這些問題的糾纏中嘗試的行動可能性,初衷并非為了做出作品,更是一種希望掙脫困境的努力。

2月初,我和陳陳呈以個人身份加入了“大魚營造”在疫情期發起的“CAN-社區防疫互助網絡”,希望找到適合自己參與的項目,直到我們自主發起了“云劇場”項目。“大魚營造”好幾位成員參與了“云劇場”,我們的關系像互相支持的朋友。因為我們的愿望都是為了在疫情期做出行動,打破“孤島”狀態,而且我們的工作方式都是去中心化的,希望開放給參與者更多的自主空間。

“云劇場”里的生活場所與記憶路徑

疫情期間,云劇場一共進行了三季,第一、第二季從開始籌備到演出都是14天,和人們在家隔離的周期一樣長。“云劇場”對參與人員有無劇場經驗不設限,但對創作過程的周期設了時間限制,而且必須直播,力求保留劇場的即時感和面對觀眾時的張力。作為發起者、組織者和指導者,我和陳陳呈必須投入很多時間和精力。

第一季“___等待___”的參與者主要來自 “CAN-社區防疫互助網絡”。醫護專業的橘子是參與者之一,在這個羞澀的江西姑娘身邊,有超負荷工作的醫生媽媽,還有把學生保護在身后自己沖上一線的老師們。出于自己沒上一線的內疚,以及對親人的擔憂和焦慮,她原想做的呈現是“擁抱”。參與中途,橘子因為不但要照顧媽媽,還要替媽媽給村民送藥,只能無奈地退出了。

在第一季最后,所有參與者一起呈現了橘子希望表達的“隔空擁抱”:擁抱身邊的愛人,擁抱自己的孩子,擁抱家里的寵物,更多的人想象著和屏幕對面的親人朋友緊緊擁抱……也就是在這一刻,我覺得多年的劇場工作得到了肯定:大家因為“云劇場”感受到了彼此的連接。我也完成了一次自我的救贖。

云劇場第一季截圖 那什么實驗創作小組 圖

第二季,參與者們討論著這次疫情的起源,關于自然界對人類的警示;整個疫情期間和家人、朋友之間各種不同以往的相處形式;談到自己因為不能和去世的奶奶好好告別而無法安頓的心情;談到志愿者車隊送別李醫生時由“告別”產生的強大凝聚力;談到疫情之下突顯的隔離與隔閡;談到長期獨自面對自己內心的感觸……這些訴說都包含著各種關系——由不同的對象建構而成的、發散出各種溫度的連接。于是,“連接”就成為了第二季“云劇場”的主題。

這一季的呈現依然以單人作品(solo)的形式為主,觀眾印象最深的是狗牙表演的《揉面》。她在反饋中說:在參與過程中,自己慢慢地和內心那種“觸不到、摸不著隱隱作痛的別扭感覺”和解了,似乎可以理解奶奶已經離開的事實。“這不是一個單純表達某種情緒的線上劇場,而是我自己借此走完一段心理歷程的路徑和場所。”

狗牙為第二季云劇場創作的海報

3月底,疫情好轉。我們覺得也許“云劇場”已經完成了自己的使命。在各個大群征詢意見時,大家卻希望它繼續下去,并且提出,特別希望聽見并看見來自武漢的朋友。于是有了第三季《武漢拼圖》。

我們設計了讓參與者形成更加緊密的交流與互動的共創環節:辯論、利用石墨文檔協作等。我感覺文本的形式將會更貼合這一季的表達,由此開始了一次新的嘗試。第三季的演出時間被我們設置在武漢解封(4月8日)的當天晚上,這樣決定了之后,演出準備的時間縮短到了只有12天。在這12天里,工作坊幾乎都從每晚的9點持續到12點多,在石墨文檔上也能每天都看見大家寫的疫情期生活日常、思考以及成員之間的留言與探討。在講述、記錄和對信息、語言的質疑中,大家展開了從口罩、蔬菜保障,到關于倫理、哲學問題的一步步追問。

在我一遍遍梳理素材和線索時,這兩個層面的問題仿佛進行著意味深長的對話,由此產生了《武漢拼圖》的第一章“問題的對話”。所有這些來自參與者自身生活經驗的語言,促使大家一起思考,我們是否能夠理解別人的感受,在困境中如何行動,并展開對于未來的想象。

在構作劇本的過程中,每個人的生活片段互相穿插、互為應對。這些生活的語言交響出層疊的樂曲。我兩次用到里爾克的詩《嚴重的時刻》,一次作為日常生活的底色,另一次則像歌隊那樣訴說著人類的困惑與困境。從中跳脫出一一對應的日常對話,從不同的角度編織出生活的肌理,既貼近生活的骨肉,又搭建出提供想象的空間。

正因為真實地經歷了劇場工作的細節,“云劇場”每期的參與者都必須面對各種始料未及的狀況:有因為深陷創作瓶頸而困惑不安的訴說,也有因為各種原因或不打招呼就在經歷第一次“群毆”(意指個人作品呈現后大家進行交流并提出建議)后違背當初“參與就不退出”的諾言而消失的人;有自由的靈魂不得不面對納入集體工作流程而產生的挑戰,也有由于各自工作習慣的不同產生的沖突;有終于發現劇場是“想太多無益只有行動才能帶來靈感”的歡欣雀躍,也有直播中不可預知的掉線或失誤,還有看到現場展現出一次比一次更豐富的表演細節的驚喜……

我們覺得“云劇場”的進行過程比最后的直播演出重要得多。每一次討論和排練,我們都會強調讓大家打開攝像頭,盡最大可能避免陌生感和由于看不到動作、表情而帶來的誤讀。我們迫切地需要看見彼此生動的面孔,也讓人更加渴望真實的連接。更深入的探討很可能正存在于對彼此的具體狀況進一步的了解和理解之中。我相信劇場的意義正在于為彼此的連接和突破現實提供更多的可能性。這也是我們在疫情期間嘗試“云戲劇”的內在動力。

正因為所有參與者共同經歷的這一切,有人覺得自己在他人面前變得自信了,有人說感覺得到了療愈,有人開始相信人與人之間的交流和理解,有人確認了困境中行動的力量,有人希望之后更多地了解劇場,進而盼望著要開始自己的藝術創作……我們每次看見這些反饋,都覺得特別欣慰。劇場給不同的人帶去的是不同的感受或收獲,“云劇場”和參與者們在彼此尋找,進而共同完成了一個心愿。

以行動面對困境并嘗試劇場的可能性

這次疫情發生以來,藝術家們各自都面臨著不同的生存和創作的困境。我覺得在這樣的特殊時期,有沒有藝術家意識已經不重要了,重要的是具備公民意識。可以突破圈子意識,更接地氣地走出去,尋找行動的力量,遇見互相支持、互相激勵的朋友們。

我和陳陳呈之前的實踐主要是偏重肢體的小劇場,如果不是因為這次疫情,也不會和線上劇場發生關系。如果要討論線上劇場和實體劇場的關系,首先需要討論線上劇場是否真正“在線”:線上劇場的呈現形式是否嘗試、利用了網絡技術所提供的可能性,以及內容是否更具備當下性,而不是生硬挪用,只有這樣,才能進一步嘗試線上劇場的新形式。

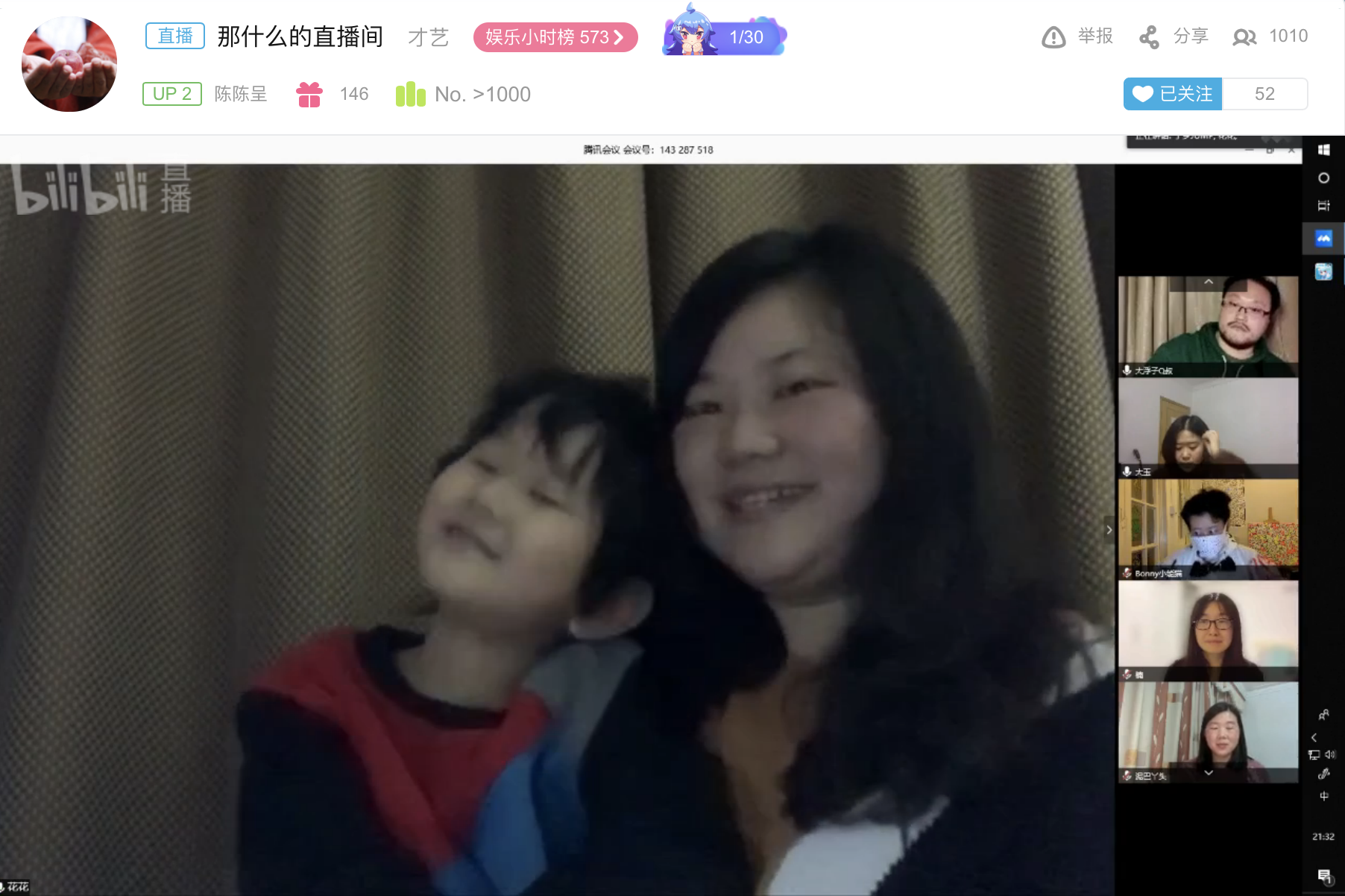

親子上陣的參與者小寶和花花。 那什么實驗創作小組 圖

首先,我們希望盡可能地保留小劇場的當下性,包括前文提到的強調直播,還原表演者和想象中“現場”(在線)觀眾之間的張力,甚至保留呈現效果的不完美;創作內容來自參與者自己的生活經驗、感受和思考,保留每個人自身的質感,甚至利用自己現有的技能找到表達的自信。在表現形式上摒棄陳舊的話劇腔和春晚小品感。

“云劇場”的實驗過程借助了騰訊會議app,網絡技術的確是一把雙刃劍:既打破了物理空間的界限,使得來自全國各地參與者們能夠在隔離期聚在一起,同時也削減了很多交談中必不可少的信息:比如身體的在場感、細微的面部表情等,更帶來了如何處理空間感和身體性的困惑和難題。

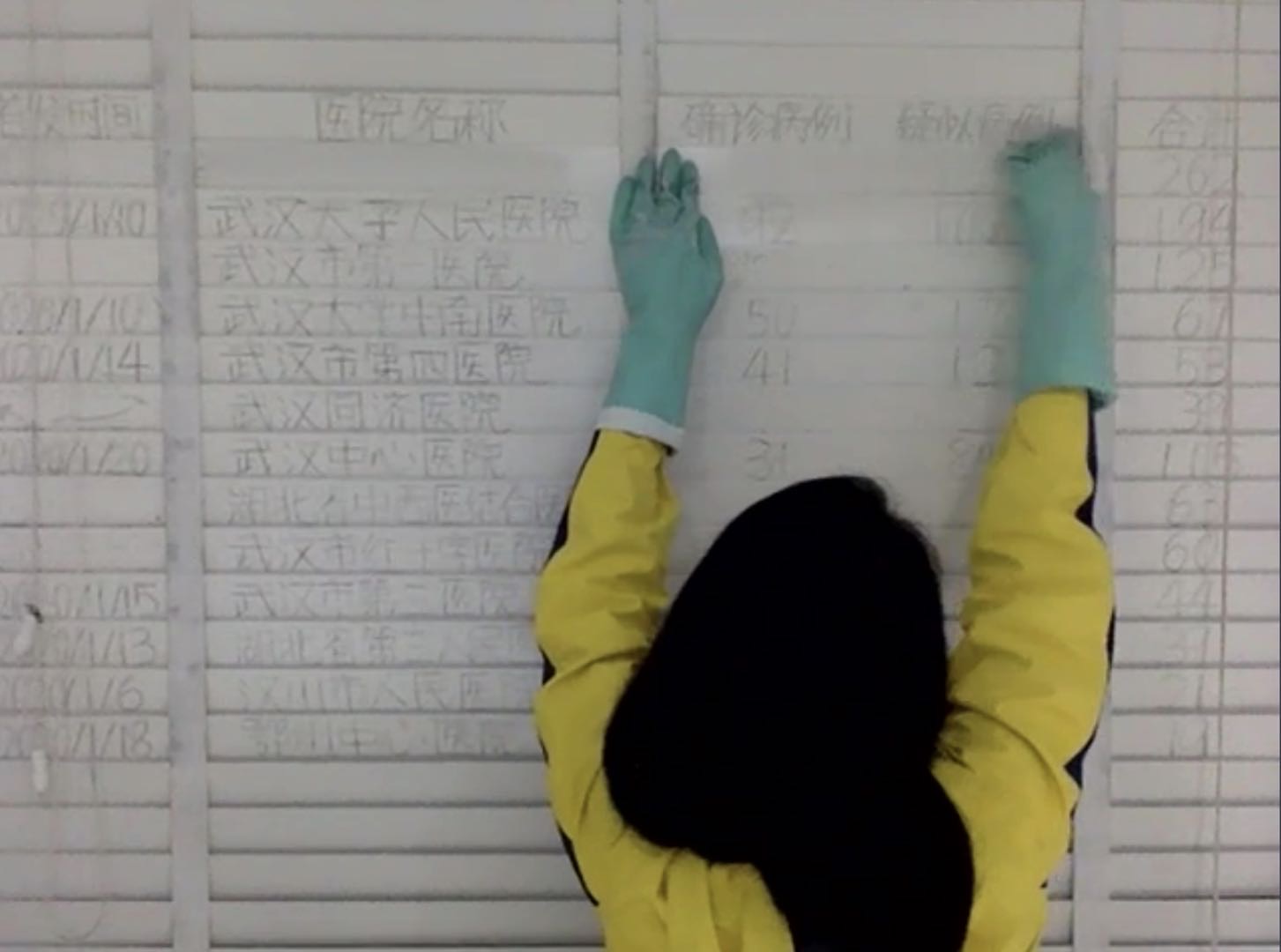

為線上會議設計的會議app,會自動識別人聲,過濾掉音樂等其它聲音,這使得要在劇場中嵌入背景聲障礙重重。顯示屏上“格子間”般的二維平面壓縮了空間感,讓我們想到九宮格的排布形式。例如:把邢星在擦除百葉窗上醫護感染人數和康康以杯中水被染色象征病毒的擴散并列,從而形成具象與抽象的互文關系,提供不同的解讀空間。而這些框定了活動范圍的“格子間”,又似乎成為了疫情隔離時期,在物理和心理方面的形象映射。

當我們在為缺失的身體性糾結不已的時候,恰恰是沒有考慮身體性的參與者何嘉以建筑師的視角強調了鏡頭中的空間感,恰恰是沒有考慮身體性的表演者,讓很多觀眾從中感受到了身體性。也正因為線上環境失去的劇場空間感和固定鏡頭的限制,我和陳陳呈不約而同地在自己的單人表演中采用了小型偶和紙動畫的表現形式。還有舞者阿言對抽象化光影的嘗試、設計師CK對鏡頭與光的運用等,都為線上劇場表現的可能性帶來了不同的啟發。

除了形式上的嘗試,“云劇場”還指向觀看的關系,從而更新了在劇場中由觀看行為而產生的權力關系。當跳出導演身份作為觀眾觀看《武漢拼圖》的時候,我發現了視頻內外觀看行為的循環,同時作為演員和觀眾的身份,觀看與被看,以及存在于假想中的注視與被看,構成了存在于四個維度上的閉合式目光循環。交流也在這四個維度上產生或被塑造著。

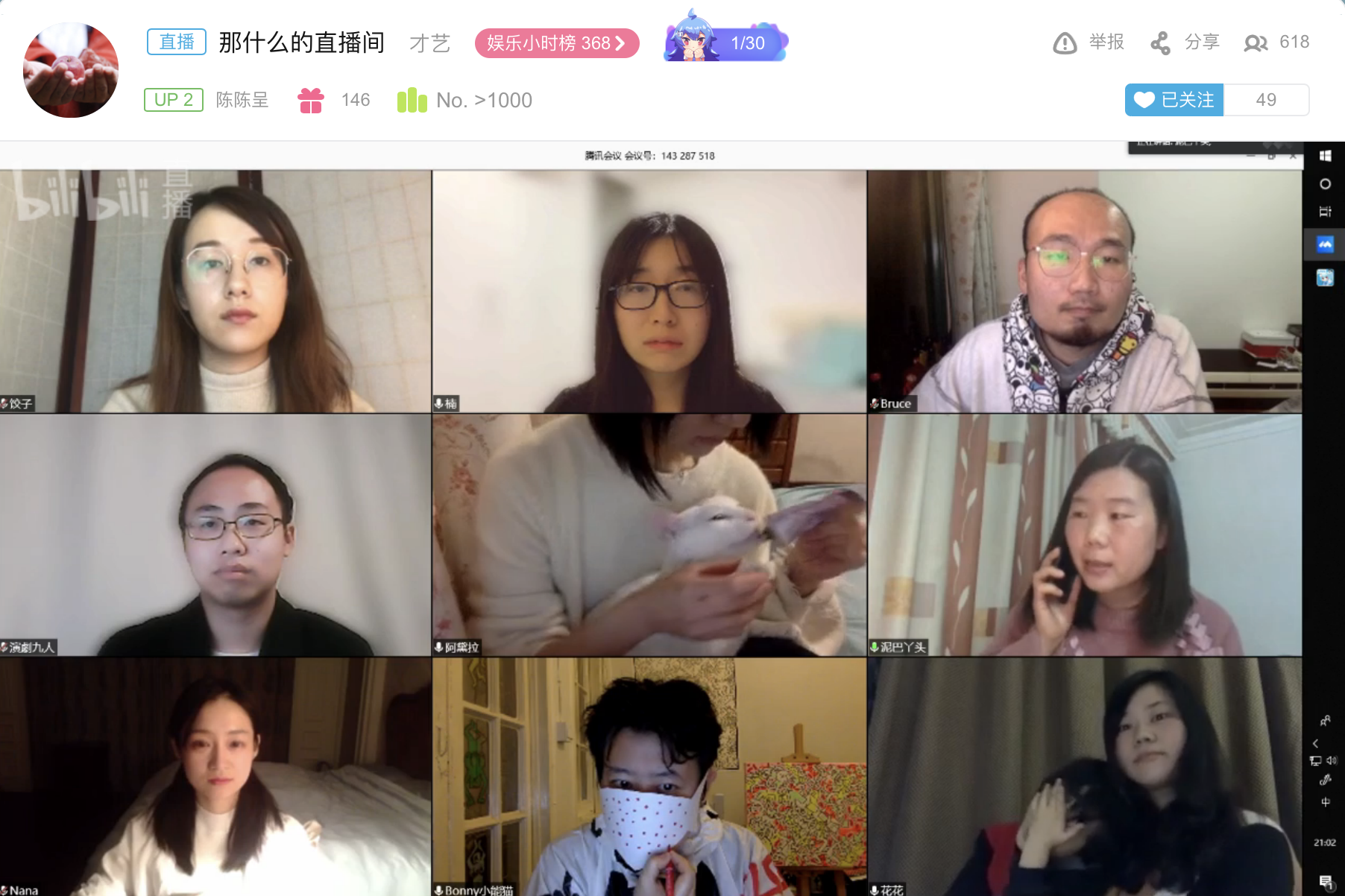

視頻內外的觀看行為的循環 那什么實驗創作小組 圖

在劇場中看戲時,中途離場或多或少有種自己的行為冒犯了別人或者劇場莊重感的尷尬。線上劇場的觀看處于多變的空間中:家里、地鐵上、空曠的公園,甚至人聲嘈雜的商城。沒有任何人要求觀眾聚精會神,他們隨時可以離開屏幕或者按鍵退出觀看,這時觀眾更像導演,而導演則鞭長莫及。坐在屏幕前的觀眾獲得的是一個全能的監視器視角,他們能夠看見的所有細微活動,屏幕中所有人的表情、目光等。當九宮格中所有的表演者都看向其它表演者或是想象中的觀眾時,我又真真切切地感受到了這股注視的力量。

線上劇場和實體劇場面臨著很多不盡相同的問題,但有些本質上的問題卻是相同的。譬如:獨立團隊或個人同樣沒有足夠的資金支持,也缺少更多的傳播途徑。至于線上劇場目前原創性作品的稀少甚至比實體劇場嚴重得多。我覺得線上劇場無法替代實體空間的劇場,尤其是小劇場,但確實為劇場實驗打開了一扇新的門,通向的是無數條充滿未知的“可能性”之路,而不僅僅是一幅“流媒體將戲劇縮減為一種信息意義上的價值”(導演克里斯托弗.盧平Christopher R?ping語)的乏味圖景。

云劇場的bilibili直播間 那什么實驗創作小組 圖

(作者庾凱系劇場工作者、自由撰稿人。“走出孤島”系列關注城市生活中人與人之間的社會和心理距離,不定期更新。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司