- +1

城市細節|5·20公交駕駛員關愛日:一車之長,多少煩憂

2020年5月20日,許多城市舉行“公交駕駛員關愛日”活動。1983年,香港九巴全面實施無人售票,為突出屬下巴士駕駛員的責任,將其職位改稱“車長”,英文從driver變成captain,意為“一車之長”。此后,香港的專營巴士甚至鐵路,均廣泛使用“車長”一詞。內地也有不少城市的公交公司將駕駛員稱為車長,不只是與九巴有股權關系的企業。

線路長未必可怕,時間長才是敵人

近年公共汽車線路過長的許多缺點常被提及。包括,車長必須長時間連續工作,駕駛中易感疲勞,繼而影響安全。其實,線路紙面里程長未必可怕,紙面里程不長的線路,卻可能需要連續長時間駕駛。

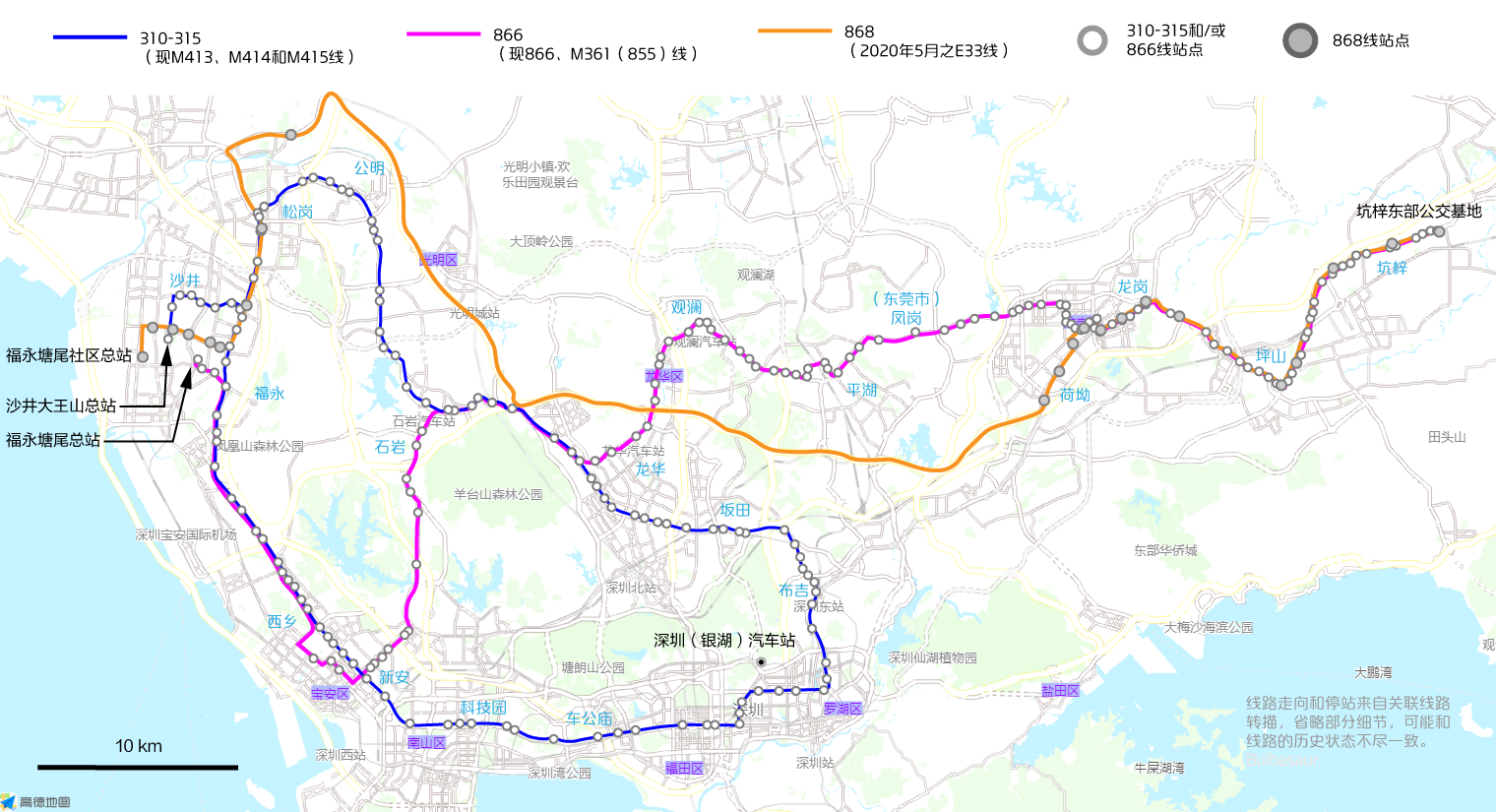

深圳曾有一些線路,連通東北角的坑梓和西部的福永。這些“坑福線”的單邊里程普遍接近甚至超過100公里,串聯多個外圍城區。其中的866路,在對半截短之前,筆者曾乘坐大半程,并在屁股已幾無知覺時獲得乘務員大姐圍觀。她說,該線路單邊行車需5至6小時,每天5點到17點間兩邊總站對開發車,司乘只跑一圈,半夜1點,末班車還在路上。后來,868線取道高速公路,在晚高峰,101公里全程計時3小時12分,用時比一些市中心到郊區的線路還少,滿載后要停七八站才上高速,此時離從總站開出已超過1小時。

超級長線的出現,有其時代背景。私營公共交通自由競爭時期,深圳熱門走廊往往“爭崩頭”——“坑福線”經過沙井、石巖、平湖、坪山等制造業集中而客源分散的片區,長途乘客多是帶著鋪蓋在工業區間遷徙的打工者,對時間不敏感且傾向直達;大站快車則意味著將片區內部短途客流拱手讓人;加之當時票價較高,多條“大流水”線路都想分杯羹。

這也是許多地方合并企業、采取特許經營體制的原因。同一個專營權內,須“肥瘦搭配”,不同線路互補,互相喂給客流,追求線網整體效益。868路取道高速,舍棄中部地區,專注服務最東部和最西部之間的乘客。也即,縮短線路不一定要空間上截短,通過抄捷徑“改快”,還能顯著縮短長途乘客的用時。

科學的公共汽車線路設計,不應只量里程。乘客希望行車時間短并直達,車長要求連續駕駛時間短。雙方利益有契合之處。這需要合適的客流匹配和運營組織;即便拆分線路,也有比直接在中間“剪一刀”更好的辦法。沒有場站配合的拆分和截短線路,很可能是悲劇性的。

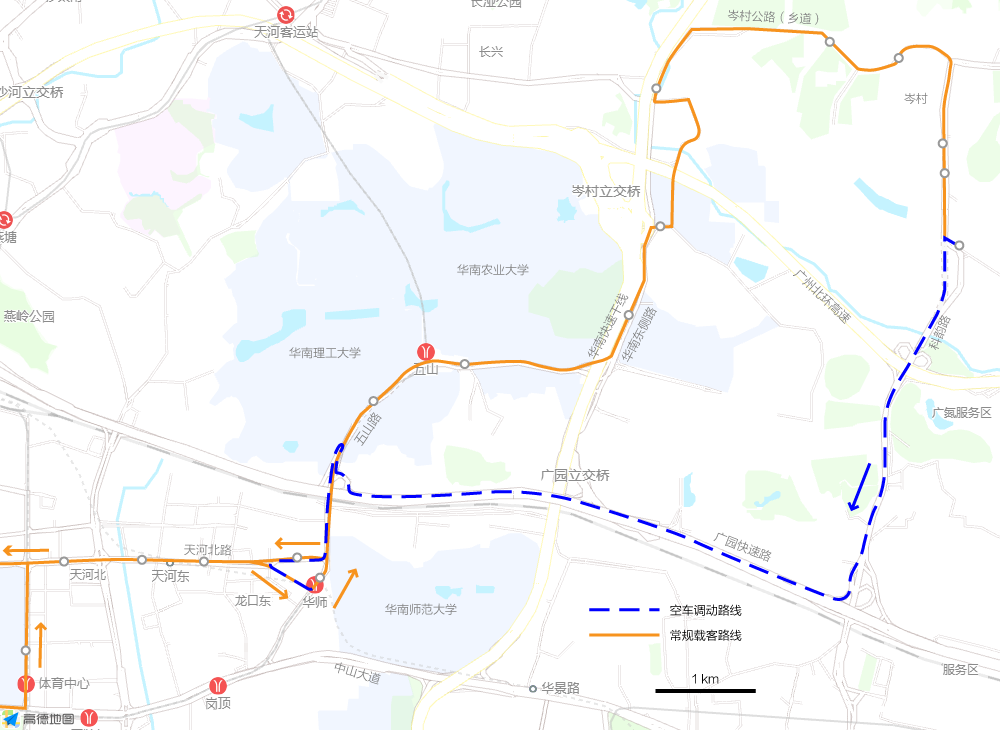

有時線路本身不長,車長卻受制于限速政策,在暢通路上慢慢“搖”。去年底,廣州南沙某段快速路上,筆者在行駛速度只有約35公里/時的車內打起瞌睡。到終點后,只休息了幾分鐘,車長便發車回程。很難想象,車長在這種單調工作環境中如何保持精神。該線16人的編制只剩12人,工作量增加到每日4圈,而去程單邊花去近90分鐘。對低限速增加駕駛時間和導致疲勞,車長不知無奈還是豁達:“咁(這)又有乜(什么)辦法?”

道路已按線形等因素設定了限速,行車速度過慢,可能意味發車間隔拉大,幾乎等于跟乘客說“有本事你開車”。對路段限速60公里/時以上的主干道交叉口,設置30甚至15公里/時的通過限速并不鮮見。據筆者獲得的一份外地公交企業文件,相應內部處分罰款可達2000元;筆者接觸的本地車長談及此事時,普遍好奇自己所在企業的罰款去向。

盡管交通安全法規規定,綠燈過交叉口須減速(合理性有爭議,一些國家不提倡),但車長應盯速度表還是瞭望路況,值得商榷,遑論有被追尾風險。當下應用GPS,單邊最低限時顯得過時,對不確定性大的長線更是如此——前文的855路,最后在限時前抵達總站。公交企業發文稱,站站停三秒,是為安全考慮。但猜不到有乘客下車和頻繁啟停,本身即蘊藏風險,從和乘客溝通的角度,下車鈴對車長十分有用。機械限速“掐住源頭”,固然監察成本低,卻沒有針對具體危險駕駛行為,如壓制搶道等。

時而流浪,常常遷徙

場站對公共汽車和車長而言,是歇腳和組織運營的基地。一些地方嚴重缺乏合適的場站,令車長不得不承受非常大的壓力。

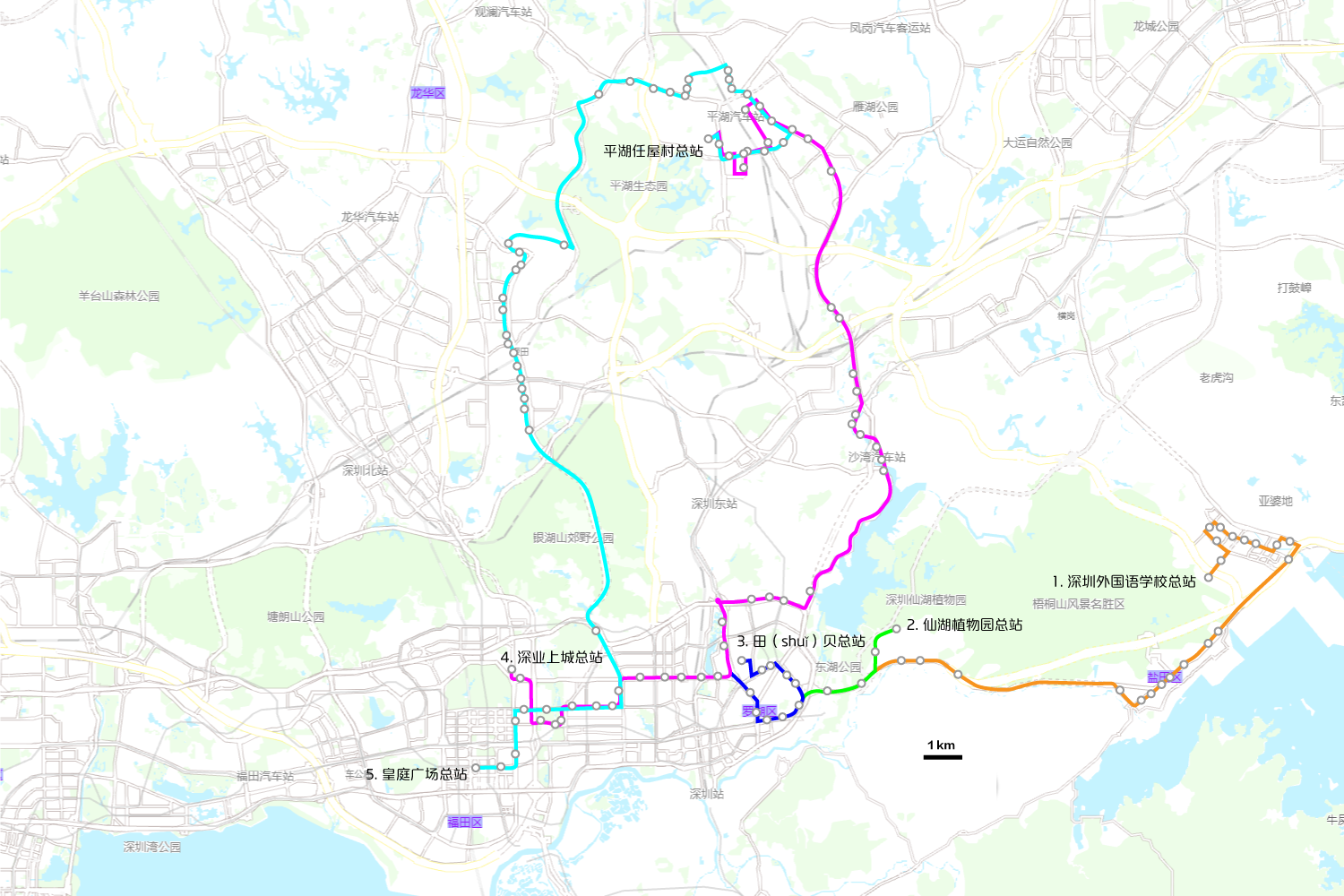

在深圳,從鹽田截短到仙湖,從仙湖截短到田貝,從田貝延長到冬瓜嶺,再從冬瓜嶺延長到福田中心區……這是363路最近兩三年頻繁搬家的過程,最后還把線搬沒了。該線路多位車長透露,在仙湖和田貝,因和其他線路不屬同一分公司,沒有相應駐站后勤支持,也沒有足夠的休息時間。線路不斷遷改和首班車太晚,令客流下降,車長單班的工時長,工作嚴重缺乏成就感。

場站問題的最極端體現,是深圳的都市傳說310-315環線。兩條兩端總站一致中間迥異的線路,市區一端銀湖總站被收回后,被直接拼接成120公里的超長線。該線路于2013年一分為三。

有時場站只在紙面上。深圳龍崗某地的配建場站被充電站鳩占鵲巢,公共汽車線路只能單邊調度,在站外路邊約定俗成的位置上下客。筆者問,為何不進場,車長答曰,里面小汽車太多,如果磕碰剮蹭,就揭示了另一個問題:“擋風玻璃的話,要賠兩千,打工的有幾個兩千塊?”

最難的頭等大事

車長經常不知何時能吃飯。幾年前,廣州的車長人手一個飯盒保溫袋。一次,筆者傍晚在廣州某總站付費上車后,車長上車告知,要抄近路空放去地鐵站,得知筆者順路,這臺大巴就成了本人坐過的最大“專車”。車長透露,是因晚高峰路況耽誤,要不是靈活調度安排,讓他去疏導地鐵接駁客流,抄近路空放節省下可觀時間,“哪有時間吃飯啊”。

深圳地方財政提供了公交駕駛員伙食補貼,餐標足以在中低端快餐店消費,發放至總站食堂。有車長評論,總站食堂雖免費,但伙食質量和營業時間都不令人滿意,也不接受休息日自費就餐,食堂員工數量多得令人懷疑。有的車長或許更愿將其折換為現金的“社會化”后勤,在工余生活中有更多選擇。

香港九巴曾在九龍新界數十個總站設有“茶水站”,大部分已結業;比較偏僻的荔枝角車廠,食堂早上4時到下午2時營業[《 全新飯堂健身室 體貼員工需要》. 今日九巴. 2016年, 257(7、8月)]。新加坡則由行業工會組織,在車廠和樞紐站經營食堂。兩地的車長交接班,集中在車廠和樞紐站,在這些地方提供餐食有更好的規模效益,也保留了自行帶飯等自主解決餐食的選項。

不順手和幫倒忙的設備

工欲善其事必先利其器,但很多“先進”設備卻拖了車長后腿。例如某款全國遍地開花的二級踏步車型,客室和駕駛室地板同高,前風擋玻璃面積極小,外加H點(坐姿)過低可能影響視野,甚至要加裝門檻,“防水瓶滾入卡住油門踏板”,但增加絆倒風險。

新能源化基本把車長從換擋里解放出來(別笑,有手動擋的混合動力和純電動客車),但純電動車的惡劣續航成了新問題。前文中的868路車輛,筆者候車時,過了發車時間還在來的路上,抵達后又在場內花了十幾分鐘,推測是必須補電;改名E33后,又不顧客流,尋求截短。

如果兩端總站沒有充電設施,情況更糟,要收車后到第三地,為充電等一個多小時,再開回總站收工。收車后充電到23時收工,早晨6點半又爬起來出車——深圳某條40分鐘間隔、晚上21時收車的冷門線路取消前,車長提供了筆者聽過最離譜的例子。而M234線為求有“家”充電,大幅延長75%至47公里。

基于GPS的自動報站和智能調度基本普及,車長不用手動操作報站機,但遇到特殊情況依然力有不逮——一些線路雙方向重復經過同一道路,報站便可能錯亂。再者,不少城市的電子線路牌仍是門面工程,不考慮文字信息可讀性,甚至拒絕顯示運行方向——乘客上車前問方向,上車后聽到錯誤報站再問一遍,車長只能分心回答“這東西技術不行”。而為應對高樓中穿梭的復雜線路,香港城巴新巴的報站系統,設計時就考慮到在GPS信號外加入行車里程作為定位依據。

負責市區線路的車長,工作中接觸得最多的設備之一,應該是車門開關——很多是擠在駕駛臺中部一堆翹板開關中間的按鈕,令人操作不自然,甚至十分別扭,車長除伸直手臂,還要頻頻彎腰。而可理解度(interpretability)也不符合SAE規范,按開關同一邊,不同廠商甚至不同批次車輛,可能是關門也可能是開門。曾在廣州見過技術改造的車輛,通過接線,令左手邊報站機的兩個小按鈕能控制車門,但車長依然認為手指難受,筆者下車后,還站在車門一邊比劃,一邊朝這邊滔滔不絕地吐槽。

1954年提出的費茨法則(Fitts’s Law)認為,對一個距離D以外寬度為W的交互目標,觸及難度為ID=log2(2D/W),所需交互時間tM與ID成正比。也就是說,要讓一個開關能快速準確觸及,就要加大尺寸、拉近距離。相應地,手伸及界面(reach zone)分為三檔,車門開關應位于移動手臂就能觸碰的第二檔區域。

靠左行車的香港和新加坡,當地巴士的車門控制面板會和駐車制動手柄(手剎)一起放在右側窗下,且每個門的開和關是分立的按鈕;英國一些車由左腳踩踏控制開門。還有只開啟寬前門前半扇的按鈕,為車長維持上車秩序提供了有效工具,也避免人多時夾傷乘客。歐洲大陸等靠右行車的地區,車門開關依然在右手側,但變成駕駛臺最下方形狀獨特的大型按鈕,往往開和關是同一個。

優秀的人體工學設計,可讓車長無需扭動身體,坐直即可應付上下客工作;此外還為錢箱、車票和調度終端預留集成安裝位置,并合理利用頭頂空間布置監視器等觸碰頻率低的設備。人多擁擠的高峰期,車門是否夾傷乘客,很大程度看車長的眼力和手速。車長能夠注意力集中、舒適高效地工作,對服務水平和乘客安全大有裨益。

最近流行的話是,現世安好是因有人在負重前行。關愛公交駕駛員,應該解決實際困難、改善工作環境。一份壓力山大又束手束腳的工作,難以吸引新鮮血液入行。而培養一個A1駕照車長花的時間,比大學生學會互聯網思維當上產品經理還要長。

(感謝香港九巴的哈曼,以及其他所有受訪車長。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司