- +1

祝淳翔︱建國初期“江南第一枝筆”的命運變遷

祝淳翔

字號

唐大郎是解放以前名氣頂響的小報文人,他生就一副水晶肚皮,毫無城府,很講義氣,初登文壇,即以風流婉妙的舊體詩創作,被認為頗具“幾庵”(畢倚虹)風格;此后又因捧紅白玉霜,人送外號“江南第一枝筆”,這一名號如影隨形,聲名遠播,幾乎成了他的代名詞。

斗轉星移,世事變遷。到了1949年,國共之爭大勢底定。當新舊交替之際,小報及小報文人的命運究竟何去何從呢?

1949年2月24日,唐大郎在《鐵報》上的“高唐散記”專欄刊有一篇文章,提到了郭沫若在港刊發文,炮轟沈從文的近聞,筆下繪聲繪影,顯得顧慮重重:

聽說北平易手之后,郭沫若隨即到平,在報紙上向沈從文開炮,罵沈的著述,“極盡幫閑能事”,又說:“沈的作品,這時代里不需要這種東西。”阿咦噲!這一副氣焰,叫人那能吃得消。

我總是說人對于人該是溫和一點的好,人家也不是大逆不道,何必要咄咄逼人的?我們在淪陷時期擔心的,一朝勝利,就怕重慶回來的那些勝利面孔,太難服侍,現在又該有這一重憂慮了。

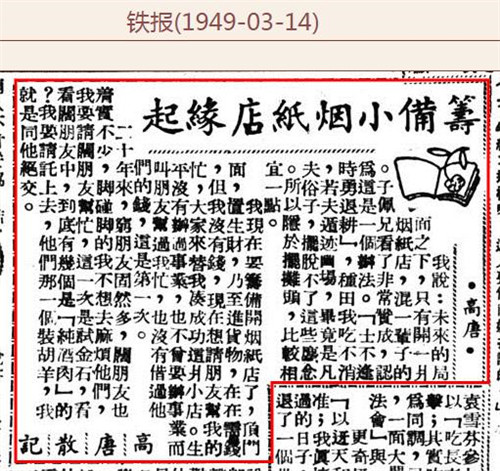

文末甚至悲觀地說,“我將來預備同我的太太開爿小煙紙店,混他媽一輩子的”,可見當時的心緒多么低落,幾乎預備改行了。而到了下個月,他還在繼續這個話題,并開始實施這個計劃了:“我現在要籌備開煙紙店了,頂門面,置生財,乃至進貨物,在在需錢,但我沒有錢,現在想請朋友幫我的忙,大家來替我湊成功這爿小店。”(《高唐散記·籌備小煙紙店緣起》,1949年3月14日《鐵報》)

這也令我聯想起舒諲說過的話:解放后,上海小報早列入精神污染之列而被“一刀切”。然而他的話并不確切。最終一切柳暗花明,唐大郎并沒有退出報壇,他運道奇好,得到了貴人襄助。

1949年7月,上海市面上出現兩份革新小報,其一就是唐大郎和他的老搭檔龔之方合辦的《亦報》,創辦于7月25日。它要比另一份7月7日由馮亦代任社長,陳蝶衣主編的小報《大報》晚了十多天。

幾年前,筆者曾在拙文《唐大郎及其伙伴們》(《書城》雜志2015年4月號)中,對于建國初期為什么還要繼續辦小報,有所論列。其中引一位名喚“方曉藍”的作者刊于《新民晚報》的文章,提及夏衍與唐大郎的電話問答,頗有意趣:

上海解放,夏衍打電話給唐,告訴他已經到滬,唐回說:“你來了,我就失業了。”夏說:“我來了,你就不會失業了。”因為已經決定,解放后上海還要辦小報。

方曉藍本名沈毓剛,是董樂山念大夏附中時的同學,也是唐大郎、龔之方1945年4月辦《光化日報》時招徠的新人。后由唐大郎介紹,入《亦報》社任編輯部主任,再后來一起并入新民晚報社。

到了2016年3月,《東方早報·上海書評》記者石偉杰登門采訪老報人吳承惠,談及解放后小報情況時,對于為什么還要辦兩家小報,作出兩條猜想:“一是用舊小報的形式教育當時的上海市民;二是維持小報從業人員的生活。”并說這期間,“夏衍同志起了很重要的作用”。誠哉斯言,這與魏紹昌轉引夏衍的說法不謀而合:“上海小報有相當數量的讀者,我們通過改造小報也就爭取并改造了小報的讀者,這是有比無好。小報辦兩張,不搞一花獨放,這樣可以促進他們相互比較,相互競爭。留用一批小報知識分子,也幫助他們及其家屬解決了生計問題。”(《夏衍同志二三事》)

再翻閱夏公的回憶錄《懶尋舊夢錄(增補本)》(三聯書店2000年版,第394頁),不難弄清楚這一方針實際來自周恩來總理。1949年5月中旬在北京,周總理向其傳達了黨中央對舊文藝工作者的總方針:凡是愿意留下來的,愛國的,愿意為新中國工作的人,都要團結,都要爭取。來滬之后,夏衍便依此貫徹。

說來有趣,夏衍是黨內少有的文人革命家,長期從事統一戰線工作。抗戰前后,他的大名多次見于《社會日報》這樣的小報,后者除了對其行蹤有所報道,還多次提及他所著劇本的演出情況。而唐大郎長年累月筆耕于此,對夏衍不至于陌生。盡管限于文獻無征,無從確知唐大郎與夏衍最早是怎么認識的,但他倆有著許多共同朋友,譬如老搭檔龔之方在藝華影片公司工作時,田漢主持影片創作并領導編劇委員會,夏衍也參與編劇。“后來夏衍、阿英、鄭伯奇進明星公司搞編輯,此時我與夏衍已經認識了。”(謝蔚明《我與龔之方》,2006年3月17日《文匯讀書周報》)再如好友王塵無既是夏衍任組長的電影小組成員,平時也在《社會日報》寫專欄,彼此的關系更近一層。此外,還有唐瑜、孫師毅,他們既是唐大郎的朋友,也與夏衍關系密切。1945年9月,夏衍由渝返滬,小報界朋友龔之方和唐大郎等人在閘北吉祥寺設宴迎接,雙方的友誼進一步延展。彼時,夏衍身兼雙重身份,既是盛名在外的劇作家,又是上海文藝界地下黨組織的領導人,他經常路過吳祖光編《清明》雜志的編輯部,即龔之方供職的共舞臺3樓的一間工作室寫雜文短稿,有時候夏衍還在房間里召開黨的會議(《吳祖光自述·我與夏衍》),于是賓主間的默契度日益加深,終于成為知根知底的好朋友。這也就是建國初期,夏衍能對龔、唐等小報文人加以庇護的遠因了。

夏衍

2001年,巫小黎教授在《上海解放前后黨內有關小報的調研報告》一文中,收錄一則1949年6月17日李之華所撰《關于小報的建議》(上海檔案館,檔號Q431-1-199),該報告中所透出的信息,不僅能細化建國初期中共方面對小報的處置態度,還能厘清小報文人之間復雜的人際關系:

根據夏主任的指示,以后辦小報的人選大概不出以下三方面:一、唐大郎、龔之方的《海風》;二、馮亦代、陳蝶衣的《星報》;三、陳靈犀。(注:陳陳唐三位在上次陳市長招待文化界會上是被邀出席參加的。)

《海風》方面,據龔之方說,《海風》的資本來源,是唐大郎的若干朋友所資助的,和龔無關系(實際上是否如此,不詳)因為唐在解放之前,他的生計就是靠這些朋友以投機所得的利潤分潤給他作為維持,解放之后,投機是不可能了。所以集了批資本打算幫他辦份小報,以作生計,因此之故,和別人合作便并不表示歡迎。

《星報》方面,陳蝶衣亦表示和唐合作,頗為困難,至于對陳靈犀問題,他表示如果靈犀肯合作,他擬請他編二三版;蝶衣并表示他是打算把《星報》作終身事業辦的……

靈犀方面,因為無接觸,故其意向亦不詳。

我的看法:

小報現在留存《飛報》《羅賓漢》兩家,若照出一家停一家的初議,則以后小報自以有兩張較好,并且,如果允許有兩家,還有如下的好處:

一、不顯得突出。若是只有一家,極容易使人錯覺和我們的黨有特殊關系。

二、比較有競爭性,可以督促彼此的進步和健全。

三、萬一出了毛病,不致停刊后市上沒有小報。

四、以現在的小報方面職業作家說,若只有一家,除若??該淘汰的外,吸收的人數也不夠容納。

這里所提陳蝶衣打算創辦的《星報》(我有點懷疑是不是寫的《晨報》,因為在抗戰勝利后,馮亦代和姚蘇鳳等人合辦過一張《世界晨報》,夏衍曾在該報上寫專欄“蚯蚓眼”),等到正式出版,更名為《大報》。此外,如巫教授所稱,李之華曾任上海廣播電臺臺長,其實說得有些偏。因為吳承惠說:“馮亦代去北京工作,《大報》的工作就由負責接收上海廣播事業的黨員李之華來協助陳蝶衣,主要的任務是負責與新聞處聯系、溝通,上情下達,下情上報,具體編輯業務是不過問的。”換言之,李之華那時相當于《大報》的代理社長。鑒于吳先生正是《大報》社記者,作為親歷者,他的話理應信從。

無獨有偶,前一陣子,版本收藏家瞿永發先生通過微信,發給我一份材料,即建國初期曾任上海市文管會秘書長的陳虞孫在“文革”期間寫的外調材料《關于唐大郎》(落款日期為1970年9月),其中憶及他與夏衍、唐大郎等人的一次飯局。材料鮮活,亦頗有錄文價值(其中部分文字帶有時代色彩,敬希讀者諒解):

大約在1949年6月間,即上海文管會成立后不久,夏衍告訴我,過去在上海辦小報的一批人要請他吃飯,談小報的事。他要我跟他一起去。吃飯的地方是在人民路附近的一個公寓里。到了那里,我了解到,這是龔之方、唐大郎這幫人常年租用的,專用了一個廚師,平日并管房子,專供這幫人吃喝玩樂干黑事的場所。那天作主人的是龔之方、唐大郎和陳蝶衣。

那次他們請夏衍吃飯,主要是談他們辦小報的打算,要向夏衍“請示”,解放后,小報應該怎樣辦。因為在這次吃飯的以前,夏衍早已“批準”了他們辦小報。這次吃飯黑會上主要是夏衍“面授機宜”。當時,夏衍的黑話內容主要是:

1、上海這個地方很復雜,各種各樣的人都有。因此,單辦一張報,不能滿足各種人的需要。大型日報保留了四家,各有“分工”。還要一張晚報。就是因為各有各的老讀者。讓各報發揮各自“專長”,聯系一批老讀者。按分工,各有特色,各有讀者,不愁沒有銷路。

2、上海是有一幫人,是不看大型日報,專看小報的。這些人是什么愛好,喜歡看些什么,你們是有經驗的,很清楚的。因此,考慮到要滿足這幫人的需要,所以同意辦兩張小報。當然,不能像解放以前那樣亂搞。但亦不希望辦得跟大型日報一樣,板起面孔講政治道理。這樣辦,原來的小報讀者是不要看的。應該發揮小報的特色,要軟些。

3、你們兩家之間要互相合作,不要像解放以前那樣互相觸壁腳。解放以前有那么多小報,現在只辦兩張該小報,按理說,銷路是不成問題的。不必搶生意。

4、關于兩報要求政府派干部參加的問題,政府現在不考慮。因為既然批準辦,就是相信你們。你們這幾個人,我是熟悉的,不然亦不會批準你們。

這份材料從字里行間透出夏衍對小報從業者的格外眷顧,同時透出柔性領導風范。而從席間的點撥,也可視為新政權對小報如何革新,提出了具體的指導意見。其中有些話講得語重心長,令人欽服。

由此,使我聯想起沈毓剛曾以“其佩”筆名,撰文回憶上世紀50年代初期,龔、唐兩位請夏衍、姚溱、陳虞孫等宣傳文化系統的領導們所吃的另一頓飯。吃飯的地點,說是“一位富有者的私人廚房,菜很精致。”此正與陳虞孫所述相對應。席間張愛玲也出現了。只可惜那次飯局,其目的除了雙方聯絡感情,夏衍還想托龔、唐勸勸“張愛玲不要去香港”。因此,“那次飯也吃得有點尷尬,誰也沒有說多少話。之方兄擅長交際,大郎兄妙語如珠,那晚都沒施展出來。大家斯斯文文地吃飯,我也不記得張愛玲說過什么話”。(《也說張愛玲》,1988年6月4日《新民晚報》)

左惲逸群,右陳虞孫

隨著1952年上海新聞界思想改造運動的完成,唐大郎進入了新民晚報社。此運動由市委宣傳部直接領導,具體來說,先由宣傳部長谷牧親自作了動員報告,并在姚溱副部長領導下,由陳虞孫、束紉秋、歐陽文彬組成小組推進。陳虞孫寫道:“當時,夏衍是華東局宣傳部副部長,他對撤銷兩張小報是不贊成的。但是由于谷牧的堅持,沒有反對掉。夏衍就強調對于兩報的幾個主要人員一定要安排好。因此,像唐大郎進新民晚報后,其地位待遇一直比較高的。”若問唐大郎的待遇究竟高到何種程度呢?則聽吳承惠老先生說是行政十一級,與報社正副社長趙超構、程大千,總編輯束紉秋平級。

綜合分析上述種種材料,可在一定程度上窺見夏衍的辦事風格和決策過程,他不搞一言堂,遇事集思廣益,充分聽取旁人的意見與建議。具體到對于小報界的管理,先是得到周總理的指示,以之為總方針,選任久經考驗,得到市場認可,且政治上可靠的唐大郎、龔之方、陳蝶衣、陳靈犀等人,給予寬松的發展空間,讓其繼續從事本業。同時約法三章,務求革除陋習,融入新社會。而唐大郎也在此后積極改造思想,奔赴北京西苑就讀于華北革命大學,在八個多月里摸爬滾打,逐漸脫胎換骨,成為新人。

責任編輯:于淑娟

校對:張艷

澎湃新聞報料:021-962866

澎湃新聞,未經授權不得轉載

+1

收藏

我要舉報

查看更多

澎湃矩陣

新聞報料

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司

反饋