- +1

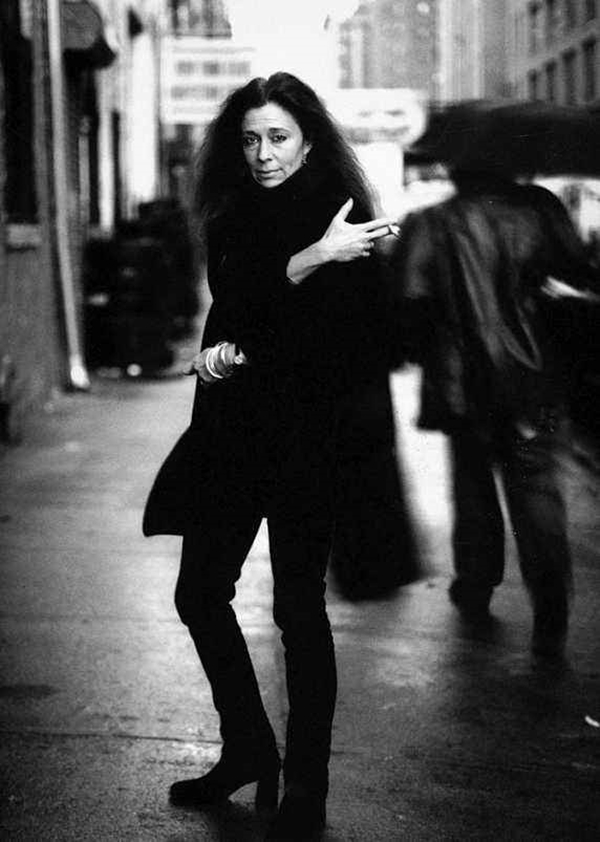

喬麗·格雷厄姆:被學生娜塔莉·波特曼視為偶像的詩人

【編者按】

喬麗·格雷厄姆是美國當代詩壇重要的詩人。她出生于美國紐約,在意大利和法國接受教育,曾經學習哲學和電影制作。格雷厄姆曾是麥克阿瑟獎金的獲得者,也獲得過懷丁作家獎(1985)、普利策詩歌獎(1996)等。最近,詩集《眾多未來》出版,精選了喬麗·格雷厄姆從1976年到2014年創作的詩歌。我們精選了她歷年的訪談,翻譯成中文,供讀者參考。

我們的世界正在以令人驚駭和畏懼的方式更新著,人類社會內部、人與自然之間的矛盾日益尖銳,不斷從地表裸露出來。在這樣一個讓人不安、焦慮、看似缺乏詩意的時代,詩人何為?詩人喬麗·格雷厄姆一生都在努力回答這個問題。

1950年,喬麗·格雷厄姆出生在一個美國記者與藝術家組成的家庭,但在意大利長大。中學期間她移居法國,1968年開始在索邦大學學習哲學。同年,她因參加學生運動而被法國政府驅逐出境,隨后到紐約大學繼續學業,轉為電影研究專業——這種選擇,多少是因為圖像是人類共同理解的媒介,而當時的她并不那么熟悉英語。借助讀詩,她才漸漸熟稔英語這門語言。格雷厄姆自帶明星光環,1996年,她獲得普利策詩歌獎。進入哈佛任教后,她也被學生娜塔莉·波特曼視為偶像。

格雷厄姆不滿于詩歌退居精神角落的現狀,在四十多年的寫作中,一直在使用傳統的詩歌技藝來反映日益復雜、加速變化的世界。至今,格雷厄姆已經出版了14部詩集,而每部詩集都力圖開拓不同的主題和寫作方式:從對自然的觀察、冥思,對親人的回憶,到對于人的意識潛流的捕捉,身體和精神的相互關系的探討,以及更大范圍的政治和社會議題。

她并不認為詩歌必然是幽居的、個體化的,而相信詩人應該更主動積極地面對世界。有人認為,她之于1980年代以后的詩歌,就如同鮑勃·迪倫之于1960年代以后的搖滾:她改變了詩歌藝術的形式,使之能夠呈現比以往更為深刻而廣闊的內容。

艾略特、伊麗莎白·畢肖普、惠特曼等諸多詩人留下的印記在她的寫作中依然可辨,但她又發展出了屬于她自己的獨特聲音。不同于許多女詩人,格雷厄姆的詩強調智性和力量,同時又保留了敏感的觀察和情感。她擅長表現空間環境以及事物的運動和變化,她關注的不僅僅是外在可見物的動態,更是人的精神,而且她常常把自然界和人類的內心狀態相互類比:譬如,在鮭魚急促的逆流而上的運動中,她看到個體沖破自身限制的努力,而在一只烏鴉的飛翔與墜落中,她看到了人的思想在混沌無序里尋找方向的過程……

在她最優秀的作品里,她讓人想起貝克特對喬伊斯作品的評論:“他的寫作并非關于某物的;他的寫作本身就是某物。”

在訪談中,她曾無數次地被問到這個問題:詩歌的目的究竟是什么?她說,詩是克服我們身上“視而不見”的沖動,詩是讓我們赤裸裸地體驗現實,詩是像笑聲一樣,可以感染他人的力量……或許詩歌就是,匆忙生活中的中斷和暫停。她最終希望,我們能在日益碎片化的生活里,重新想象一個整體的世界。

喬麗·格雷厄姆訪談選摘

Q:你認為,詩歌是否能夠幫助人們重新感受到和自然界的關聯?你在書寫自然的時候,是從理念開始,還是從直接的經驗開始呢?

A:我有一個根深蒂固的信念,相信心靈和自然能夠達到無拘無束的連接。我如何感受自然?它就在那里,我可以和它相遇,也可以失去它。這個世界就存在著,因為我是它內在的一部分。我不認為我需要重新和它產生關聯,我認為人和自然的分裂是不真實的。是我們對“個體自由”的欲望和科技讓二者產生分離。如果人和產生他的源頭分離了,他們也就變得更好控制了:資本主義就是在此基礎上發展繁榮的。

關于這些問題,為什么我選擇寫詩,而不是論文呢?因為詩歌允許我公允地審視我自身,因為我自己也是更大的問題的一部分,而這種意識帶來了種種復雜的情感反應,只有在詩歌中可以得到解決——正如葉芝所說,我們寫詩是為了和自己進行爭辯。另外,如你所說,寫詩是我讓自己在走向異化時,重新找到存在感的方式。和我們文化中的每個人一樣,我的感官常常做好了統統關閉的準備。對于失去的愛,不去感受比感受更容易。這是人在離開戀人之前的常見反應,這只是為了在對方離開自己之前,維持某種權力。我們對外物的視而不見實際上也是這個道理。而每一次書寫——以及書寫的每一個階段——就是為了克服我和每個人體內視而不見的沖動。

Q:你認為,對于一首詩而言,詩人到底有多重要?詩歌讀者在閱讀時需要考慮詩人嗎?又或者當一首詩被寫出來,它就開始獨立于作者之外,只取決于讀者和讀者的反應?

A:后者。我喜歡龐德的說法:“重要的是偉大的詩被寫了出來,而是誰寫出了它們根本無所謂。”不過,我的確相信詩中應該有一種屬于某個人的聲音。這種聲音必須來自一種人格的層次和構造——一個屬人的、有限度的自我——那不是一種技巧,而關乎道德立場,它意味著你決定對自己的言說負責,意味著你相信詩歌是一種屬于真理的形式,不僅僅是娛樂,那是一種穿越某個人的“生命”去尋找真實話語的東西。在詩人和讀者之間應該有一種帶有音樂性的、人性的聯系,它包含著強大的信任和親密。

Q:你是否認為,在當下的社會文化中,科技給了我們太多的現實,而削弱了我們想象的能力?

A:我認為我們生活在一個現實太匱乏,或者說獲取現實的途徑太匱乏的世界里,如果這里所說的“現實”就是指你對你各種行為的責任并非虛擬的。不止我一個人這么認為:比如說,士兵之所以能夠實施種種暴力行為,很大程度上是因為有人讓他們覺得這個“游戲”是虛擬的——他們用坦克攻擊的人類在他們的監視器上看來像是電子游戲里的人形輪廓。如果你總是讓人面對虛擬的人,那么他們就會覺得自己是置身事外的,而且也是虛擬的。如果你覺得你的敵人都并非真實的,這會讓你更加破碎,與你的靈魂距離更遙遠。虛擬經驗或許感覺就像是真的——它模仿著真實經驗,但是它邀請你越過身體環節,直接進入“信息搜集”環節。信息只是現實很小的一部分。

Q:你是否認為,你的詩里充滿了悖論、矛盾、不合邏輯的結論?

A:是的。人類心智會做夢、自由聯想、白日夢、在同一個時刻一心多用——手上做著一件事,卻想著另一件事,同時又記起了一件事,并注意到還有一件完全無關的事情——諸如此類。我們的生活中只有很少的時間是在有理性、邏輯的內心狀態下度過的。顯然,有些很好的詩是來自心智中那些更明晰、有邏輯和敘事性的狀態,但要認為我們生命中剩下的那些部分是“困難”的則是荒唐的想法。相比其他活動,詩歌的任務就是要抵抗來自感性的過于簡單化的理解。

Q:你現在如何看待你的早期作品?

A:從《蝕》這部詩集開始,我認為這些詩有一種很強烈的要去締造句法網絡的沖動——想要去揭示一種想法,去拆解它,并最終抵達一個結論。在《蝕》中每首詩結尾常常有陳述。我會問問題,和某物爭辯,最后達到一個結果。你可以“解釋”《蝕》中的種種辯論。我想,這些爭辯的過程實際上依賴于詩人和讀者之間共同的想象,但它們又假設這種共識不存在。這些詩希望能通過辯論吸引聽者。但在《美的意義》中,這種結構開始瓦解,直到《謬誤》,它徹底消失了。

Q:你從《美的意義》這部詩集開始使用很多長句子,為什么?

A:說到這些長句子,我認為你可以想想這個場景,大約凌晨三四點的時候,我女兒已經睡了,我一個人坐在書桌前,看著窗外——也許你只會在一個小城里有這種感覺——你會覺得你是唯一一個醒著沒睡的人。顯然,也許還有其他女人剛剛喂完孩子,或者還有其他的失眠者,或者還有些正在尋歡作樂的人。但在這種幻象中,我以為自己是這片巨大的物理空間內唯一醒著的有意識的人。在深夜這種有待填補的空間的壓迫之下,在“沒有人在聽”的感覺中,我的句子不知不覺變得漫長龐大起來。

Q:科技對速度的提升讓我們的耐心變少了,而你的詩恰恰需要讀者投入耐心。

A:你不這么覺得么,比如當你在電視屏幕上同時看到主新聞畫面,然后是下面以文字顯示的次級新聞,還有天氣、股市行情……這樣的情況下,一個人該如何去感受他所體驗到的信息?我們只能把心智縮減到最低,只是去“掃描”那些信息中有關“事實”的內容。而那些和感情有關的內容——除非有人刻意描繪它——則被抹去了,這些內容甚至顯得有點礙事。然而真正的信息很大一部分都存在于那些事實的弦外之音中,那些充滿感情的暗示里。這一切都無法被當代詩歌忽略。

Q:詩歌能阻止這一切嗎?

A:如果你問的是,我們的時代到底需要什么樣的詩,那么我會贊同艾略特的看法,那就是要抵抗感覺與思考之間的分裂,這就是藝術家和詩人要做的最重要的事。特別是對在美國寫作的作者而言,在一種被政治和資本污染,被軍事化的虛假話語、兜售商品的話語污染了的語言中寫作,我們該如何用這種恐嚇著全世界的語言說話,或者歌唱?

Q:你如何理解奧登說的那句“詩不能讓任何事發生”?

A:詩歌就像笑聲那樣可以在人與人之間傳染。這不同于勸說、爭辯。這也就是為什么那些偉大的詩里都很少有論辯,它們不希望讓讀者去“贊同”什么觀點。它們不想要從頭腦傳遞到頭腦,而想要從身體傳遞到身體。這樣的詩歌共同體——你甚至可以認為這是一種儀式——或許,能夠“拯救”世界。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司