- +1

聯邦明察局?|兩部電影的啟示:性丑聞會斷送拜登白宮路嗎?

自鎖定民主黨總統候選人提名以來,美國前副總統喬·拜登在多項民調中基本都領先于在任總統特朗普,不但在佛羅里達、賓夕法尼亞、亞利桑那等關鍵州至少微幅領先,而且還在65歲以上這一傳統共和黨選民中收獲青睞。在選舉早期就顯現出的挑戰者“躺贏”架勢,對于一場在任總統防御戰而言可謂罕見。于是,即便特朗普特意安排在林肯紀念堂接受電視采訪,但他或許要更多關注一下另外一位共和黨總統胡佛的經驗教訓了。

不過,按照5月初的民調,以政策議題分類的話,只能在云上或批評或支招的拜登在疫情應對和醫療議題上分別獲得了比特朗普高出6%和12%的滿意度;但在經濟議題上,特朗普仍以54%超出拜登的42%。各有千秋的滿意度只能一個情況,即未必是拜登在某些議題上表現多么出彩,而是對特朗普的不滿更甚。

就這樣,關于“拜登是否是強有力候選人”的爭論似乎已經被關于“特朗普是否還有資格擔任美國總統”的爭論所淹沒。在原本擇優卻一不留神淪為“比差”的選舉中,如今的拜登的確掌握了更好的機會,或者說這是他距離橢圓辦公室最近的一次。

但在通向白宮的前路上,除了特朗普之外,拜登至少還要跨過兩塊絆腳石。一個自然是曾經引發特朗普彈劾案的所謂“電話門”,其中拜登父子的行為未必不存在繼續炒作的空間,而特朗普也可借此以“獵巫受害者”的形象示人;另一個就是拜登考慮參選時就如影隨形的所謂“性侵丑聞”。

“從未發生過”

5月1日,拜登在接受電視專訪時首次回應了“性侵丑聞”的指控:“從未發生過”。不過他繼續拒絕了公開保存在特拉華大學的個人資料,而是希望國會參議院公布國家檔案館的相關信息;而就在同日,指控者塔拉·里德(Tara Reade)通過福克斯新聞網呼吁盡快公開相關記錄與資料,并要求拜登退出選舉。一周之后,曾經指控哈維·韋恩斯坦的律師道格拉斯·威格多(Douglas Wigdor)正式宣布將代理里德的指控。

必須承認,拜登在過去數年中一些公開場合的某些舉止顯然是有些怪異甚至令人不適的,但里德所提出的關于其1993年在國會參議員辦公室工作時遭遇拜登侵犯的指控目前還缺乏足夠的有力證據。

一方面,國會參議院已拒絕了查閱并公開信息的請求;另一方面,即便里德在隨后申請離婚的司法文件中提及了侵犯,但也無法證明是拜登所為。而且,目前所有已知的證人不但出現過對事實描述的前后不一,而且基本都是里德的親友。更容易引發聯想的是,里德曾是桑德斯、沃倫的長期支持者,而如今為她辯護的律師威格多則對特朗普持有積極態度……這么個“復仇者”組合對拜登的政治敵意至少是惡感度可見一斑。

最為令人不解的是,在1993年里德指認的事發時間點之后,拜登還曾兩次連任了國會參議員,并在2008年和2012年作為奧巴馬的總統競選搭檔兩度當選副總統。對于總統或副總統人選的審查調查力度可想而知,若有疏忽,一定不會被當年的共和黨對手輕易放過,更不會留到今天。所以,難以想象,拜登這么個政壇老將家中的壁櫥里還會藏著些什么外界不知道的東西。順著這個思路,顯然可以得到一個支持拜登公開辯解的所謂理性判斷,但美國選民甚至是民主黨人當中似乎還是有人選擇不接受拜登的解釋。

就在拜登公開回應之后,有民調顯示86%的受訪者知道了這件事情,這比以往的數字有了大幅度提高。這種更高知曉度的結果是針對拜登評價的惡化:滿意度下降至43%,而不滿意度上升至48%。據此,也有觀點直接認為,拜登根本不應該采取正面直接否認的回應策略,因為這樣恰恰導致了更多人的關注。同時,在所有知道該事件的民眾中,37%認為指控也許是真的,32%認同拜登的辯護。即便如此,在認為里德的指控或許是事實的群體中,還是有三分之一表示將投票給拜登。幾乎同期,也有民調顯示,61%的民主黨人愿意相信拜登,其中民主黨女性選民的認可度也達到56%。不過,還有26%的民主黨人認為他們需要另外一個提名人來對決特朗普,其中民主黨女性的比重為28%,而45歲以下民主黨人中支持該立場者為40%。

對于這些復雜民意分布的最直白總結是:其一,“丑聞”的認定已具有高度黨爭性,民主黨相比共和黨而言更易相信本黨拜登的“清白”。其二,“丑聞”強化民主黨內部的分化,原本接受拜登提名的民主黨人選擇支持,原本不接受拜登的民主黨人也為自己的立場找到了一個無法忍受的理由。其三,“丑聞”正在傷害拜登的公眾形象,但卻不足以影響到他在對決民調中相對于特朗普的領先。

換言之,即便認為“丑聞”或許是事實的群體當中,也存在著相當部分的選民認為有“丑聞”的拜登也要比特朗普強。

如此吊詭的民意表現,目前來看對拜登的選情自然不是壞事,但對近年來越發強調“零容忍”的民主黨人而言,卻不得不面對某些理念無處安放的尷尬了。這也是為什么一些民主黨或自由派人士選擇既相信拜登、并支持拜登競選,同時也支持給予里德指控充分的獨立調查,即在堅決捍衛女性權益的前提下徹底還拜登以清白。

這種訴求自然是理想的,同樣也是自相矛盾的,更是不考慮美國現實政治殘酷性的:試想持續調查的結果即便是還拜登一個徹徹底底的清白,也會在過程中逐漸釀成拜登競選的失焦,甚至將白宮拱手讓人。不知道對民主黨人而言,如今的“清白”和“白宮”,哪個更重要一些?

更為諷刺的是,如果回憶2016年10月特朗普在大選臨近期間遭遇的那次錄音丑聞的話,在“后真相”語境下,丑聞對于美國政治人物而言到底意味著什么?當年特朗普的做法是公開道歉后快速翻出克林頓的“舊賬”,指責對手“其實也好不到哪去”,而“比差”的伎倆竟然止血成功。試想,如果今天的選舉中沒有疫情因素對特朗普的拖累,拜登在電視上毫無力道可言的自我辯護真的能讓他看上去好一些嗎?

從哈特到肯尼迪

經歷了相對“寡淡”的小布什和奧巴馬,特朗普似乎讓美國輿論回憶起1990年代討論政治人物“私德”時的好奇心。而在2018年,又有兩段美國政治史的戲劇性橋段被搬上銀幕,再度成為一時之話題。

比較近的是《領跑者》(The Front Runner),劇本源自政治新聞記者馬特·貝(Matt Bai)在2015年出版的那本《一切都水落石出:政治變八卦的一周》(All the Truth is Out: The Week Politics Went Tabloid)。這部休·杰克曼“棄武從政”的影片聚焦于科羅拉多州前國會參議員加里·哈特(Gary Hart)從一馬當先到由于私德丑聞人設崩塌而被迫退選的故事。

按照當時的情況,52歲的哈特不但在1988年民主黨初選中的民調大幅度領跑,而且在對陣老布什時也可謂握有勝算,甚至美國輿論界也普遍對哈特的內外政策闡述非常看好。直到佛羅里達州地方媒體《邁阿密先驅報》接到內線爆料,派記者到華盛頓蹲守,最終曝出哈特對婚姻不忠的丑聞之后,一切都徹底改變了。

哈特的戲劇性起落,預示著在媒體關注下美國選舉政治已不僅僅關于候選人的政見,而是候選人的所有方方面面,任何的丑聞或秘聞都足以斷送最為遠大的政治或政策抱負。也正是因為哈特的丑聞,成就了布什家族的兩代總統,甚至難以想象,哈特如果當選的話,反恐戰爭的這段歷史又會如何被重構。

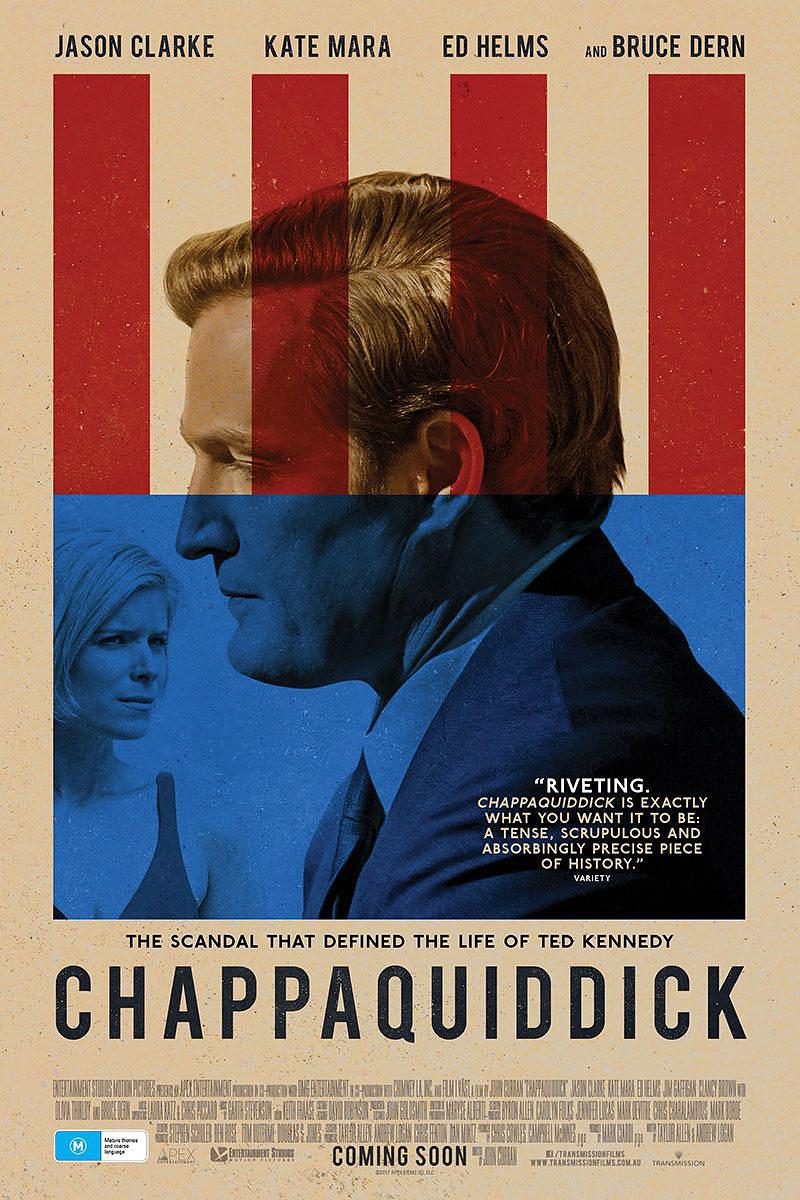

距離較遠的那部叫做《查帕奎迪克》(Chappaquiddick)。顧名思義,故事講的就是1969年7月18日深夜在馬薩諸塞州查帕奎迪克島上演的那場斷送泰德·肯尼迪白宮之路的汽車撞橋落水事故。

當晚到底發生了什么,泰德與坐在副駕駛上的瑪麗·喬·科佩奇尼(Mary Jo Kopechne)是怎樣的關系,后來一直有諸多版本的說法。但泰德可以在事發后近8小時才報案,甚至在獲罪之后仍能延續國會參議員生涯,都不免讓人感覺當時“延續”肯尼迪家族的榮耀已被某些民主黨政治人物乃至選民視為是美國的國家需要,已上升為一種類似于信條的存在。甚至,科佩奇尼的父母也在事發后仍舊認為女兒曾為羅伯特·肯尼迪的競選服務或是為肯尼迪家族工作是正確而光榮的選擇。特別是,當劇情還原了包括麥克納馬拉(前國防部長)、索倫森(前白宮顧問)、施賴弗(和平隊項目首任主任、肯尼迪家族的女婿)在內的多位前高官云集在肯尼迪私宅的會客廳內,頭腦風暴地幫助泰德解套脫罪時,觀眾看到的一定不僅僅是瑪麗·喬·科佩奇尼的悲劇,更是一個政治家族的悲劇,或者說美國政治的悲劇。

而現如今,無論是特朗普或者拜登,他們都已經可以超越哈特彼時的困境,更像是擁有了當年圍繞在肯尼迪家族周圍的一眾守護者的待遇。這樣看來,極化真的是可以超越一切善惡的集結號。那么,民主黨支持的所謂“零容忍”到底是廣譜的,還是僅限于針對共和黨人的呢?如果是前者,他們可能輸掉2020;如果是后者,他們可能贏下2020,但估計會在未來輸掉更多。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司