- +1

倪曉平:COVID-19疫情下醫務人員防護的思考

原創 倪曉平 SIFIC感染官微

新冠病毒疫情在全球多國暴發,防控形勢各有不同,應對策略也千差萬別,而國內“外防輸入,內防反彈”的策略始終不能放松,復工復產復醫的緊迫形勢又給疫情防控提出了更大挑戰。SIFIC作為中國最大的感控-感染學術團體,發揮所長,全新打造了一個國內國際專家抗疫經驗分享交流的平臺,為世界公共衛生安全貢獻力量。

“全球抗疫,SIFIC在行動”直播專欄為大家推出第二季,新平臺,新形式,新體驗,每周一期,我們將繼續邀請國內/國際知名專家在線分享、交流與互動,緊扣抗疫熱點問題,與您探討策略最新變化。

講者:倪曉平(浙江省杭州市疾病預防控制中心主任醫師、教授)

整理:韓玲樣(銅川市婦幼保健院)

來源:SIFIC全球抗疫 我們在行動

據世界衛生組織數據,截止北京時間5月8日16時,全球累計確診新冠肺炎病例超過375萬,死亡人數超過25萬。隨著各國抗疫工作逐漸深入,無癥狀或癥狀前傳播很可能是導致此次新冠全球流行的一個重要原因。哈爾濱無癥狀感染者導致的聚集性病例給我們就如何做好“外防輸入、內防反彈”敲響了警鐘,多名醫護人員發生院內感染讓我們再次思考:在疫情防控由應急狀態轉入常態化以及全面復工復產、復商復市、復學、復醫背景下,醫護人員應如何正確選擇和合理使用防護用品?

新冠病毒傳播特點

基于目前的證據,國內外學者普遍認可的新冠病毒傳播途徑主要為經飛沫、接觸傳播,包括污染的手接觸口、鼻、眼導致的間接接觸傳播。

氣溶膠傳播引起了學者們的普遍關注,國外學者更關注的是在醫療操作中的氣溶膠傳播,而國內學者更關注的是環境污染造成的氣溶膠傳播。我國相關規范明確指出,氣溶膠傳播需要特定條件,即相對封閉、長時間暴露、高濃度氣溶膠的環境。

新冠病毒通過空氣傳播的證據在不斷增加,但確鑿的證據還需要進一步的研究證實。

雖然糞便中檢出了新冠病毒,但目前并不考慮糞口傳播。我們應該關注糞-氣溶膠傳播,即在處理糞便時應采取適當措施防止氣溶膠噴濺導致的傳播風險。

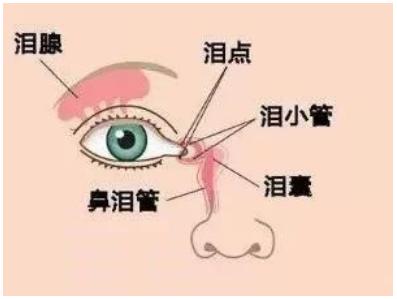

眼部暴露的感染途徑:眼部的ACE2(angiotensin converting enzyme-2)主要表達于眼后組織,如視網膜和視網膜色素上皮,而非人結膜和角膜上皮,因此可以推測病毒通過液滴進入淚液,再通過鼻淚管進入呼吸道發生感染。

國內:據文獻報道,截止2020年2月20日,國內有476家醫院的2055名醫務人員發生新冠病毒感染,其中88%來自湖北省,感染主要發生在疫情早期。感染的人群中有4名檢驗人員,這4名檢驗人員沒有和患者直接接觸史,考慮可能是在標本檢驗過程中發生的氣溶膠傳播。

國際:截止目前,美國醫護人員感染人數占到總感染人數的3.9%,意大利醫護人員感染人數占全部感染人數的10%;當地時間5月4日,德國報告9885名醫護人員感染;截止5月3日,西班牙有42111名醫護人員感染新冠病毒,占全部感染人數的19%,成為醫護人員感染率最高的國家,其原因可能是:①部分屬于社區感染而非醫院感染;②HCWs不知其感染;③缺乏足夠的各類PPE;④缺乏足夠的檢測試劑;⑤無癥狀感染者居多導致疫情在HCWs和患者中擴散。

環境中新冠病毒污染情況

研究1:對某患者病房進行常規清潔前的環境樣本進行檢測,結果顯示,87%環境表面(包括出風口風機)、60%衛生間(馬桶、水槽、門把手)標本中呈RT-PCR陽性;但是病房外緩沖間和走廊樣本為陰性;該患者上呼吸道受累,無肺炎,無腹瀉,但2次糞便核酸陽性;1份來自HCWs所穿鞋的表面標本病毒RNA陽性,該研究所有空氣樣本均為陰性。

研究2(來自火神山醫院):幾乎所有來自環境的陽性標本均集中在隔離病區的污染區;ICU的環境陽性率遠高于普通病區;ICUs出風口拭子陽性率高于普通病區的陽性率;地板拭子陽性率達到70%(7/10),考慮可能是由于重力和空氣流動導致大多數病毒飛沫沉降至地面所致。

這份研究結果提示我們,環境污染主要來源于患者,在對環境表面清潔消毒時應采取濕式清潔,避免因揚塵而造成的感染傳播風險。

研究3:來自武漢幾家醫療機構的研究發現,就患者所在區域比較,方艙醫院中衛生間內病毒濃度相對最高,這可能與衛生間空間狹小、通風較差有一定關系;在醫院的環境中,ICU環境中的病毒濃度最高。就醫護人員所在區域比較,方艙醫院中醫護人員脫卸防護用品區域的病毒濃度相對最高,這也提示我們應該關注該區域的環境清潔與消毒。

醫務人員防護用品的選擇與使用

國內外指南中對防護用品的使用建議:WHO、美國CDC以及歐盟美部分國家的新冠肺炎防控指南中針對接觸和飛沫傳播,推薦醫務人員使用醫用外科口罩、護目鏡、面罩、隔離衣、手套;進行日常護理工作時,無須使用長筒鞋和連體防護服;針對氣溶膠產生程序的空氣傳播途徑使用醫用防護口罩。而國內指南與國際指南相比,醫務人員采取的防護級別更高,增加了防護服,雙層的口罩、帽子等,在進行氣溶膠產生的操作時,推薦有條件時佩戴動力空氣凈化呼吸器。

選擇防護用品的原則和注意事項:醫護人員應重點掌握標準預防,基于疾病傳播途徑來選擇合適的個人防護用品(PPE);在新發傳染病暴發時根據患者臨床表現經驗性的選擇個人防護,避免職業暴露;掌握PPE的穿脫順序和流程、明確穿脫PPE的區域,佩戴防護口罩時應進行密閉性實驗等。PPE的脫卸本身就是一個氣溶膠產生程序,易形成空氣對流,導致脫卸場所存在感染隱患,因此應切記口罩是首先穿戴、最后脫卸的PPE,并應確保在安全地方脫卸口罩。

不同類別口罩的防護效率:

切記:口罩是HCWs的最后一道防線;永遠是第一個佩戴,也是最后一個脫卸的PPE;推薦口罩在你認為“安全”的地方脫卸!

互動話題

問題1:在醫療機構對住院病人、陪人等進行大規模的核酸檢測時,防護服或隔離衣的更換頻次以多久為宜?手套是否需要一人一更換?

倪曉平教授:防護服或隔離衣可每個班次更換一次;手套的使用和更換頻次可參照國內最新頒布的《靜脈血液標本采集指南》,每人次操作結束后使用手消毒劑對戴手套的手進行手衛生,可不必每次更換手套,但重復使用頻次不宜超過10次。

程棣妍教授:防護面罩、防護服或隔離衣每班次(2小時)更換一套,手套應一人一更換。不推薦對戴手套的手進行手衛生,主要原因為:一是手套在使用過程中有不可見的穿透,特別是醇類手消毒劑會造成乳膠手套硬化,加速手套破損;二是戴著手套的手在進行手衛生時,并不能保證每個部位都能消毒到位;第三,在香港,患者會監督并要求醫務人員接觸每個患者后更換手套。

問題2:在為血液透析患者進行血液透析以及在二級實驗室進行新冠病毒抗體檢測時,醫務人員應該采取哪種防護措施?

倪曉平教授:在為血液透析患者進行血液透析時,應根據風險評估結果選擇穿戴合適的防護用品,評估的內容主要包括是否有新冠感染癥狀、有無流行病學接觸史、有無高風險區域居住或旅居史,如果無,僅佩戴外科口罩或防護口罩即可。

實驗室進行新冠病毒抗體、核酸檢測時,應在生物安全柜內進行操作;操作過程中,不應頻繁打開操作窗,也不應將操作窗過度抬高;操作時,建議工作人員站立操作而不是坐位操作,因為坐位時,操作窗正好對著操作人員呼吸道,會增加感染風險。

進行抗體檢測時,工作人員穿戴隔離衣、醫用防護口罩、戴手套即可達到良好的防護效果。

問題3:研究顯示,醫護人員脫卸防護用品的房間微生物污染更為嚴重,原因是什么?對此應該采取哪些干預措施?

倪曉平教授:在我國,很多醫療機隔離病區的緩沖間(防護用品脫卸區)面積相對狹小,通風不良,加之醫務人員穿戴多層防護用品,脫卸時間較長,造成脫卸時氣溶膠長期漂浮在空氣中,污染嚴重。對此,我們在對醫護人員培訓時,不但應關注防護用品的穿戴流程,同時也應關注脫卸時的注意事項,確保脫卸時動作輕柔,減少揚塵。

胡必杰教授:今后在改建、新建隔離病區時,應適當擴大緩沖間的面積、確保有良好的通風條件,如通風條件不良,應安裝紫外線燈或者空氣消毒機,以減少緩沖間的環境污染程度。

問題4:緩沖間選擇空氣消毒機時,為什么應選擇立式消毒機而不應安裝壁掛式消毒機?

倪曉平教授:因為壁掛式消毒機采取的是“上送上回”模式,這樣的氣流組織回風過程也是揚塵的過程;而立式消毒機采取的是“上送下回”模式,污染的空氣通過最短的路徑排出,從而減少環境污染,如下圖所示(藍色是干凈的送風,紅色是下回的污染空氣):

問題5:醫院的中央空調可否開啟,如開啟,有哪些注意事項?

倪曉平教授:對于冷熱末端系統,如14天內病室未接診新冠肺炎患者或疑似患者,空調系統進行常規清潔后即可啟用,但應加大新風量。對于全空氣系統的空調通風系統,建議關小或關閉回風閥,采取全新風方式運行。天氣越來越熱,權衡各方利弊,醫院的中央空調應開啟,但在疫情期間,應要求所有進入醫院的訪客、患者佩戴口罩。

小結

倪教授在演講結束時再次提醒廣大醫護人員,應熟練掌握標準預防和飛沫、空氣、接觸預防措施,在遇到不明原因疾病傳播或突發傳染病疫情時,可基于疾病傳播途徑經驗性的選擇合適的防護用品,避免醫務人員發生院內感染。

原標題:《直播精華丨倪曉平:COVID-19疫情下醫務人員防護的思考》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司