- +1

谷曙光︱面敘契闊與聯床夜話:從羅宗強寫給傅璇琮的信談起

4月29日,南開大學的一代大家羅宗強先生故世了,從我的微信朋友圈看,引發了極大的震動。羅宗強先生的《隋唐五代文學思想史》是我攻讀碩士研究生階段最早精讀的幾本學術著作之一,羅先生思辨之敏銳、文字之富贍,令初涉學林的我驚為天人。那時,傅璇琮先生的《唐代詩人叢考》《唐代科舉與文學》同樣是我推崇的心愛之書,而羅先生和傅先生遂成為我彼時的學術偶像。我無緣得見羅先生,但后來卻有幸得到傅先生的親炙,而羅、傅二位先生是學界的“管鮑之交”,堪稱當代學林相濡以沫的典范。我無力也無資格撰寫懷念羅先生的文字,只想從一個特殊的視角——羅先生寫給傅先生的信札入手,聊志一個晚輩的緬慕之忱。

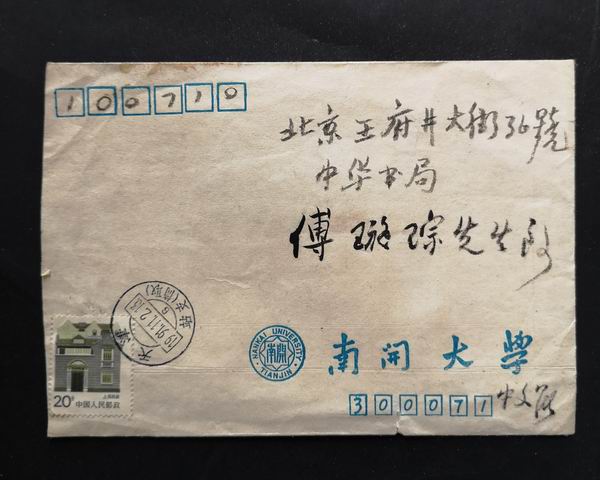

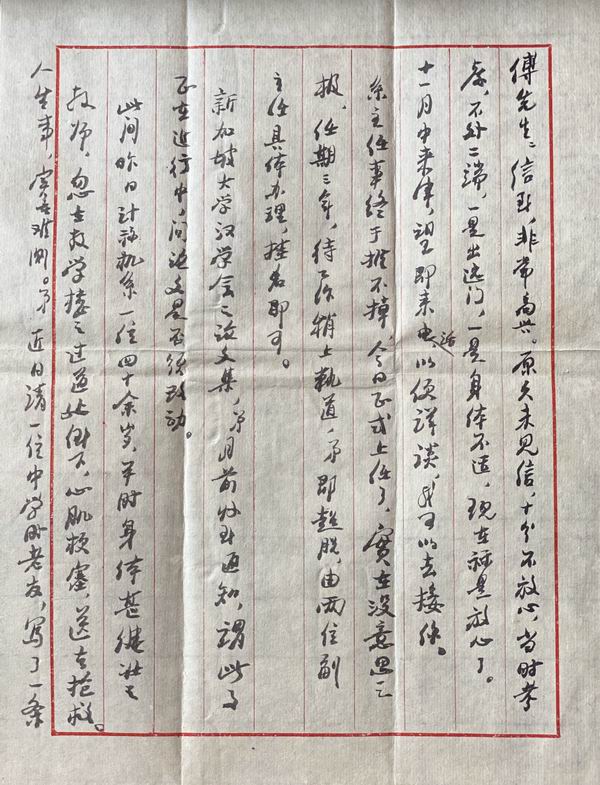

我曾僥幸得到羅宗強先生寫給傅先生的一封毛筆信札,是1991年11月1日所寫,2日發出,3日即到北京,帶信封。茲將信的全文迻錄,再略加分析。

傅先生:

信到,非常高興。原久未見信,十分不放心,當時考慮,不外二端,一是出遠門,一是身體不適,現在算是放心了。

十一月中來津,望即來電話,以便詳談,我可以去接你。

系主任事終于推不掉,今日正式上任了。實在沒意思之極,任期三年,待工作稍上軌道,弟即超脫,由兩位副主任具體辦理,掛名即可。

新加坡大學漢學會之論文集,弟月前收到通知,謂此事正在進行中,問論文是否須改動。

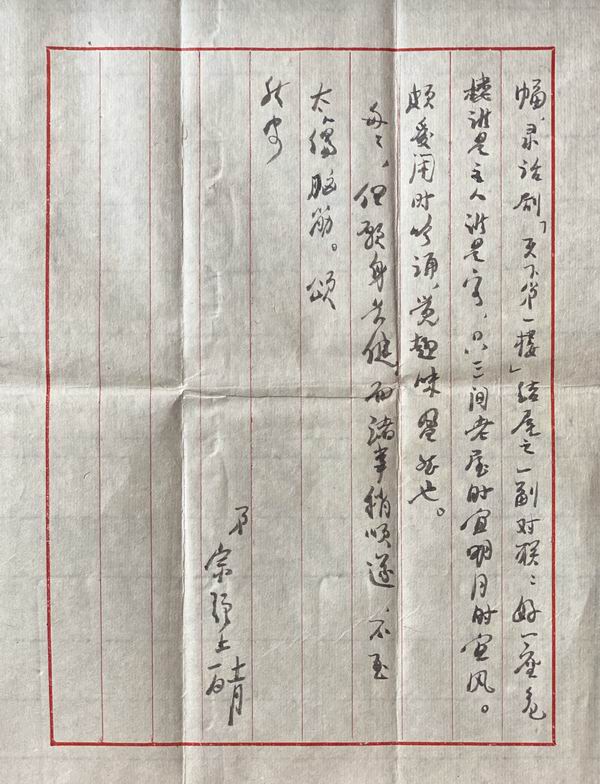

此間昨日計算機系一位四十余歲、平時身體甚健壯之教師,忽在教學樓之過道處倒下,心肌梗塞,送去搶救。人生事,實在難測。弟近日請一位中學時老友,寫了一條幅,錄話劇《天下第一樓》結尾之一副對聯:“好一座危樓誰是主人誰是客,只三間老屋時宜明月時宜風。”頗愛閑時吟誦,覺趣味盈然也。

匆匆,但愿身步健,而諸事稍順遂,不至太傷腦筋。

頌秋安!

弟 宗強 上

十一月一日

此信用毛筆寫在舊式箋紙上,羅先生的字頗有骨力,因系老友間書札,故顯出瀟灑疏放之姿態。當羅先生自稱時,都用小字右側寫,以表謙遜,細節亦逗露老輩文人之素養。信先寫久不得老友消息的懸想,還有對傅先生來津的期待等;而其中關于任系主任事,最堪玩味。羅先生以六十花甲,出任南開中文系系主任,從“終于推不掉”“實在沒意思之極”等話,看出羅先生的本意實是“敢告不敏,攝官承乏”(《左傳》語)。當時的南開中文系,羅先生是當然的學術翹楚,學校要借重名學者,原可理解。

有時造化弄人,越“不愿論簪笏”,越事與愿違。沒想到羅先生上任不久,就碰到了令他焦頭爛額的事,什么事呢?其實是大學中一直以來最常見的煩惱——評職稱。在另一封信里(1992年1月10日),羅先生直言:“弟近日焦頭爛額,評職稱,矛盾百出,實在是無法控制,僧多粥少;而大家于此又甚為在意,有一種瘋狂的心態,真不知如何是好。這三年不知如何挨過。”的確,對一個不愿做“學官”的書生而言,碰到此種涉及同事利益的敏感事,最覺棘手。其實,這種話,是最“不足為外人道也”的,而羅先生愿意向傅先生傾吐,足見二老推心置腹、無話不談。

越三年,羅先生表示:“弟今年10月任期屆滿,決念‘歸隱’小樓,集中精力寫書,瞻望前景,光明可見,心向往之。”(1994年5月12日)由此可見,羅先生絲毫不戀棧,渴望“歸隱”,他的淡泊是一以貫之的,是發自內心的。適逢羅先生的《魏晉南北朝文學思想史》即將殺青,故心情格外愉快。1991年11月1日信中提到的話劇《天下第一樓》是北京人藝的名作了,從羅先生喜歡的對聯,亦可見他那時的心態。羅先生還有一句名言——“青燈攤書,實在是一種難以言喻的快樂”(《玄學與魏晉士人心態·后記》),而傅先生極傾心此句,屢為揄揚。結合書信,我們可以理解,羅先生是個很純粹的讀書人,清風明月,孤檠著書,才是他理想中的生活。

還有一件事,很能看出羅先生的超曠。1991年,南開大學曾為葉嘉瑩先生被授予“加拿大皇家學會院士”而開會祝賀,羅先生作為系主任,自然要張羅,但羅先生給傅先生的信里卻透露:“其實毫無開會之必要,相當于一學部委員而已。有誰為一學部委員開會慶祝者?”(1991年11月22日)然而,正如村上春樹所言,“儀式是一件很重要的事情”,給寂寞的人文學者增添一點莊嚴的儀式感,優禮褒獎,何樂而不為?因此,筆者并不贊同羅先生的觀點。不過,“人心之不同,如其面焉”,原不可強同,亦不必強求。但由此可知羅先生的為人和性情,是偏于內斂和恬淡的。

羅先生在信的開頭,一般都是真誠的問候,譬如1991年11月22日信之起首言:“今日忽接兄信,知兄患胃潰瘍,甚為憂念,不知化驗結果如何?萬望賜以數語。不知能否住院療養一段時間?兄近年實勞累過度,好人多災,自古而然,此亦一例。蓋皆全身心以為他人,而置己之身心于不顧故。”又有一信的開頭是:“這一次檢查胃鏡結果如何?甚念,便中盼告。但愿沒什么大事,老天應保護好人才是。”(1992年1月10日)無不殷殷存問,而傅先生觀信,是會感到融融暖意的。

北京、天津相隔不遠,想來無論是羅先生赴京,還是傅先生到津,兩人都是要“面敘契闊”(羅先生信中語)、“聯床夜話”(傅先生文章語)的,這兩個詞極傳神,最能體現二老莫逆于心,時有春樹暮云之思。羅先生屢屢在信中表達了對傅先生來津的期待,傅先生到南開講學和主持博士論文答辯,自是常有之事。

1994年,羅先生在臺灣出版了一本論文集《道家道教古文論談片》(文津出版社),特地送給傅先生,從送書這件小事,也可見羅、傅交誼之深,羅云:“弟在臺出一論文集,只給十本書,送校圖書館、系資料室三本,今日寄一本給你,一本給王元化先生,國內不再送了,一是文集小,一是樣書少,兄為知友,什么樣的書都要面呈的。十年辛苦,只這小小一冊,唯兄知然。”(1994年10月30日)人文學者著書之艱辛,于最后一句畢現。作為晚輩,我真是感同身受。

在羅、傅通信中,隨處可見羅先生的態度之謙誠和治學之嚴謹。茲舉一例。當今唐詩研究的權威陳尚君先生,也出現在羅先生的信中。羅云:

今年初,陳尚君同志數次來信,說《二十四詩品》非圖作,此舉實石破天驚,近說已成三萬字,送給你了。此事因涉及改修拙著,故弟正在翻書,自宋起,一本本翻,進展極慢。如找不出確系圖作之證據,則弟當在修改時采取陳尚君兄之論點。然自目前所翻到者,則可證王官谷之自然景物,尚可提供撰《詩品》之條件。待積以時日,翻到一定程度再說吧!(1994年10月30日)

《二十四詩品》非司空圖所作,乃晚近唐代研究之一大公案,由陳尚君、汪涌豪二先生創發。尚君先生雖是晚輩,但可看出羅先生對他的新論點極重視。羅先生要修改的書,是其名著《隋唐五代文學思想史》,他更欲以“竭澤而漁”的態度去翻古書,表示如找不出確證,就采取尚君先生的論點。從信中可知他不但從善如流,而且花極大的功夫去爬梳浩如煙海的文獻。令我感動的不僅是態度,還有躬親力行。

我在細讀了若干封信之后,深深感到,羅、傅二老之間,看不到任何庸俗的東西,有的,就是君子之交淡若水的懇摯和“奇文共欣賞,疑義相與析”的切磋。這種純粹的學術友誼,表現為相視而笑、誼切苔岑,是極珍貴的。求諸當下,尤為少見,亦堪提倡。

羅、傅兩位先生惺惺相惜的一個表現,是互寫序言。傅先生給羅先生的《玄學與魏晉士人心態》作序,劈頭就說:“宗強兄是我的畏友。我說這話,一是指他的學識,一是指他的人品。”真正的學術知音,才會如此開門見山,爽朗如光風霽月。羅先生在給傅先生《唐詩論學叢稿》所作序言中,最令我動容的,是下面這句:“上天真也不公,浮滑鉆營而富貴壽考者往往有之;而勤謹耕耘者,卻常常貧寒困頓,英年早逝……”羅先生其實是有感而發,傅先生曾有文感慨學者吳汝煜的英年病逝,而羅先生乃由此唏噓語言文字學家郭在貽的中年棄世。其實,從司馬遷開始就表現出對所謂“天道”的疑惑,此種深沉的慨嘆,羅、傅二老皆有之。

羅宗強與傅璇琮兩位先生,相差只一歲,羅是1932年生人,傅則1933年。我以為,兩人相交之密、相知之深,乃是緣于同輩學人的那種風雨晦明、升沉遭際。我不禁思及唐人李頻的一首《勉力》:

日月不并照,升沉俱有時。自媒徒欲速,孤立卻宜遲。盡力唯求己,公心任遇誰。人間不得意,半是鬢先衰。

羅先生和傅先生那一輩人,歷經坎坷,傅先生1957年就被打成“右派”,從北大“左遷”到出版社,校讎古書,一直如履薄冰、如臨深淵;而羅先生1964年從南開研究生畢業,即被分配到江西贛南師范學院任教,亦無用武地,十一年后得好友幫助,才重返南開。兩位先生的學術基礎都極好,卻因時代的緣故,青年即遭困厄(傅先生更為蹇舛),俯仰屢變,一直熬、耗到中年,才在新時代的學界出人頭地、大放異彩。竊以為,他們在“升沉俱有時”上,必定有著惺惺相惜的默契和感慨。我忽又想到,羅、傅兩位先生總算是“失之東隅,收之桑榆”了;而像裴斐、沈玉成等同輩人,就更加坎壈侘傺了。“人間不得意,半是鬢先衰”,當一心向學之學人吟此一聯,能不灑一掬之淚?

在2004年第5期《文藝研究》上,有一篇羅宗強先生的訪談錄,題目是《自強不息,易;任自然,難。心向往之,而力不能至》。用這么個略顯拗口的題目,或許是羅先生的本意。對于一般人,自強不息就不容易做到了;而羅先生卻更進了一層,要委運任化,足以說明先生是有“慧根”的,已豁然“悟道”矣。這或許也是羅先生的學術能超越群儕,進入高妙境地的緣故?

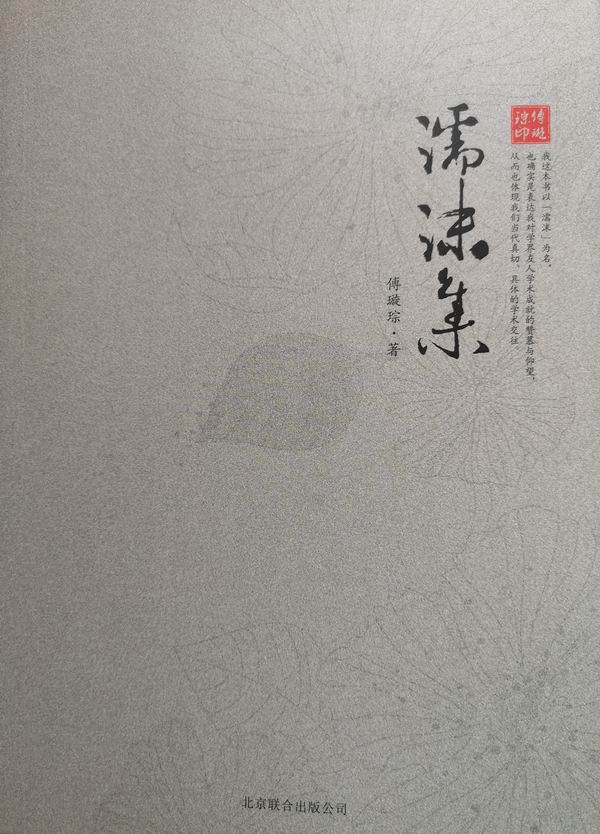

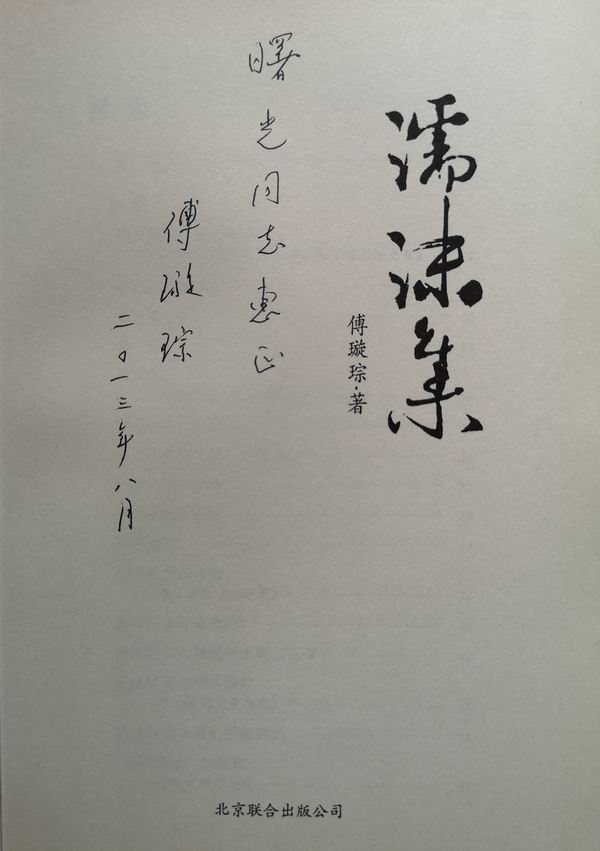

傅先生的《唐詩論學叢稿·后記》有云:“本來,我服膺于‘魚相忘乎江湖,人相忘乎道術’這兩句話的,但在目前我們這樣的文化環境里,為友朋的成就稍作一些鼓吹,我覺得不但是義不容辭,而且也實在是一種相濡以沫。”我每讀及此,即為之動容。又,傅先生有一本學術散文集,書名即《濡沫集》。羅先生和傅先生的交往,聲應氣求,胸無宿物,亦可視為學術上的相濡以沫。

總體而言,羅、傅二老是學術知己,羅信毫不隱諱,坦露心跡,極見真誠,故很值得一談。想來羅先生家里也藏有不少傅先生的書信,我突發奇想,如果將來能出一本小冊子——《羅傅往來書信集》,豈不是好?然而,傅先生家藏之信札已然四散矣。覆水難收,思之悵然。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司