- +1

終于不用計算被毒蛇咬后最多能走幾步了

科學藝術研究中心

馬普人類認知和腦科學研究所的Pawe? Motyka等人,去年6月份在《心理生理學》(Psychophysiology)期刊上發表的一篇論文中,研究了心臟活動如何調節我們有意識地感知外部刺激的能力。

他們發現志愿者在心臟收縮期(此時心肌將血液泵入動脈)不太能感受到身體被輕微電擊;相比較而言,在舒張期(此時心臟放松,其腔室再次充滿血液),他們可以更清楚地記錄下感覺。這是為什么呢?

今年4月27日發表于《美國國家科學院院刊》(PNAS)的新研究中,他們進一步探討了這種現象的發生原理。研究人員邀請來37名志愿者,將電極分別戴在這些人的左手食指和中指上,然后讓他們配合指出能察覺到細微電擊的時刻。

與此同時,腦電圖(EEG)和心電圖(ECG)設備則在一旁記錄下大腦和心臟的電活動,從而找出心腦如何相互影響的機制。

結果發現,志愿者感受到電擊的時刻與軀體感覺誘發電位(SEP)標記物的振幅增加有關。其中一個稱為P300的,在心臟收縮期似乎受到抑制,從而主體無法在那一刻明確感知到手指被電擊。對于心率更穩定的人來說,這種影響似乎更強。另一個被稱為心跳誘發電位(HEP)的因素也參與其中,它代表的是心跳意識。

有趣的是,被試對心跳的意識越強,他們察覺到的電擊感受就越少。對此,作者們認為,最合理的解釋似乎是,HEP振幅的增加反映了從外部注意到內部注意的轉變,主體通過降低身體感覺網絡的基線放電率,干擾了對外部身體感覺刺激的有意識感知。

雖然仍不清楚心腦作用的主要途徑,但可以確定一點,體感皮層的確承擔了心臟輸入的重要中轉中心。它是如何調節內外感受之間的關系的呢?這將是他們接下去要解決的問題。

4月份發表于《東南部考古學》(Southeastern Archaeology)期刊的一篇論文中,佛羅里達自然歷史博物館陶瓷技術實驗室的研究員C. Trevor Duke等人分析了當地盛產陶器的著名宗教遺址羅伯茨島(Roberts Island)以及另外一個名叫水晶河(Crystal River)的古老遺址,得出了上述結論。

通過對上述兩處遺址的調查,他們發現二者都是非常國際化的社區,每年都會有一兩個月出現人口激增。水晶河區域在公元50年左右就出現了小規模的宗教聚集儀式,包括儀式葬禮和婚姻同盟等,公元200年左右之后開始大幅增加。

但在650年左右,因為環境和社會危機,這個社區被遺棄了,當地剩余的居民便轉場去了羅伯茨島。接下來的4個世紀中,每年幾百位外地游客依然興高采烈地涌入羅伯茨島旅行和聚集,這凸顯了當地人對維持社群的承諾。

研究人員從兩個禮儀場所的土墩中收集了樣品貝殼堆和動物遺骸等“廚余垃圾”,確定了當時盛宴中使用的物種并計算了含肉量,發現就物質豐富程度而言,兩地存在極大差異:在羅伯茨島,牡蠣和其他雙殼類動物的肉占樣本重量的75%,鹿和其他哺乳動物的肉不到3%;而在水晶河,貝類只占25%,哺乳動物類占45%。

先前有研究表明,聚集儀式轉場的時期,也正是環境變化完全改變了當地珊瑚礁和生態系統的分布的時期:隨著海平面下降,牡蠣床可能已經向海平面移動,因此羅伯茨島的居民也必須走得更遠才能收獲食物,維持儀式活動的延續。考古證據顯示,公元1050年左右,羅伯茨島的禮儀遺址也撤離了當地。

但無論是氣候變化還是食物危機,都無法切斷人們與那片土地的聯系,他們依然通過聚集活動共同思考著當地的未來。如今這種精神在佛羅里達得以延續,相信疫情過后,那里又會重新熱鬧起來。

美國俄勒岡州立大學工程學院助理教授Heather Knight的團隊制造了一個富有表現力的自主運動生成系統,裝載在Neato Botvac真空吸塵機器人上。該系統可以映射每個掃地機器人的運動特征,如路徑形狀、加速度和速度,以及它們是朝參與者的方向移動還是遠離參與者。

他們還受到《白雪公主》中Happy(高興),Sleepy(瞌睡)和Grumpy(暴躁)三個小矮人的個性啟發,特地將每個機器人設置為不同的運動風格。Happy以平穩的動作和中等的速度尋找人類;Sleepy雖然也在尋找,但動作有些遲緩,而且加速度也比較慢;Grumpy在使用不穩定的動作和一系列速度時,則會避開人類。

在不被告知性格的情況下,人類參與者在一系列試驗后會對每個機器人動作演示的禮貌程度、友好程度和智能程度進行評估。他們認為Grumpy是最不禮貌和最不友好的,而Happy則被認為是最友好和最聰明的,Happy和Sleepy被認為是最有禮貌的,盡管它們的評價只是略高于“中性”。

研究者認為,能夠被區分出基于動作的角色,這對于將機器人個性集成到簡單機器人中來說一件好事,就像個性在人們的互動中的重要性一樣,機器人的個性也會影響信任,進而影響其如何參與特定任務。衷心希望未來他們繼續開發出另外四個小矮人的掃地僧,哦不,掃地機模型。畢竟要集齊7個才行!

碳是一種揮發性元素,它對行星體的形成和演化具有相當大的影響。數十年來,根據對阿波羅樣本的早期分析,人們一直認為月球中的碳和其他揮發性元素已經耗盡。但最近十年又有科學家質疑了這種“干月球”假說,因為他們在月球巖漿海洋和內部物質中找到了揮發性水和碳存在的痕跡。

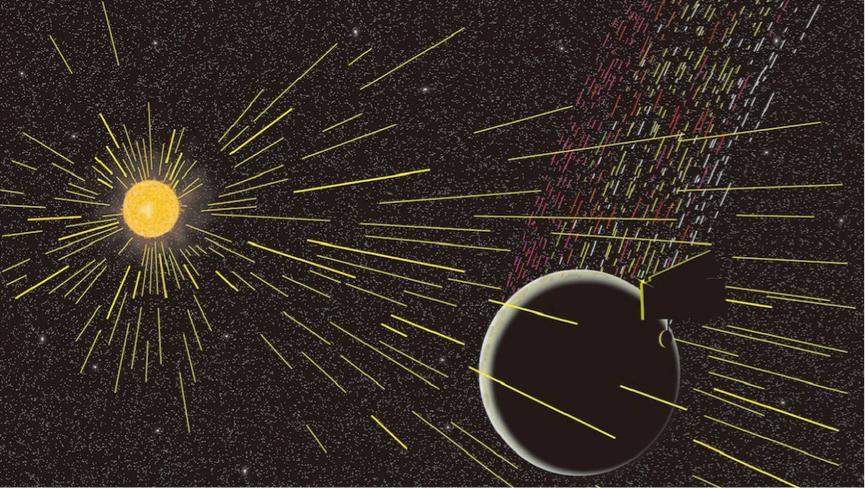

此次基于KAGUYA上離子質譜儀的觀測,研究人員發現這些排放物幾乎出現在整個月球表面,空間排放通量達到了平均每平方厘米每秒約5.0×104個,不過不同區域會有高有低。

盡管太陽風(來自太陽的帶電粒子流)以及與富含揮發物質的微流星體碰撞都有可能產生碳離子排放,但經計算得出,這兩種來源相加依然無法達到觀測得出的排放通量,所以最好的解釋是,本地碳儲存貢獻了差異部分,只不過在地理區域上的分布有所不同。

這一研究同時也表明,使用離子儀可以有效地觀察到太陽系中其他小天體散發的揮發性顆粒。因此,接下去,他們計劃分別在BepiColombo水星磁層軌道飛行器和火星衛星探測任務期間對水星和火衛一進行二次離子觀測。

由于生計緣故,他們不得不居住在有毒蛇出沒的地方,并且由于地處偏遠,得到的醫療保障也遠遠不夠。現有的抗蛇毒療法是進行血清靜脈注射,必須在臨床環境中進行,但其特異性差,發生不良反應的風險也很高,許多人因為延誤而失去了最佳治療時機。

5月6日的《科學轉化醫學》(Science Translational Medicine)期刊上,來自利物浦熱帶醫學院的Laura-Oana Albulescu博士等人稱,他們找到了一批可以用作院前治療劑來治療蛇咬傷的金屬螯合物。

測試顯示,二聚己內酯(也稱為英國抗路易斯酸)及其衍生物2,3-二巰基-1-丙烷磺酸(DMPS)能夠抑制依賴鋅離子起作用的蛇毒酶的體外活性。

論文寫道,DMPS是一種已獲許可且負擔得起的安全藥物。它可以通過口服來中和毒蛇毒液,在受害者被咬后不久、前往醫療機構之前對其提供保護。盡管患者到達臨床環境后仍可能需要抗蛇毒血清,但這一早期干預能夠起到挽救他們生命和四肢的作用。

蛇咬傷最近被世界衛生組織列入了“優先NTD”名單(NTD意為被忽視的熱帶病),并制定了一項戰略:通過改善現有治療方法,開發新療法和給當地社區賦權,到2030年將相關死亡和殘疾人數減少一半。新口服藥的出現為達到這一目標開辟了很好的前景。

ABOUT.

科學藝術研究中心是一家非營利機構,以“跨界促生變革”為核心,致力于打造國內首家科學藝術家們的研究與創新平臺,來促進不同學科領域間的高度交叉融合。科學藝術研究中心集創作與傳播為一體,推動科學知識的大眾普及。

原標題:《asap | 終于不用計算被毒蛇咬后最多能走幾步了》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司