- +1

從愛知到昆明|深圳灣環評造假凸顯生態紅線的尷尬

被忽視的紅線

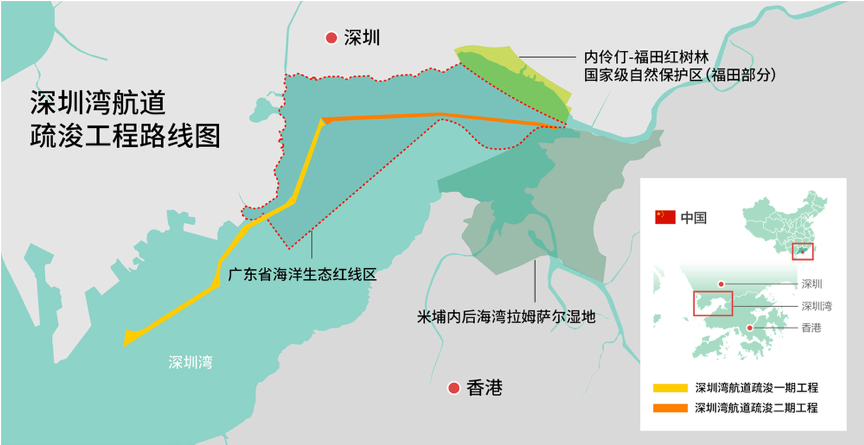

3月底,針對深圳灣道疏浚工程的環評報告在網上公開征求意見,細心的公眾發現它多處抄襲了《湛江港30萬噸級航道改擴建工程環境影響報告書》的內容,甚至文中多處地名仍是“湛江”,一時引發公眾對國內環評亂象的強烈關注。但被輿論忽略,卻同樣重要的話題是:中央要求“不可突破”的生態保護紅線制度,也因這起事件被再次打上問號。

深圳灣位于深圳與香港之間,形狀像一個向西南開口的“U”字。這片海域北側歸深圳市管轄,南部則屬于香港。灣內連片紅樹林濕地,是全球北方候鳥重要的中轉站之一,每年冬春季節,有上萬只候鳥在此越冬棲息。

深圳這一側的海域,除了有內伶仃-福田紅樹林國家級自然保護區的福田部分,其大部分區域在廣東省海洋生態紅線之內,不論是限制類還是禁止類紅線區,都不允許進行例如圍填海、挖砂、排污等破壞生態系統的活動。

不過,上述環評報告卻為一條穿越深圳灣西南部海洋生態紅線區的航道的疏浚工程開了綠燈。該工程是旅游項目“海上看深圳”的配套工程,計劃在該區域疏浚出一條長約17公里、寬120米、水深3.1米的游船航道。其二期工程更計劃橫貫整個深圳灣,東距香港的米埔內后海灣拉姆薩爾濕地僅200米之遙。

疏浚作業需翻掘清除大量灣底泥,對海底地形形成不可逆的改變,對整個海洋和濱海生態食物鏈——紅樹林、候鳥棲息地、豐富的底棲生物,包括各種魚類甚至中華白海豚來說,都將造成嚴重的威脅。

但是這份環評報告得出的結論卻是:項目對11個相關限制類紅線區、保護區“影響較小”或“基本無影響”,并認為它“符合《廣東省海洋生態紅線》管控要求”。

一項“創新制度”的尷尬

中國的“生態紅線”制度,最早于2000年在長江流域開始試點,在2011年被正式寫入國務院環保政策文件,其中提出同時在陸地和海洋的生態環境敏感、脆弱區劃定生態紅線。此后,海洋生態紅線的劃定長期由國家海洋局負責。

2012年,國家海洋局發文將渤海灣作為海洋生態紅線的第一個試點。2013年,山東省第一次將占其管轄渤海海域面積40.05%的海域劃定為紅線區,成為全國首個實施海洋生態紅線制度的省份。目前,全國11個沿海省份已全部完成海洋生態紅線的劃定,將30%的近岸海域和37%以上的大陸岸線納入紅線管控范圍。

海洋生態紅線和耕地紅線、林地紅線一樣,都是極具中國特色的制度創新,在世界范圍內尚無先例。在官方文件中,海洋生態紅線區被定義為“具有特殊重要海洋生態功能,必須實施嚴格管控、強制性保護的區域”。它像一道可以迅速生效的“警戒線”,將最脆弱、最重要的近岸海域、岸線,和其中的瀕危物種及其棲息地圈入保護范圍,為將來逐步實施的分類管理和環境修復設定了清晰的地理靶標。

不過,作為制度創新,它也帶有強烈的摸索性質。

中國陸海長期分開管理,給濱海環境管理帶來了尷尬。大量環境沖突發生在濱海地帶,但是在2018年大部制改革之前,國家海洋局和國土資源部對這些區域都可能宣稱管轄權。管理沖突導致海洋紅線區政策實際上難推行,或執行不到位。

對這點,關注珠三角、京津冀地區沿海生態問題的環保組織廣州珠灣人和生態研究中心(CECA)總干事助理楚君深有體會,她說:“濱海地帶的海陸分界線往往是理不清的,比如我們想開展監督或推進某個項目,好不容易找到當地部門,卻常會遇到兩邊(海洋和國土部門)‘踢皮球’,或者都要來管的情況。”

2018年,國家海洋局和國土資源部在“大部制改革”中合并為自然資源部,一定程度上緩解了原先空間規劃重疊、多頭管理造成的權責沖突。不過,要真正實現管理整合、權責明晰,以及完全的陸海統籌規劃,還需要制度的完備。

各地的海洋生態紅線區都分為“禁止開發區”和“限制開發區”兩個管控級別。名義上雖然如此,但是對這些紅線區的保護卻缺乏可操作的法律依據。最接近的一條,是2017年修訂的《海洋環境保護法》中一條“國家在重點海洋生態功能區、生態環境敏感區和脆弱區等海域劃定生態保護紅線,實行嚴格保護”的原則性規定。

中國政法大學教授、環境法專家王燦發認為,現有涉及海洋生態紅線的政策框架在最大程度上提供了紅線劃分的技術依據,但還不足以有效解決實施問題。責任不清、罰則不明,是現階段海洋生態紅線的首要困境,也是相關管控、限制性要求難以實施到位的重要原因。

“長期來看,紅線劃好之后該怎么辦?在紅線區域內具體能干什么、不能干什么?以現有的中央及各地措施和意見來看,絕大多數都規定得不夠清晰,缺乏統一的標準”,他說。

黃唇魚的困惑

在這種現狀下,海洋生態紅線屢屢面對尷尬現實。就在深圳灣環評報告引發輿論熱議的同時,同在廣東,一個從深圳至茂名、江門的鐵路項目,也打算穿越“東莞黃唇魚自然保護區”限制類紅線區和禁止類紅線區,以及另3個生態紅線區。

黃唇魚是國家二級保護動物,被世界自然保護聯盟(IUCN)列為極度瀕危物種。東莞市黃唇魚自然保護區是世界已發現的唯一的黃唇魚產卵場。一旦項目在珠江口完成隧道下穿,其產生的噪音和振動勢必會對黃唇魚的產卵場及棲息地造成無法復原的破壞。

該區位于廣東省海洋生態紅線區內,同時受到“自然保護區”和“海洋生態紅線區”的雙重保護。在最后公布的環評方案中,項目堅持穿越紅線區。它原本有不穿越的備選方案,成本高出約1.77億。

楚君說,類似占用紅線事件并不鮮見,且常常無解。最常見的占用是高鐵、高壓線、基站等建設工程。還有一些活動難以界定到底是否違反規定,如捕魚。小型捕魚與當地漁民生計相關,是被允許的,而養殖業占用紅線區的問題,目前也存在著爭議。

盡管很早就完成了劃定,海洋生態保護紅線制度對海洋環境保護工作的具體指導卻很有限。在楚君看來,它的效力還不及2018年《國務院關于加強濱海濕地保護嚴格管控圍填海的通知》(國務院24號文),該文一經印發,便非常有力地叫停了全國范圍內的各種圍填海項目。

“不是每個案子都能像深圳灣那樣能夠引爆輿論,并贏得廣泛公眾關注的。要想在(海洋生態紅線保護)這個問題上形成真正有效的約束,還是得從完善相關政策入手。”楚君說。

地位崇高,惟立法缺失

事實上,從2017年開始,政府高層就開始整合生態紅線管理體制,并賦予了它崇高的地位。

2017年1月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳(簡稱“兩辦”)聯合印發了《關于劃定并嚴守生態保護紅線的若干意見》,要求將海洋生態紅線納入全國生態保護紅線。文件由這兩個最高層級機構而非環保部門發出,被認為體現了中央突破該制度的部門割裂的意圖。文件要求最晚到2020年底前,全國生態保護紅線全面劃定。

目前已有15個省份的生態保護紅線劃定方案被國務院批準。據CECA了解到的情況,其中,沿海省份已將原先的海洋生態紅線區納入了新的生態保護紅線區。

2019年11月,“兩辦”發布的《關于在國土空間規劃中統籌劃定落實三條控制線的指導意見》,更將生態保護紅線設定為“三條控制線”的第一條,同永久基本農田、城鎮開發邊界一起,作為調整經濟結構、規劃產業發展、推進城鎮化的“不可逾越的紅線”,用它們來“夯實中華民族永續發展的基礎”。它不僅將“海陸統籌”作為一項基本原則,而且要求生態保護紅線要堅持保護優先、生態優先的總原則,保證生態功能的系統性和完整性。

在自然資源部關于此《指導意見》的新聞發布會上,其下國土空間規劃局副局長孫雪東承認:“過去國家層面未出臺生態保護紅線管理辦法,未明確紅線內可開展的人為活動,導致各方對紅線劃定和后續管理的理解落實存在分歧。”他同時提到,《指導意見》中明確了生態保護紅線內允許的8類有限人為活動,認為這將有利于矛盾協調和沖突處理。值得一提的是,這8類活動中有一類是“不破壞生態功能的適度參觀旅游和相關的必要公共設施建設”。如果此次深圳灣環評沒有因抄襲而被終止,那么它對航道疏浚工程對生態紅線區“影響較小”和“基本無影響”的結論,是否就足以為這個旅游配套工程點亮綠燈?目前沒有官方答案。

在王燦發看來,生態保護紅線區盡管是近年環保工作的重中之重,但是它仍然是一個不夠嚴格的制度。“一開始我們理解生態保護紅線應該類似于‘18億畝耕地紅線’,是高壓線,不可觸碰,現在看來不是。”他說,“它不完全禁止開發,只是原則上禁止開發,嚴禁不符合主體功能定位的各類開發活動。這些原則,實踐中將很難進行判斷和區分。”

王燦發認為最好的解決方案應該是立法,“對于任何紅線,無論是海洋紅線,還是陸地紅線,一定要有專門的立法。對于違反規定觸碰紅線的行為,需要有具體的追責規定。”

(作者王春暉,自由撰稿人,長期關注農業、健康、氣候和相關公共政策。本文采寫得到環保組織中外對話的支持)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司