- +1

戲子真的無(wú)情嗎?

原創(chuàng) 瑜音社 瑜音社

按|觀文

臺(tái)上看戲,看文學(xué)的表演;

臺(tái)下觀文,觀表演的文學(xué)。

歷觀文囿,泛覽辭林,

略其蕪穢,集其清英。

使皮黃一技上躋文學(xué)之林,

酬列位賓朋拳拳愛(ài)戲之心。

《瑜你臺(tái)上見(jiàn)》

已經(jīng)全部結(jié)束咯

往期的節(jié)目

聊過(guò)“戲子”

聊過(guò)這兩個(gè)字背后的辛酸

本期「觀文」

我們跟隨“角兒”的腳步

踏上尋找自我認(rèn)同的漫漫旅程

“戲子”:戲文子弟

中國(guó)戲曲的起源有諸多說(shuō)法,有祭祀說(shuō)、游戲說(shuō)等等,不一而足。唐代的參軍戲,是早期具有戲曲雛形的表演形式,由兩個(gè)人完成,一曰“參軍”,一曰“蒼鶻(hú)”。“參軍”一般是做官的人,“蒼鶻”則戲謔、嘲諷于他,生出妙趣橫生的情節(jié)。

這是一種滑稽的調(diào)笑戲,其中也蘊(yùn)含著勸諫當(dāng)權(quán)者的苦心。從一開(kāi)始,表演者的地位就是低下的,他們千方百計(jì)逗君上開(kāi)心,小心翼翼地表露自己的觀點(diǎn)。久而久之,以歌舞娛人的“倡優(yōu)”成了最低賤的職業(yè)。

皆有習(xí)位倡優(yōu)者,名曰為戲文子弟。

——(明)陸容著

《菽園雜記·卷十》

“戲子”一詞,一說(shuō)源自“戲文子弟”。從南宋雜劇初具規(guī)模時(shí)起,“戲文”既指劇本,也代指舞臺(tái)演出。從這里看,并不含貶義。但在實(shí)際生活中,“娼”、“妓”歸作一類(lèi),有時(shí)甚至有明文規(guī)定,勒令官員不可與之相交。雍正皇帝曾頒下明旨,官員禁養(yǎng)戲子。

“外官養(yǎng)戲殊非好事,朕深知其弊,非倚仗勢(shì)力擾害平民,則送與屬員鄉(xiāng)紳,打秋風(fēng),討賞賜,甚至借此交往,夤緣生事。二三十人,一年所費(fèi)不止數(shù)千金。

……府、道以上有司官員,事務(wù)繁多,日日皆當(dāng)辦理,何暇看戲?家中養(yǎng)有戲子者,即非好官。”

——雍正二年上諭

在正統(tǒng)的士大夫觀念中,戲中所演,皆不可信。才子佳人、風(fēng)月情濃的戲碼更會(huì)教壞了人。

戲劇中多桑間濮上之事,所謂才子佳人,類(lèi)皆以無(wú)為有,一經(jīng)登臺(tái)扮演,則狎褻之狀,媟嫚之聲,曲意形容,淋漓盡致,儼然真有其事,真有其人。堂以前父兄子弟,僚屬賓朋,以及仆從皂隸,無(wú)不環(huán)繞聚觀,已覺(jué)不成事體;簾以?xún)?nèi)母女姑媳,姊妹妯娌,及仆婦婢女,公然于白日青天之下,大庭廣眾之中,寓目及此,尚復(fù)成何世界。

——方大湜

《平平言》卷二

雖然戲曲起源難以詳考,但戲曲誕生之初,是有教化之用的。宋南戲《琵琶記》中,開(kāi)篇即寫(xiě):“不關(guān)風(fēng)化體,縱好也徒然”。及至清末,相公堂子等風(fēng)氣固然存在,可世風(fēng)日下、人心不古,不該只歸咎于戲子。

考伶官之設(shè),實(shí)始于唐,供奉宮中以?shī)示踔浚蚝笫溃瑧騽∈家?jiàn)于民間。然各執(zhí)一業(yè),亦未嘗為人所輕視。至清室末葉,而伶風(fēng)大壞。士大夫之優(yōu)游于京都者,困于官箴,不敢明日張膽狎伎張樂(lè)。而飽暖思淫,人之恒態(tài),乃假名風(fēng)雅。……廉恥雖喪,而非其咎也。

——秋星《優(yōu)伶之人格問(wèn)題》

摘自周劍云主編《鞠部叢刊》

哪怕到現(xiàn)在,也經(jīng)常聽(tīng)到諸如“英雄枯骨無(wú)人問(wèn),戲子家事天下知”的論調(diào)。我們當(dāng)然應(yīng)該尊重與敬仰英雄,只是將“英雄”與“戲子”兩廂對(duì)立,恐怕是不妥當(dāng)?shù)摹?/p>

長(zhǎng)久以來(lái),“戲子”身上貼了太多標(biāo)簽,身處民國(guó)動(dòng)蕩時(shí)期,仍有人能清明地看到“非其咎也”,在今天,我們也該撕掉標(biāo)簽,去除成見(jiàn),重新看看活躍在舞臺(tái)上、熒幕中的“戲文子弟”。

戲子:唱戲的君子

梨園行里有一句話,叫“戲比天大”。

最嚴(yán)重的就是一九三七年在大舞臺(tái)演《獅子樓》的那一次折腿了。蓋叫天從用布景搭起來(lái)的一座很高的酒樓上跳下來(lái),為了要讓過(guò)下面演西門(mén)慶的演員,結(jié)果發(fā)生了事故。這次折腿,有很多人都為他擔(dān)心,怕他要永遠(yuǎn)告別舞臺(tái),蓋叫天自己又何嘗不心急。三年,好漫長(zhǎng)的歲月。最初的時(shí)候,身子簡(jiǎn)直連一動(dòng)也不能動(dòng)的。他想到了戲,拿許多戲來(lái)和他當(dāng)前的處境比一比。他想到了“遭不幸困住在店堂下”的秦瓊,想到了病倒在柴家莊的武松……哦,什么是貧病交迫,原來(lái)是這個(gè)況味。

——秦綠枝著

《采訪蓋叫天》

蓋叫天先生有“武生泰斗”之喻。武行演員在臺(tái)上不僅是辛苦,稍一不慎,負(fù)傷是常有的事。可在觀眾的注目之下,怎樣也不能害了戲,蓋叫天先生更是寧愿自己受傷,也不能傷了下面的演員。

武二花趙黑燈,擅摔殼子,經(jīng)常在疊著幾張桌子上摔下來(lái),以背著地,博得滿(mǎn)堂彩。夏月珊看到這樣太冒險(xiǎn),有傷體質(zhì),勸他不要這樣干,仍給你照樣的包銀。他回答說(shuō):“你只能養(yǎng)我一時(shí),不能養(yǎng)我終身。”

——鄭逸梅

《汪優(yōu)游談劇場(chǎng)掌故》

武二花,是武戲?yàn)橹鞯幕樞小R赃@樣的絕技呈于舞臺(tái)來(lái)賣(mài)座,是拼著命的。最終,這位演員在一次演《收關(guān)勝》時(shí),翻三張半桌,不慎摔死在臺(tái)上。

在群星閃耀的時(shí)代,趙黑燈并不是一位大角兒,現(xiàn)在留存的資料里,記下的也只有這一件事。

可以想見(jiàn),這方紅氍毹上,有多少人來(lái)來(lái)去去,歷盡了苦辛,就為了給臺(tái)下的座兒演上一出、唱過(guò)一回。

梨園行里的情義,最是深厚。

練功、學(xué)戲,個(gè)中滋味,只有吃過(guò)這份苦中苦的人才知道。因?yàn)榱私猓鸥芋w諒,更加會(huì)相互扶持。

一起長(zhǎng)大的同門(mén)師兄弟、姐妹,自小結(jié)下的情義,不啻于血脈相牽;演員之間“臺(tái)上見(jiàn)”的約定,結(jié)下的是亦師亦友的默契與友誼。

當(dāng)年,余叔巖先生因倒倉(cāng)暫別舞臺(tái),復(fù)出時(shí),搭了梅蘭芳先生的班,兩位大師之間的相互成就,傳為一段佳話。

九一八年秋,“春陽(yáng)友會(huì)”的名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)李經(jīng)畬找馮幼偉先生,研究叔巖搭班的事。李先生認(rèn)為叔巖長(zhǎng)此閑居,終非了局,勸他搭班。叔巖表示,“只愿與蘭弟跨刀”,請(qǐng)馮先生征求我的意見(jiàn)。

我在義務(wù)、堂會(huì)戲中,早已看過(guò)他的戲,很愿和他合作。那時(shí),我雖搭朱幼芬的“翊群社”,但我的內(nèi)兄王毓樓正和姚佩蘭醞釀組織“喜群社”,約好我在新明大戲院開(kāi)幕演出。我提出加入叔巖,他們認(rèn)為社內(nèi)已有頭牌老生王鳳卿,戲碼不好派,增加戲份開(kāi)支也沒(méi)有必要。我說(shuō):“我已經(jīng)答應(yīng)叔巖,你們務(wù)必把這件事辦圓了。”

最后他們表示,戲碼倒第三,戲份是鳳二爺?shù)陌霐?shù)。當(dāng)時(shí)我的戲份每場(chǎng)八十元,鳳二哥四十元,我覺(jué)得二十元似乎少了些。王毓樓、姚佩蘭說(shuō),“叔巖還要帶錢(qián)金福、王長(zhǎng)林等陪他唱戲的配角,這都要另開(kāi)錢(qián),負(fù)擔(dān)已經(jīng)不輕了”。我就托馮先生轉(zhuǎn)達(dá)這兩個(gè)條件,大家以為他未必肯屈就,哪知叔巖一口答應(yīng),第三天就和介紹人馮、李兩位一起到了蘆草園我的家里。李經(jīng)畬說(shuō):“叔巖二次出山,希望多多關(guān)照,戲碼也要請(qǐng)您幫忙。”我說(shuō):“我和余三哥是老弟兄,老世交,他的事我必盡力而為,咱們先想幾出對(duì)兒戲,就可以和我在后面唱了。”

——梅蘭芳述;許姬傳、許源來(lái)、朱家溍記

《舞臺(tái)生活40年》

考慮戲碼時(shí),梅先生提出,要避開(kāi)與老搭檔王鳳卿先生合作過(guò)的戲,一是敬重,二來(lái)余先生的嗓音尚未完全恢復(fù),相形見(jiàn)絀,反為不美。后來(lái)敲定了一出《游龍戲鳳》,余先生憑此漸漸復(fù)出舞臺(tái)。

有一種演出形式,是義演,也就相當(dāng)于今天的公益演出,演出所得全部捐獻(xiàn)。這之中最常見(jiàn)的有義務(wù)戲與窩頭戲。

所謂的義務(wù)戲是演員為賑災(zāi)濟(jì)貧的籌款演出,戲園如營(yíng)業(yè)性演出一樣公開(kāi)售票,但是演員不領(lǐng)取包銀,戲單上都注明義演的原因。例如,在北京梅蘭芳博物館展出了一張民國(guó)時(shí)期梅蘭芳為救濟(jì)窮苦人力車(chē)夫演出的窩窩頭戲戲單;天津戲劇博物館保存了大量的天津老戲單,其中一張是二十年代“老鄉(xiāng)親”孫菊仙和名票劉叔度、王君直等人假座廣東會(huì)館演出“直魯豫賑災(zāi)義務(wù)戲”。

——《中華戲曲》

義演名目很多,次數(shù)最多的叫“窩窩頭戲”在每年年底舉行,以救濟(jì)梨園界貧苦同仁;其次是救災(zāi)義演;再次是為各類(lèi)社會(huì)公益事業(yè)籌募基金。

——孫以昭著《京劇藝術(shù)漫論》

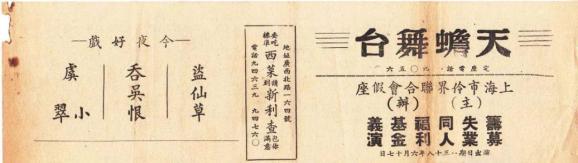

義演戲單 《全本販馬記》(天蟾舞臺(tái))

角兒們對(duì)于這一類(lèi)演出,向來(lái)最是積極,很少推諉,也從不會(huì)因?yàn)檫@是義演,而不賣(mài)力氣。

如花臉名家金少山先生:

金少山對(duì)演“義務(wù)戲”特別是針對(duì)同行義演的“窩頭戲”,無(wú)論再忙,他從來(lái)是義不容辭的。在“窩頭戲”或者是“義務(wù)戲”中,除了筆者前面所講的之外,金少山還曾與譚富英合演過(guò)《捉放宿店》等,與程硯秋、王少樓合演過(guò)《二進(jìn)宮》等,跟馬連良、譚富英、程硯秋、李少春、葉盛蘭合演過(guò)《龍鳳呈祥》等,每次演出聲勢(shì)浩大,影響甚廣,必得好評(píng),揚(yáng)名立萬(wàn)。

——蘇笑神著

《論大凈王侯風(fēng)云路——群星薈萃中的金少山》

又如1934年仲夏,河南發(fā)生水患,災(zāi)情奇重,梅蘭芳先生赴河南舉行賑災(zāi)義演:

隨梅義演的名家很多,有王又宸、姜妙香、劉連榮、朱桂芳、苗勝春等。陣營(yíng)堅(jiān)強(qiáng),所演均為拿手佳劇。原定義演三日,后因觀眾的強(qiáng)烈要求又增加了八場(chǎng),其中有兩天加了日?qǐng)觥:笥謶?yīng)觀眾要求,除一等票價(jià)不變外,其余各等票均降價(jià)。梅氏更將最后一場(chǎng)與王又宸合作演出《四郎探母》的全部收入捐贈(zèng)給了開(kāi)封的京劇界窮苦藝員。義演結(jié)束后,河南賑災(zāi)委員會(huì)為表彰梅蘭芳的義舉,特別贈(zèng)送了一方巨幅緞匾,上面橫書(shū)“災(zāi)民受福,德音孔昭”八個(gè)大字。

——孫以昭著《京劇藝術(shù)漫論》

再如程硯秋先生赴歐洲考察之后,更深入地考慮了戲曲從業(yè)者們生活保障的問(wèn)題:

疾病的和衰老的,不能再活動(dòng)于舞臺(tái)上了,然而相當(dāng)狀態(tài)的事還有可以做的。如其能受到某種技術(shù)的訓(xùn)練的話,他便是生產(chǎn)合作社中的生產(chǎn)者了。再則,精神的生產(chǎn)事業(yè),例如給予劇界公會(huì)會(huì)員的子弟以教育,這也是疾病者和衰老者所能相當(dāng)去做的。

這些,假如我們都能夠?qū)W到,我們梨園公益會(huì)便立刻可以充實(shí)起來(lái),我們便能自己把社會(huì)地位提高,這是毫無(wú)疑義的。我們的目的并不含有政治意味,我們并不必像歐洲戲劇家那樣受社會(huì)重視就引為榮幸,我們所要求的是經(jīng)濟(jì)的解放,是要在中國(guó)戲劇界實(shí)現(xiàn)的“禮運(yùn)”所謂:“老有所終,壯有所用,幼有所長(zhǎng),矜寡孤獨(dú)廢疾者皆有所養(yǎng)。”至少至少,要比僅在每年年終唱一次“窩窩頭戲”以救濟(jì)貧苦同業(yè)者要積極些,要徹底些,要有計(jì)劃些。

——程硯秋

《程硯秋赴歐考察戲曲音樂(lè)報(bào)告書(shū)》

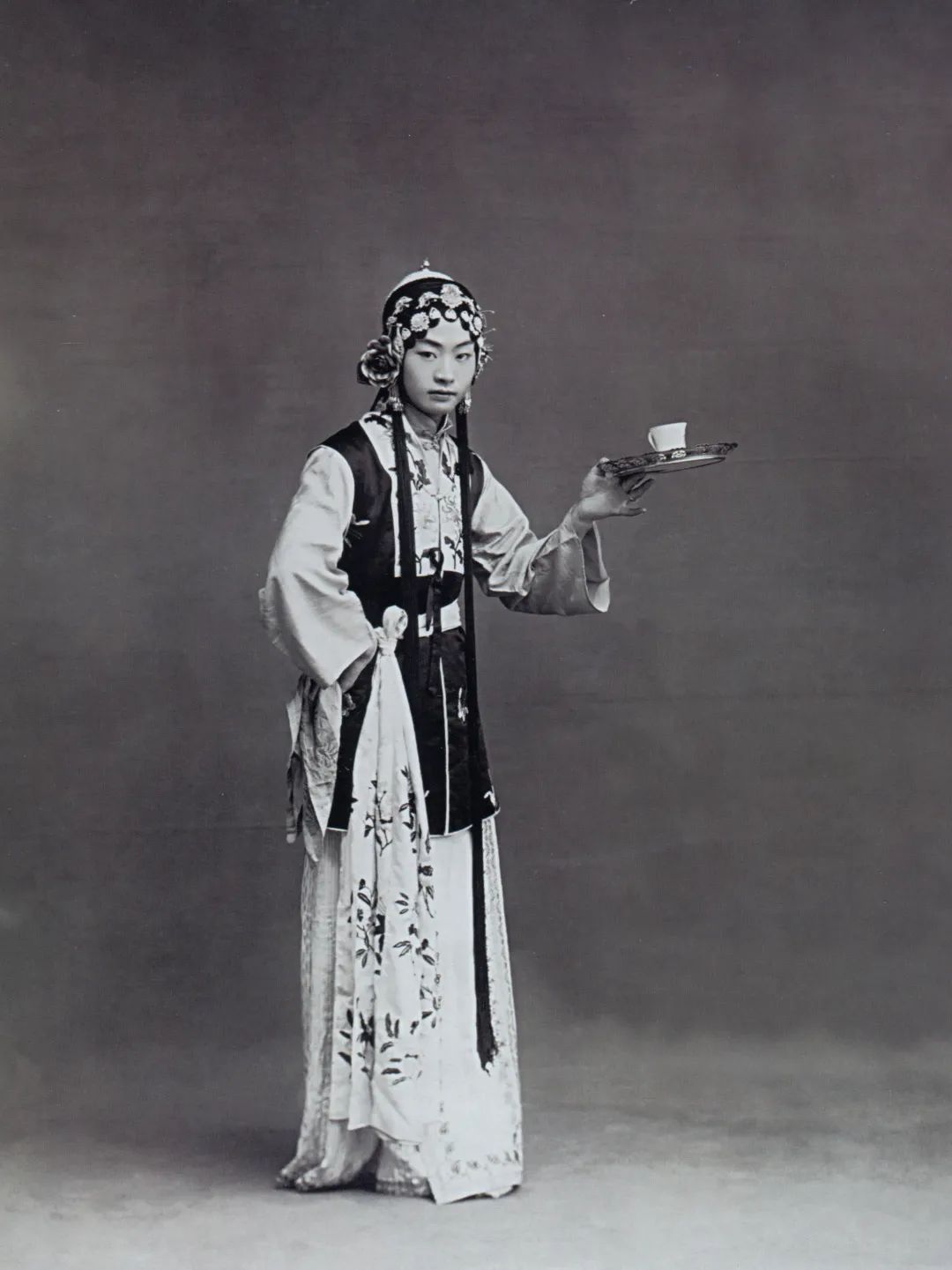

圖右程硯秋《鴛鴦冢》

“戲子”演繹悲歡離合,種種人生況味;看客徜徉在抑之不盡的幽怨、空谷里的嘆息,抑或翱翔天際的自由、山澗溪水的清泠之間,來(lái)來(lái)去去,不愿離開(kāi)。

昨天《瑜你臺(tái)上見(jiàn)》最后一期,瑜老板與我們分享的是,如何為自己的熱愛(ài)而活。

“熱愛(ài)”,是心底油然而生的對(duì)美的向往,在這個(gè)時(shí)代,職業(yè)沒(méi)有高下,不分貴賤,堅(jiān)持所愛(ài),一路走下去,最值得敬重。

演員的熱愛(ài),或許是臺(tái)上的角色、是戲文里的故事、是觀眾的掌聲,或許只是對(duì)方寸舞臺(tái)、廣闊天地的癡迷。

觀眾的熱愛(ài),或許是這出戲之外無(wú)限的遐思,或許只是唱念中偶然一瞬的動(dòng)容。

在劇場(chǎng),我們收獲各自的熱愛(ài)。

愿我們一直熱愛(ài)。

圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

文案 | 小咸瑜

編輯 | 瑜小胖

「瑜音社」

是京劇演員王珮瑜和她的團(tuán)隊(duì)

傳承與傳播京劇之美的平臺(tái)

京戲可聽(tīng)、可看,可觸摸、可感知

戲非戲也,越戲越真

原標(biāo)題:《戲子真的無(wú)情嗎?》

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng),澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問(wèn)http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司