- +1

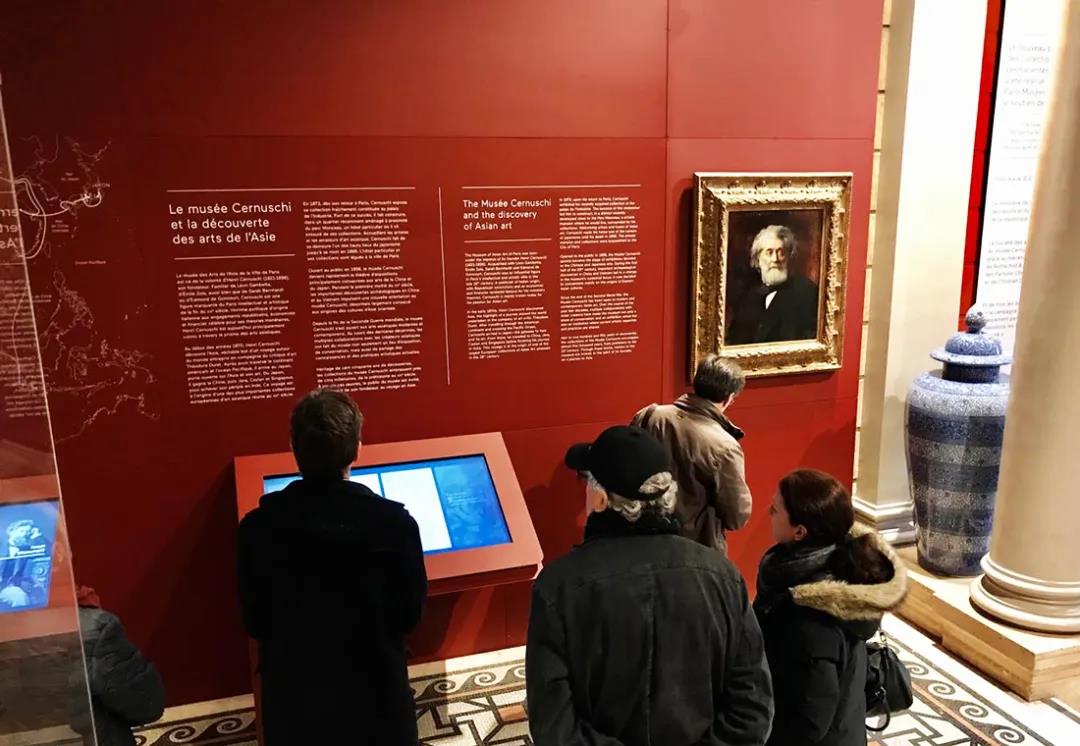

賽努奇亞洲藝術博物館館長易凱:構建一條理想的觀展路線

易凱(Eric Lefebvre)曾于法國就讀東方語言學院和羅浮宮學院,后在中國美術學院和北京大學留學,回法后于索邦大學完成博士論文,題為清代著名文人阮元的收藏實踐和觀念。2013年,易凱前往巴黎吉美博物館工作,在此之前他曾在賽努奇博物館擔任中國館藏負責人近10年之久。作為策展人,他先后策劃了“館藏中國古代繪畫展”、“中國藝術家在巴黎”、“海派書畫”、“漢風-中國漢代文物展”等大型展覽,在巴黎和歐洲普及推廣中國古今藝術。2014年中法建交50周年之際,易凱把2011年賽努奇的展覽“中國藝術家在巴黎”帶到了香港的“法國五月藝術節”(Le French May Arts Festival),內容不僅涵蓋徐悲鴻、林風眠等第一代留法畫家的作品,還有第二代如趙無極、吳冠中、朱德群等佳作。2015年,他重新回到賽努奇博物館,擔任館長職位至今。賽努奇博物館此前經歷了9個月的整修。

易凱: 這條觀展路線的獨特之處,就是我們并沒有選擇在每個展廳內單獨展示一個亞洲地方文化,而是在每一展示空間都設有一個“廣角式展示柜”。通過一個開放的視角來提出問題。

舉個例子,在展覽的開始部分,青銅器時代,我們同時陳列了中國與越南兩個青銅器時代的展示柜,觀眾能立刻在視覺上注意到兩者的不同之處:顏色不同、材質不同。再者就是通過重要作品間的區別:比如中國的青銅大鼎與越南的大型青銅鼓(這在中國的南方地區也很著名)。如此,我們就形成了一條循著時間線并伴有“廣角式展示柜”的觀展路線;從而使觀眾了解在日本、越南、韓國,這些制作技藝是如何被因地制宜改變的,以及它們是如何在另一種文化氛圍中“生存”的。

我們可通過6個大的空間來有序地參觀。

第一個空間,即藏品的收藏時代背景,就是賽努奇之家(博物館)。可以借此機會回到過去,想象在19世紀末,一位歐洲收藏家在其亞洲旅行期間,僅憑其個人眼光、學識與在旅途中結識的一些人際關系,在如此短的時間內如何進行選擇并建立其收藏的?

緊接著,第二個空間是由三個專注于中國“商周時代”的展廳。這些展廳其實是與“禮儀”相關的,也就是禮器。當然,青銅器是最重要的展品,但在這段時期它并非唯一的代表(藏品),比如還有玉器、瓷器等。我們更感興趣的是從“禮儀”的層面來審視這些藏品。

接下來的空間,是漢唐時代。從漢朝一直到唐朝,所有這個時期豐富的陪葬品都能讓我們了解中國社會的方方面面。

下一個空間是佛教藝術陳列室,我們借此展示了佛教從中國向韓國和日本的傳播。

常設展空間的最后由兩部分組成,其一是與近代中國的物質文化相關的空間,主要關于明清兩個時代的對外交流。

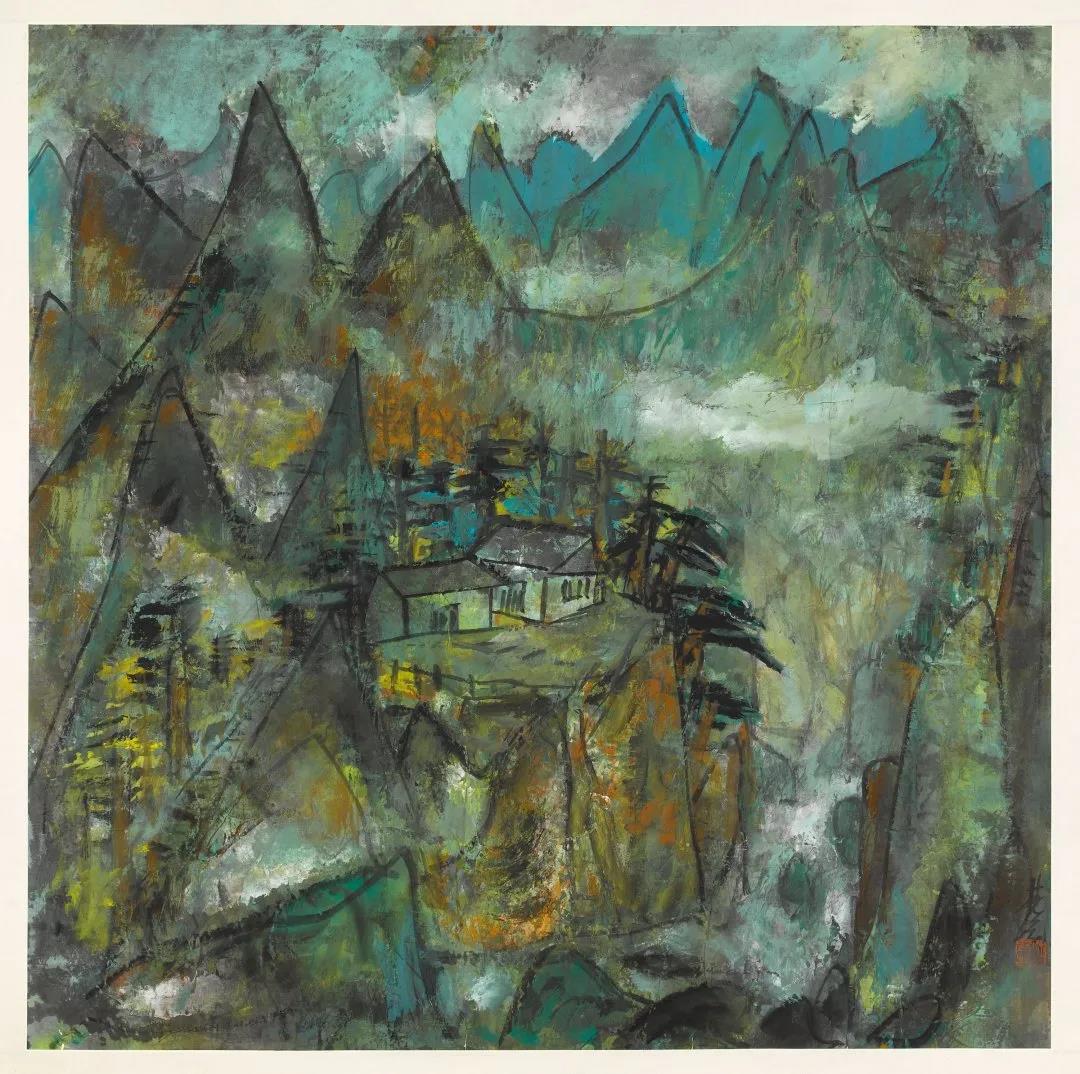

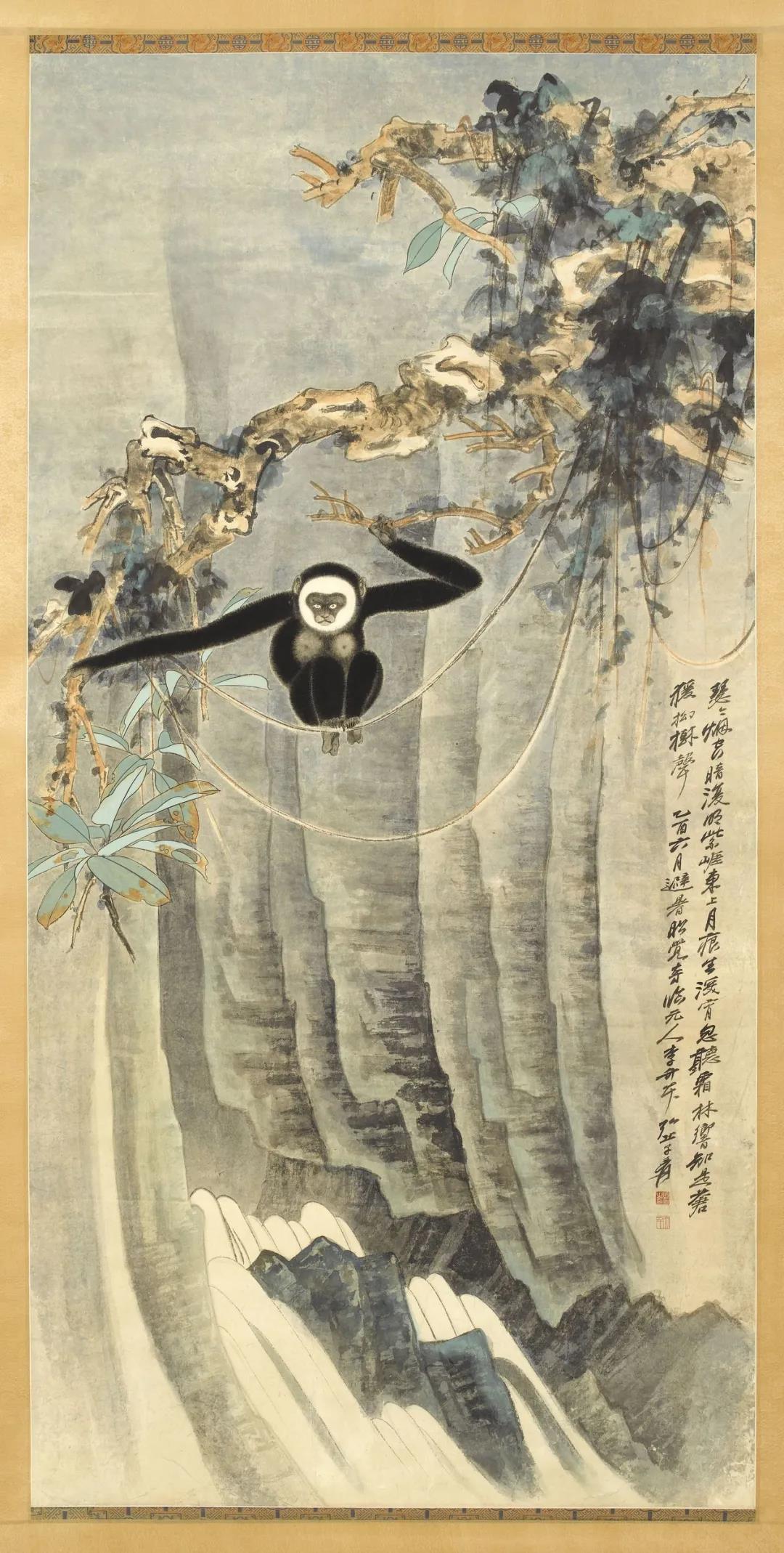

最后這條觀展路線將以亞洲繪畫陳列室和20-21世紀的藝術交流空間結束;亞洲繪畫陳列室是此次整修特意開辟的新空間,因為我們博物館收藏的現代繪畫作品非常豐富,比如中國20世紀繪畫就包括齊白石、張大千、林風眠、徐悲鴻、趙無極等大師的作品。

那讓我們再來說說關于博物館收藏方面的問題吧:首先想了解下你們現在是否還在繼續收藏作品呢?相關的(收藏)政策是什么?你們是否與亞洲當代藝術家們有很多的交流?是否有購買并展出他們的作品?

易凱: 剛才我提到的活躍在法國的中國藝術家們,就是一個說明我們與當代藝術家交流的不錯例子。比如,2011年,我策劃并舉辦了“中國藝術家在巴黎”一展,呈現三代藝術家的作品。第一代著名藝術家,如林風眠、徐悲鴻,他們是中國現代藝術教育的奠基人。第二代藝術家,享譽法國,有朱德群、趙無極、熊秉明,他們以各自的創作方式將中國傳統文化精神與抽象藝術很好地融合在一起。

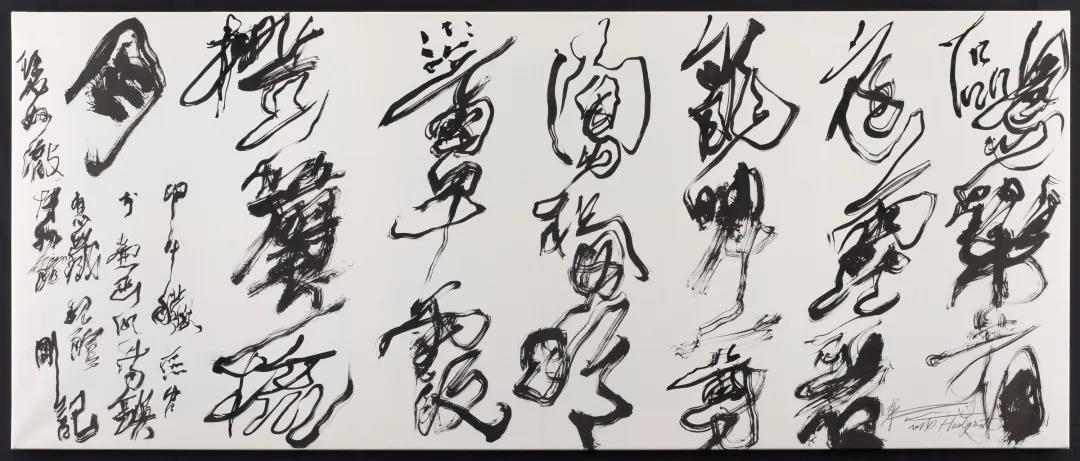

而第三代,我們邀請活躍在法國的當代藝術家們(如:黃永砅、王克平、馬德升、沈遠、茹小凡、陳開元等)分別為本次展覽因地制宜地創作了一件室外作品陳列在博物館外的蒙梭公園內,他們中一部分人在公眾面前直接進行創作;而且展后王克平就將其一件在公園內公眾面前創作的大型雕塑作品捐贈給了博物館,這也是一種豐富博物館收藏的方式。之后,在2016年,趙無極的夫人(Fran?oise Marquet)把趙無極先生的私人收藏古青銅器及他自己的一部分水墨抽象畫作捐贈給了博物館。

所以,我們的古代藝術收藏和現代藝術收藏以一種相對等的方式在不斷豐富。當然,剛剛這些例子都是關于活躍在法國的中國藝術家的情況,與此同時我們也關注并收藏活躍在中國的藝術家與其作品;例如,在當代水墨這塊,近期我們就收入了李津、魏立剛的作品。

在新的常設館藏展示中,有沒有當代藝術家的作品呢?

易凱: 我們介紹了很多活躍在法國的中國藝術家,但是,我們也發展一些讓我們感興趣的其他地區藝術家。比如我們曾做過一個旅法韓國現當代藝術家的展覽。而我們的繪畫展廳與其他觀展路線一樣,是不斷更新的;每三個月,我們將切換到一個不同的文化領域中。三月開館,是先從韓國開始,今夏將會是中國,再接著越南,最后年末時,將有一個日本的展覽。第一個韓國作品展將展出李應魯(Lee Ungno), 南寬 (Nam Kwan)以及沈敬子(Shim Kyung-ja)的作品。

有多少館藏作品將在此次新展中展出呢?

易凱:與整修之前的觀展路線相比,新路線更新了60%的作品,增加了(中國)現當代作品部分,并突出對日本、越南、韓國藏品的呈現。

我們的日本館藏策展人Manuela Moscatiello所選擇的藏品都是19世紀歐洲“日本熱”時期著名藝術家的重要作品。而且,這些藏品曾在黃永砅的《世界劇場》中出現,這些啟發他的藏品同樣也在19世紀賽努奇設想的展陳設計中扮演著重要的角色,所以,這些都讓我特別感動,更何況黃永砅又剛剛離開了我們。

您能再為我們講講博物館收藏的保存情況嗎?

易凱: 博物館有15000件館藏,有600件在我們的新展中展出,而大部分作品被保存于賽努奇博物館中;在上一次建筑翻新時,我們有機會擴建了博物館的地下空間。另外,我們還享有所有巴黎市博物館聯盟共享的保存設施,這樣就能根據作品材質的特性及其保存方式,將大型作品集中存放。這也讓我們能夠對一些超出我們空間的作品進行管理,因為150年下來,賽努奇曾經的官邸已放不下15000件作品了。

在未來的6個月里沒有臨展,博物館圍繞常設展會開展哪些活動,讓公眾對館藏有進一步的了解呢?能否說說關于博物館舉辦臨展的規劃?

易凱:從第一個周末開始,就有盧浮宮學院亞洲藝術專業的學生們來到博物館給公眾做新展導覽。正如我所說的,在法國關于亞洲藝術史方面的藝術資源十分稀缺。因此,我們希望從事亞洲美術史教育的學者、漢語教育工作者和專業講解員們都能來熟悉這個新的觀展路線并傳遞信息給所有公眾。

我們注意到,短期展覽中傳媒效果好的往往是那些公共教育活動,但一般來說時間非常有限。然而,公共教育方面的工作又需要講解人員花比較長的時間去熟悉內容,從而把信息成功傳遞給公眾。也正因如此,我們圍繞常設展開展的公共教育及文化藝術教育活動是具有決定性意義的。

但是要做好,就需要讓這個觀展路線一直保有活躍度。當然,一方面,繪畫展廳這邊每三個月將有一場不同文化領域的全新展覽。另一方面,我們還想把博物館的中央大廳(在目黑Meguro大佛正腳下的區域)規劃成一個自由的空間,以便舉辦一些戲劇演出、行為藝術或是裝置藝術。讓常設展空間同時也轉化成一個真正的藝術活動空間,這是非常重要的;我們可以有節奏地在一年中安排一些巴黎的重要藝術活動,如:博物館之夜、巴黎當代藝術博覽會(FIAC)及不眠之夜等。

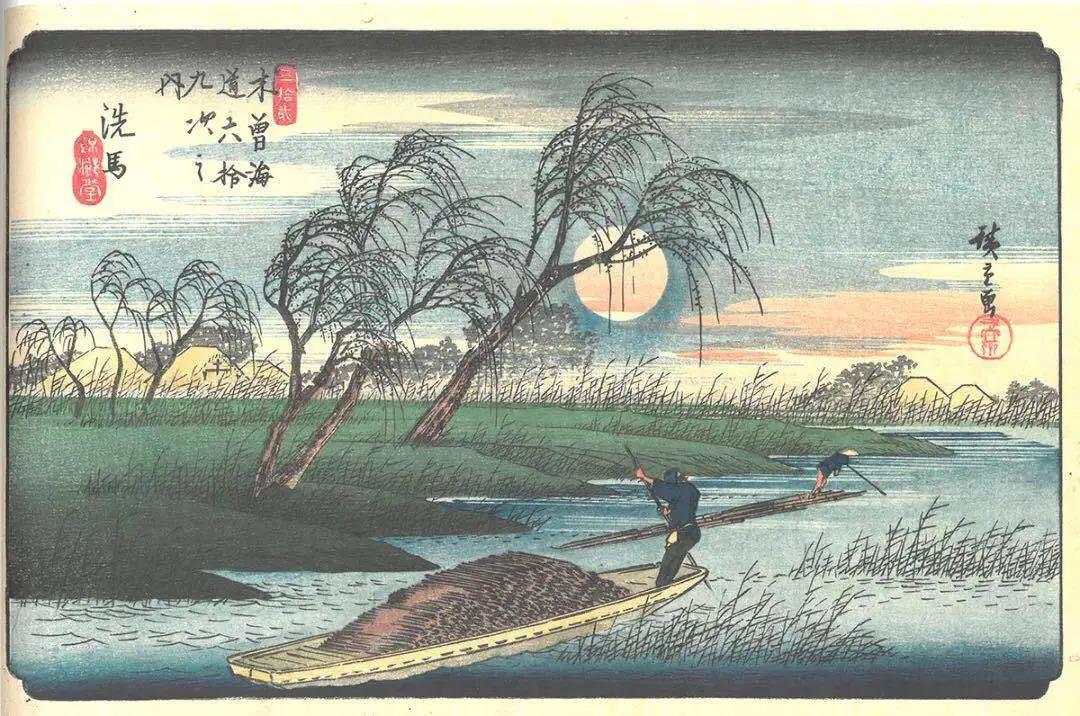

易凱:關于臨展的規劃,首先,我們希望能用6個月的時間讓公眾了解全新的觀展路線,之后我們會在9月份有一個新展開幕,這個展覽將從物質文化的視角來展示日本版畫,通過三位藝術家歌川廣重(Hiroshige), 歌川國貞(Kunisada)和歌川國芳(Kuniyoshi)的作品來呈現一條連接江戶與京都的山路(名為“木曾街道”)景觀。然后明年,我們會再次轉向中國,專門展出幾位中國繪畫大師們的作品,尤其是生活于明末清初的著名畫家(如:石濤、八大山人等)的作品。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司