- +1

離恨空隨江水長:回憶方克立先生

方克立先生于2020年4月21日在北京逝世,疫情未平,難以盡弟子之禮,深以為憾,略為小文記其一二,聊表哀思。

一、學問淵源

我個人對于學林掌故頗有興趣,記得有一年華東師范大學的陳衛平老師來電跟我說,他申請了國家社科基金的重大項目“中國現代哲學史”,設計了一個口述史的項目,想讓我負責,我二話沒說,就應承了。接下課題之后,特別認真地去跟許多老先生做了訪談,比如張世英先生、邢賁思先生、陳筠泉先生,還有港臺的陳鼓應、黎建球先生等。在做口述史的過程中,經常會遇到跟方老師有關的人和事。有些是他的同事,有些是他的故交。記得有一次去臺灣輔仁大學采訪張振東神父,他就提到輔仁大學的李震校長,是天津人,與方克立教授很熟悉,并且關系密切,這讓我想起我的同門中就有樊志輝教授等曾經在讀博士期間交換到輔仁大學,并以士林哲學為題做了博士論文。

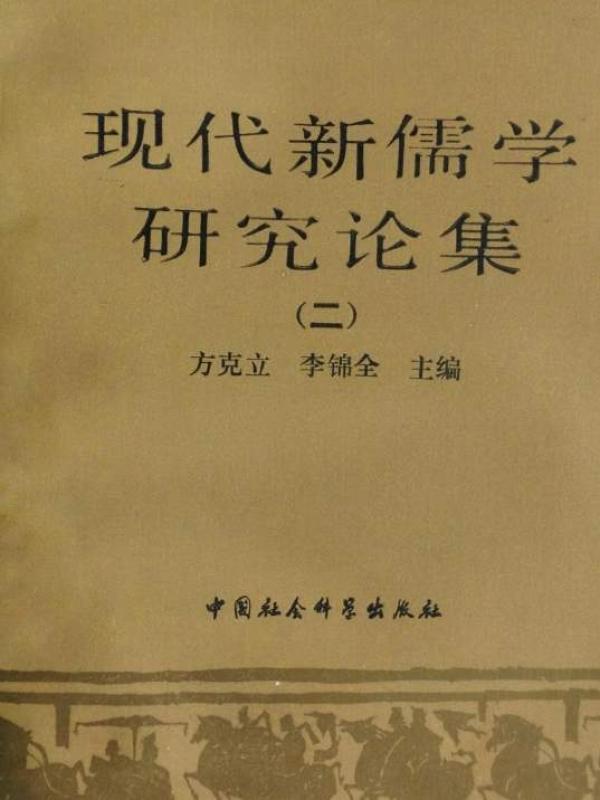

還有一次去采訪中山大學的李錦全教授,訪談過程十分順利,說了許多早年間的事,我想應該全是憑著方老師的面子。李先生與方老師在1980年代一起主持“現代新儒家思潮研究”的課題,關系十分親近。最近看李先生的弟子楊海文兄的回憶文章,才知道李先生與方老師的關系還可以上溯到方老師的父親方壯猷先生。

學術界父子皆為知名教授的例子并不少,我所熟悉的湯一介先生與他父親湯用彤先生聲播宇內,方老師和其父方壯猷先生亦享譽學林。說起來,方壯猷先生的成才之路頗為曲折,他出生在湖南湘潭,家境并不富裕,故而要靠自己邊讀書邊教書甚至借貸才能完成學業,但方壯猷先生志存高遠,考上北京師范大學,還未畢業就考上清華大學國學院,師從梁啟超、王國維、陳寅恪等大師。按陳寅恪先生的說法,這批70多人的國學院學生是南海康圣人的再傳弟子,還是末代皇帝溥儀的同學。清華國學院的成就很難復制,方壯猷先生的研究方向明顯受到陳寅恪和王國維的影響,以北方少數民族歷史為主,畢業后在各地任教,1929年留學日本,師從日本著名學者白鳥庫吉研究東方民族史,學業未完,被日本侵華野心激怒就毅然回國,在北京各大學兼課講授宋遼元金史和日本史。1934年,在陳寅恪等人的推薦下,由中央大學入法國大學研究院,師從伯希和教授,研究東方民族史。在這期間他發表了多篇關于契丹、蒙古、鮮卑等文字和歷史的研究文章多篇,至今仍是相關領域的基礎文獻。后任武漢大學教授,生活逐漸穩定。

1950年之后,方壯猷先生在中南文化部工作,1951年,他任中南文化部文物副處長兼任中南圖書館館長,李錦全教授就是在這個階段在方壯猷先生的領導下工作的。這個階段石峻先生在武漢大學哲學系任教并任武漢大學圖書館主任,據方克立老師說,這個時期石峻先生就與方壯猷先生過從甚密,頗為機緣巧合的是,1956年方克立先生考入中國人民大學哲學系,前一年石峻教授剛好從北京大學調到人民大學,幫助籌辦哲學系,如此,石峻先生就成為方克立先生的老師。

方老師經常提到石峻先生對他們的指導和幫助,石峻先生在西南聯大時曾擔任湯用彤先生的助手,中西印兼通,史料功夫堅實,上課富有啟發性。方老師曾經跟我說過一個事,那時候他想在南開開設中國哲學史料學的課程,聽說石峻先生在人民大學開設史料學的課,就每星期專門從天津坐車到人大來聽課,認真記錄,然后充實自己的講義。這種態度真是十分令人敬佩。

中國人民大學哲學系1956級是一個傳奇性的存在,不僅是全國提前批次錄取,而且招生規模大,這個年級中涌現出許多后來成為中國的哲學領域乃至社會學等學科的著名學者,僅人民大學的副校長就有好幾位,比如羅國杰、鄭杭生先生等。方老師在南開的同事中,就有陳晏清、劉文英等著名教授曾為同班同學。方老師在接受各種采訪和私下跟我們聊天的時候,總是會提到他在人民大學學習時候的情形。他尤其強調了馬克思主義基本理論的訓練對他以后的學術生涯的重要意義。當時,學校既有蘇聯專家的指導,也經常請北大的馮友蘭等先生來做講座,同學們天資出眾又基礎扎實。1962年方克立留校在中國哲學教研室,同年方立天先生也從北京大學分配到人大工作,他們互相激勵,很快就嶄露頭角。人民大學國際佛教研究中心的魏德東教授在唁電中提到學界曾經有“兩方”的說法,指的就是方克立和方立天兩位教授。

方老師有很強的學術敏感性和學術組織能力,從20世紀八十年代初的中國哲學范疇史研究、現代新儒學研究、中西文化關系等研究都開風氣之先。他也擔任過中國哲學史學會和國際中國哲學學會的會長,組織過許多國際性和全國性的學術會議,推進了中外學術交流的展開。

二、現代新儒家研究與綜合創新理論

提到方老師的學術貢獻,必然會聯想到現代新儒學研究。1987年9月在方克立、李錦全先生領銜的“現代新儒家思潮”課題組在安徽宣州召開了第一次全國性的學術研討會,會議圍繞著“現代新儒家”的定義、代表人物、產生背景、發展階段劃分、理論特征和歷史評價等問題展開了討論。由于學術界對“現代新儒家”或“當代新儒家”及其代表人物的理解存在較大的分歧。最初確定的研究對象包括梁漱溟、張君勱、熊十力、馮友蘭、賀麟、錢穆、方東美、唐君毅、牟宗三、徐復觀這十位學者,后來增補了馬一浮,為十一位。研究方式包括編寫《現代新儒家學案》,出版《現代新儒學輯要》來收集整理新儒家的代表性著作。除此以外,方克立先生還提出了要關注杜維明、劉述先、余英時和成中英這些當時還比較年輕的、在海外有重要影響的學者。另外,港臺地區的唐君毅、牟宗三、徐復觀等人的弟子們也受到關注。在這個時期,方老師寫作了《現代新儒學與中國現代化》等著作,受到了海內外學者的關注。

在1980年代中期組織學者對海內外的新儒家進行研究,極大地改變了當時的中國哲學研究的形態。當時的情況是,梁漱溟、馮友蘭、賀麟等學者的儒學著作塵封已久,海外頗具影響的錢穆、牟宗三等人的著作不易得到。我記得湯一介先生說過,蒙培元先生做《中國人性論》的研究要參考牟宗三先生的《心體與性體》,還是跟湯先生私下借閱的。通過課題組編寫學案、編輯著作,打開了我們的眼界,許多跟我同年齡的學者說起自己之所以選擇中國哲學專業,很大程度是因為看了港臺新儒家的著作,對中國文化產生了同情和敬意,并最終走上了從事中國傳統文化研究這條道路。

方老師的學術貢獻另一個引人注目的領域,是對中西文化關系討論并在晚年提出的“馬魂中體西用”的體系。

這個問題的觸發點是張岱年先生所提出的“綜合創新”理論。方老師在提到八十年代的文化討論現象時說過,人們一提到全盤西化、徹底重建、儒學復興、西體中用等論 ,可以說是盡人皆知,但少有人知道和稱揚張岱年先生提出的綜合創新理論。方老師說,批判創新其實大家都同意,當時有的海外華裔學者提出的“創造性轉化”等文化主張受到了關注,但國內學者提出的理論主張往往被忽視。

當時北京大學的張岱年教授提出的“綜合創新”思想,其實是他在1930年代就提出的“創造的綜合”主張的深化。在關于“文化本位主義”的討論中,張岱年先生既反對東方文化優越論,也反對全盤西化論,主張兼取中西文化之長而創造新的中國文化。這種思想后來發展成為“新啟蒙主義”而受到關注。

在1980年代的文化討論中,張岱年先生結合新的時代特點和需要,發表了許多文章、講話和論著,大力闡揚綜合創新理論。對此,方老師表示支持,并用“古為今用,洋為中用,批判繼承,綜合創新”這四句話簡要地表述這種文化觀的基本內容。

的確,如何處理百年來中國文化中的中西古今問題,是許多學者所關注的問題,比如也有人提出要將五千年的中國傳統、從近代以來傳入的西方文化與上世紀初傳入中國并實現了中國化的馬克思主義這三大傳統加以結合,這也被人稱為新時代的“通三統”。對此,張岱年及其兄張申府先生早就提出“三流合一”,即“唯物、理想和解析”,張申府甚至直接說“孔子、列寧與羅素”,但對于這三個傳統該如何定位,則有不同的認識。

在2006年,方老師提出了“馬魂中體西用”論,他在回答張小平和楊俊峰的采訪時反思“綜合創新”說的理論缺環,指出它只回答了古今中西問題,而沒有對十月革命和五四運動后中國文化論爭的中心主題——中、西、馬的關系問題給予回答。他說,他提出“馬學為魂,中學為體,西學為用,三流合一,綜合創新”就是試圖解釋這三個思潮的關系。他進而說中國馬克思主義派怎樣實現文化上的綜合創新呢?其最本質的特征就是要按照張岱年先生“兼賅眾異而得其平衡”的“兼和”的思路,把作為文化資源的中、西、馬三“學”科學合理地整合起來,實質上是把馬克思主義的指導思想地位、中國文化的主體地位和西方文化(外來文化)的“他山之石”地位三者有機結合起來,辯證統一起來,“坐集千古之智”,創造具有博大氣象又有中國特色的社會主義新文化。我認為這種“馬魂中體西用”三學合一、綜合創新的觀點,是符合張岱年“文化綜合創新論”之精神實質的,也是符合李大釗“第三新文明”論和毛澤東“古今中外法”之精神實質的。

方老師在解釋這三者的邏輯關系時說:“馬魂中體西用”論是綜合創新文化觀的深化,其主要結論確實是從張岱年先生的有關思考和論述中引申出來的,可以說是“接著張岱年講”。比如張先生一直非常重視文化的民族主體性問題,他說民族主體性就體現在民族文化的獨立性、主動性和自覺性中。同時他認為以原則與應用、本質與現象談體用的傳統文化體用觀也有一定的意義,那么他就必然會走文化體用論與主體論相結合的路子,這條路走下去就會走到“馬魂中體西用”論。

方老師因為其鮮明的理論立場,其觀點多有爭議,但方老師秉承“修辭立其誠”的原則,并不因外在環境的變化而稍有更易。而且他也不是將自己的觀點強加給別人,熟悉方老師的人都知道,方老師的學生中思想光譜也十分豐富。學術觀點可以多樣,但真誠表達自己思想的態度,卻是我們這個時代所缺乏的。

三、傳道解惑

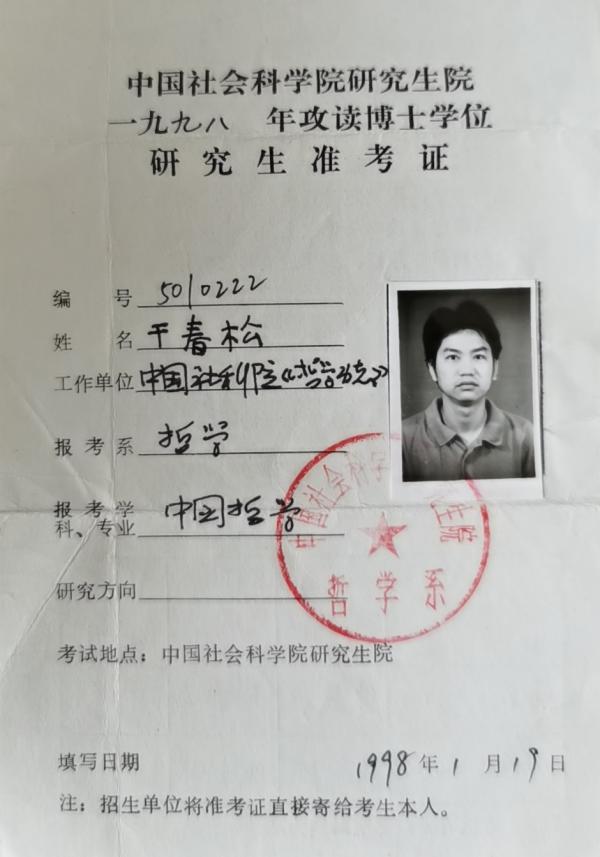

相比于理工科,人文學科的老師,所帶的學生一般并不多,不過方先生的門生眾多,一是因為他招生比較早,他可能是他這個年齡段招博士生最早的幾個老師之一,我的印象中還有人民大學的方立天先生等。因為那個時候人文學科教師出現了斷檔,1984年教育部特批了幾個教授,方立天先生是直接從講師破格到教授的。二是方克立老師招生的地方比較多。方老師工作時間最長的學校是南開大學,所以大多數學生是在南開招的。后來調到中國社會科學院研究生院當院長,就在北京招學生,不過南開那邊也還繼續招生。同時他在清華大學思想文化研究所也帶過學生,是跟清華的老師一起帶的。現在在中央黨校文史部工作的劉東超教授就是方老師在清華帶的弟子。

不太熟悉方老師的人,可能會覺得方老師不太好接近,名望太高是一方面,還有就是跟不熟悉的人可能話不多。但對于學生而言,因為接觸多了,就會發現跟方老師接觸是平等又平易的。

方老師平等對待學生,可以分兩個方面來說,第一是學術上的。師生之間交流的最多的肯定是學術問題。因為我跟方老師讀博士是“在職”,也就是邊工作邊讀書。當時我在中國社會科學院哲學所下面的《哲學動態》當編輯,經常去開各種各樣的學術會議,認識的老師也比較多。哲學學科下二級學科眾多,作為編輯你就必須閱讀大量你不太熟悉的領域的作品。我自己認為,這讓我受益終生,因為我經常會關注不是我專業領域的思想動向。我當時對雜志提了個建議,就是辦一個《學者訪談》欄目,對那些有獨特思想觀點的學者,進行深入的訪談,既可將問題的焦點突出出來,形式又生動活潑。嘗試了幾篇,效果很好。方老師是當然的人選,設定的問題就是關于“綜合創新”的。這也是我跟方老師的第一次見面。

當時做編輯也進入了“七年之癢”的階段,想要繼續深造,因為我的興趣在近現代,所以決定要報考方老師的博士,為了提高保險系數,就請我的碩士同學,當時在南開做教師的張曉芒同學陪同拜訪方老師。張曉芒從人大畢業之后,去南開大學讀溫公頤先生的博士,跟方老師熟悉。張曉芒說了我什么好話我都忘了,只記得方老師說每年報考的人比較多,社科院研究生院招生名額又比較少,讓我好好準備。出來之后,我還心里打鼓,心想方老師甚至連一個肯定性的訊號都沒有,看來是要打無準備之戰了。

我是1998年入學的,我上的比較認真的課就是方老師每周的讀書課,雖然研究生院有我的宿舍,但因為我那時候已經成家也有孩子,平時就住在人民大學這邊的筒子樓里,其他課則在高全喜等人的掩護下,能逃則逃,唯有方老師的課不敢逃。從人民大學到西八間房那真是路途遙遠,要轉各種公交,路上少說一個半小時。不過一起讀書的過程還是很高興的,程序就是每個人分別準備某一問題,或某一本書的心得,輪流報告,大家討論,方老師點評。雖然大家都知道方老師是一個有自己堅定學術立場的老師,但在討論過程中,大家可以隨意發表意見,方老師也不時參與一下,氣氛相當輕松。時間長了,跟他的交流溝通也就逐漸松弛下來了。

畢業之后,我就去人民大學工作,后來又到北大教書,我逐漸有自己研究的興趣和方向,對許多問題的看法與先生多有不同。比如,我后來研究康有為的思想,對于現代新儒家的特點、開端等問題就跟方老師有很大的差異。比如,方老師主張現代新儒家是從梁漱溟、熊十力為開端的,是與自由主義的西化論、馬克思主義相并列的三大思潮之一,這三大思潮代表著對中國現代化道路的不同設想。這個說法得到了海內外學術界的廣泛接受。而我則認為現代儒學的開端要從近代系統地回應西方挑戰作為開端,因此,更為合理的開端可上溯到康有為和章太炎,梁漱溟和熊十力等人雖然已經脫離了康章這般借經學來回應西學的框架,但核心的問題有著明顯的連續性。我就這個想法跟他討論的時候,他當然不同意,但還是特別認真地問了一些具體問題,鼓勵我完善自己的想法,并說你不必顧慮我的想法,只要言之成理,持之有據就可以發表。2016年我在《中國人民大學學報》做了一個“現代新儒學研究三十年”的回顧專題,邀請高瑞泉、王興國等師友一起來回顧新儒學研究三十年的成就,其中王興國的文章梳理了方老師組織課題、確立研究對象、總結新儒家的核心問題的過程。我則提出了康有為與現代新儒學關系的新看法。文章發表之后,王興國教授的文章被《新華文摘》全文轉載,我和高瑞泉老師的文章也被轉載多次。

王興國也是方老師的博士,他做的牟宗三研究基調與方老師也有差異。從這個事例我想引出方老師平等對待學生的第二個方面:尊重學生的自主性。

我入師門已經很晚,加上我在北京上學,與南開的同門并不算很熟悉。但同門的研究成果還是很了解的,方老師早期的弟子以研究新儒家為多,比如韓強教授、李翔海教授等。但也有做經學研究的,比如嚴正教授。這說明在選擇什么問題做研究這一點上,方老師有指導方向,但更多則是由學生自己做主。我這一屆,方老師一共在社科院研究生院招了三個博士生,分別是三個研究方向:比如劉岳兵日語好,選擇了日本思想研究,也曾跟池田知久學習。畢業以后成績卓著,現在是南開大學日本研究院的院長。李廣良思維縝密,對佛學興趣廣泛,選擇研究太虛的民間佛教,亦已是國內相關領域的翹楚。我自己對儒家與制度的關系興趣很大,博士論文題目是《制度化儒家及其解體》,主要討論儒家在近代中國是如何在新舊秩序變遷過程中失去其棲身之所的,雖然瑕疵很多,在某些問題上也與方老師見解有異,但方老師從來都是鼓勵,論文出版之際,還賜序鼓勵。

畢業后,每次去看方老師,都會在他的辦公室跟他長談,他也愿意了解我在做的事情和想法。我為人看似散淡,實際固執,許多人際關系處理不夠妥帖,無端起落,方老師總是平靜地說,做好自己的研究就好,后來方老師耳朵不太好,師母黃老師也經常參與討論。師母是浙江人,跟我是同鄉,又多了許多話題。有時候帶我妻子潘宇一起去,還會有許多意想不到的話題冒出來。這兩天在散步的時候說起方老師的種種,我跟妻子說,我們與方老師有“親上加親”的關系。我的碩士導師是葛榮晉教授,博士導師方克立教授,我妻子的碩士導師是李淮春教授,博士導師沙蓮香教授,這四個人則是人民大學1956級的同班同學,而師母黃老師也是人民大學哲學系畢業的,與李德順、郭湛他們是同學,他們兩人對我們又十分照顧。緣分若此,實在難得。

哲人其萎,何其令人感傷。就以王夫之的一句詩寄托哀思吧:“子規難挽東流水”,方老師是湘潭人,一直關注湘學,這或許是能有“感”的。

本文原刊于《中華讀書報》4月29日文化周刊國學版,澎湃新聞經授權刊發。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司