- +1

相比不停吃當當的瓜,我更關心當當為何走向沒落

作者:龔進輝

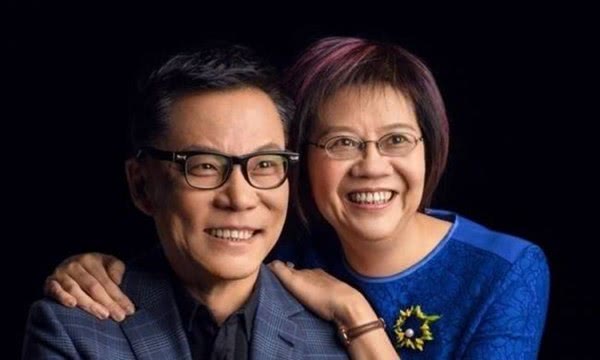

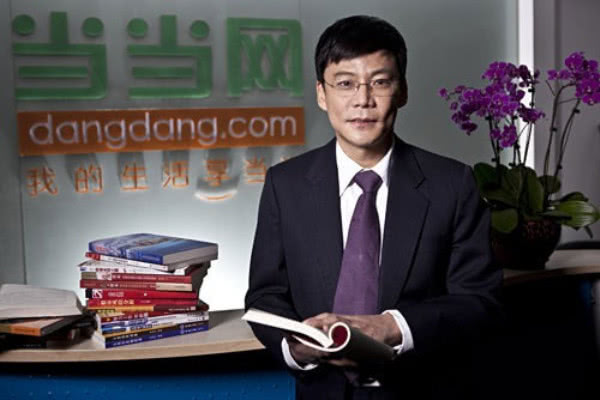

最近,當當創始人李國慶、俞渝這對夫妻檔撕逼上演第二季,精彩程度完全不輸給第一季,幾乎每天都有新進展,雙方激烈攻防讓吃瓜群眾看得目瞪口呆。不過,相比不停吃當當的瓜,我更關心當當為何走向沒落。

當當在國內電商江湖的處境,用“起個大早趕個晚集”來形容再適合不過。其于1999年11月上線,僅比阿里晚2個月成立,但如今無論是市場份額還是市值,與阿里完全不在一個量級。別說當當與阿里根本沒法比,就連過去的自己也不如,持續走下坡路。

2010年12月,當當在紐交所成功上市,成為繼麥考林之后的第二家B2C電商上市企業,一時風光無兩。2016年9月,當當完成私有化交易,市值不足2010年上市時的1/4,市場份額也與上市之初的40%相差甚遠。曾經的帶頭大哥掉隊,逐漸淪為陪跑小弟,讓人唏噓不已。

事實上,當當走向沒落已是不爭的事實,如今李國慶、俞渝為爭奪公司控制權而大打出手,全然不顧外界觀感和員工感受,對于本就命運多舛的當當無異于雪上加霜,無形中為其未來前景蒙上一層陰影。

在我看來,當當之所以一落千丈,市場存在感越來越低,陷入尷尬境地,主要有三大原因:

一、夫妻共同創業是個大坑

馬云曾直言不諱地評價李國慶、俞渝:“你們夫妻倆這就是傻干。”李國慶曾多次解釋夫妻分工明確,他管市場技術、國內媒體,俞渝管人事財務、國外媒體。員工們眼中的兩位老板脾氣性格迥異:俞渝睿智細致,做事干練;李國慶則風風火火、快人快語,而且沒架子。

兩位畫風完全不同的老板共事,最大問題在于出現分歧不知道聽誰的,外界搞不清楚李國慶是不是“妻管嚴”。曾幾何時,當當是資本市場的寵兒,吸引百度、騰訊爭相競購。當時,俞渝在一公開活動笑稱,“做企業和自己的配偶一起,是世界上最痛苦的一件事”、“假如我有選擇,絕不會和老公一起創業”。

“因為做企業和過日子是不一樣的,做企業的時候,任何兩個有思想的人就會有不同的想法,就會有很多的沖突,但是你帶著這些沖突回到家,我是接著沖突還是不沖突?我要不繼續沖突,我會覺得我自己很虛偽,我要繼續沖突,日子就沒法過了。”她這番意味深長的表態,外界猜想或與夫妻二人對海航并購一事產生分歧有關。

李國慶也曾抱怨夫妻創業的艱難,“夫妻創業最難的就是彼此沒有說服力的工具和方法”,“如果私下里,我真告訴大家,夫妻盡量別一塊創業了。外界也經常傳我們倆離婚,為什么沒離呢?就一條,價值觀還算一致。”他坦言,性格決定命運,讓自己丟掉很多塊市場,比如SK2、蘭蔻等很多大牌化妝品。

不難看出,當當是被夫妻店嚴重束縛的典型代表。夫妻店的弊端不僅在于視野、格局受限,且無法實現優勢互補,更為尷尬的是,看似分工明確,實則各自管理界限并不清晰,誰都想占據主導權,無法形成高效有力的決策機制。尤其在化解分歧方面表現不盡如人意,很容易陷入誰都不服誰、誰都說服不了誰的僵局,讓手下員工無所適從,成為企業經營的阻礙。

遺憾的是,李國慶、俞渝明知夫妻店模式存在缺陷,自己深有體會,卻一直不愿也無力改變這一現狀,不可避免影響日常決策效率和正確性。當當在頂層設計上先天不足,拿什么與阿里、京東、拼多多去拼?

二、做來做去始終繞不開賣書

當當成立近20年,用戶對其認知一直停留在“賣書”上,即定位于圖書電商平臺,這讓李國慶、俞渝心塞不已。要知道,隨著電商行業馬太效應加劇,綜合電商平臺愈發吃香,而垂直電商平臺生存空間注定被壓縮,越往后越難翻身。換言之,當當“成也圖書 敗也圖書”。

不可否認,當當曾風光無限,在線上圖書銷售占據領先地位,但隨著天貓、京東加大對圖書品類的重視,其優勢正在被逐漸蠶食,連核心品類地位都不保,處境之尷尬可想而知。或許意識到不能光靠圖書撐門面,近年來當當向綜合電商平臺轉型,不斷擴充品類,比如電器、服裝、家居等,但效果不佳,未能泛起漣漪,行業影響力非常有限。

換言之,當當多品類發展策略收效甚微,并未在圖書之外成功培育出可以獨當一面的優勢品類,靠圖書打天下很容易觸及天花板。原因很簡單,對于垂直電商平臺來說,用戶獲取和留存是個不小的挑戰,那些購書頻率不高的用戶更愿意光顧當當天貓旗艦店,而非當當自家平臺,為了盡可能吸引更多用戶,當當不得不投入更多資金和資源,導致綜合運營成本居高不下,使現金流承壓。

久而久之,當當不可避免面臨市場份額下跌、用戶流失的雙重打擊,想要翻身談何容易。依稀記得2年前,當當以深耕文化電商18年自居,而文化的背后是圖書,等于間接承認多元化擴張失敗,業務重心向原有主業圖書傾斜。這或許是最適合當當且最有把握的選擇,但命中注定其將掉隊,且破局機會日漸渺茫。

試想一下,圖書電商市場規模能有多大,即便當當一家獨大,也不過是矮子里拔將軍,怎么可能與年度GMV(交易額)動輒上萬億的阿里、京東、拼多多相提并論?用戶規模、營收等指標同樣完全沒有可比性。而圖書這門生意,當當的確做得不好,一方面線上購書不景氣,且被諸多勁敵圍剿,另一方面被寄予厚望的線下書店進展緩慢,無法成為當當的救星。

2015年12月,李國慶提出未來3年開1000家線下書店的宏偉計劃。2016年,當當在長沙開出第一家實體店,開業2小時,銷售額就突破2萬元。2017年7月,李國慶透露,當當已開出超過100家書店,包括當當閱界、當當書吧、當當車站三種業態,預計2017年實體書店銷售額將突破2億元。同時,這100多家線下店都處于不虧損狀態。

截至2018年初,當當在全國開店超過160家,2018年計劃新開100家。這意味著,當當無法在2018年底完成新開1000家線下書店的目標,只完成預期的1/4。李國慶之所以被狠狠打臉,根本原因在于他對對線下零售缺乏必要的深度了解和敬畏之心。

要知道,線上線下的經營邏輯并不相同,線下擴張速度慢,且單店注重效益。即便當當不差錢,只追求開店速度而不重視效益,3年新開1000家店也是不小的挑戰,畢竟在此之前其線下拓展經驗幾乎是一片空白。但實際上當當彈藥并不充足,加上開店經驗尚淺,只能遵循線下經營邏輯展開布局,開店效益優先級高于速度,否則開一家虧一家是其無法承受之重,加上開店后步入正軌也需時日,短期內注定無法成為當當新的營收來源。

三、盈利驅動限制發展空間

當當退市后,李國慶發表了一番驚人言論。他直言,當當上市是個失誤,讓企業經不起虧損,綁住了競爭的手腳,而在行業高速爆發時,虧損是必要的。這不正是他反復揶揄恐陷入資金鏈斷裂的京東行事風格嗎?李國慶這番反思不僅是自我打臉,還間接對京東表示認可。

只不過,他頓悟為時已晚,面對強大的阿里、京東兩大電商巨頭,以及后起之秀拼多多,一步錯步步錯的當當想要扭轉頹勢已幾無可能。其實,當當由盛轉衰,與阿里、京東、拼多多強勢崛起,境遇天差地別,本質上是不同路線演進的必然結果。前者是盈利驅動,開源為輔節流為主,后者是規模驅動,用戰略性虧損換取成長空間。

去年1月,當當副總裁陳立均透露,2018年當當GMV為150-160億元,利潤超過4億元,掙錢能力在電商行業僅次于阿里、京東、唯品會,排名第四。“屹立于前五,沒有任何負債,其他人都不如當當,說當當沒落是錯誤認知。”不難看出,他對當當是否沒落的評判標準是看盈利能力,其盈利水平位居行業第四,所以并未沒落。

我并不認同陳立均的觀點。眾所周知,電商講究規模效應,平臺型企業必須想方設法擴大自身規模,嚴格意義上來講,并不存在真正的小而美。因此,但凡有野心的電商平臺,都會盡力克服燒錢、供應鏈管理難度加大等困難,走全品類擴張之路,好處是一站式購物體驗可以增強用戶粘性,比垂直電商平臺更具獲客優勢。

盡管當當向綜合電商平臺看齊,但時至今日仍偏安圖書電商一隅,加上其既沒有阿里、京東的雄厚實力,也不像拼多多、唯品會背靠騰訊,因此根本玩不轉電商燒錢游戲,只能想方設法實現正向現金流,而盈利驅動的弊端是限制自身發展,即犧牲規模換取利潤,在最該奮斗的日子選擇安逸,導致當當錯過最佳發展時機。

這也就解釋了為何當當成立19年GMV卻只有160億元,與阿里、京東、拼多多萬億級相差甚遠,市值更是不可同日而語,沒落是不爭的事實。因為我評判當當沒落的理由是其追求盈利卻輸了格局和未來成長空間,即GMV、用戶數據、平均年消費額、營收、凈利潤等關鍵指標均不亮眼。

當然,當當盈利驅動無可厚非,以其處境來看,堅持盈利導向、有節制地擴張有一定無奈成分,但屬于明智之舉。不過,現實很殘酷,實現盈利的當當已徹底失去想象空間,被外界認定沒落并不冤。換個角度看,推行百億補貼的拼多多至今未實現盈利,換來用戶和商家數量增長迅猛,發而被外界認為未來大有可為,襯托出陳立均當當盈利就代表不沒落一說并不成立。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司