- +1

何歡歡︱“放下屠刀立地成佛”:至惡與至善

作者按:“縱使至惡,最終也必須為至善騰出空間”是現任荷蘭萊頓大學佛學教授司空竺(Jonathan A. Silk)著《印度佛教中的善與惡:現報之五逆罪》一文的結語。這篇論文原題“Good and Evil in Indian Buddhism: The Five Sins of Immediate Retribution”,刊載于頂尖學術期刊《印度哲學》(Journal of Indian Philosophy, vol. 35-3,2007)。2019年初,浙江大學哲學系大二在讀的上官嘉琪同學譯出此文,后在浙江大學佛教資源與研究中心Lunch Talk發表了漢譯兼評述的口頭報告。

“一切無常,縱使至惡,最終也必須為至善騰出空間。”這句話是司空竺教授撰長文《印度佛教中的善與惡:現報之五逆罪》的結束語,原英文是:“Nothing lasts forever, and even the worst evil will, inevitably, make room for the very highest good, in the end.”這一聽起來充滿西方哲學式思辨味道的英語,換用通俗的中國話來說,就是“放下屠刀立地成佛”。

從“屠”到“佛”是一個生動而深刻的過程,濃縮著現代學術界常說的“佛教中國化”或者“佛教漢化”的歷史。轉“屠”成“佛”則是最不可思議的彈指一剎那,蘊含著跳出輪回、頓悟正覺的甚深微妙法門。

首先想到的,也許只是一個有趣的巧合。佛教初傳漢地時,梵語“Buddha”最早被記音為“浮屠”,但人們很快意識到,“屠”的宰殺意思有悖于“不殺生”的基本理念。“人如其名”可能會帶來不協調甚至諷刺的心理反應與社會意識,于是“浮屠”被新造的音譯詞“佛陀”取代,而前者現只見于《后漢紀·孝明皇帝紀》和《后漢書·楚王英傳》等古書(季羨林先生著有《浮屠與佛》《再談“浮屠”與“佛”》兩篇名作)。

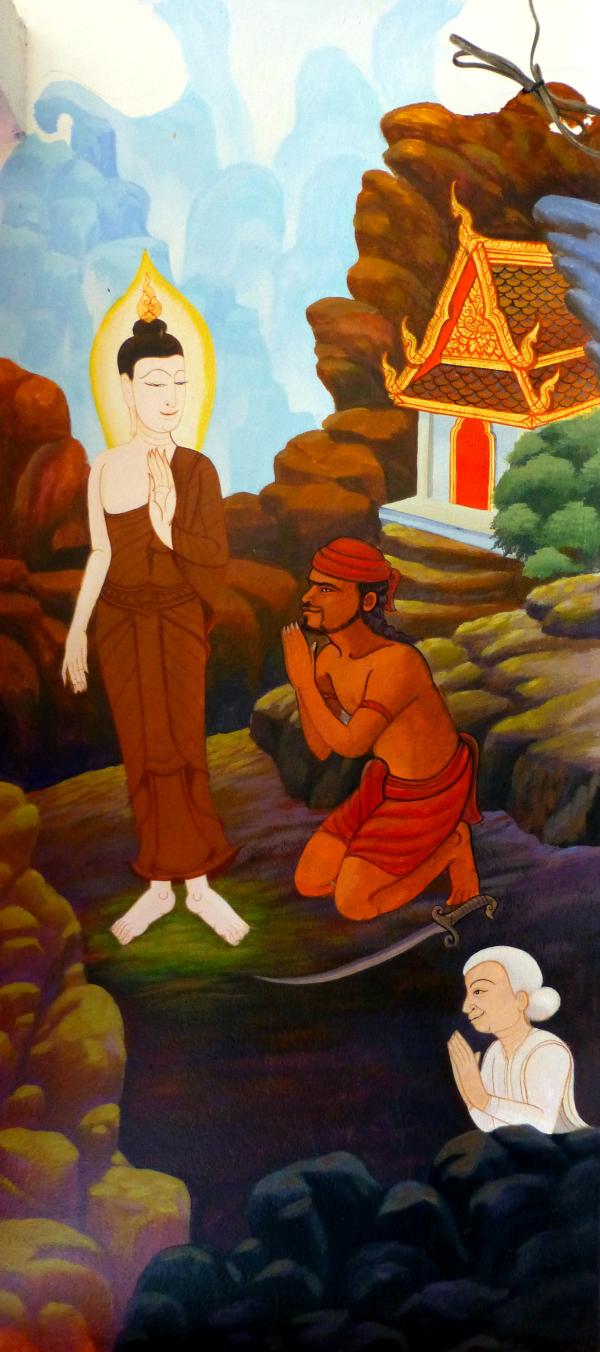

印度佛教中最著名的屠夫是“央掘魔羅”(意譯“指鬘”)。央掘魔羅出生于古印度的武士階級(剎帝利種姓),幼年到婆羅門處學習,被師母勾引不成誣以凌辱之罪。老師知道自己不是身強力壯的學生的對手就設計借刀殺人,故意教授邪門歪道的升天秘法,即殺死一千人并把他們的手指骨串成項鏈(“指鬘”一名的來源),死后就可以上升到梵天。當央掘魔羅正準備揮刀殺第一千個人——自己的生母時,得到釋迦牟尼的教化,幡然醒悟,“放下屠刀”出家為僧,最終轉凡成圣,證得阿羅漢果。這個故事共有七個版本(細節略有不同),不僅被傳頌于《雜阿含》《增一阿含》等早期佛教經典(竺法護譯《佛說鴦掘摩經》和法炬譯《佛說鴦崛髻經》是阿含本的異譯);同樣的敘事素材還被大乘如來藏系經典《央掘魔羅經》(求那跋陀羅譯,四卷)用來闡述一切眾生皆有佛性等思想。

中國佛教中最幸運的屠夫應該是遇到凈土宗二祖善導大師(613-681)的那位西安人。宋代僧人志磐在《佛祖統紀·凈土立教志》中講了這么一個故事:善導大師勸教長安城的老百姓念佛吃素,有一位京姓屠夫眼看著肉鋪沒了生意就持刀闖入寺院要殺和尚,善導大師開示他西方凈土和念佛往生的法門,屠夫“即回心發愿,上高樹念佛,墮樹而終”,這時,圍觀群眾都看到阿彌陀佛親自前來接引,屠夫的神識從其頂門出來隨著阿彌陀佛往西方極樂世界去了。順便說一下,“凈土”這一宗派名稱的確立始于志磐的這一名著。

把兩個故事放在一起讀,不難發現很多有趣的異同點,這些往往正是佛教“中國化”的細節所在,反映了這一過程中符合漢人需求或愿景的理想佛教模型。比如,被邪師蠱惑成為殺人狂的央掘魔羅受到佛陀教導后,“放下屠刀”成為佛弟子,再經過出家修行,最終證得聲聞乘的最高果位;京姓賣肉商人受到善導大師勸化后,“放下屠刀”上樹念佛,(很快)墮樹而亡,在眾目睽睽之下,其神識由阿彌陀佛化現接引,頓獲解脫。也就是說,婆羅門教的殺人屠夫在聞法當下先成了佛教修行僧,經過長時間精進才最終超出三界、涅槃解脫;中國的宰豬屠夫則當眾應驗了凈土信仰的神跡,實現了“屠”與“佛”的“立地”(立刻)轉換,完美詮釋了“放下屠刀立地成佛”的字面意思。

當然,在大多數語境中,“放下屠刀立地成佛”都被當做譬喻來用,即“屠刀”被廣義解釋為包括屠殺在內的一切言行之惡乃至痛苦煩惱,而不僅僅是真實的殺生刀刃;“立地成佛”則指立即皈依佛門,開始走上行善成佛之路,盡管距離最終獲證佛果可能還需要很長時間。即使該詞最可能的直接源語“廣額正是個殺人不眨眼底漢,飏下屠刀,立地成佛”(《五燈會元》),也多被理解為喻指禪宗頓悟成佛之迅速,而不會就字面來演說神通垂跡。所以,雖然有央掘魔羅這一印度典出的實例為借鑒,但“放下屠刀立地成佛”卻是一句以中國佛教為背景、以漢地撰述文獻為佐釋的俗諺或歇后語,亦常用在非佛教的語境中,勸人改過自新、棄惡從善,而與真正的“成佛”理論無關。

再回到《印度佛教中的善與惡》這篇頗具啟發性的學術論文。實際上,司空竺的思路與“放下屠刀立地成佛”毫不相干,其文如副標題“現報之五逆罪”所示,討論的是“五逆罪”為主的善惡因果業報等印度佛教的倫理問題。

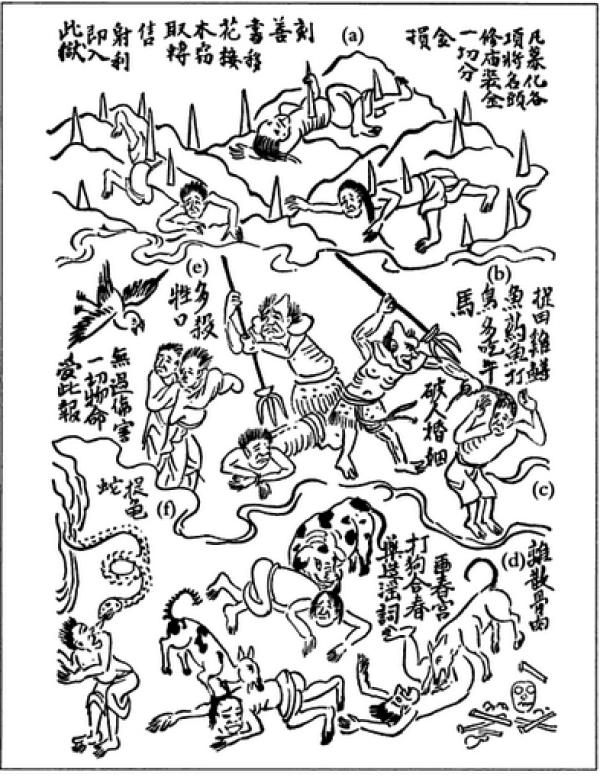

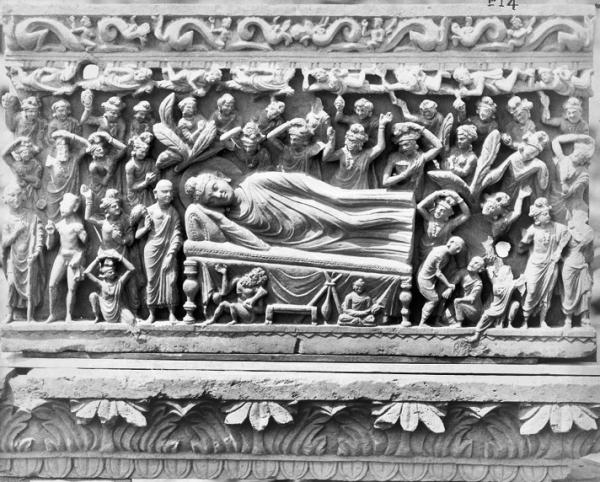

司空竺發現小乘佛教主要流派在列舉“五逆罪”時有著不同的排列順序,按從輕到重,上座部系統的《增支部》列“殺母、殺父、殺阿羅漢、出佛身血、破僧”,說一切有部的《俱舍論》則調換了“殺母”與“殺父”的順序。早期佛典里有很多關于這兩項罪之輕重排序的爭議,有的體現了女人在古印度的特殊社會地位,有的側重于平等考察父母的道德品行。以《虛空藏菩薩經》為例,大乘佛教則把“五逆罪”歸為統治者的五大根本重罪之一,這被認為是教內倫理的擴展和普遍化,也是佛教僧團在世俗社會捍衛自治的表現。司空竺細致比較了多種類型的佛典所描述的不同罪行范疇與現報形式,指出雖然犯“五逆罪”者死后都將即刻墮入地獄,但最終都能獲得救贖,因為“報應非恒有”,罪行會隨其業果的顯現而消失,唯一可能的例外只有拒信佛教、誹謗正法的“一闡提”(梵語“icchantika”的音譯,原意為“正有欲求之人”,即斷絕一切善根者)。關于“一闡提”能否成佛,雖有不同意見,但很多印度佛教經典明確表示“一闡提”永住輪回、不得解脫;而犯下極嚴重的“五逆罪”者盡管必遭地獄惡報,但不會永世無法超生,《法句經》等講述的大目犍連(“目連救母”的主角原型)與強盜的故事恰恰說明了佛教不會拒絕救贖弒母殺父之人。

從梵巴漢藏多語資料的整理與耙梳來看,這篇文章相當豐富精彩。然而,司空竺似乎停留在了描述印度佛教中幾種代表性“五逆罪”的階段,雖然得出了結論“即使犯五逆罪也能且終將得到救贖,表明了佛教倫理壓倒性的積極本質”,卻并未說明這一不完全符合普世道德價值,甚至存在內部矛盾的佛教倫理如何自圓其說并廣為信奉。換句話說,司空竺簡單地以“罪行會隨其業果的顯現而消失”這一因果報應理論為解釋,實際上沒有回答甚至沒有考慮,為什么“殺母”等五項“至惡”(the worst evil)最終必須為成佛這一“至善”(the very highest good)騰出空間這個在我看來至關重要的問題。雖然地藏菩薩說“地獄不空誓不成佛”,慈悲的佛陀不會放棄任何一個冥冥眾生,但這看似理所當然的信條并非明智的學理注腳。所以,從這一層次講,司空竺的論文沒有觸及佛教的哲學內核,對“印度佛教中的善與惡”的理解也就遺憾地止步于“語文學”框架下的描摹與敘述。

眾所周知,佛教是棄惡揚善的宗教與哲學;少為人知的是,早期佛教沒有對善惡概念的明確定義而只有具體的舉例說明。日本學者藤田宏達在《原始佛教的善惡問題》(《原始仏教における善悪の問題》,《印度學仏教學研究》,1974年)一文中指出,“十善”與“十不善”(十惡)基本都是從行為實踐的角度制定的善惡標準,而且都是世俗的立場,即具有在家的性格,與《摩奴法典》《摩訶婆羅多》等古印度傳統經典所說的善惡標準類似;部派佛教萌發對善惡的定義與分類,由此發展而來的“八正道”與“八邪道”等既符合世間的道德軌范,也具有出世間的立場和追求。也就是說,早期佛教確立的“十善”“十惡”等教義源于或同質于當時印度一般社會的倫理準則,普遍遵循“善因樂果惡因苦果”的報應規律,只不過佛教內部對這一傳統的善惡體系進行了重新編排整理。司空竺一文討論的“五逆罪”實際上就是從“十惡”提煉出來的五種極端化的罪行,可稱為“世間罪”或稱“世俗惡”。

同時,從初期奧義書到數論、勝論等成熟的婆羅門教各支派,古印度的智者還設計了另一套善惡標準,即以“解脫”為唯一的至善,也就是超越了世間的“出世善”或稱“勝義善”(世俗與勝義合稱“二諦”)。幾乎所有宗教都宣稱自己的祖師發現了宇宙的根本真理,如“梵”“神我”“句義”等等,并且只有學會了本派的法門才能獲得解脫——“升天”或“至福”。佛教也主張“智慧解脫”,即依靠“般若”體證釋迦牟尼所悟之“緣起”而趣入涅槃。同時,佛教還強調在世間行善去惡可以獲得天人果報(相當于婆羅門教的解脫狀態),但仍處于輪回之中;“成佛”則是要在終極意義上(勝義諦)消除包括善惡在內的一切對立和分別,放下對輪回果報的追求與執著,從“不二”體悟空性,證得涅槃。如《壇經》說:“善惡雖殊,本性無二,無二之性,名為實性。于實性中,不染善惡,此名圓滿報身佛。”

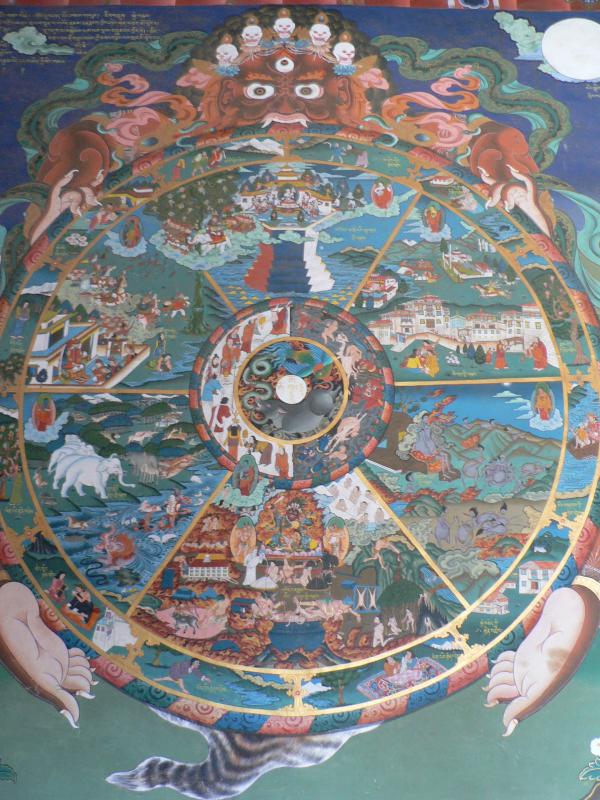

因此,從終極解脫的角度講,“成佛”這一勝義諦的至善與世俗諦的善惡無關。如犯“五逆罪”者以所受地獄之苦抵消所犯惡行后,并不能“立地成佛”,而是要繼續流轉于輪回。甚至可以說,善惡不僅不能導向“成佛”,反而使人不斷沉淪于“六道”,因為善惡實際上只是業感運動的一種表現,業(業力)才是宇宙唯一的存在、牽引輪回的動力。有情眾生是業的相續,只要有一息業力尚存,就可感召新的果報,環環相扣、無盡輪轉。這也是為什么道生(355-434)要冒天下之大不韙,反對世人樂于信仰的、帶有濃厚宿命論色彩的“善有善報惡有惡報”,倡導“善不受報”的原因。“善不受報”不是說行善沒有好報,而是說行善不一定有好報。同時還可以加一句“惡不受報”,即作惡也不一定有壞報。這個“不一定”包含了佛教最根本的“緣起”思想——一切事物都由因緣和合而生起,即“空性”,故常合稱“緣起性空”。所以,作為“因”的善惡行為與作為“果”的好壞報應并不構成必然的對稱關系。佛教既反對勝論派的“因中無果”論,也批判數論派的“因中有果”說,主張的是“緣起因果”,即龍樹菩薩在《中論·觀因果品》中反復闡釋的道理。

如此說來,佛陀自己追求無善惡分別為特征之一的涅槃,但勸世人行善豈不是成了“偽善”?當然不是,包括佛教在內的古印度宗教都認為,“世俗善”能在很大程度上減少眾生對世間的貪著,清凈梵行有利于走向究竟解脫,所以是正確的行為。涅槃要跳出輪回,就必須超越善惡等的一切“分別”,但超越不是泯滅好壞,而是要認識到“緣起性空”或說“一切皆空”。《心經》講“色即是空、空即是色、色不異空、空不異色”是要教人放下對善惡果報、煩惱分別的執著,以此減少輪回中的牽引業力。極端地講,從“行善”到“涅槃”的飛躍不會比從“屠夫”到“成佛”的轉變來得容易,因為“行善”和“屠夫”都是世間此岸之物,與彼岸的涅槃成佛之間橫亙著幾乎難以逾越的苦海。從此岸到彼岸的擺渡人只有佛陀,不管是菩薩的大船還是聲聞的小舟,只有修持正法之人才能順利渡脫生死。

最后提一下,強調善惡報應之對稱性的其實是中國本土的思想,如“積善之家必有余慶、積不善之家必有余殃”(《易傳》),“作善降之百祥、作不善降之百殃”(《尚書》)。印度佛教自始至終都更加注重作為“因”的善惡,也就是常說的“諸惡莫作眾善奉行”之佛教定義的前半句;行為之后莫管結果回報、無所執著,即“自凈其意”,才真正“是諸佛教”。除涅槃以外的果報再好也只是輪回中的短暫喜樂。后來的中國傳統文化在“善有善報惡有惡報”上加了一句“不是不報時候未到”以更好地適應“好人沒好報、壞人無惡報”的殘酷現實,則顯然是受了印度佛教三世因果、六道輪回等思想的影響,如《大般涅槃經》說:“深思行業善惡之報,如影隨形,三世因果,循環不失,此生空過,后悔無追。”

由此看來,司空竺用因果業報來理解印度佛教的善惡,就根本理念來說有悖于“緣起”思想。雖說“一切無常”最終也可通向“緣起”,但其論文中一次也沒有出現“緣起”或“空”等詞,不得不說司空竺在考慮印度佛教的善惡問題時遺漏了釋迦牟尼最重要的說法。“一切無常”只是世人輪回的無奈,“緣起性空”才是菩提樹下的證悟。

簡言之,善惡旨歸于“緣起”,表征于“二諦”,從“屠”到“佛”不是什么宇宙之謎,而是“空性”的必然呈現。《金剛經》道:“所言善法者,如來說非善法,是名善法。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司