- +1

云研討|古代中國與歐亞世界

4月17日,由中國歷史研究院古代史研究所“宋元明清制度、文化傳承與融合研討班”主辦的第三次在線討論會側重跨學科對話,邀請國際關系學、北方民族考古、邊疆民族問題、世界史、中國古代史學者一同研討,圍繞“歐亞大陸”及相關問題對于古代中國的適用性問題進行了熱烈討論。本次討論由中國歷史研究院古代史研究所烏云高娃主持。

這種研究趨勢與視野影響到古代中外關系史研究范式的轉變。研究者離開中、外兩點加一線(交通路線)式的交往史,轉而思考古代中國是如何通過整體區域網絡擴展歷史影響,擺脫以西方歷史文化為基準參照系的做法,重新思考古代中國在歐亞世界中的歷史定位。同時,國內外的一些研究往往把“歐亞”與另一概念“內亞”(或“中央歐亞”、“內陸亞洲”)混為一談。后者本沒有明確的地理范圍,因研究者問題意識和學術立場各異,甚至彼此對立,相關理念也引發種種討論與問題。這也體現出中國學者在這一領域進行國際對話、提升話語權的迫切性。鑒于此,本著理清概念內涵與外延之目的,發言學者立足于自身的研究領域與研究方法,從“歐亞”的學術史分析、東西方研究概念的界定與比較、古代中國與歐亞大陸關聯的方法論問題分享了研究心得。本次云端討論因關涉宏觀,為聚焦主題,引言、與談學者都事先設定發言論題,實現跨學科的集中交流。

一、東西“歐亞”之間的古代中國與周邊

在引言階段,中國歷史研究院古代史研究所孫昊與復旦大學歷史系邱軼皓兩位學者分別從“東部歐亞”問題與“西部歐亞的中國史視野”兩個角度介紹目前歐亞整體史理念對古代中國區域背景分析的影響,并指出國外學界相關理論思潮的優劣所在。

孫昊指出,歐亞整體歷史理念注重多元中心的網絡互動,其開放性與跨文化關聯意識對傳統東亞單一文化核心,相對閉合、內向的區域研究傳統形成較大影響。一些考古與歷史學者首先使用“歐亞東部”、“歐亞東部草原”等類似區域概念,強調古代中華農耕定居圈與草原游牧圈的交融關系與歷史一致性,并以此作為一個整體,探討其與歐亞大陸其他地域的歷史關系。同時,近年日本學者重視“東部歐亞”區域內涵的理論化,體現出他們對于區域史與國別史立場之間的種種糾葛,即日本如何擺脫以中國為中心的“東亞世界”與代表世界的歐亞歷史進行直接進行銜接的問題。但實際上,因為研究主體立場的不一致,致使對待同一問題意識的論述導向出現較大差異。古代日本對外關系史學者試圖突出日本在歐亞東部地區溝通歐亞草原通道腹地與海洋世界的中心地位,強調多元文化圈聯通網絡的重要意義,以擺脫中國為中心的“東亞世界”敘事。介入“東部歐亞”討論的另一部分日本“中央歐亞”史學者方法論與之有異,強調北方游牧民族及其繼承者主導了歐亞大陸東部的歷史進程,并試圖通過古代中國王朝血脈與文化的“中央歐亞”化論證來實現這一目的,其邏輯方法在于強調建國集團的族屬非漢,來標識遼金元王朝主導的東部歐亞秩序的屬性,反而忽略了古代中國傳統國際秩序在區域內的主體性地位。

從隋唐都市史研究介入“東部歐亞”討論的妹尾達彥建立起一個全球史體系,重視古代中國在歐亞東部地域流通網絡的中心作用。在他的模型中,重視探討東亞與域外物資交流的體系與手段,關注國家與地域的權力流動以及分散,并使用“都市”、“環境”、“交通”三個基本關鍵概念,構建起一個生態—社會網絡區域闡釋體系,進而提出“大中國”(農牧復合的多民族王朝)、“小中國”(游牧—農耕社會分離的多國并立狀態)兩種組織形式循環發展的命題。孫昊將“東部歐亞”作為一個問題,比較日本不同研究領域學者對其運用與理解的差異,認為同樣重視多元中心的區域網絡聯動與物質資源流通的敘述,但闡釋主體立場不同,對區域內涵與范疇的設定與理解則大不相同。將“歐亞東部”的整體史視野作為古代中國的區域背景自然具有積極的學術意義,不能將之視作天然解構中國敘事的概念,應將之看成一種區域史研究的重要轉向,但如何進一步實現中國話語結構下的理論化,仍需多個學科的共同努力。

邱軼皓對孫昊關于“東部歐亞”問題的介紹進行了回應,指出日本學者(古代對外關系史與中央歐亞史研究者)對“東部歐亞”的闡釋,將中國東北、內蒙古地區從中國史內剝離出來,和古代朝鮮、日本、蒙古和西伯利亞等地的歷史聯系在一起,成為討論世界歷史的一個單元——這同時也是用區域—世界史這對概念來替換傳統上中國為中心的東亞世界史。他將之與“西部歐亞”相關理解進行比較,認為“西部歐亞”雖然是一系列研究著作關注的對象,卻并未充分地對自身加以定義,更不曾在事實上被塑造成和周邊定居帝國(如羅馬或拜占庭)構成對立的一個概念。這種差異,或許是因為“東部歐亞”始終徘徊在擺脫“(中國史中心的)東亞史”,接入“世界史”的身份糾葛中,而“西部歐亞”從一開始就已然是世界歷史的一個部分。同時,區域—世界的對立,在西部歐亞歷史研究中也不凸顯。相反,西部歐亞中的區域更多是依據自然地理的區域,對松散的人群聯合體進行界定(如對各類欽察勢力的劃分)。

邱軼皓認為,日本學者論述中暗含“東部歐亞”與周邊定居文明對立的意味,其原因可以從塞諾的“內亞”觀中找到線索。塞諾認為“內亞”是一個共享政治文化的文明連續體,它與定居文明相抗衡,并進而與之互為依存。但是新近歐亞區域史,尤其是涵蓋東西歐亞境域的蒙古史研究著作中已經不再采用這種對立分析的范式。如以色列希伯來大學彭曉燕(M. Biran)所主持的“蒙古歐亞的移動、帝國和跨文化聯系”(Mobility, Empire and Cross-Cultural Contacts in Mongol Eurasia)項目、法國學者Marie Favereau主編的《金帳汗國與歐亞草原的伊斯蘭化》專號等系列研究論著,都將蒙古帝國統治下的世界疆域作為一個整體加以思考。同時,研究者也更傾向于在作為整體的帝國歷史背景下,重新敘述新秩序的誕生和精英群體的重塑。“整體視角”(a holistic perspective)而不是文化、社會的對立與隔膜,成為學者關注的中心問題,他們的研究顯示出精英和大眾思想的連續傳播和不同地區中演變之間的相似性,很大程度上,是作為整體的歐亞背景和跨區域宗教—社會網絡的雙重作用下的結果。他結合“西部歐亞”區域史研究的實踐,最后總結道,“因此,我們應該重新審視區域史視角在東部歐亞歷史研究的意義,以及整體性視角在涉及西部歐亞歷史中的作用,它們不僅反映了不同方法路徑上的差別,更體現出雙方在思想資源、研究史方面的根本差異。”

二、何為“歐亞”——跨學科的理解

在進入與談階段以后,三位學者從各自學科的研究背景與方法暢談對于“歐亞區域”的相關理解。

中山大學國際關系學院魏志江介紹了他對“歐亞世界的區域研究模式”的理解。他認為,丹尼斯·塞諾與西嶋定生的區域模式多是從語言、族群和宗教文化的認同方面來研究某一區域文化共同體的建構,堀敏一以及濱下武志的研究模式更符合區域研究的基本模式。所以他結合多年研究,在上述學者的基礎上,提出古代歐亞世界研究應具有三大理論范式。

首先,研究歐亞世界,必須要有一定的地理空間概念或范式。歐亞世界的地理空間,以天山山脈和河中地區向西沿著高加索山脈劃一橫斷線,北部可以包括西伯利亞、蒙古高原和俄羅斯草原以及到東歐的多瑙河流域;南部則可以包括東南亞、印度次大陸、南亞和中亞以及兩河流域、西亞等中東地區。同時,歐亞世界的地理空間是相對的,而非絕對的,關鍵是考察歷史主體的活動是否在歐洲與亞洲之間存在緊密的歷史關聯性。

其次,歐亞世界的歷史主體和研究對象,是歐亞世界區域研究范式必須解決的核心問題。第一,歐亞世界研究并非單獨以國家為主體進行研究,其歷史主體是多元的,除國家外,可能更多的是族群、軍事集團乃至個人的歷史活動等都可能對區域的結構和秩序產生影響。區域史研究的主體更強調各種人的活動對歷史進程的影響。第二,歐亞世界的研究對象應聚焦在區域的國際結構和秩序,以及相應的交涉網絡。從現實主義理論視角看,需要借鑒布羅代爾“長時段”的方法,考察歐亞區域的國家、族群、人的活動等行為體之間的互動,及其行為體力量對比的變動,得出歐亞區域的基本結構及態勢。從建構主義理論視角來看,如果區域內主要行為體之間建立了一定的規范、規則和文化以及身份的認同,那就是國際秩序。

最后一個研究范式就是分析歐亞世界的層次體系,即不能局限于歐亞世界的地理空間進行研究,也不能僅僅從國別或全球體系進行研究,必須要從全球層次、區域間的層次、區域內部的層次、國家層次即以國家為中心的歷史行為體其內政外交的決策及其活動等,歐亞世界的研究必須兼顧這四大層次體系,才能比較全面性整體性的研究該區域的歷史,并全面揭示歐亞世界的歷史面貌。

中國歷史研究院考古研究所王鵬介紹對于考古學中經常使用的“歐亞草原”應如何進行理解。他認為“歐亞草原”是歐亞大陸的一部分。從自然地理的角度看,“歐亞草原”的分布范圍從黑海西岸的多瑙河下游,向東一直延伸到大興安嶺地區。從社會文化的角度看,在不同的歷史階段,“歐亞草原”上的居民、文化、社會狀況是不同的。以青銅時代為例,在“歐亞草原”這樣大的地理范圍內,各個區域的考古學文化和文化傳統也是不同的。因此,在討論具體的考古學問題,尤其是東西文化交流的問題時,最好不要使用“歐亞草原”這樣寬泛的概念,而是使用具體的地理概念,如“黑海”、“烏拉爾”、“巴拉巴拉草原”、“阿爾泰”、“米努辛斯克盆地”、“貝加爾湖”、“蒙古”等。就青銅時代而言,如果一定要使用“歐亞草原”的概念,將其限定在烏拉爾山兩翼,經哈薩克斯坦中北部和西西伯利亞草原至阿爾泰山,是比較合適的。這是因為,在這一地域內,地理環境相對一致,且青銅時代的考古學文化面貌和文化傳統大體相同。

東西文化交流是中國考古學家最關注的問題之一。但是,青銅時代東西文化交流的很多問題目前都沒有解決,比如冶金術、小麥、大麥是何時、如何傳入中國的問題等。研究東西文化交流,應以特殊的考古遺物為線索和出發點,并充分地結合當時的考古學文化背景和考古現象。只有把一個一個的具體的考古學問題解決了,才能在此基礎之上進行綜合研究,進而理解和復原當時的歷史。雖然很多具體的問題尚未解決,但是借助考古學家多年的研究成果,青銅時代草原上大體的情況是可以了解的:簡言之,就是以烏拉爾為中心的草原、南面巴克特里亞-馬爾吉亞納文明、北面森林-草原地帶三者之間的互動。在草原之外,還有東部以貝加爾湖為中心的文化區,以及二者之間兼具東部和西部特色的南西伯利亞地區。考古學家已經揭示出,青銅時代在歐亞草原上發生過兩次大規模的自西向東的人口流動,一次是以洞室墓文化向東的擴散為代表,另一次是以辛塔什塔文化—安德羅諾沃文化向東、向南的擴散為代表。這些背景有助于理解當時的東西文化交流。

上海大學文學院歷史系陳浩以“歐亞研究的全球轉向與國別史敘事”為題,介紹了歐洲學界是如何處理全球史、歐亞整體研究與本國國別史之間關系的。他指出,歐洲國家的歐亞研究大致可以分為三種范式:一是以德法英為代表,這些國家曾經在歐亞地區搜集了大量的文獻考古資料,他們學術研究的支撐也正是這批資料,而近幾十年來這些國家的歐亞研究呈現出向現當代研究轉型的趨勢;二是以匈牙利、芬蘭、保加利亞為代表,他們試圖在歐亞歷史脈絡中尋找本國的位置,譬如通過匈牙利語中突厥語借詞的研究來推測匈牙利的族源,或者保加利亞與歷史上伏爾加河的不里阿耳人之間的關系;三是以俄羅斯為代表,專注于本國與歐亞帝國在歷史上的糾葛,譬如研究俄國與金帳汗國在稅收制度上的繼承關系。

陳浩主張歐亞研究在方法論上應轉向全球區域分析。中國的歐亞史學界近年來尤其重視語文學的方法。語文學在歐洲學界聽上去似乎是19世紀的觀念,但是中國的學術傳統與歐美不同,我們在語文學上并沒有那么深厚的學術積累,所以補上這一課是十分必要的。當然,在方法論上有所堅守的同時,我們更應該提出和回答當下的問題。全球史作為一種開放包容的學術思潮,能為歐亞研究提供寶貴的理論工具。譬如,近年來普林斯頓高等研究院的狄宇宙從環境的角度去分析歐亞游牧帝國的興衰,可謂另辟蹊徑,對老問題作了新的解讀。

此外,近年來中國學者呼吁民族、族群這些現代概念不適合拿來分析古代歐亞社會結構,于是提倡“政治體”的概念。政治體是很有益的視角,但它不應該是一個邊界明晰、封閉的政治實體。歐亞草原政權的社會結構,從根本上講還是一個不斷變化,呈現非穩定狀態的形式,其地理范圍一直處于變動狀態。除了此之外,對于歐亞歷史而言,“文化”仍然是一個有用的分析單元。無論帝國還是文化,都是全球史中得到熱烈討論的議題,歐亞研究應該能從中有所借鑒和啟發。

三、“區域轉向”分析的跨學科實踐

在討論中,兩位學人分別從考古學和邊疆民族兩個學科的研究實踐,圍繞兩個熱點——中國歷史進程與內陸歐亞的區域關聯;古代中國的“絲綢之路”問題,探討了區域分析在古代中國與周邊關系史中的應用問題。

吉林大學邊疆考古研究中心潘玲做了題為“歐亞視域下秦漢中國北方社會”的發言,在新近譯著《內歐亞大陸史》(大衛·克瑞斯汀著)的 “內歐亞”區域時空框架下,分析了秦漢時期中原政權與匈奴、鮮卑等北方民族關系的動態變遷。作為自然—人文區域的“內歐亞”是指歐亞大陸腹地的干燥、寒冷地帶,以畜牧業與狩獵采集為主要生業方式,人口密度較小;與之對應的是外歐亞大陸,由溫度適宜,面向海洋聯通的傳統農業定居文明構成。從宏觀區域結構來看,內歐亞大陸可以分為東、南、西、北四個地域,其中東部大陸由準噶爾盆地、蒙古高原與西伯利亞部分地區構成,通過中國北方、西北部的邊地與外歐亞的中國進行頻繁歷史互動。

潘玲據《內歐亞大陸史》所論框架繪制

具體到秦漢中國統一中央集權國家出現的歷史時期來看,外歐亞的古代波斯、馬其頓曾先后征服中亞綠洲城市,使該地原本發達的貿易范圍進一步擴大,與當時的古代中國形成了跨越東西方世界的貿易網絡。對于內歐亞大陸東部而言,其游牧人群早在公元前一千紀中期,,就已與中國北方長城地帶建立起緊密的內歐亞政治、文化聯通網絡。此后以匈奴為代表的北方游牧帝國通過軍事威懾得到農業定居帝國的貢賦,壟斷中亞部分東西方商業路線的稅收,用以維系其統治。漢武帝對于匈奴北伐的重要意義在于切斷了匈奴財富來源的經濟通道,并大規模向長城以北地帶擴展中原文化。東漢中期,北匈奴在中原王朝的壓力下開始瓦解,東胡系的烏桓、鮮卑不斷南下、西遷,參與到中國中原社會的歷史進程之中,開啟了不同于“內歐亞”游牧帝國的歷史發展模式。

她通過比較“內歐亞”游牧帝國與中國東北農牧共生政體的歷史軌跡,認為內陸歐亞草原游牧帝國如匈奴、突厥等都很難與農業社會融合,在喪失定居社會的支持后,都選擇向西發展而不是向東,這應該與失去農業帝國穩定貢賦后,向西尋求控制維持其統治的另一個資源——商路稅收有很大關系。中國東北地區生態多樣,東北民族能在一個相對安全的環境內嘗試建立畜牧業和農業共生的系統,兼顧農民、牧人利益。因此東北民族建立的政權絕大多數向中原發展,極少數西遷,并多次成功定都中原或統一中國北方,乃至全國。

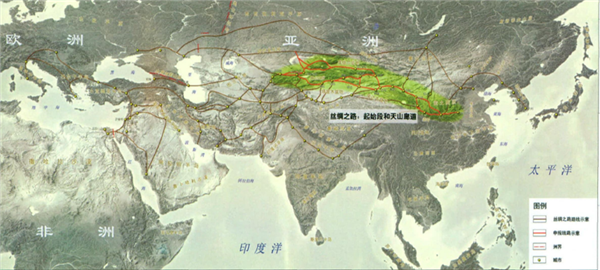

陜西師范大學西北跨境民族與邊疆安全研究中心(中亞研究中心)黃達遠據其新作《從域外與周邊看中國:絲綢之路研究的區域轉向》向聽眾闡釋了在“絲綢之路”研究中運用的區域研究方法。他指出,以往絲綢之路的史學研究,忽略了地理環境與地域社會的依托,絲綢之路依托農耕社會、游牧社會和綠洲社會展開,這三個異質性社會的互動需要在一個長時段的跨區域研究中才能體現。并且,他還指出通過區域研究可以認清“絲綢之路”具有異質社會與文化共生的區域特征,綠洲作為其典型例證應加以重視。貫穿于絲路沿線社群的活動,而不是物的流動,構成了古代中國與歐亞世界開放性聯系的歷史紐帶。首先,他指出,絲綢之路研究區域轉向的核心在于空間中理解、闡釋不同生計—文化方式背景下人群的開放性流動性。以中國、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦三國“絲綢之路:長安—天山廊道的路網”的申遺論述為例,“路網”鏈接四個地域,即中原地區(農業核心區)、河西走廊(綠洲區)、天山南北(南為綠洲,北為草原綠洲)和七河流域(游牧核心區)。他們在近千年的歷史關聯中,主要是圍繞區域與人類社會經濟活動之間的互動展開的。

長安—天山廊道的路網

其次,他揭示了河西走廊的區域格局是古代中國在歐亞范圍內拓展歷史影響的關鍵區域因素。以張騫鑿空西域為象征,出現中國掌控河西走廊,通過政治影響西拓,重構了原來游牧社會掌控的政治通道,促使游牧、農耕與綠洲社會之間的歷史互動呈現網絡化。最后,他指出絲綢之路的區域研究與江南、華南經驗的區域研究都有本質區別,異質性社會在特定地域內的互動與整合構成其主要特征,而綠洲則構成這一嵌套社會的中間節點,可以將不同文化背景的人群連接在一起,形成共同的社會結構。

作為結論,他認為,歐亞史(亞洲史)中的“歷史中國”具有開放性和國際性,通過“廊、道、路、網”將中國與周邊地域聯系在一起,形成共享共通的歷史空間,產生共同的歷史記憶。作為聯系這種共通性的紐帶,絲綢之路以綠洲為中心,形成異質性社會與文化的共生現象。在討論世界歷史中的古代中國時,應當重視這種跨文化間的區域連通現象。

四、大歷史中的個體及其抉擇

區域歷史研究的一個重要落腳點主要在于行為主體的歷史活動與能動性,很多研究者都將著眼點落在這些個體之上。由于區域分析的層次不同,其間的主體可以是國家,也可以是某個群體或個人。這些大小不一行為主體的活動是觀察古代中國與歐亞世界關系的重要內容。本次研討也關注到不同層面的行為主體及其政治、文化背景對相關問題進行了分析。

陜西師范大學歷史文化學院馮立君注意到中古中國與周邊世界互動的區域范疇及其從宏觀到微觀的不同層次。他指出,中古中國(公元3至9世紀)與外部世界的互動是歐亞性的,并非僅局限于“東亞”。其中絕大部分核心事件和關聯內容,可以使用“Eastern Eurasia”(東部歐亞)來概括,對中國與域外互動構成實質性、根本影響的重要場域也大多是在這一范圍。這不僅是一個相對的地理范疇,更主要的是一個政治、文化與經濟等多方面綜合聯系、交流構筑起的交叉網絡,其本質是人及其社群之間的聯系與互動。他進而舉出三個研究案例進行說明。

其一,日本學者堀敏一在其“羈縻”理論經典著作《中國與古代東亞世界》中,從中華思想的源、流及其實踐的角度,剖析10世紀以前歷史中國與周邊世界互動關系的結構和模式,認為古代中國王朝采取天下思想之下的華夷、封貢觀念及其實踐,處理對北方游牧社會,以及西域等異文化社會之間的關系。這種視野已經跳出以同質文化為核心的“東亞世界”觀之局限,從區域關系的視野看待古代中國與外部世界的互動。這一創見要早于當下日本的“東部歐亞”論者。其二,8世紀新羅僧人慧超的旅行足跡,先是渡海來到中國,隨后從廣州乘船經過東南亞前往印度,經過西亞—中亞陸路回到唐朝。他的足跡到達過天竺、中亞的薩珊波斯、阿拉伯倭馬亞王朝,亦記錄了拜占庭帝國的對外關系。慧超的歐亞旅行代表了當時一批奔赴西域的僧人與旅行者。他們的啟示在于,東部歐亞的視野不在于強調內陸歐亞與東亞的歷史聯系,更應看到中古中國與東南亞、南亞乃至西亞等更遠的南部陸—海世界的互動關系。這種區域互動的聯系,不是各個區塊多點一線的簡單羅列,而是如前所述,要注重一體化的互動網絡的研究。其三,隋唐王朝的遼東經略,不僅從內外兩個層面攪動了東亞諸國,其影響還遠波及至歐亞大陸的西、北、南的諸多人群。這啟示我們,無論是歷史還是當代,中國雖立足于東亞漢字文化圈,但其定位已超出單純的“東亞”范疇,應置于歐亞世界的范疇內看待其歷史影響。“一帶一路”倡議得到沿線國家支持與響應的歷史原因或在于此。

東北師范大學古典研究所李強則關注到國家這一行為主體,探討了古代拜占庭東方外交及其與歐亞絲綢之路的歷史關聯性。他指出,公元4-7世紀拜占庭、薩珊波斯和中國是歐亞大陸上最強大的帝國勢力,與眾多草原族群并存,歐亞絲綢之路呈網狀結構將他們聯結在一起。但是,由于強敵環伺,尤其是東方薩珊波斯的制衡,拜占庭東方外交戰略多采用固守與平衡,通過外交、商貿和宗教等非軍事行動來實現。至6世紀,拜占庭帝國已經形成了一套健全的外交制度來踐行其東方戰略。拜占庭與東方交往最密切的階段集中在6世紀中期至7世紀初,主要戰略目的在于聯合薩珊波斯東部邊境的西突厥制衡波斯,消除其戰爭威脅。西突厥主要通過絲路上的商人集團粟特人作為代表與拜占庭進行溝通,而后者則是向西突厥派遣正式使團進行聯絡。拜占庭使團攜帶大批的金銀以及絲綢織物,而來自西突厥的粟特使團則以出售絲綢等商品為條件,建立起雙方的聯盟。從史料的記載中可以看出,這二者之間的交往,更多的是一種平等互惠的方式,這與東亞的懷柔遠人的朝貢體系多有不同。

在雙方政治往來中,大量拜占庭金幣被作為禮物和可能的商品的支付手段大量落入西突厥和粟特人的手中,并得以間接進入中國。這已經得到了吐魯番文書和考古挖掘的證實。其中有兩個問題值得進一步關注:第一,拜占庭金幣流通到歐亞草原和中國后,不是發揮其法定貨幣價值,而是作為裝飾品或者貴重金屬流通。拜占庭金幣在6-7世紀作為一種純度極高、且代表拜占庭帝國權威的錢幣,受到帝國周邊區域族群的追捧,金幣的向外流動更多地是作為禮物和贖金等非商業活動手段來完成。流通到帝國之外的金幣,除了那些被融化掉的之外,大多是作為貴重物品被珍藏,或者作為裝飾品,或作為宗教用途。第二,在中國發現的拜占庭金幣,絕大多數都是仿制品。根據這些金幣仿制品的特征以及出土地點我們可以發現,絕大部分是來自高昌故地和部分粟特人的墓葬,或位于死者的口中,或位于身旁,金幣仿制品上或有穿孔。鑒于此,絕大多數學者推斷,這些仿制品很可能是絲綢之路上最活躍的商人粟特人制造的,由于手中掌握真的金幣有限,因此借此替代拜占庭金幣,完成一些象征性的用途。

上海大學文學院歷史系舒健用元代中國的“小生活”回應了“世界帝國”的大敘事。他比較了代表西學(伊斯蘭)東傳的“塞兒湯”,以及象征東亞文化的“高麗秘色”在元代中國的認知與接受程度,以此來討論當時中國的文化個體對于古代歐亞整體歷史進程的理解。《南村輟耕錄》稱回回醫官為人“額里取蟹”,頗令人費解。這一現象背后隱含的跨文化認知深意,是時人在看到伊斯蘭醫學的腫瘤手術時,誤將阿拉伯/波斯語醫學術語“腫瘤”解讀為與之同音的螃蟹一詞?????(sar?ān)(《回回館雜字》音譯做“塞兒湯”)。與之相對應的案例是,元朝皇帝好飲茶,高麗女性往往通過善于茶藝而在皇宮中得以上位。中國瓷器制造技術與茶藝影響到東亞的朝鮮半島與日本列島,并形成東方熟知的茶文化圈。兩個微觀的生活插曲都發生在當時橫跨歐亞的蒙元帝國整體架構之下,或者說是蒙古的全球史時代。無論當時東西交流多么順暢,但以中國為代表的東亞社會依然展現出強烈的東方主體色彩,彼此認同的傳統文化圈依然是他們與外部世界進行交流的依托,對于西來文化的收容則存在一定的隔膜。

在此基礎上,舒健進一步展開關于蒙元時期大敘事的討論。他認為,中國蒙元史界學術傳統關注北部邊疆民族史地及中外交通問題,重視語文學與史料批判之法。近年開始出現“全球化的第一波”、“重新講述蒙元史”等新的大敘事風格。中國元朝版圖遼闊,加之與四大汗國的關系,具有了大歷史大敘述的先天條件,考察這樣歷史進程所帶來的影響力的確是必要的。但是,相關研究不能繞開微觀的“人”,需要在大敘述的結構下,回到歷史現場,以了解之同情審視時人。從宏觀格局的“回歸東方”到微觀自省的“理解東方”一個都不能少。在全球史的敘事轉向中,應該充分考慮到傳統區域文化內在邏輯的連續性。在這片土地上生活,跨越不同時代的人們一直延續著相似的宗教文化與生活方式,這是審視全球整體歷史的另一面鏡子。

五、總結與展望

此次云端討論超過三個小時,引起學界的高度關注,會議室旁聽人數爆滿,導致部分主講學者無法入場,采用電話公放的形式完成發言與討論。最后舒健進行凝練和準確的總結,他認為本期研討會聚焦于古代中外關系史研究的歐亞區域背景,討論歐亞區域這一范疇對古代中國對外關系研究的重要方法論意義。從引言人到與談者共計有10位學者進行了全方位、多角度的討論。本次研討在內容上不僅對歐亞區域史的概念進行界定和梳理,并對其中的研究對象與相關方法都進行了重點討論;還在研究方法方面呈現多維度的視野;同時也充分評介了國內外歐亞歷史研究的前沿動態,內容涵蓋從日本到歐洲,整個歐亞范圍內不同學術立場的研究觀點。

本次研討同時也是一次跨學科的對話,與會學者結合中國古代史、國際關系學、考古學、世界史、民族學等學科的研究方法,共同聚焦于“歐亞區域”研究對古代中外關系史適用性的討論。其討論時間范圍不僅上起史前,下至宋元,還實現了“絲綢之路”研究的古今貫通。在空間范圍上,注重從歐亞東西方歷史視野比較中審視古代中國的歷史定位與影響。他們在個別問題上雖然存在分歧,但形成了幾點較為一致的意見。

第一,“歐亞”研究及其次級地域如“內陸歐亞”本質上屬于區域概念。在具體研究操作中,仁者見仁,智者見智,根據問題意識厘定空間范圍仍是一個不變的選項。區域分析有不同層面,即有跨越國別的互動分析,也有小于國別的地方史研究。區域研究的核心在于活動主體(人、社群、國家等)之間的互動網絡與相互關聯。古代中國對外關系史實際上是通過區域網絡的一個面展開的,其對外關系與影響通過周邊的區域結構呈現差序性的擴展,而不是單層面點線結合的交往史。第二,重視異質文化的區域嵌套在古代中國對外關系史中的重要作用,其中既包括東西方異質文化鏈接構成的區域走廊,也包括古代中原與北方草原社會進行長期互動形成的多元文化交錯地帶。這些嵌套型區域是古代中國在歐亞地域發揮影響的主要渠道。第三,古代中國是世界歷史中的中國,需要反思傳統歐洲中心觀及其方法論,既要從全球史的視野審視古代中國的對外交流問題,也要重視東西方比較與聯系中省思中國的歷史地位,在學理方面關注東西方學界對于“歐亞”等共同問題認知差異的分析。第四,宏觀整體歷史需要微觀視野與堅實研究的支撐,重視與歐亞環境史的對話、綜合運用包括語文學、人類學在內的多學科基礎研究方法是推進相關研究的重要基礎。

總之,與會學者認為,本次研討閃光點和學術價值值得細細回味,關于歐亞區域性的探討是開放性,遠遠沒有到達終點。這是國內外學界共同關注的議題,中國學者應堅持自身立場,發出中國聲音,將相關討論持續下去。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司