- +1

陳根:從符號體系到消費異化,你的焦慮來自哪里?

文/陳根

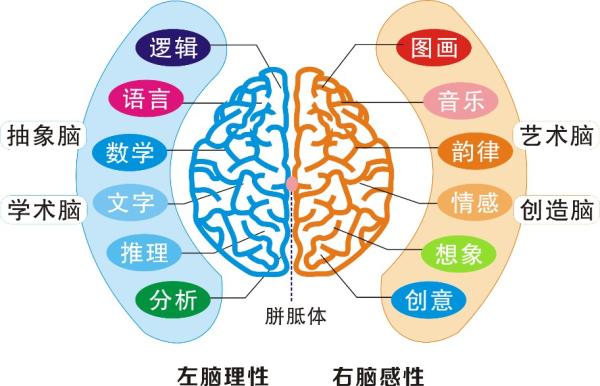

德國哲學家卡西爾認為,人是符號的動物。不論我們是偏向理性,還是偏向感性,在我們的大腦中始終并存著理性與感性兩部分,只是不同的人后天鍛煉的左右能力存在差異。

符號在左右腦之間構造起一個屬人的文化世界,勾勒出一個人與文化之間和諧共處的途徑,是一種基于圖形化的邏輯記憶。如果沒有邏輯只有圖像識別記憶能力,我們就很難與動物世界產生區別。簡單來講,就是人創造各種符號形式的活動,將活動主題、人與活動對象、文化、情感、邏輯這五者連接起來。人與文化關系的不同階段,都是通過各種符號形式,諸如神話、宗教、語言、藝術,科學等形式。

人類社會在漫長的演變過程中,符號的意義也在不斷發生變化,綜觀現代社會,符號與符號活動已經無所不在,符號是現代社會最大的傳播和交往載體,是人類智慧的集中體現,它既具有能指和所指的意義,也具有與時代發展相適應的特性。尤其在今天群體思考力下降,簡單粗暴的視覺感官刺激主導的時代。比如,我們大部分人不再愿意看文字性,邏輯理解性的書籍,我們偏向于簡單粗暴的直播或視頻感官刺激的形式。這種時代的社會現象與趨勢,疊加5G科技的力量,就會對社會的商業構成變革。

但是,符號活動也日益消解了人的真實存在,由于計算機的普遍應用,微電子技術滲透在物質領域和精神領域的方方面面,人與勞動、人與物、人與人之間的關系逐漸被符號的關系所取代,也逐漸被一系列數字的、字母的、觀念上的以及所指的意義等等符號所包圍和控制,人的符號化傾向愈發明顯。

在符號化傾向廣泛滲透經濟生活領域和社會交往領域的背后,我們也不得不面對符號化傾向帶來的對于人的主體性弱化的社會困境,那么,什么是符號化?或者說是視覺化。符號化的重新崛起對時代的影響是什么?符號化在消費領域內產生的異化傾向又如何才能被有效修正?

什么是符號化

要知道符號化是什么意思,首先要了解符號是什么意思。要了解符號是什么,就必須回到結構主義中來進行理解。

結構主義是發端于上世紀九十年代的事物進行思辨的一種方式,也就是一種進行學術研究的方法論。結構主義認為在文化系統當中,例如宗教、商品經濟、文學作品等等事物都可以歸結為一個規律性的結構。結構主義從本質上來說,就是借助于左腦對右腦事進行解讀的一種方式。

舉個敘事學的例子,普羅普曾經將俄國的所有的童話故事的敘事結構歸結為由三十一種敘事功能構成的一個結構,這三十一種敘事功能進行不同的組合,幾乎能夠包含和解釋所有的簡單故事。這就是結構主義在敘事學當中的運用情況之一,包括通過結構學來解讀藝術畫的行為,都是典型的左腦拆解右腦的方式。

再說到符號學。

首先要說的是,符號學是結構主義思潮之后的一種學說,其理論框架是深受結構主義思潮影響的,符號學的方法和本體并沒有脫離結構主義的大框架,只是具體化了結構主義方法論的操作,提供了一種分析和建構文化模型的具體工具。當然,工具之一。

那么什么是符號學?顧名思義,就是將事物看做成一種符號來理解和分析。當你進入了符號學的話語當中之后,你所進行的研究就是文化層面的研究了。也就是說,單一的符號層面,這是基于右腦的感性認知層面。但一旦到了符號學層面,就成為了左腦思考層面,就是借助于邏輯腦來拆解感性腦的作品。這時候我們回到我們開始提出的問題:符號是什么?

趙毅衡在《符號學原理與推演》當中對“符號”做出解釋,即符號是一種攜帶意義的感知。符號首先是能被感知到,同時被感知到的符號一定是有意義的。只有在某個意義具備被感知的可能的時候,被你感知到的東西才是符號,進而我們可以推出,一個特定的符號是能夠被解釋的。也就是說,人類社會最開始是基于符號,或者說圖像文化來傳承的,從最初的圖騰到象形文,再到今天的結構性文字。

而我們今天更像是人類在最初的右腦道路上奔跑了一段路之后,開始好奇左腦的道路,但基于計算機科學與大數據讓我們的大腦一直處于左腦道路上狂奔的時候,我們有開始尋求右腦道路。在信息泛濫,理性腦開始疲憊的時候,我們就本能的選擇與偏向更為輕度理解的圖形化形式。包括我們對品牌的認知、對自我身份的認知、對某種文化的認知,在符號學的話語當中,都構成了符號,用當下的話來表達就是IP打造。

符號學是人類的情感共識

比如,我手上有一塊石頭,這塊石頭在我手上的時候,對于我而言它是無意義的,當我將這塊石頭裝在一個盒子里寄給你,表達我對你的思念的時候,這個石頭就寄托了我對你的一種情感,這時候這塊石頭就可以被解釋為寄托對你的思念的一個符號。這塊石頭就被賦予了符號的含義,被賦予了一種無法用理性價值來判斷的情感價值。

而你拿到這塊石頭后,發現這塊石頭質地均勻細軟,適合雕刻,于是你將它拿給一個雕刻師,雕刻成一個藝術品,此時的石頭就具備了藝術價值,成為了一個承載藝術價值的符號。于是就讓原本“無價”的石頭,經過雕刻的行為成為了一種有價的符號商品。

上述的這個過程,就是一塊石頭被符號化、有價化的過程。

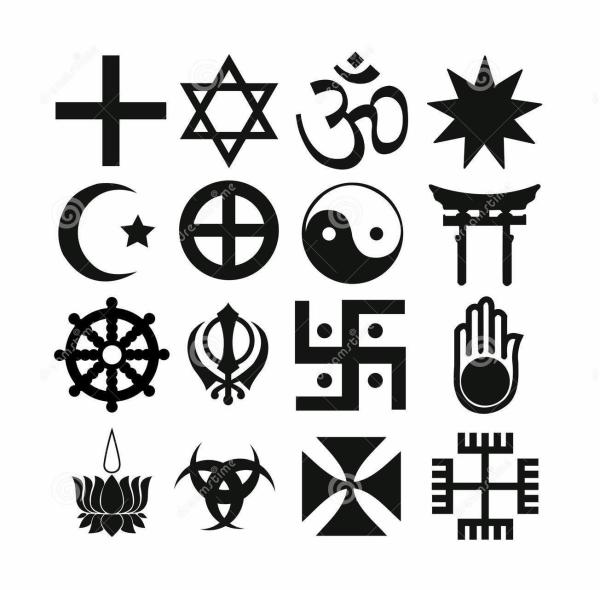

從人類最開始的圖騰,到今天的符號以及各類圖像,一直承載著我們最深處的一種情感共識。而這種符號化在宗教領域就具有強大的感召力,以及強大的精神凝聚力。

在中世紀時期的宗教象征就是一個龐大而復雜的符號體系。其中,最重要的符號組合就是被稱為“基督的武器”的一系列象征。因為耶穌的痛苦、受難與上十字架前后的折磨具有極強的沖擊力和戲劇性,所以這些曾經用于折磨耶穌的刑具被轉化成代表基督征服死亡、戰勝魔鬼的武器。

13至14世紀,隨著騎士文學、民間文學中對于獵奇情節和神圣事物的需要,“基督的武器”這個概念及其圖像化符號在教會生活和牧靈實踐中也就變得越發普遍。人們開始在“基督的武器”庫中添加了更多的品種,藝術家和工匠們將《圣經》記載中的許多故事情節進行抽象化,甚至將一些原先并不顯眼的事物凝練成圖像,在中世紀的歷史發展中和各種文學傳統、民間傳說相互結合,形成了越加完備的“基督的武器”符號體系。

不僅基督教,佛教的萬字符、道教的太極圖、伊斯蘭教的星月圖等,歷史中的每一個宗教都會形成一個代表其信仰含義的符號。用今天的話來表達就是任何一個宗教,或者集團,或是企業,都需要一個LOGO來代表它的品牌形象。包括所有的武俠小說作家,在構寫教派的時候,一定會為各教派塑造一個能讓人直觀理解與記憶的符號,也就是LOGO。因此,從符號學的層面來看,每一位武俠小說家都是一位偉大的藝術設計師。

符號化帶來的消費異化

一般而言,現代人主要是一種與封閉性的過去相區別的客觀存在,具體是指處在第三次工業革命爆發以來的人,其思想、態度、生活方式和行為方式等能夠適應現代社會發展的要求,并具有與現代科技和生產力水平相適應的諸多素質。

但是要深理解現代人的本質,就必須了解現代社會。李伯聰認為“人類已經開始進入了關注真理論與認識論的同時空前關注‘思維經濟’與‘思維效率’的時代。”現代社會最重要的特點之一就是擁有了空前強大、有效與便利的進行符號創造和傳播的工具,借助于計算機的數字化設計技術,現代人正在以空前有效與便利的符號創作手段、以空前的“效率”創造面貌空前的符號世界。

在商品經濟日趨發達的現代社會,人與勞動、 人與物、人與人都遵循著被計算和能計算的合理化原則。在這個原則的統帥之下,也引發了有關于現代人符號化異化傾向的危機。正如《呂氏春秋·博志》說“全則必缺,極則必反。”也就是我們通常說的物極必反的理論。就是說,當我們視覺化到一定的程度,人類有會因為過度視覺化而導致視覺化的商業價值弱化。最簡單的理解就是當割雙眼皮和隆胸成為一種平常技術的時候,單眼皮和微乳反而會成為一種新的審美追求。

符號對人的異化傾向特別是在消費領域表現的尤為明顯,人的消費方式和消費觀隨著科學技術的發展、普及和消費品的極大豐富和過剩,遭到了前所未有的顛覆。在商品的使用價值不分上下的情況下,消費者競相驅逐的焦點日益集中在商品的附加值即其符號價值,比如名氣、地位、品牌等觀 念上的東西,并為這種符號價值所制約。也就是說,在商品過剩與同質化過剩的商業社會中,如何讓我們的商品能夠在消費者的心智中脫穎而出,并且讓消費者有強烈的動力去支付更高的價格去使用,這其中的核心就是商品的品牌化與視覺化,正如愛馬仕一樣。

在消費社會中我們的想象力和實際欲求源自于他人,大眾傳媒對商品的信息進行包裝和曲解,把這些信息當成商品一樣進行賦值,并對作為符號的內容進行頌揚;我們的消費需求是潛在的,消費習慣是被培養的,正如喬布斯說:“消費者不知道自己需要什么東西,直到我們拿出自己的產品。”我們可以理解為,在品牌的塑造過程中,除了需要LOGO與視覺化表達之外,還需要借助于左腦來對右腦的圖形化進行一個高大上的角度,不斷的借助于宣傳來強化右腦的認知。

我們消費的不再僅僅是商品的實用性和功能性,商品信息象征的符號性也越來越重要。就如宗教的符號象征一樣,要讓我們的品牌在消費者心目中有神一樣的存在,就能創造神一樣的價值。在市場營銷中,當商品的核心價值相同或類似,企業就需要運用差異化戰略、市場細分等戰略獲得競爭優勢。塑造符號,也就是構建視覺與消費者心智記憶的品牌差異化,這相比產品差異化、服務差異化,更能培養用戶的忠誠,建立起企業的“護城河”。

比如現在流行的輕奢品概念,象征著較高的品質和較合理的價格,就是商家采用市場細分,找準了消費者的定位,在快消品和奢侈品之間的空白地帶,創造出的一個新概念。它不具有奢侈品的屬性(稀缺性),在品牌建設中卻要靠近奢侈品,遠離快消品,無形之中為消費者營造了一種象征”個人化的生活態度,更高層次的生活追求“的認可。如果用直白的話來說,所謂的輕奢品概念就是一種即讓人能裝面子,又能讓人少花錢,或者說在廉價商品中賦予高大上品牌的套路。優衣庫、ZARA、H&M以及小米走的就是這樣一條道路,這也是接下來在經濟疲軟環境下的一種主流趨勢。

商品拜物教理論的重塑

詹姆遜重申了馬克思的商品拜物教理論,在現代社會中已經不復存在的宗教與神圣性,借助于商品符號化的時機,在商品身上又悄然轉了回來。一切英雄崇拜、知識崇拜、技術崇拜,最終都歸集為商品崇拜,最終都歸集為品牌崇拜,LOGO崇拜。

人們傾向于買各種奢侈品品牌包包、頂級的電子設備以及奢侈品,這是因為在購買的過程中能獲得身份快感。人們消費的目的并不在于消費物的本身使用功能與使用價值,而是要購買而言象征身份,突出自身某些階層的一種符號。借助于品牌的穿戴與使用,我們讓自己加入到更理想的團體以尋找和自己具有相似或者更高消費觀的人們。

最終,消費能否越過了理性,以遠高于商品使用功能價值的價格來消消費,其核心就在于我們是否能塑造強大的品牌層次。如果能再借助于饑餓營銷輔以稀缺性,此時不僅能讓消費者花遠超商品本身價值的價格,還能讓消費者覺得能有用就是一件非常滿足的事情,跟價格無關。當然,這種品牌的階層化,也正再給現代社會的人帶來一定程度的焦慮與無形的心理壓力。

在馬克思看來,異化現象是人類歷史發展過程中必然會出現又具有進步意義的一種社會歷史現象,人的符號化現象也不例外。從馬克思的思想里我們就可以看出,他就是一位極具IP打造思想的營銷高手,他花了一生的時間就打造了屬于自己的一個強IP,就是馬克思主義,這種強大的個人IP營銷的不是一個時代,這個品牌的生命力可以說是伴隨著人類的文明一直存續著。

在信息高度發達的今天,符號化、品牌化現象縮短了社會必要勞動時間,簡化了人的勞動,增強了信息流通的及時性,拓展了人與人溝通的深度和廣度、加快了社會進步的步伐。最關鍵的問題是,從古至今,IP化能讓人以最短的時間產生最深刻的記憶。但是,人們生活的空間中充斥著無所不在的符號、符號邏輯和符號操作,人與現實的認識關系也體現于人的符號化特性。

在消費社會里,個人是“被異化了的個體”,人在消費中的異化使其成為單向度的人,我們在消費社會中不僅僅消費了物,同時也消費了我們自己。符號消費在今天依舊火熱,包括各種所謂的追星,以及名人的思想營銷,也就是所謂販賣焦慮的知識付費。我們是否能辯證的思考,我們是否可以換一種方式來思考該如何消費,我們存在的時間長河里,什么才是我們真正想要的,如何生活,這樣才能尋找到真實的自我,而我們只有學會回歸現實的生活世界,才能夠恢復主體意識和主體人格,不要做被符號異化的人,也不要做被消費符號綁架的人。

當然,如果你成為了我的粉絲,我將在最大程度上讓你保持冷靜,并平衡左右腦的思考能力。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司