- +1

京東圖書用戶行為報告:中低線市場提速,疫情改變閱讀習慣

“對我來說,生活不是去電影院或博物館,而是作為一個孤獨的閱讀者。”

說這句話的是彼得·漢德克,其編劇電影《柏林蒼穹下》已為世人所熟知,在2019年10月獲得諾貝爾文學獎后,他的著作《無欲的悲歌》、《左撇子女人》等在京東平臺上的月銷量環比增長近400%,越來越多的中國讀者因此而結識了一個偉大的作家和他的書。

不僅僅是彼得·漢德克,在2019年度暢銷書作者中,我們還看到了托妮.莫里森、阿比吉特·班納吉等“新”名字,當然也有眾多新晉本土作家或IP,以及日益火爆的“樊登讀書會”等閱讀交流社群。讀書,即是風尚。

在2020年初,國人經歷了一場空前的抗“疫”斗爭,除了白衣天使在一線奮戰,更多人則有了大把時間宅家,有人借機為充電而讀書,有人翻開一直放在閱讀列表卻沒有時間靜心看的書,有人也許并沒有什么明確目的,而書卻給了TA足夠的慰藉。讀書,并不孤獨。

在4.23世界讀書日來臨之際,京東大數據研究院與京東圖書共同推出2019年讀書報告及戰“疫”期間讀書報告,基于京東大數據的分析,總結出2019年及2020戰“疫”期間的全民閱讀習慣與變遷:

1.中低線市場成為增量發動機,社交驅動力明顯;

2. 名人或社會熱點事件對相關圖書的銷量影響十分顯著;

3. 不同線級城市間存在閱讀傳導現象,正向或逆向傳導與圖書種類有一定關系;

4. 疫情宅家期間,童書、文教和書法類成為剛需,更多人重新拾起大部頭。

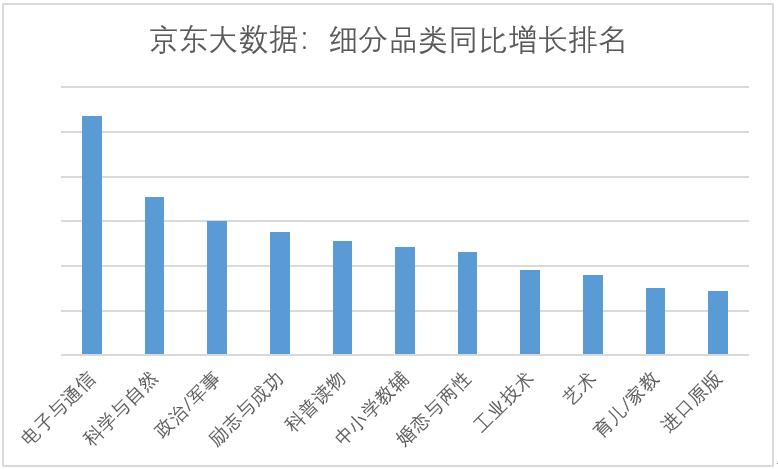

細分領域市場在成長

生活方式日漸多元化,人們是否還保留著讀書的習慣?答案是肯定的。2019年度京東圖書成交額同比增長顯著。而細分品類同比增長榜單更加五花八門,體現了人們閱讀愛好日趨多元化。

盡管從銷售額絕對值上看,一二線城市的“主力”位置依然不可撼動,但2019年,中低線市場進一步成為圖書銷量增長的引擎,尤其以華中省份尤為突出:湖北省的成交額和銷量同比增長均位居全國第一,加上湖南、河南,在排行榜前六名中占據3席;華東的江西、安徽分列第2、第5名,前六名中還有西北的新疆。

若從城市來看,也是中部地區占據多數,銷量同比增長前十名分別是:湖北省宜昌市、吉林省白山市、新疆和田地區、湖北咸寧市、河南許昌市、湖北省黃岡市、福建省三明市、江西省宜春市、河南的信陽市和南昌市。

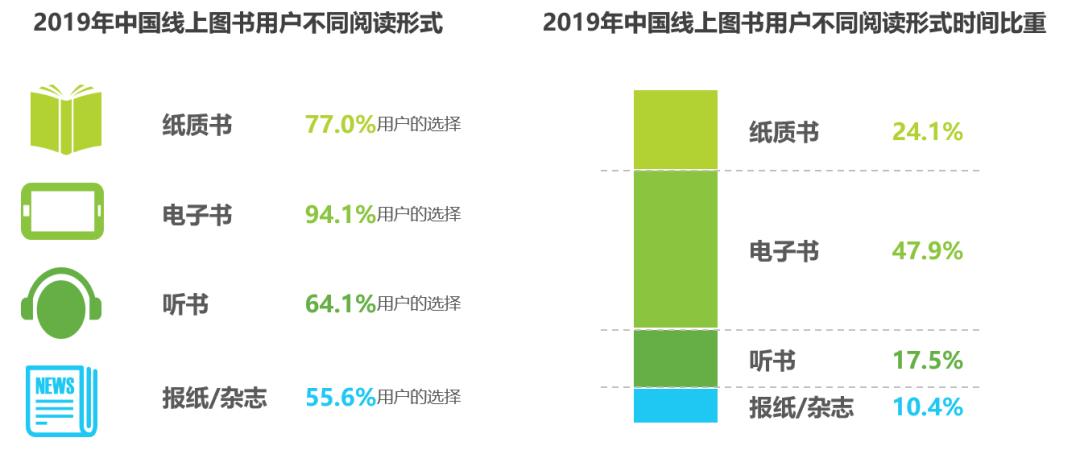

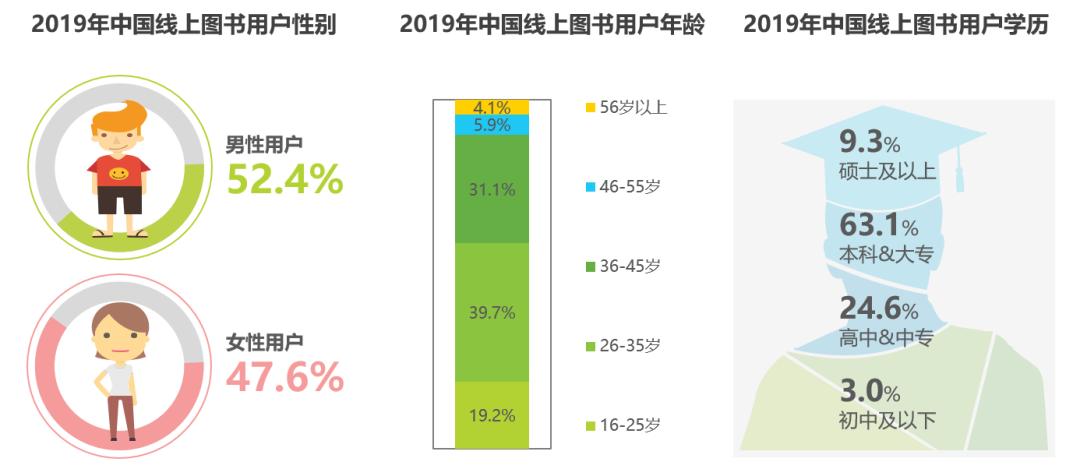

另一方面,“紙電同步銷售”的趨勢在放大。據京東圖書與第三方的調研顯示,2019年中國線上圖書用戶不同閱讀形式中,電子書占94.1%,紙書占77.0%,聽書占64.1%,55.6%會閱讀報紙/雜志。

國民閱讀習慣的改變,推動了整個圖書市場向線上化、數字化、智能化轉變,數字閱讀已成為主流閱讀方式。目前,京東已擁有包括知識服務、京東讀書APP、京東閱讀器JDRead以及有聲業務在內的國內唯一的全閱讀生態平臺,全面覆蓋數字閱讀相關子產業。

用戶畫像:男性為興趣 女性為實用

人們為何買書?京東圖書的調研發現,有60.1%的人是為了知識/技能提升,有40.0%的人是為職業發展,有36.2%的人因考試/考級/論文,還有親子教育的因素占36.1%;有45.0%用戶是為了給自己孩子買書——合并分析來看,用戶買書的主要目的是實用,占比87.6%;其次是興趣,占比60.9%;最后是送人,占比49.2%。

2019年線上買書用戶中,金額在501-1000元的用戶最多,占比25.5%,另有22.6%的用戶買書金額在301-500元。此外,2019年對比2018年,52.9%用戶買書數量增加,31.8%用戶買書數量持平;買書數量在4-10本之間的用戶數最多,占比過半;還有14.6%的用戶購買了20本以上圖書。

根據調研內容,線上圖書用戶中,相對價格,用戶更看重平臺、品牌、服務:46.0%的用戶認為某些平臺、品牌的品質和服務更好,價格貴點也沒關系,44.8%的用戶愿意為更好的服務支付更多的金錢。在用戶選擇圖書網購平臺的看重因素前十項中,圖書質量是用戶最看重的,占比41.1%;此外,36.9%的用戶看重正版圖書,33.2%的用戶看重價格高低;32.6%的用戶看重圖書種類是否齊全。

觀察:童書市場日益受社交驅動 低線市場轉變明顯

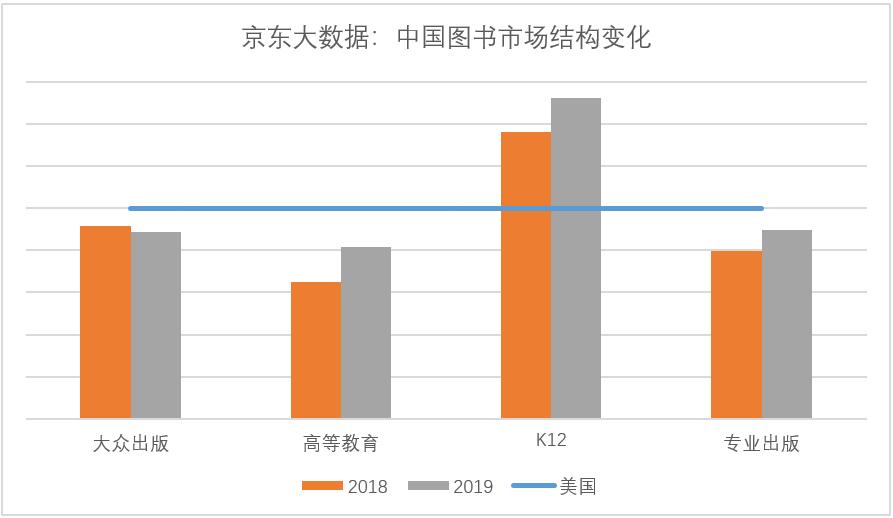

國際出版商協會(IPA)將圖書出版市場分為大眾出版(虛構/非虛構/少兒)、教育出版(K12/高等教育)、SAS專業出版三大類,其中較為成熟的美國圖書市場2018年大眾出版、高等教育、K12、專業出版的收入占比分別為62.7%、14.3%、13.4%和8.3%,其中教育出版有下降趨勢(本段數據來源:智研咨詢《2019-2025年中國圖書出版行業市場全景調研及投資前景預測報告》)。與之相比,京東平臺上呈現出中國的閱讀市場結構對比如下:

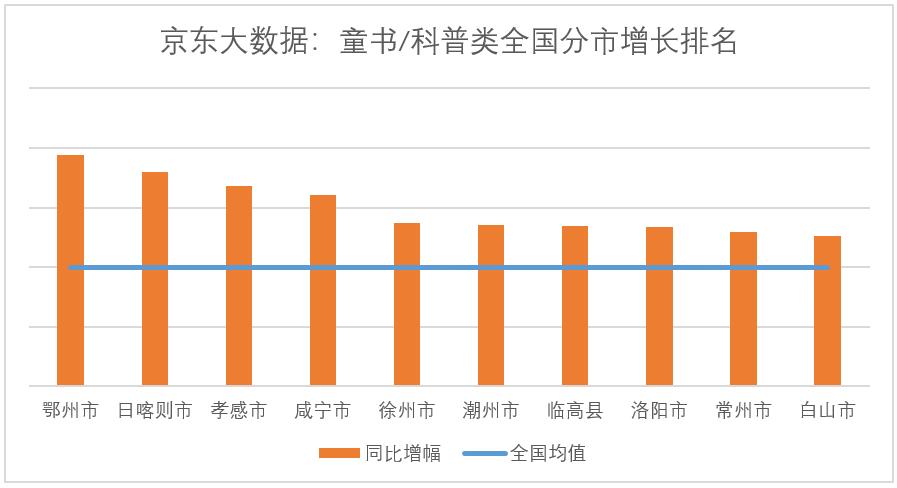

另一方面,低線市場的增長可觀。此前京東母嬰行業調研報告指出,中低線市場的用戶給孩子的硬件消費(玩具、服飾等)不低于一二線城市,但無形的知識類“軟消費”卻不如高線。這一情況在2019年已有逐步改善,從童書和科普書來看,去年銷量同比增長前20名中沒有北上廣或省會城市,其中教育大省湖北再次占據多席。

京東圖書認為,這主要是因為近年來教育教學改革不斷深化,以及家長注重對孩子閱讀習慣的培養。預計在2020年,這兩類圖書的市場占比還將繼續擴大。

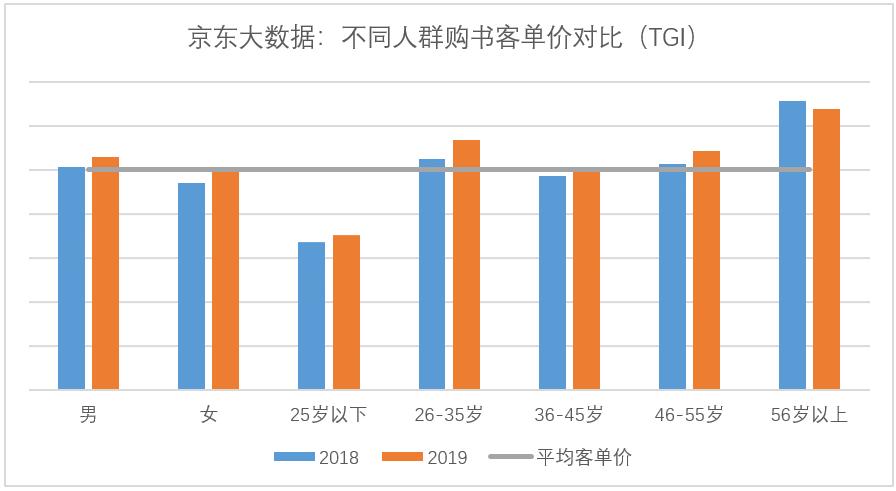

觀察:新書數量減少 客單價微漲

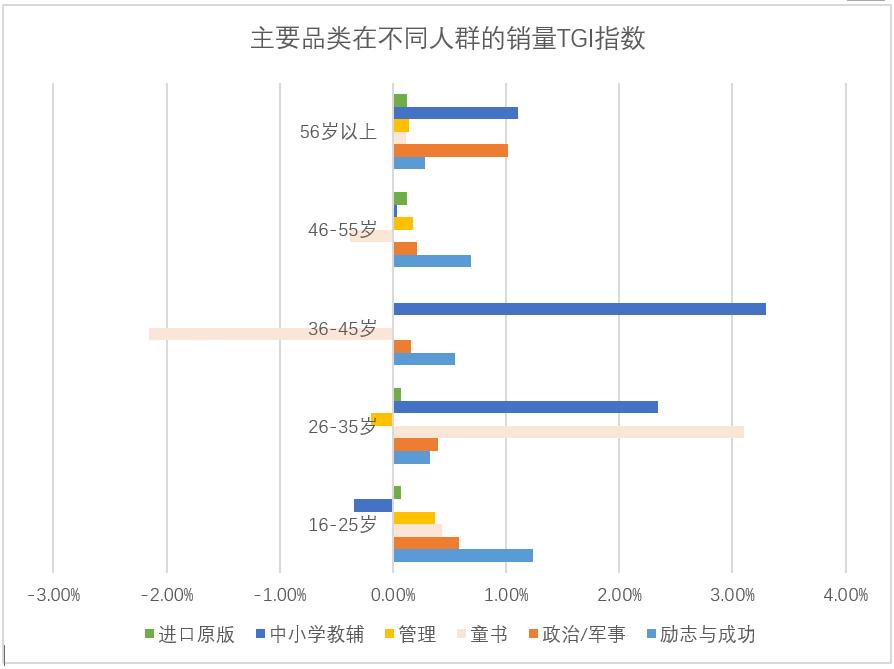

什么人愛買什么書?誰最舍得花錢買書,誰愛看大部頭?從2018-2019客單價的對比來看,56歲以上人群購書的平均客單價位列第一,其中政治/軍事類專著占了大頭,不過他們最常購買的品類還有中小學教輔,看來如今生活節奏日漸加快,家中的老人承擔起很大一部分輔導孫輩功課的責任。

此外,京東大數據還就不同人群的顯著特征作了交叉對比,得出一組很有意思的人群畫像:

精英媽咪

職場站得穩,養娃溜得很:26-35歲的圖書消費人群中,82%的管理類書籍和70%的童書,購買者為女性。

硬核美食家

廚房變成男人的軍機重地:26-35歲的圖書消費人群中,60%的政治軍事類書籍和50%以上的烹飪美食類書籍,購買者為男性。

理性女王

女生有兩件東西別人搶不走:一是讀進大腦的書,二是賺進口袋的錢:在經濟類書籍的消費上,男女比例基本持平。金融投資方面的書籍,年輕女性的購買量是男性的2倍。

高齡少年

那些年我們一起追過的動漫:不同年齡段對動漫熱情不減,26-35歲女性的購買量大于同年齡段男性;36-45歲用戶中,男性購買量占比則反超女性,占此年齡段整體購買量的57%。

好攝之徒

她曾跨過山和大海,也拍過人山人海:26-35歲用戶是攝影類圖書的主力軍,其中,女性購買者是男性的1.25倍。

精致大叔

看看中年大叔消費有多野:購買圖書的用戶中,中年男性在時尚、美妝類書籍的購買量,對比青年男性增加了1倍。

愛“國”青年

當男神開始精修國學,眼神里全是藏不住的底蘊:26-35歲人群中,喜好國學古籍的69%為男性,熱愛繪畫的75%為女性。

非專業音樂家

音樂讓中年人永遠年輕,永遠熱淚盈眶:男性用戶到了中年對音樂的熱愛越強烈,中年男性音樂類書籍的購買量是青年男性的17倍。

作業監督老干部

活到老學到老 爺爺:孫兒靠我輔導!

爺爺比奶奶更愛輔導小孫子的作業,56歲以上人群中,68%的中小學教輔由男性購買。

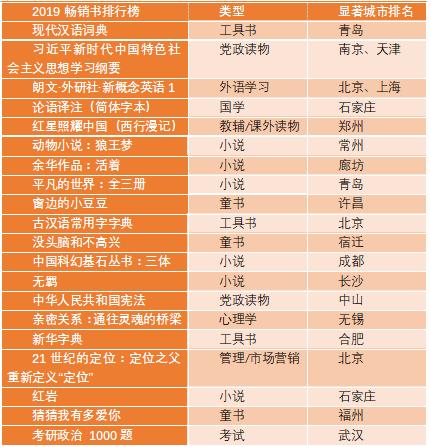

暢銷書,暢銷書

根據京東大數據,2019年紙書暢銷新品榜TOP10中,有3種是社科新書,文學和童書各占兩席。2019年9月才出版的《這里是中國》借助京東圖書平臺銷售優勢,不僅名列新書榜第三,而且進入總榜前十五,成為年度黑馬。《哇!故宮的二十四節氣(套裝24 冊)》《這里是中國》《美國陷阱》《崔玉濤育兒百科》和《人生海海》的作者全部憑借2019年新書入圍作者榜TOP10。

不過若進一步劃分可見,人群和地區的一些顯著特征:

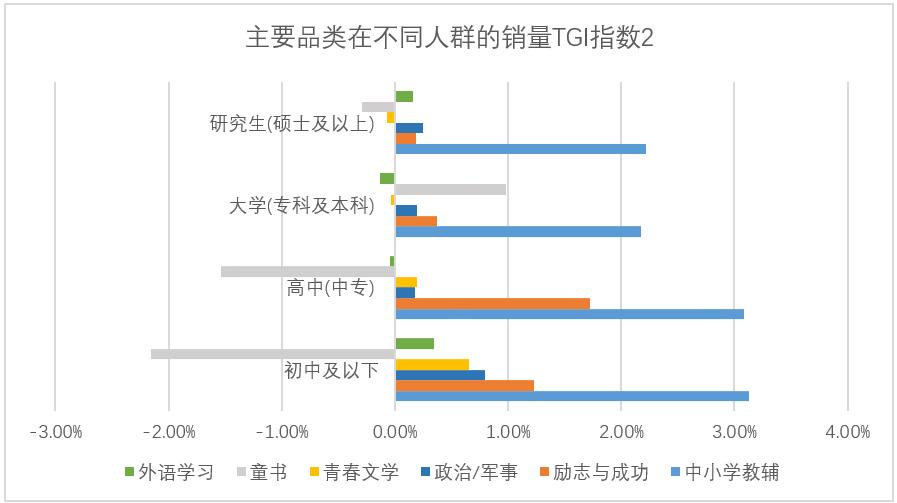

26-45歲年齡段為是購買童書、教輔類的主力,不過這兩類書的銷售與用戶的學歷有著較為顯著的關系:學歷越低的人群,童書銷量顯著降低,而教輔的銷量顯著增大,學歷越高,越偏離“青春文學”的讀者群。

高中學歷的讀者最愛勵志類書籍,而碩士及以上學歷的人群消費結構比較穩定,其外語學習和政治/軍事類書籍的增長也相對較高。

除去經久不衰的經典名著外,一本新書(或較新書)是如何走向暢銷的?京東大數據對去年中銷量突然上漲的幾十本書書籍作了銷量跟蹤與輿情比對,發現社會熱點對人們閱讀興趣和圖書銷量具有相當可觀的影響,大致分為幾個方面:

- 重要時間節點。比如去年恰逢中華人民共和國成立70周年,相關書籍持續熱賣;

- 權威獎項頒布的影響。較為明顯的是諾貝爾文學獎,比如2019年10月,諾貝爾官方同時宣布了2018和2019年度的文學獎得主,使得彼得·漢德克和奧爾加·托卡爾丘克的作品11月熱度分別達到2019年1月的2倍和30倍;近年來諾貝爾經濟學獎得主的著作也廣泛得到追捧;

- 名人去世引發的懷念效應。如2018年底金庸去世后人們紛紛買一套金庸全集收藏,2019年5月著名華人建筑設計師貝聿銘去世,其相關書籍熱度上升60%,同樣的情況還有去年去世的美國黑人女作家托妮.莫里森,其作品的熱度是1月份的6倍,經典繪本《老虎來喝下午茶》作者朱迪斯·克爾去世等;

- 重要的影視/IP交互影響。如去年《權力的游戲》最終季上映并遭受頗多爭議,誘發了很多人買原著一讀的心理(雖然他們會更失望),去年6月的熱度上升近2倍;4月時《復仇者聯盟4》中老一代英雄謝幕,相關圖書熱度上升7.5倍,此外還有《冰雪奇緣2》,以及國內的暢銷網絡小說《長安十二時辰》,是影視與原著或周邊相互影響的案例;

- 還有知名KOL通過新媒體渠道進行的知識推廣與普及,也會對書籍銷售產生影響,例如“樊登讀書會”推薦相關書籍,在去年中熱度一路上升,銷量大漲。

以上這些社會熱點帶動相關圖書的熱銷,在不同線級市場的銷售增長沒有出現明顯的時間差,這得益于網絡的普及、物流的通達以及價格的透明。

觀察:暢銷書像水還是像蜜?

經濟學界有一個比喻:像水還是像蜜?意即新事物投放市場后,是像水一樣迅速平鋪,還是像具有黏度的蜂蜜一般,先在某一位置鼓起一個包來,然后再慢慢變平。

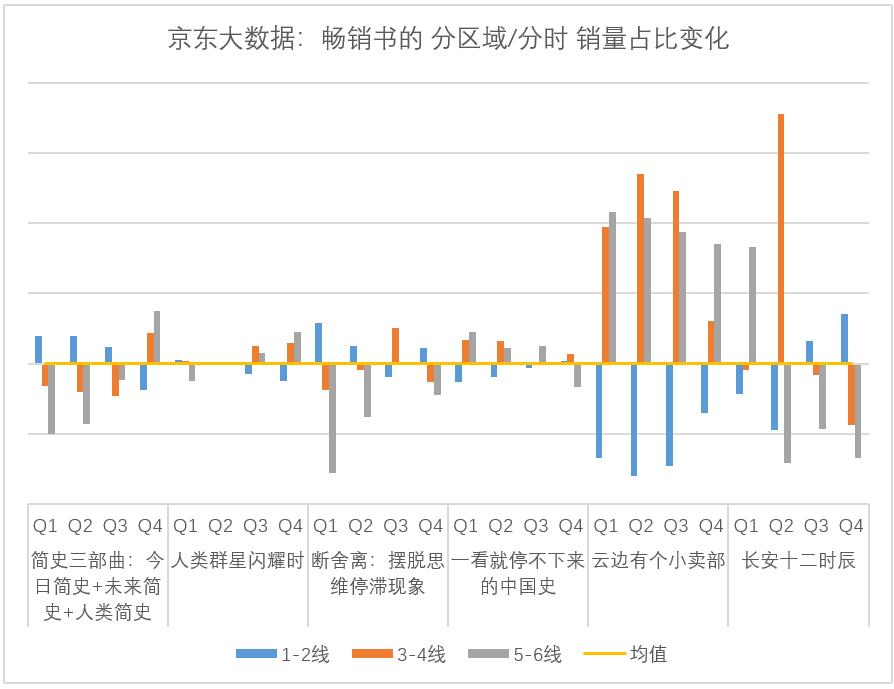

這個比喻也可用在圖書市場。若對不同類別的暢銷書的收貨地址進行統計,可以發現一個現象:

一些國外新銳作家近年來的最新暢銷書,或是多次重版的國外名著,在2019年4個季度中的區域銷量分布,1-2線的占比逐漸降低,3-4線和5-6線的占比逐漸提高,意味著這類書籍日益滲透到中低線市場;而一些國產暢銷小說,則呈反向趨勢,低線向高線推進:

對于較通俗社科讀物,中低線市場的銷量占比逐季提升,但依然低于均值,以日本作家山下英子的勵志著作《斷舍離:擺脫思維停滯現象》和中國作家的通俗史讀物《一看就停不下的中國史》為例,可見此類書籍的主流讀者依然為高線城市人群。

而暢銷書作家張嘉佳的作品《云邊有個小賣部》以及馬伯庸作品《長安十二時辰》(后改編為影視劇)則呈現出相反的趨勢,尤以《長安十二時辰》為明顯:去年Q1的主要銷量在5-6線城市,到Q2時3-4線的銷量猛增,而高線市場直到Q3-Q4才有所反應,而這時中低線市場的銷量已趨于緩和。

不過以上樣本的銷量占比變化呈現出一個共同的特征:在2019年的時間維度內,不同線級的銷量占比差距總體上有逐漸變小的趨勢。

通過對更多不同類型的暢銷書的區域銷量分布進行跟蹤分析后發現,書的學術性、實用性、易讀性、讀者獲知渠道等因素,會影響其在不同線級的市場中的銷量表現,但隨著時間推移,銷量分布差異會被逐漸抹平。

年度閱讀趨勢小結:

盡管生活方式日益多元、擠占“碎片時間”似乎成為內容商的主攻方向,但中國依然是全球圖書增長最快的頭部市場,總結2019年消費數據可見,以內容和深度閱讀為優勢的圖書行業,相比報紙、雜志類紙媒,其生命力反而更加旺盛。除了基數擴大帶來的自然增長,在碎片化信息大量存在的環境里,深閱讀、系統閱讀日益凸顯其價值。

要么旅行,要么讀書,

身體和靈魂必須有一個在路上

嚴冬過去,我們終于在春暖花開之際看到“抗疫”勝利的曙光。不過舉國宅家數十天,在某種程度上成為一個巨大的社會行為學實驗,這從圖書消費可見一斑——就算肉體不能出門,靈魂一樣可以神游寰宇古今。

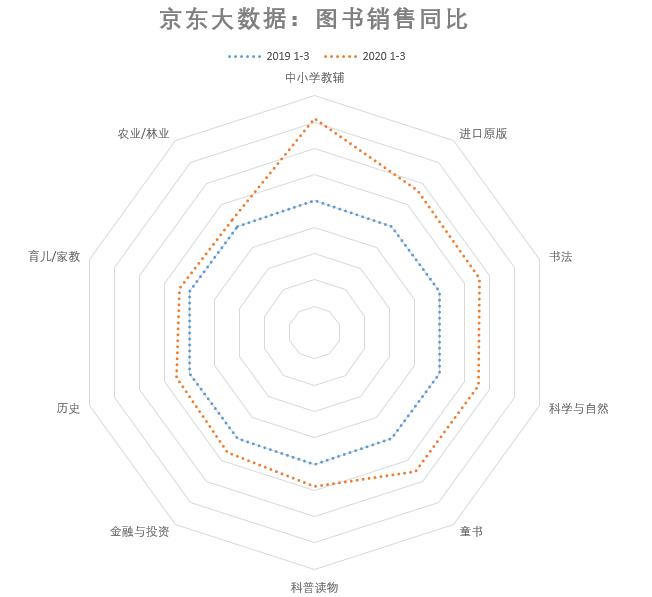

京東大數據分析顯示,疫情期間的圖書銷售出現以下特點:

1. 在家如何讓孩子們學習——學校、幼兒園不開學,童書、書法、科普、教輔等書籍成為“安撫神獸們”無處安放的青春的神器;

2. 跟碎片閱讀說再見——生活慢下來,人們開始閱讀真正“感興趣”的書籍,而非通過“充電寶式”閱讀來把自己武裝得更有競爭力,這體現在實用類圖書占比下降,生活、進口和文史等大部頭書籍增長上;

3. 閱讀結構日趨正常化——書法和教輔類在2月成為剛需,而3月以來圖書消費結構逐漸向前兩年水平恢復,個別品類的占比還出現激增現象。

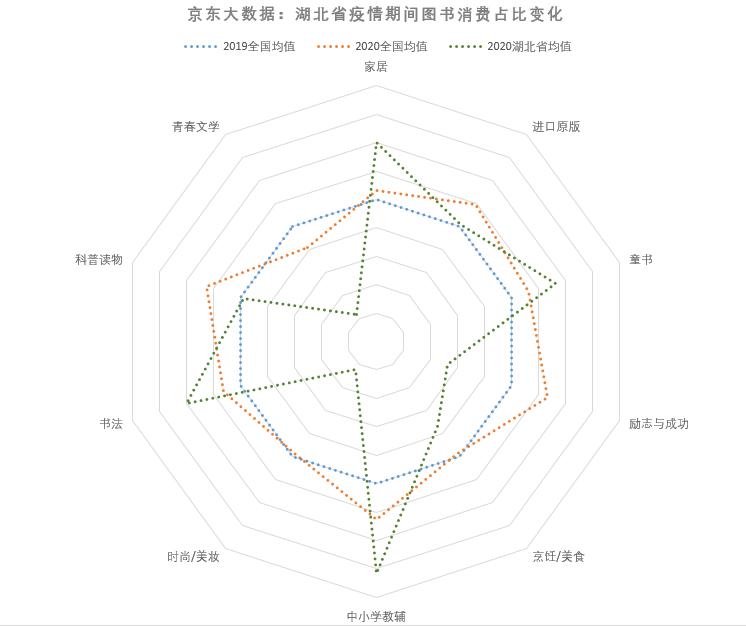

進口原版、書法、童書、娛樂休閑、期刊雜志和大中專及中小學教輔等品類的占比都出現了較大的提升,其它如科普、科學與自然、農業/林業等在個別月度出現增長。

占比出現較大下降的圖書品類有:電子與通信、工業技術、國學/古籍、建筑、日文圖書、套裝書、政治/軍事和字典工具書,這應該與疫情期間尚未完全復工有關,占比下降的基本上都是實用書。

在這個“按下暫停”的時間段里,人們終于有時間買一些自己喜歡看的書來讀,比如需要沉浸式閱讀的書籍:金融、歷史、傳記等,或者是提升自己精神與身體素養的類型如藝術、哲學、健身保健等,這些圖書也有相應的增長。

有意思的是,細分品類中“書法”類書籍在疫情期間增長十分突出,此外農林類書籍同比也上漲明顯,說明人們宅家中紛紛開拓了“種植”技能。

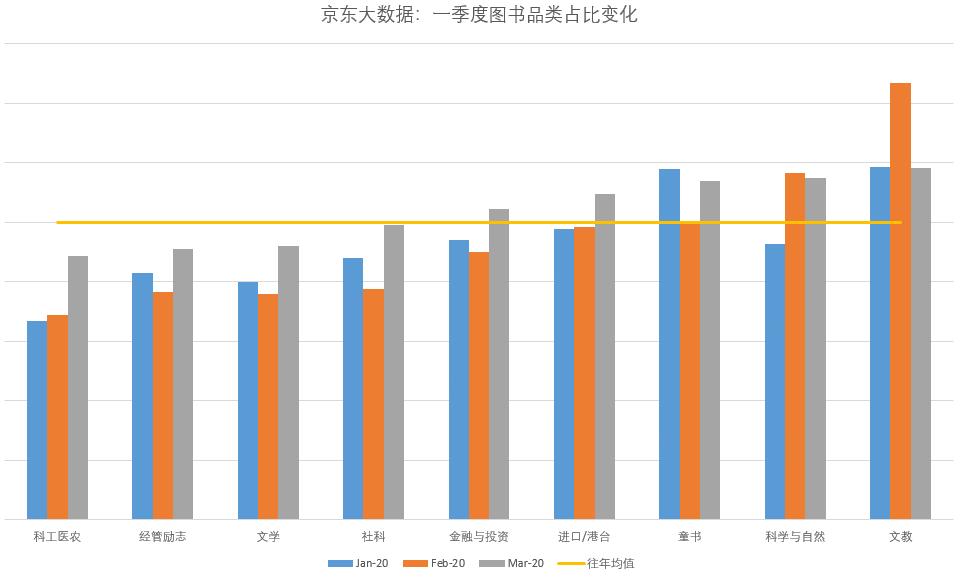

到了2月,文教類,包括書法、教輔等圖書幾乎一枝獨秀,在一定程度上擠壓了其它品類的占比,不過進口原版同比增長排進第五,此外家居、外語學習等品類的漲幅也排名靠前,此外藝術、健身與保健、歷史、婚戀與兩性、育兒/家教、醫學、娛樂/休閑、體育/運動、音樂、傳記、哲學/宗教、法律、經濟等書籍也有較大漲幅;

而到3月份,漲幅的排名又發生變化,教輔和童書類的漲幅有所回落,科工醫農、經管勵志、文學、金融投資等品類的占比都出現上漲并接近往年來的平均水平,而進口書的占比逐月上升,已超過了往年均值。

值得注意的是,有關醫學健康的專業類書籍2月和3月環比分別增長20%、48%,有關心理學的書籍2月和3月環比分別增長3%、25%。包含《血疫》、《大流感:最致命瘟疫的史詩》等與疫情相關的讀物,2月環比激增190%。

疫情期購書人群畫像

排除考試/教輔及工具用書品類之外,不同年齡段的購書偏好:

16-25歲最愛購買品類:

青春文學、計算機與互聯網、攝影、小說;

26-35歲最愛購買品類:

孕產/胎教、育兒/家教、婚戀與兩性、童書、管理、建筑、時尚/美妝、金融與投資、計算機與互聯網、家居、工業技術、電子與通信、政治/軍事、心理學;

36-45歲最愛購買品類:

科普讀物、雜志/期刊、動漫、科學與自然、青春文學、音樂、童書、歷史、國學/古籍;

46-55歲最愛購買品類:

醫學、雜志/期刊、農業/林業、文化、哲學/宗教、藝術、書法、青春文學

56歲+最愛購買品類:

攝影、醫學、健身與保健、藝術、書法、旅游/地圖、娛樂/休閑、日文圖書、農業/林業、音樂。

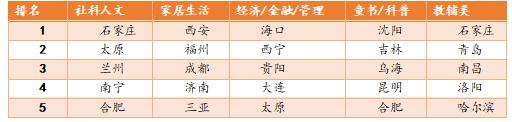

疫情期間按銷量排名的前十名城市:

而從武漢市的數據看,除教輔童書外,電子通信/計算機/互聯網、港臺圖書、科學與自然、建筑、經濟、烹飪美食、外語學習、音樂、政治軍事等都有不少上升,說明武漢民眾的閱讀習慣:

1. 更重視實用閱讀;

2. 偏好更為多元化;

3. 宅家期間終于可以靜下心,把欠自己的“大部頭債”還清的讀者也占了相當比例。

疫情期間閱讀數據小結:

吹滅讀書燈,一身都是月。在這段時間里,無論是讀書充電,還是興趣閱讀,相信每一位讀者都是收獲良多。當緩緩合上書本,發現冬天既已過去,就沒有一個春天不會來臨。期待著早日再次看到人群漫步武漢欣賞珞珈美景,在生機勃勃的街巷享用美食,在街頭、廣場看到孩子們摘下口罩后天真爛漫的笑容。

END

原標題:《京東圖書用戶行為報告(2019-2020):中低線市場提速,疫情改變閱讀習慣》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司