- +1

中國(guó)瓷器歐洲“變身”:十八世紀(jì)法國(guó)對(duì)中國(guó)外銷(xiāo)瓷的改裝重飾

中國(guó)外銷(xiāo)瓷深受歐洲人喜愛(ài)。為將異域的中國(guó)瓷器更好地融入歐洲審美風(fēng)尚和社會(huì)生活,部分外銷(xiāo)瓷會(huì)在當(dāng)?shù)乇恢匦卵b飾和改造,尤以法國(guó)為盛,類(lèi)型多樣,特色鮮明。這種再加工仿若一場(chǎng)極富創(chuàng)意的視覺(jué)改造游戲,將中西方文化完美地結(jié)合起來(lái)。

明清時(shí)期大批中國(guó)外銷(xiāo)瓷輸入歐洲,其中部分瓷器在歐洲會(huì)被改造和重新加以裝飾,成為一種復(fù)合器物。鑲嵌金屬附件是其中最常見(jiàn)的手段,這是一種將金屬制成的附件加裝嵌入另一器物(本文中是指中國(guó)瓷器)的特殊工藝。歐洲對(duì)中國(guó)瓷器的金屬鑲嵌,盛行于17至18世紀(jì),尤以法國(guó)為盛,并在歐洲產(chǎn)生了輻射性影響(注1)。

這是一個(gè)值得研究者關(guān)注的有趣現(xiàn)象。它不僅僅是中國(guó)瓷器與歐洲金屬附件的組合,更是觀察和討論“跨文化交流”的典型樣本:我們可以將中國(guó)瓷器作為主體,將鑲嵌瓷視作改裝后的產(chǎn)物;也可以站在西方整體裝飾的脈絡(luò)下,將中國(guó)瓷器視為一種被鑲嵌的介質(zhì),以此闡發(fā)東方物品進(jìn)入西方文化的可能途徑。作為一種異域元素,中國(guó)瓷器在歐洲的重新改造,與當(dāng)時(shí)歐洲社會(huì)風(fēng)尚、裝飾風(fēng)格和東方想象密切相關(guān)。這些被改造的中國(guó)瓷器,為我們理解中國(guó)產(chǎn)品適應(yīng)歐洲文化提供了一種討論的路徑。

本文將回顧中國(guó)瓷器在歐洲的改裝歷史,并以法國(guó)為例,梳理18世紀(jì)法國(guó)對(duì)中國(guó)瓷器進(jìn)行金屬鑲嵌的方式和發(fā)展演變,探討這些被改裝的瓷器的功用,分析改裝目的,并試圖解析這些改裝思路變化背后的文化意涵。

中國(guó)外銷(xiāo)瓷在歐亞地區(qū)的改裝與重飾

古代中國(guó)瓷器通過(guò)貿(mào)易、外交等途徑在全球范圍內(nèi)流通,在被接受的過(guò)程中,同時(shí)也會(huì)根據(jù)消費(fèi)地的審美風(fēng)尚、生活需求,在當(dāng)?shù)乇恢匦卵b飾和加以改造。這種現(xiàn)象在東亞地區(qū)相對(duì)少見(jiàn),但在中東和歐洲地區(qū)則十分流行,且類(lèi)型多樣,特色鮮明。最常見(jiàn)的手法有用金屬附件加以鑲嵌和在瓷器上再次進(jìn)行彩繪。可以說(shuō),對(duì)中國(guó)外銷(xiāo)瓷進(jìn)行“再加工”,在歐亞大陸有著悠久傳統(tǒng)。

中東地區(qū)

伊斯蘭世界對(duì)中國(guó)瓷器的再裝飾,集中在16至18世紀(jì),這與歐洲對(duì)中國(guó)瓷器加以再裝飾的時(shí)期大致相同。

鑲嵌金屬附件的做法,是伊斯蘭世界對(duì)中國(guó)瓷器進(jìn)行重飾的主要方式。“16至17世紀(jì),這些附件多用作修繕破裂的瓷器,或改變瓷器的功能。至18世紀(jì),則大多是純裝飾”。

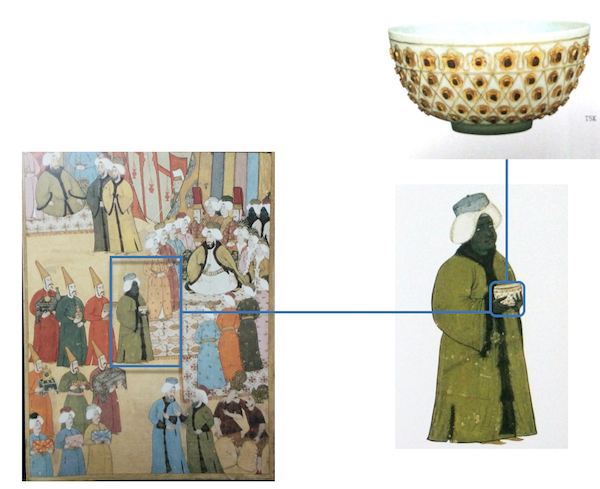

另外,將寶石鑲嵌在中國(guó)瓷器上,是伊斯蘭世界對(duì)中國(guó)瓷器進(jìn)行再裝飾時(shí)一種獨(dú)特的手法。寶石鑲嵌在伊斯蘭世界是一種專(zhuān)門(mén)的工藝,且專(zhuān)屬于宮廷。“16世紀(jì)下半葉,這門(mén)工藝已發(fā)展成獨(dú)立的藝術(shù)。……據(jù)記載,負(fù)責(zé)將寶石鑲嵌在中國(guó)瓷器上的匠師稱(chēng)作‘瑟哲’(金飾匠)和‘瑟尼參哲’(鑲金匠),屬宮廷御用匠師”。如明代中期的一件青花筆盒(圖1),器型仿伊斯蘭銅器,專(zhuān)為伊斯蘭世界定制。它在當(dāng)?shù)赜直恢匦卵b飾,將金片做成朵花,加以寶石鑲嵌。波斯繪畫(huà)中也可以看到這樣的器物改裝:阿赫麥德三世為兒子舉行的割禮慶典上,黑太監(jiān)總管呈上首相所獻(xiàn)的鑲寶石中國(guó)瓷碗(圖2)。寶石鑲嵌是奧斯曼帝國(guó)的工藝特色,不僅是針對(duì)瓷器,玉器、水晶、金銀器等其他材質(zhì)上也會(huì)使用。

伊斯蘭世界對(duì)于中國(guó)瓷器的第三種再裝飾手法,是在器物表面再加彩。不過(guò),這類(lèi)案例非常少見(jiàn)。目前僅見(jiàn)埃及福斯塔特遺址出土的一件北宋青白瓷碗底,碗內(nèi)心青白釉上加繪伊斯蘭虹彩 (圖3)。

歐洲地區(qū)

歐洲對(duì)中國(guó)瓷器的再裝飾,基本可分成以下三類(lèi)。

第一類(lèi)是重新加彩繪。這類(lèi)做法有時(shí)會(huì)結(jié)合器物原有的裝飾,有時(shí)并不考慮作品本身已有的紋飾,如在青花圖案上再進(jìn)行彩繪,甚至直接覆蓋。繪制時(shí)間,既有在瓷器外銷(xiāo)至歐洲后不久,也有相隔甚遠(yuǎn)。從畫(huà)面內(nèi)容來(lái)看,“中國(guó)風(fēng)”(幻想的東方風(fēng)格、東方風(fēng)景)是一種重要題材,甚至在用色等方面也刻意模仿中國(guó)五彩、粉彩(圖4)。例如這件黑彩瓶(圖5),采用西方的用色與畫(huà)法,畫(huà)面內(nèi)容卻充滿(mǎn)東方風(fēng)情。這類(lèi)黑彩技法被稱(chēng)為“schwarzlot”,是17世紀(jì)下半葉借鑒自玻璃器的裝飾技法。此件作品被認(rèn)為可能是出自當(dāng)時(shí)著名的裝飾工匠普萊勒斯之手。普萊勒斯還將類(lèi)似風(fēng)格的彩繪運(yùn)用于外銷(xiāo)歐洲的日本有田瓷器、德國(guó)麥森瓷器和歐洲玻璃器上。除了“中國(guó)風(fēng)”,中國(guó)外銷(xiāo)瓷上還繪有西方圖像。皮博迪埃塞克斯博物館所藏德化白瓷獅子雕塑的底座上就描繪了西方人物狩獵場(chǎng)景,應(yīng)該是模仿自歐洲版畫(huà)(圖6)。這類(lèi)加彩的裝飾方式曾被部分研究者“畫(huà)蛇添足”。然而從另一角度來(lái)看,這種不考慮原作品裝飾,中西兼有的加彩方式,正印證了改裝與重飾的重要初衷之一,那就是隱藏不被當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)貧g迎的風(fēng)格,迎合不斷變化的流行趣味。

歐洲金屬鑲嵌脈絡(luò)下的中國(guó)瓷器再裝飾

歐洲對(duì)各類(lèi)珍貴器物的鑲嵌傳統(tǒng)

“金屬鑲嵌”并不是僅針對(duì)東方瓷器的裝飾技法。實(shí)際上,在東方瓷器大量進(jìn)入之前,對(duì)器物進(jìn)行金屬鑲嵌的做法在歐洲已經(jīng)有了相當(dāng)深厚的基礎(chǔ)和傳統(tǒng)。

在拜占庭和中世紀(jì)時(shí)期的宗教藝術(shù)中,金屬就被大量運(yùn)用。如在木板宗教畫(huà)的人物周邊涂繪金漆,或是為圣物添加金屬底座。從14世紀(jì)起,歐洲人就開(kāi)始為進(jìn)口的珍貴器物鑲嵌上金屬附件,鑲嵌對(duì)象的范圍拓展到包括陶瓷在內(nèi)的各式奇珍異寶和工藝品。在荷蘭靜物畫(huà)中大量出現(xiàn)的鸚鵡螺杯都是以金屬鑲嵌的方式完成的,水晶也被以同樣的方式裝飾成高足杯(圖8、圖9)。此外,像鴕鳥(niǎo)蛋、象牙這類(lèi)異域珍品也是金屬鑲嵌的對(duì)象。

弗蘭西斯?沃斯頓爵士(Sir Francis Waston)認(rèn)為,對(duì)東方瓷器進(jìn)行金屬鑲嵌的做法至少可以追溯到中世紀(jì),現(xiàn)存最早的器物是從文藝復(fù)興早期留存下來(lái)的。

著名的豐山瓶(Gaignières-Fonthill Vase)被認(rèn)為是目前所知傳入歐洲最早,且流轉(zhuǎn)記錄明晰的中國(guó)瓷器,現(xiàn)存于愛(ài)爾蘭國(guó)家博物館(圖11)。這件元代景德鎮(zhèn)青白釉玉壺春瓶,應(yīng)是經(jīng)西亞陸路抵達(dá)歐洲的,最初的擁有者是14世紀(jì)匈牙利的路易斯國(guó)王(Louis the Great of Hungary,公元1326~1382年)。路易斯國(guó)王下令在鑲嵌上刻上家族紋章和銘文后,再轉(zhuǎn)送給查爾斯三世(Charles III of Durazzo,公元1345~1386年),作為其登基為拿波里國(guó)王的賀禮。1713年前后,法國(guó)貴族蓋尼亞請(qǐng)畫(huà)師為豐山瓶繪制了水彩畫(huà),可以看到玉壺春瓶被鑲嵌成了帶蓋執(zhí)壺,其金屬配件上有紋章與法語(yǔ)銘文(圖12)。可惜的是,1882年愛(ài)爾蘭國(guó)家博物館入藏時(shí),鑲嵌的金屬附件已不復(fù)存在。盡管如此,豐山瓶頸部下面的孔洞明確地顯示出金屬附件的鑲嵌痕跡,使我們得以辨認(rèn)出它的身份。豐山瓶作為早期到達(dá)歐洲的中國(guó)瓷器,其被鑲嵌金屬、記錄繪制和摘取金屬附件的整個(gè)過(guò)程,是考察中國(guó)瓷器在歐洲被鑲嵌的極為重要的材料。

這些早期流入西方的中國(guó)瓷器,本身就被視若珍寶。以金屬襯托主體的珍貴,也是歐洲鑲嵌行為一貫的模式。與此同時(shí),針對(duì)具體器物進(jìn)行金屬鑲嵌,再加上專(zhuān)屬的銘文或者家族標(biāo)識(shí),強(qiáng)化了器物擁有權(quán),彰顯了所有者的地位。

以法國(guó)為中心的18世紀(jì)歐洲金屬鑲嵌

目前所見(jiàn)的早期被鑲嵌的中國(guó)瓷器,多集中于英國(guó)和德國(guó)等地,而這一鑲嵌中心的版圖在17到18世紀(jì)發(fā)生了位移。

17世紀(jì),荷蘭也大量鑲嵌東方瓷器,這應(yīng)該與荷蘭東印度公司的瓷器貿(mào)易、大量輸入有密切關(guān)聯(lián)。此類(lèi)瓷器在該時(shí)期的荷蘭靜物畫(huà)中常有表現(xiàn)。然而17世紀(jì)之后,這種現(xiàn)象在荷蘭大幅減少。18世紀(jì)的德國(guó)仍在進(jìn)行瓷器鑲嵌,但鑲嵌對(duì)象更多的是德國(guó)麥森(Meissen)仿制的東方瓷器。而且,麥森瓷器中的絕大部分并不在德國(guó)本土鑲嵌,而是在巴黎完成。在英國(guó),盡管仍有少量的東方瓷器在進(jìn)行金屬鑲嵌,但更大量的金屬附件開(kāi)始被鑲嵌到當(dāng)?shù)氐钠魑锷稀M崴沟貐^(qū)也有鑲嵌中國(guó)瓷器的材料,但數(shù)量極少。

與之相對(duì)的是,法國(guó)自18世紀(jì)開(kāi)始在金屬鑲嵌上異軍突起。18世紀(jì),尤其是40年代到60年代,東方瓷器被附以歐洲金屬鑲嵌的數(shù)量比任何其它歷史時(shí)期都要多,而這集中發(fā)生在巴黎 。除了生產(chǎn),鑲嵌瓷器的交換與消費(fèi)也向巴黎匯集。諸如博林布魯克爵士(Lord Bolingbroke)這樣的英國(guó)人,他收集的大部分金屬鑲嵌瓷都購(gòu)自巴黎。

由此可見(jiàn),如果說(shuō)東方瓷器的金屬改飾在18世紀(jì)達(dá)到了歷史巔峰,那么巴黎無(wú)疑是這一黃金時(shí)代的譜寫(xiě)者。

從改裝思路看18世紀(jì)法國(guó)的中國(guó)瓷器鑲嵌

18世紀(jì)歐洲鑲嵌東方瓷器的中心徹底轉(zhuǎn)移到了法國(guó),而隨著16世紀(jì)亞歐開(kāi)通直接貿(mào)易,中國(guó)瓷器開(kāi)始大量外銷(xiāo)歐洲,這些基于東方瓷器的鑲嵌產(chǎn)品也開(kāi)始轉(zhuǎn)變角色。

最初,歐洲能收藏中國(guó)瓷器的都是社會(huì)頂層的王公貴族。到18世紀(jì),雖然遠(yuǎn)渡重洋的中國(guó)瓷器依然是令人羨慕的奢侈品,但已經(jīng)不再是難得一見(jiàn)的稀世珍寶了。此時(shí)對(duì)中國(guó)瓷器加以金屬鑲嵌的誘因已發(fā)生變化——“它們更多的是因?yàn)楫愑蛱厣⒍皇窍∪毙詮亩患て鹋d趣的。”

脆弱部位的保護(hù)與優(yōu)化

中國(guó)瓷器在歐洲屬于珍貴物品,金屬附件往往會(huì)鑲嵌在其脆弱位置,以起到保護(hù)作用。這種從保護(hù)目的出發(fā)的裝飾思路在18世紀(jì)依然十分常見(jiàn)。

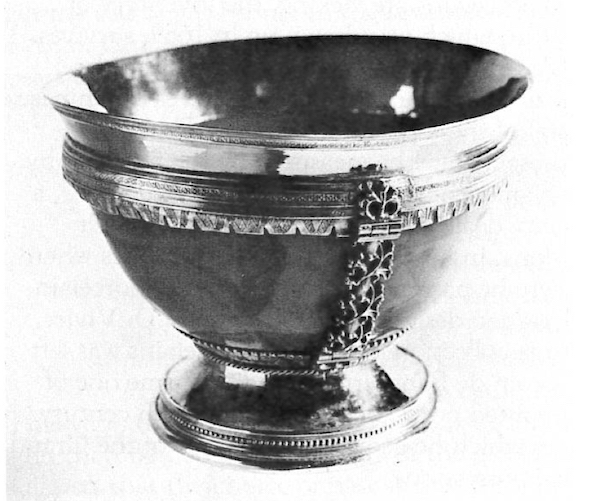

圖15的大罐是完成于18世紀(jì)前20年的鑲嵌作品。這一時(shí)期,金屬鑲嵌總體來(lái)說(shuō)延續(xù)了17世紀(jì)低調(diào)樸素的風(fēng)格。器物上的附件沒(méi)有改變器物本身的形態(tài)和功能,而是在口沿、底座等位置以鑲嵌的方式進(jìn)行了保護(hù)處理。鑲嵌附件和底座通常被設(shè)計(jì)成包裹住瓷器的樣子以保護(hù)它的完整性。

器物用途的改變

進(jìn)入異域的中國(guó)外銷(xiāo)瓷并不能完全滿(mǎn)足歐洲人的使用需求,金屬附件由此被用來(lái)改造原有的東方瓷器,以改變器物的功能,符合當(dāng)?shù)氐氖褂昧?xí)慣。

圖17原是一對(duì)德化窯花瓶,肩部以下位置各有一對(duì)獅形紐,后被截去頸部。18世紀(jì)20年代,它被加裝了銀質(zhì)的底和鏤空蓋,整個(gè)肩部被打孔并在孔處鑲嵌六瓣星形銀扣。這對(duì)花瓶被改造成承裝香料的擴(kuò)香器,香料的香氣可以通過(guò)肩部的孔洞和鏤空蓋散發(fā)出來(lái)。

裝飾的華麗化

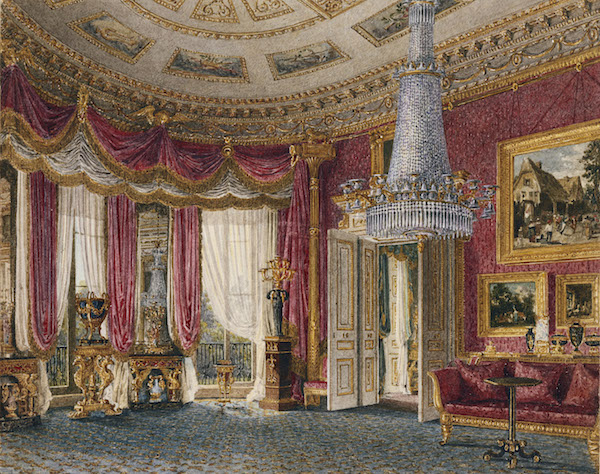

從18世紀(jì)40年代開(kāi)始,鑲嵌附件不只是用來(lái)保護(hù)和強(qiáng)調(diào)器皿的頂部和底部。鑲嵌附件出現(xiàn)了手柄、底足之外加在瓷器部件上更加成熟的裝飾元素。這些愈發(fā)華麗的金屬附件詮釋了那個(gè)時(shí)代流行的裝飾語(yǔ)匯——洛可可及之后的新古典主義。這些裝飾往往并不改變器物原來(lái)的用途,更為準(zhǔn)確地說(shuō),這些裝飾的意圖已經(jīng)和使用沒(méi)有直接的關(guān)系了。

蓋蒂博物館藏有一對(duì)極其別致的帶柄大口水壺,是由口沿被削去的鳳尾尊加裝金屬附件制成的流與柄,改造而成的(圖22)。類(lèi)似這樣將花瓶改造成水壺的做法,在法國(guó)奢侈品商人拉扎爾·杜福(Lazare Duvaux)的銷(xiāo)售目錄中也有出現(xiàn)。

當(dāng)然,這種復(fù)雜的裝飾性金屬附件本身也足以提高整個(gè)器物的價(jià)格。奢侈品商人托馬斯·約阿希姆·赫伯特(Tomas Joachim Hébert)在日帳中寫(xiě)到:“幾件鑲嵌金屬附件的器物是最為貴重的:一件鑲嵌以鍍金青銅附件的釉上彩繪(可能是伊萬(wàn)里風(fēng)格)儲(chǔ)水容器,價(jià)值120里弗,而一般的瓷杯僅值幾個(gè)里弗。”

這一時(shí)期還尤其追求“成對(duì)”的器物和對(duì)稱(chēng)性的裝飾。比如這尊立式大缸(圖25),高81厘米,直徑56.5厘米,外壁藍(lán)釉?xún)?nèi)壁灑藍(lán),原為魚(yú)缸。另還有兩件同樣設(shè)計(jì)的大瓶,一件現(xiàn)存于大英皇家收藏(British Royal Collection)(圖26),另一件于1970年在巴黎售出。這批產(chǎn)品極有可能還有第四件,是當(dāng)時(shí)設(shè)計(jì)為一組或者兩對(duì)的。我們也可以在奢侈品商人的銷(xiāo)售目錄中確認(rèn)當(dāng)時(shí)買(mǎi)主們對(duì)這種對(duì)稱(chēng)性的愛(ài)好,目錄中甚至記錄了商人對(duì)僅搜尋到單件作品時(shí)感到的遺憾。

上述這幾種改裝思路雖然分別在某些時(shí)期具有更強(qiáng)的指導(dǎo)性,但并不能完全割裂開(kāi)來(lái)看。具體到鑲嵌產(chǎn)品上時(shí),這些思路往往會(huì)在同一件器物上兼而有之。比如,一些改變器物功能的設(shè)計(jì)也是出于對(duì)器物的珍視保護(hù),具體體現(xiàn)為對(duì)殘損器物的再利用。就如之前提到的蓋蒂博物館所藏以?xún)芍磺啻赏敫难b的香薰,下部的一只瓷碗可見(jiàn)碗底處有裂痕,已無(wú)法作為餐具使用。附件遮蓋了裂痕,改成了香薰,使青瓷碗不至于被丟棄,從而煥發(fā)了新生。選擇破損器物的完好部分,或者利用附件遮蔽殘損部分來(lái)重新設(shè)計(jì),通過(guò)鑲嵌賦予破損瓷器新的功能,這在18世紀(jì)依然是常見(jiàn)的做法。此外,18世紀(jì)前20年的作品雖然在附件裝飾上相對(duì)簡(jiǎn)潔,但往往也不是為了實(shí)用而做的保護(hù)處理,而只是依照保護(hù)思路而做的裝飾,更多的器物依然是作為陳設(shè)品使用的。

結(jié)語(yǔ)

中國(guó)瓷器在歐洲的“變身”,并不只是一場(chǎng)視覺(jué)上的改造游戲,更重要的是,這種“變身”背后所包含的文化結(jié)構(gòu)性的既定觀念——任何“形態(tài)改造”(physically transformed)也必然是一種“觀念改造”(conceptual transformation)。

從歐洲的工藝傳統(tǒng)來(lái)看,金屬鑲嵌原本是對(duì)珍貴禮物或異寶珍奇的附麗。14世紀(jì)以后,中國(guó)瓷器以零星數(shù)量輾轉(zhuǎn)傳入歐洲,被視為稀世珍寶。此時(shí)對(duì)其進(jìn)行金屬鑲嵌,延續(xù)了這一歐洲傳統(tǒng),主要是以貴金屬襯托瓷器本身的珍貴,基本不改變器物原本的造型。鑲嵌的金屬上往往刻有家族紋章和銘文,彰顯擁有者的地位。這些被鑲嵌的瓷器,不僅是子孫永保的寶物,也是王室貴族相互饋贈(zèng)的最佳禮物。金屬鑲嵌,更多的是彰顯中國(guó)瓷器作為稀缺的“顯赫物品”的重要性。

17世紀(jì)以后,隨著中西瓷器貿(mào)易的擴(kuò)張,大量輸入歐洲的中國(guó)外銷(xiāo)瓷由奇珍異寶演變?yōu)樯莩尴M(fèi)品,開(kāi)始適應(yīng)消費(fèi)者的習(xí)慣,也融入當(dāng)?shù)氐纳詈脱b飾風(fēng)格。被金屬鑲嵌的中國(guó)瓷器,成為東方異域風(fēng)情和西方工藝的融合體。這些被改飾的中國(guó)瓷器,也成為歐洲設(shè)計(jì)藝術(shù)再創(chuàng)作的媒介。

18世紀(jì)以來(lái),對(duì)中國(guó)瓷器的鑲嵌可以歸納為三種主要思路:一是基于保護(hù)易碎和珍貴材質(zhì)的目的,對(duì)中國(guó)瓷器的脆弱部分以鑲嵌做保護(hù)處理,這是金屬鑲嵌傳統(tǒng)下最原初的目的,這種保護(hù)思路決定了幾乎所有鑲嵌的位置和基本形式;二是為迎合當(dāng)?shù)氐氖褂昧?xí)慣,利用中國(guó)材料改裝成適合當(dāng)時(shí)歐洲風(fēng)尚的器用類(lèi)型,其中通過(guò)重新組合來(lái)改變器物用途的做法是18世紀(jì)的創(chuàng)造,這種改裝思路不僅可以幫助我們了解歐洲本土對(duì)器皿的需求和理解,也明確地顯示著東方材料的角色由寶物轉(zhuǎn)變成為了一種設(shè)計(jì)媒介;第三種思路是加強(qiáng)附件本身的裝飾性,使之與歐洲室內(nèi)裝飾風(fēng)尚相呼應(yīng)。事實(shí)上,從銷(xiāo)售目錄上的文字記錄來(lái)分析,18世紀(jì)上半葉,巴黎奢侈品商人的銷(xiāo)售目錄上僅指出了有附件的存在,以及制作的材質(zhì)(銀或青銅);在這之后,明顯轉(zhuǎn)而對(duì)裝飾元素有了更多的關(guān)注,開(kāi)始強(qiáng)調(diào)裝飾本身的造型和美感。于是,更為華麗的裝飾旨趣,無(wú)疑是18世紀(jì)后期最為主流的鑲嵌思路。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司