- +1

漫長的假期|我媽被隔離在她過去的生活里

【編者按】

2020年寒假因新冠疫情而延長許久,相比抗疫一線的醫護人員、社區工作人員、志愿者、新聞記者的親歷見聞,被隔離在家的普通人經歷的是輕微但持續至今的生活脫節。在這漫長的假期中,上海大學新聞傳播學院新聞系2017級學生及西南大學地理學院人文地理與城鄉規劃專業2018級學生記錄了一些“脫節生活”的細節和對家鄉的思考。城市漫步欄目將選登其中部分篇目。本文作者記錄了被疫情放大的家庭困境,而這樣的經歷未必只是孤例。

2020年,一場突如其來的疫情,見證了人間百態。這個魔幻的開年,我見證了自家的百態。

我爸媽早已離婚,但爸爸仍一直住在家中。去年,弟弟外出學技術,家里只剩下爸媽倆人,媽媽在家待不下去,只能去南京投奔親戚,離開了家。

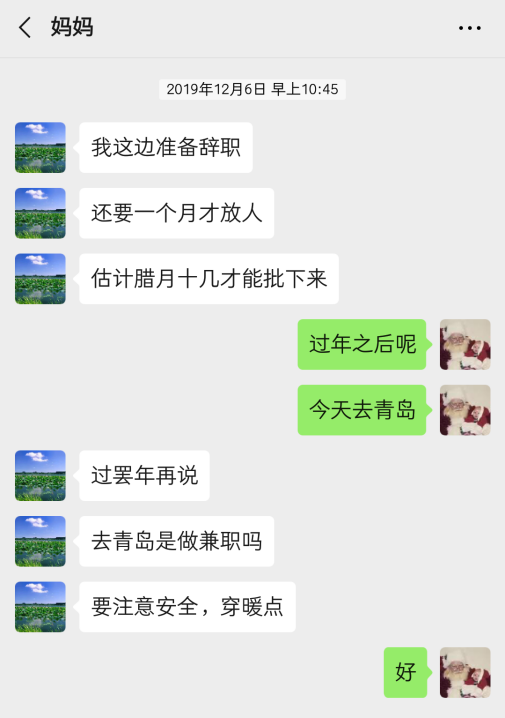

2019年11月底,我去南京看望打工的媽媽,她跟我抱怨工作有點累,工資不高,準備換一份薪資高一點的工作,那樣的話我可以少做點兼職,專心學習。12月6日,媽媽發微信告訴我,她準備辭職了。

我和我媽的聊天記錄截圖

我媽平時跟我和我弟打視頻電話都是用店里的wifi,或者回到員工宿舍用公網,因為她的手機沒有流量,“5塊錢才30兆,還不夠我跟你倆說幾句話呢,不買,反正店里宿舍都有網,每個月話費都夠貴的了。”

不巧的是,餐廳要倒閉了,老板連員工宿舍網費都不交了。就這樣,我跟我媽好像失去了聯絡。

我給她打電話,她也只是偶爾接,接起電話就會說,“你的電話費不要錢可是?我擱這再等等,要到錢我就回家了。”

我怕她行李多拿不下,要給她叫快遞上門,她堅決地拒絕了,說快遞得花不少錢。

后來我再打電話時,她已經安全到家了。

尷尬與兩難

但是對于我來說,我還有新的顧慮。我爸是個占有欲、控制欲極強的人,即使兩人已經離婚,他也要處處管著我媽。如果我爸喝多了,可能他倆還會打架。

法院判決我和我弟歸我媽撫養,這套房子我們娘仨住,房貸我爸交,再給我弟一個月700塊錢的生活費。但是我爸一直還是住在這,撫養費不給,房貸經常欠著不還,還經常會管我們要錢花。

學校通知1月3日放假,但我還要去蘇州做兩天兼職助教才能回家。媽媽不想跟我爸單獨待著,當她聽說我得要過兩天才能到家,就去鄉下姥姥家住了幾天。

1月4日,她從姥姥家回來,晚上跟好久不見的女性朋友一起吃了飯,唱了K,十一點多到家。

那天晚上我爸在家,又打了她。我媽對我說,“我就不還手,我已經不想跟他倆了(方言,意為心累,不想糾纏)。”“你爸聞見我身上的煙味了,非得問我去哪了,跟誰一起,我就不說。”

她給我打電話時沒人接,后來她說,“你跟你弟得有一個人知道我是怎么死的吧。”那天我做助教特別累,一向晚睡的我那天不到十一點就睡著了。我特別后悔。

我改簽了車票,5號晚上趕回了家。

我沒敢問她怎么樣,只是我到她床邊的時候,她掀開被子給我看了她腿上的淤青。我還看到了她床頭柜上的一把水果刀。

有一天那把刀不見了,她把家里最鋒利的剪刀塞進了床頭柜的抽屜里。

前幾天,大舅媽給我媽打電話,表面上是寒暄、聊家常,實際上是要賬。前幾年我爸媽關系好的時候,我媽幫我爸從大舅家借了5000元錢,一直沒還。離婚了以后,他們管我媽要錢,因為是我媽開口借的錢。

為了早點還上錢,堵住親戚的嘴,過得清凈些,我媽催我爸去法院開證明,把去年應該給我弟的8400元生活費取出來(我爸工資卡因欠貸款被凍結,須我爸媽共同向法院提出申請才能取出生活費),還完賬剩下的錢我們娘仨誰也不要,留我爸自己花。

最近考試周任務繁重,我媽讓我在她的房間學習。我怕我敲鍵盤的聲音會影響她睡覺,她回我:“我也不知道為啥,你跟你弟在我身邊我就很安心。”

就在當天,我爸喝完酒回來,第一時間又走到我媽床邊,默默地看著她傻笑。我媽醒了,喊他走開。他不走,又站在我桌子旁邊看著我傻笑。我也喊他走開,他又轉身看著我媽笑。

他開口炫耀般地對我和我媽說,“明天去無錫,給別人拉門窗回來,開許某某的車”,我媽一下就被激怒了,“死你,想死哪去死哪去”。我媽最討厭我爸的自負,而我爸一直都是自負的。

我爸伸手想摸摸她,她立刻伸手拉開床頭柜的抽屜,從里面拿出那把剪刀指著我爸。

我爸順手拿起床上的撓癢耙,作勢要打她。我站了起來,沖他大喊“你打一下試試?”我把他推出我媽房間。然后,聽到了關門聲,我不知道他去哪了。

坐在電腦前,我的眼淚“啪嗒啪嗒”落在袖子上。我媽翻來覆去,再也睡不著。她望著天花板,“你看,你要是不在家,俺倆今天又得打起來。”“我得趕緊掙錢買房子搬出去住,這里待不下去了”。

賺錢是她的心病

從我到家第二天開始,我每天學車,家里僅有的一輛電動車被我占用,我媽被“困”在家。那時候疫情還不嚴重,我們這安徽小縣城甚至還沒有聽到風聲。

看春節聯歡晚會的時候,她聽到主持人的朗誦,問我“是不是有瘟疫了”,我告訴她是新型冠狀病毒肺炎,沒人會說瘟疫了。她信心滿滿地自言自語,“這都什么年代了,應該不會嚴重的”。

直到小區物業拿著大喇叭在樓下喊“不出門,戴口罩,勤洗手,有癥狀立即就醫”;學校通知返校延遲;出小區只能三天開一次通行證;數據顯示確診病例和死亡病例急劇上升,她意識到情況不太樂觀。

小區封了,店鋪封了,交通封了,出去賺錢的路也封了。

“本來打算年后好好掙點錢的,現在出都出不去。吃什么喝什么?也不說還要關在家里幾天,也好有個盼頭。”她天天都在罵吃蝙蝠的人,也每天都在期待著“應該還有一個星期估計就能出去了”。一星期過去了,“估計半個月就能全部治完,我們就解放了”。

在不能出門的日子里,我媽也沒閑著。她發動人脈關系,問別人工作的地方缺不缺人。甚至在抖音上刷到很久不聯系的熟人,也會打探對方的工作情況,可惜一直沒有得到回復,她疑惑又失落。

我媽在抖音上聯系熟人打探情況

我爸是個黨員,他被分配到老家路口執勤,兩三天回來一次,回家也只是洗澡換衣服。可笑的是,他只洗他自己的衣服。

沒了我爸的打擾,我媽、我弟還有我,娘仨度過了很無聊但是開心的一段時光。只是我媽最大的心病還在,“家里沒有一點收入”。

年后求職

2月底,眼看我弟去宣城繼續干活了,我媽實在是憋不住,也收拾好了行李箱。

準備帶走的行李箱

她不想天天跟我爸待在一起,即使疫情還不太樂觀,但是她想要逃離,也在努力地逃離。我也希望她能逃離。

可能是我長大了,她開始聽我的話,我也第一次感受到我媽特別依賴我。

她先是讓我在網上幫她找外地的餐飲類工作,“我也只會打荷”。在個人簡介優勢里,她讓我寫,“臟活累活我不怕,包吃包住最好”。她又自言自語道,“包吃住我就有地方去了,工資凈剩”。

我媽讓我幫她在網上填的個人簡歷

那一瞬間像是有根針戳在了我的心尖上,她也曾是外公外婆放在心尖兒上的小姑娘。

絕大多數餐飲店都處于閉店狀態,餐飲類打荷工作崗位少之又少。我沒有幫她找到工作,她失落又焦慮,整個人無精打采。

我勸她就當這段時間陪我了,是賺多少錢都買不來的,她回我,“我多賺錢你就能歇歇了”。

她自己開始看微信上有個便民號的朋友圈。每天都在翻,甚至翻到了去年11月別人發的招聘信息。她不知道那已經是去年的信息,電話打了過去,別人回復店都倒閉了。

3月1日那天,我去拿了個快遞,到家她看到了又開始不停地叨叨,細數錢花得多快,我有點煩躁,頂撞了她幾句,“我們家里的人又不是天天喝西北風就能飽,我和我弟花的都是自己的錢,掙錢不留著花難道留著生小的。”

那一刻她的臉色很不好看,飯桌上就我倆,一言不發,這是前所未有的安靜。我自責說話太沖了。她匆匆扒了幾口飯就去臥室了。

為了緩和氣氛,我偷偷跟我弟說了這件事。

我弟是個左右逢源的人,他在視頻電話里一邊勸著我媽,一邊“憤恨”地幫我媽指責著我。后來我弟發微信給我,說他搞定了我媽,告訴我她打算先在老家找個工作。

晚上吃飯的時候,她心神不定,一直盯著手機,像是在等著什么。手機響了,她看了一眼,突然欣喜若狂,沖著我激動地喊,“他回消息了,幫幫團。”反復說了好幾遍。

我媽與本地便民號的聊天記錄截圖

吃完飯我媽直接坐到沙發上,像是在等著什么,不停地劃拉著朋友圈。她跑到我旁邊,問我該給那個便民號發多少錢,那個人才會把她的求職信息發到朋友圈。話音剛落,手機響了。

有家家具生產商問她是不是要找工作,她問完薪資待遇之后,跟對方約時間,認真地記下電話號碼,加微信,發家具廠位置。

掛掉電話,她立刻和我弟視頻,告訴他明天要去看看工作的地點。她臉上的那種開心是藏不住的。

沒過一會,又有人打電話來,是漢庭酒店招保潔員。她嘴上答應著第二天面談,但其實心里不服氣,“我能到了打掃衛生的年紀了嗎?”。

在衛生間洗漱準備睡覺的時候,又來了一個電話,是小吃店,工作時間長工資少,她也回復先去看看。

洗漱時,我媽接到小吃店招聘電話

正式上班

第二天,到中午了她才回來,跟我炫耀她的新工作——漢庭酒店保潔員。在我的印象里,保潔員一般都是年紀大點的。我媽做保潔員,我內心不太愿意,一來是覺得繁瑣,二來是怕她受委屈。最重要的是,酒店人員復雜,萬一有個新冠病毒肺炎感染者或者是密切接觸者,整個酒店都會被隔離,那時候就更難熬了。

我問她工作累不累,“不累誰給你錢呢,你要人錢,人要你命”,她一直以來都是用這句話回答我這樣的問題。好在她說工資還好,多勞多得,中午管飯,每天有口罩眼鏡(護目鏡)戴著。

我媽在酒店打掃衛生時的自拍照片

3月5日下班回來那天,她和我說這個工作太累了,腰和腿也疼得厲害。我讓她別去了,“那我這幾天白累了?我不干誰給我發工資?我再撐一下。”

有天早上,我爸發現我媽起得很早,他晚上下班回到家,跑到我媽床邊,問她白天干什么去了。我媽不理他,只是裝睡覺。

我在家對我媽來說不僅僅是陪伴,更像是一座小小的靠山。有了這座小靠山,我爸打她時我會攔著,她知道她是安全的,我也在努力讓她安全著。

之前我媽每天晚上都要刷抖音到十一點,現在八點就已經躺下,過一小會就開始打呼嚕,特別響;我也注意到她每天下班回來都是往床上一攤,要緩好大一會兒。

3月15日那天,她下班回來特別沮喪,原因是聽同事說第一個月只能拿到1500塊錢左右的工資,她動搖了,她不想干了。

老家鄰居剛好問她要不要一起出門打工,進廠,包吃住,她很心動。

我給她報疫情實時動態,出門打工萬一遇到海外輸入病例,所有人的努力都是白費。她又給我弟打電話問現在該怎么辦,我弟也勸她暫時先不要出門打工,也順便在家照顧我。

她對我說,“等你能上學不在家的時候,我就立馬出門(打工)。”我說,“好,我帶你一起走”。

她要再堅持堅持,爭取拿到第一個月的工資再走,之前做的可不能白費。

我只希望疫情早日結束,我能上學,我媽能外出打工,我們一家人都能解脫。

作為教學和實踐平臺,Plan J 旨在鼓勵和幫助大學生在真實的媒介生態中學習新聞傳播。

(作者長樂系上海大學新聞傳播學院新聞系2017級學生。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司