- +1

構建“雙環、九廊、十區”,上海生態空間專項規劃今起公示

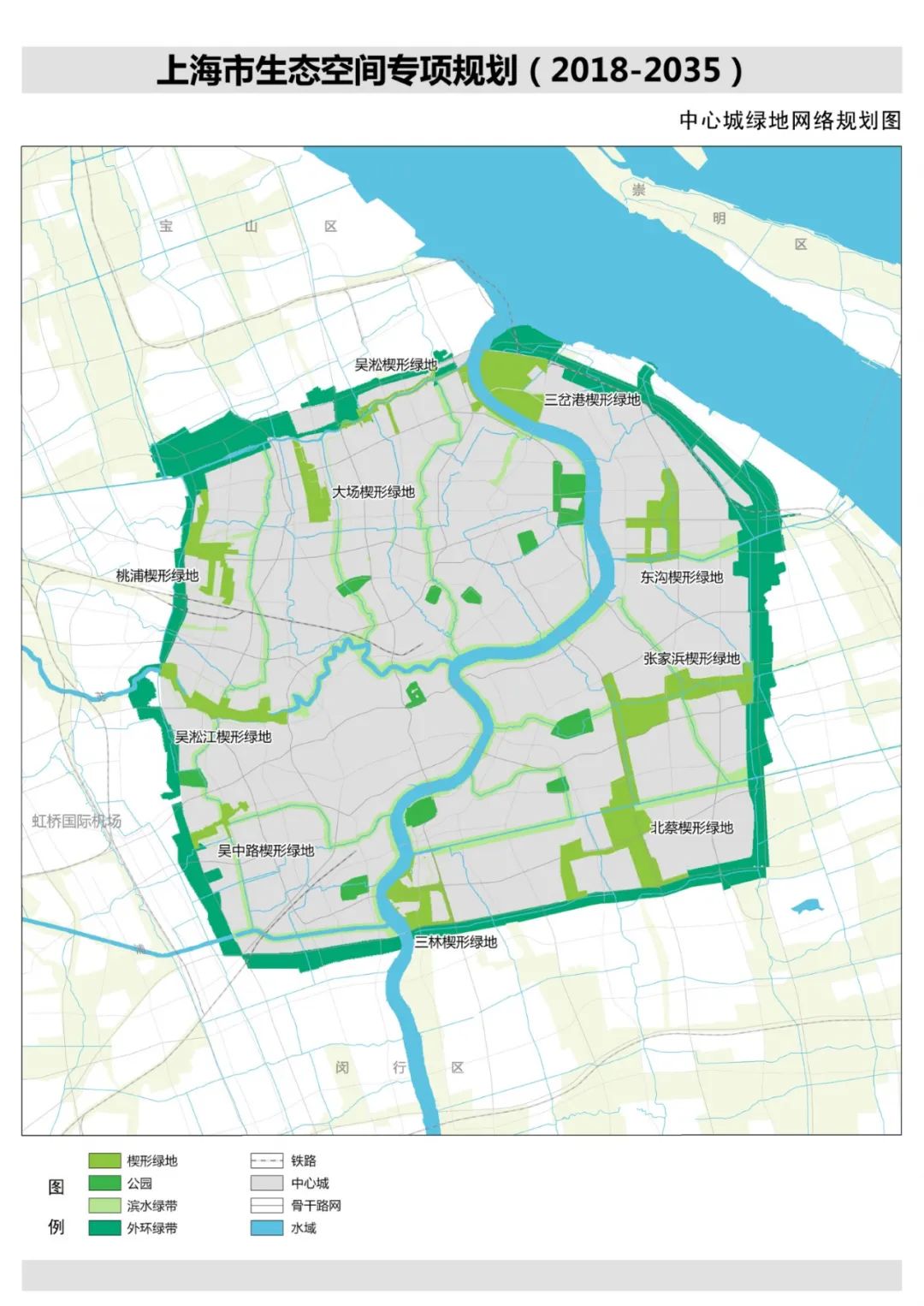

市綠化市容局、市規劃資源局編制的《上海市生態空間專項規劃(2018-2035)》今起公示。規劃提出,構建“雙環、九廊、十區”,多層次、成網絡、功能復合的生態格局,完善由國家公園、區域公園(郊野公園等)、城市公園、地區公園、社區公園(鄉村公園)為主體,以微型(口袋)公園、立體綠化為補充的城鄉公園體系。

一、規劃依據、規劃范圍、規劃期限

1、規劃依據

《生態文明體制改革總體方案》(2015年)

《上海市城市總體規劃(2017-2035年)》(2017年)

《上海市基本生態網絡規劃》(2012年)

《上海市生態保護紅線》(2018年)

《長三角生態綠色一體化發展示范區總體方案》(2019年)

2、規劃范圍

本規劃范圍為8368平方公里(其中陸域面積6833平方公里為規劃區范圍)。

3、規劃期限

本規劃期限為2018-2035年,近期至2025年。

4、規劃對象

生態空間是指城市內以提供生態系統服務為主的用地類型所占有的空間,包括城市綠地、林地、園地、耕地、灘涂葦地、坑塘養殖水面、未利用土地等類型,是與構筑物和路面鋪砌物所覆蓋的城市建筑空間相對的空間。

本規劃基于上海平原地區特點、經濟發展階段和生態空間特征,主要聚焦綠化、林地、濕地等生態要素,強化體系建設、增強效益、區域融合和功能疊加,其他生態空間要素由相關專項規劃統籌落實。

二、規劃策略

上海綠化與生態事業一直堅持規劃引領、創新探索,走過以公園建設為主向綠林濕多元生態要素共建的歷程,整體數量得到大幅增長,逐步提升城市生態品質,為市民提供優質生態空間。面向新時代,我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需求和不平衡不充分的發展之間的矛盾,上海處于城市轉型的戰略機遇期和關鍵攻堅戰,適應新趨勢,應對新挑戰,需要更加完善的生態體系,更加多元的生態要素,更加復合的生態功能,更加高水平的建設標準,更加精細的管理機制,構建富有時代特征、上海特點的生態空間。

針對生態空間缺乏、保護利用兼顧、休閑需求眾多、實施管控艱難等四方面的主要問題和挑戰,上海生態空間專項規劃應當從以下四方面形成發展對策:

1、要素保護與融合。嚴守生態底限,修復生態空間,保障城市生態安全。維護市域生態空間基底,對市域重要的生態空間要素進行保護,對市域重要的生態敏感地區予以保護和控制。加強要素空間復合、功能融合,兼顧生態利用,保障特大城市生態效益最大化。

2、體系建設與完善。促進生態資源保護與城市發展相協調,生態空間與城市功能融合,未來應從點的建設逐步過渡到體系的建設,融合功能內涵,強化公園、森林、濕地生態體系的保護與建設,通過線性空間串聯成網。

3、品質優化與提升。拓展生態空間的功能內涵,加強生態性能與其他功能融合,立足動植物安穩棲息、市民幸福生活的目標,基于多樣化、精細化供給等角度應對市民日常與節假日休閑需求。

4、機制保障與銜接。應對生態空間管控難,需要在頂層設計明確規劃傳導方式,落實規劃目標,突破傳統管理機制壁壘,部門銜接、區域銜接,創新法律、土地、資金等政策,強化生態空間規劃一張藍圖干到底。

三、主要內容

(一)目標愿景

建設與卓越全球城市總目標相匹配的“城在園中、林廊環繞、藍綠交織”的生態空間,打造一座令人向往的生態之城。滿足人民日益增長的優美生態空間需要,建設天更藍、水更清、地更綠,人與自然和諧共生的美麗上海。以公園城市理念滿足市民對城市美好生活的向往,以森林城市理念構建超大城市韌性生態系統,以濕地城市理念促進人與自然和諧共生。通過“公園體系、森林體系、濕地體系”三大體系和“廊道網絡、綠道網絡”兩大網絡建設,完善體系構建與品質提升,保障城市生態安全、提升城市環境品質、滿足居民的休閑需求。

至2035年,確保市域生態用地(含綠地廣場用地)占市域陸域面積60%以上,其中落實150萬畝永久基本農田和200萬畝耕地保有量目標,森林覆蓋率達到23%左右,人均公園綠地面積力爭達到13平方米以上,中心城人均公園綠地面積達到7.6平方米以上,公園綠地實現500米服務半徑全覆蓋。河湖水面率達到10.5%左右,濕地總面積不少于4640平方公里,其中自然濕地面積不少于4086平方公里,濕地保護率50%以上。規劃建設2000公里以上骨干綠道,建成30處以上郊野公園。

(二)空間布局

1、形成長三角一體化生態格局

構建長三角區域“江海交匯,水綠交融,文韻相承”的生態網絡。共同維護區域生態基底,共同完善長江口、東海海域、環太湖、環淀山湖、環杭州灣等生態區域的保護,嚴格控制濱江沿海及杭州灣沿岸的產業岸線,加強長江生態廊道、濱海生態保護帶、黃浦江生態廊道、吳淞江生態廊道等區域生態廊道的相互銜接。在空間上切實有效維護東海灘涂濕地及與之依存的自然保護區、杭州灣灣區、淀山湖湖區和崇明三島等長江口島群四大城市基礎性生態源地,加強濱江沿海綠色生態岸線保護。在長三角區域范圍強化生態基底建設,預留嘉寶-沿長江、吳淞江、黃浦江及其上游(含淀山湖)、沿杭州灣四個重要的生態接口,加快構建區域性生態空間網絡。

2、構建網絡化的市域生態格局

(1)重要生態區域

上海市在構建生態網絡體系中首先應注重對于四大片生態區域的保護和提升,包括崇明島、淀山湖、杭州灣、近海濕地等四大片生態區域。

崇明世界級生態島:錨固生態基底,保護東灘、北湖、西沙等長江口近海濕地以及各類生物棲息地,加強水系整治,建設綠色農業基地,運用生態低碳技術,建設低碳宜居城鎮,打造生態文明示范區。

環淀山湖水鄉古鎮生態區:注重青浦西部湖泊群以及黃浦江上游地區生態保護,加強古鎮古村自然環境保護,恢復和維護江南水鄉風貌,形成低密度發展的水鄉生態示范區。保護河湖水系密布的良好生態本底,整合跨省市、跨地區的保護力量,打造世界級湖區,推動區域申報創建“國際濕地城市”。

長江口及東海海域濕地區:強化管控和保護九段沙濕地、崇明東灘等重要濕地空間,保護國際鳥類遷徙通道,加強與啟東等地區濕地的共同保護。探索國家公園的設立機制,保護長江河口自然生態系統的完整性。

杭州灣北岸生態灣區:保護金山三島,構建連續生態岸線,提升沿線城鎮生態環境品質和休閑功能,嚴格控制沿岸大型產業區對城鎮和岸線生態環境的影響。開展濱海地區濕地生態修復,改善近岸海洋環境質量,打造世界級灣區。

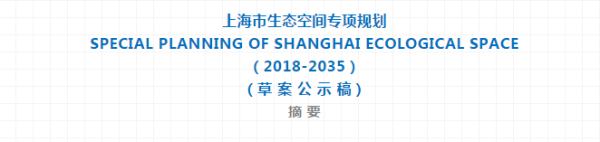

(2)市域生態空間結構

構建“雙環、九廊、十區”,多層次、成網絡、功能復合的生態格局。雙環錨固城市組團間隔,防止城市蔓延,九廊構建市域生態骨架,形成風道與動物遷徙通道,十區保障市域生態基底空間。

雙環:環城綠帶強化中心城與周邊地區的生態間隔,同時已成為上海市重要的生態休閑空間;近郊綠環通過第二圈層沿路沿河形成的生態綠環建設,強化主城區及周邊地區與郊區新城之間的間隔。近郊綠環建設用地占比控制在20%以下,森林覆蓋率達到50%以上。

九廊:主要包括嘉寶、嘉青、青松、黃浦江、大治河、金奉、金匯港、浦奉、崇明等9條生態走廊,寬度按1000米以上控制。市級生態走廊內建設用地占比控制在11%以下,森林覆蓋率達到50%以上。

十區:圍繞寶山、嘉定、青浦、黃浦江上游、金山、奉賢西、奉賢東、奉賢-臨港、浦東、崇明等10片生態保育區,加強各類生態要素的融合發展,促進基本農田集中連片建設。劃定土地整備引導區,實施土地綜合整治,優化市域耕地保護總體布局,加強耕地質量和高標準農田建設,構建田園化的都市農業空間布局。

(三)體系建設

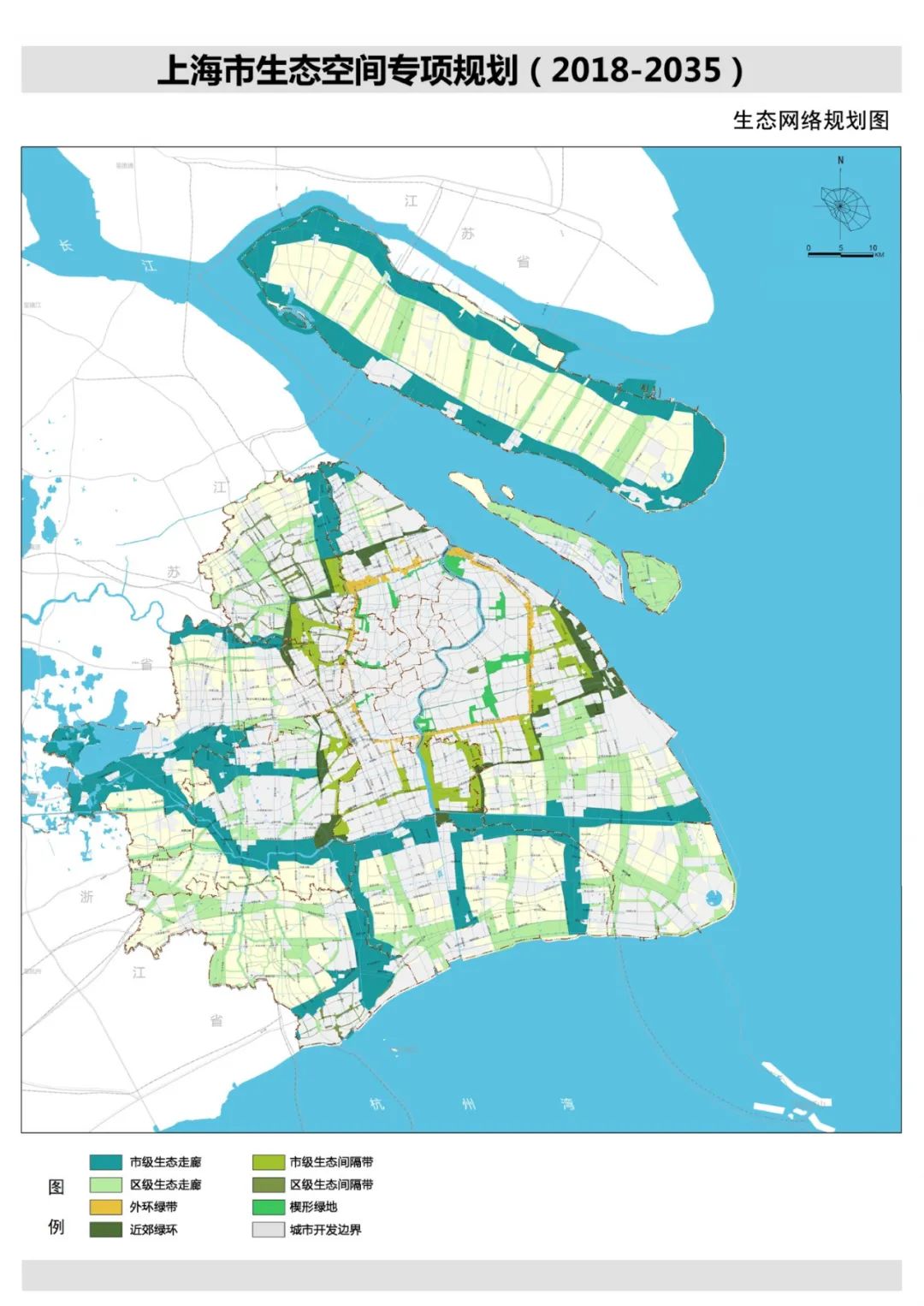

1、城鄉公園體系

完善由國家公園、區域公園(郊野公園等)、城市公園、地區公園、社區公園(鄉村公園)為主體,以微型(口袋)公園、立體綠化為補充的城鄉公園體系。結合現有生態資源,推進國家公園和郊野公園建設,在市域范圍內建成30片以上大型區域公園(郊野公園)。中心城及周邊地區結合楔形綠地和生態間隔帶建設面積50公頃以上、郊區新城建設面積100公頃以上的大型城市公園,實現大型城市公園主城區5公里半徑全覆蓋、郊區10公里半徑全覆蓋。四是結合居民的日常休閑需求建設一批服務半徑2公里、面積4公頃以上的地區公園,郊區各鎮確保“一鎮一園”。建設一批服務半徑500米、面積3000平方米以上的社區公園;結合保護和保留的自然村落,推進“一村一園”。結合城市更新見縫插針建設口袋公園(500-3000平方米)。

重點地區:以外環綠帶為紐帶,向內連接楔形綠地、向外連通生態間隔帶,實現從“環繞中心城的綠化帶”到“環穿主城區的公園帶”的功能躍升,打造“城周十里、林風斜陽”的環城公園帶。

2、森林體系

構筑市域“兩區、一網”城市森林空間體系,以環廊森林片區為結構型空間載體,成為支撐韌性生態之城的天然滋養地;以城區森林群落為鏈接載體,成為市民親近自然的重要媒介;以農田林網為手段,形成田園水林一體化郊野空間。促進林水結合、林路結合、林城結合、林生結合,以濱水沿路生態廊道和綠道連接城市與郊野,實現“將森林引入城市,讓城市坐落于森林中。”

環廊森林片區:以市域生態網絡為主體結構,形成群落多樣、生態與景觀兼顧的森林基底。以近郊綠環為紐帶,聯通市、區兩級生態走廊,打造森林集中片區,提升生態效益。完善重點地區水源涵養林及防護林帶建設,實施產業用地與環境敏感型基礎設施周邊的森林建設。促進農、林、水生態空間復合,打造集中經濟果林片區,營造具有林分類型多樣、季相色彩豐富的森林景觀,促進森林生態效益和景觀效益的和諧統一。

城區森林群落:推進繞城森林建設,加強環城公園帶集中林地建設,完善中心城周邊地區的生態間隔帶和楔形綠地林地建設,構筑主城區生態保護屏障,防止組團蔓延;加強嘉定、松江、青浦、奉賢、南匯五大新城環城森林建設,串聯開放空間節點,結合綠道建設,形成承載市民活動的綠色連續空間;城區內注重林蔭道規劃、建設、儲備以及古樹名木后續資源保護。

3、濕地體系

布局體系:規劃形成“兩圈、一帶、一網、兩集合群”濕地總體布局。“兩圈”為長江口濕地圈和淀山湖群及黃浦江上游水源濕地圈,“一帶”為杭州灣北岸濕地帶,“一網”為河流及運河濕地網,“兩集合群”為城市人工庫塘和景觀水面等小型濕地集合群和城市郊區種植和養殖塘集合群。

重點地區:在長江口及近海海域地區,保護重要濕地和鳥類遷徙通道。青西淀山湖區濕地,保護河湖水系密布的良好生態本底,整合跨省市、跨地區的保護力量,打造世界級湖區,推動區域申報創建“國際濕地城市”。南匯新城灘涂濕地,以上海自貿區臨港新片區規劃建設為契機,建成“天凈、海清、地潤、人和”的濱海濕地城市,保持“濕地在城中,城在濕地中”的基底特色。杭州灣北岸邊灘濕地,開展濱海地區濕地生態修復,改善近岸海洋環境質量,建設南上海生態綠色海岸,打造世界級灣區。“一江一河”河流濕地,逐步修復河道兩側的濕地空間和自然岸線,保護重要濕地生物棲息地和遷徙通道。

4、廊道網絡

生態廊道指市域放射狀通暢性廊道,隔離城市組團并實現與城鄉生態空間互聯互通,以森林為主體,具備生態和社會功能的綠色網絡體系。主要依據生態廊道建設標準,重點推進34條濱水沿路生態廊道建設。濱水生態廊道,在中心城范圍內,沿骨干河道兩側不小于20米構筑連續開放的公共空間,形成以黃浦江、蘇州河、川楊河、淀浦河、蕰藻浜等為骨架的13條濱水廊道;在郊區推進城市開發邊界外骨干河道兩側30-50米生態林帶建設,加強林水結合。沿路生態廊道,在城區結合道路兩側綠帶、中央隔離帶、機非隔離帶等增加特色喬木種植,注重林蔭道規劃、儲備、建設;在城市開發邊界外,圍繞高速公路兩側100米,主干道路兩側50米推進生態林帶建設,加強林路結合。

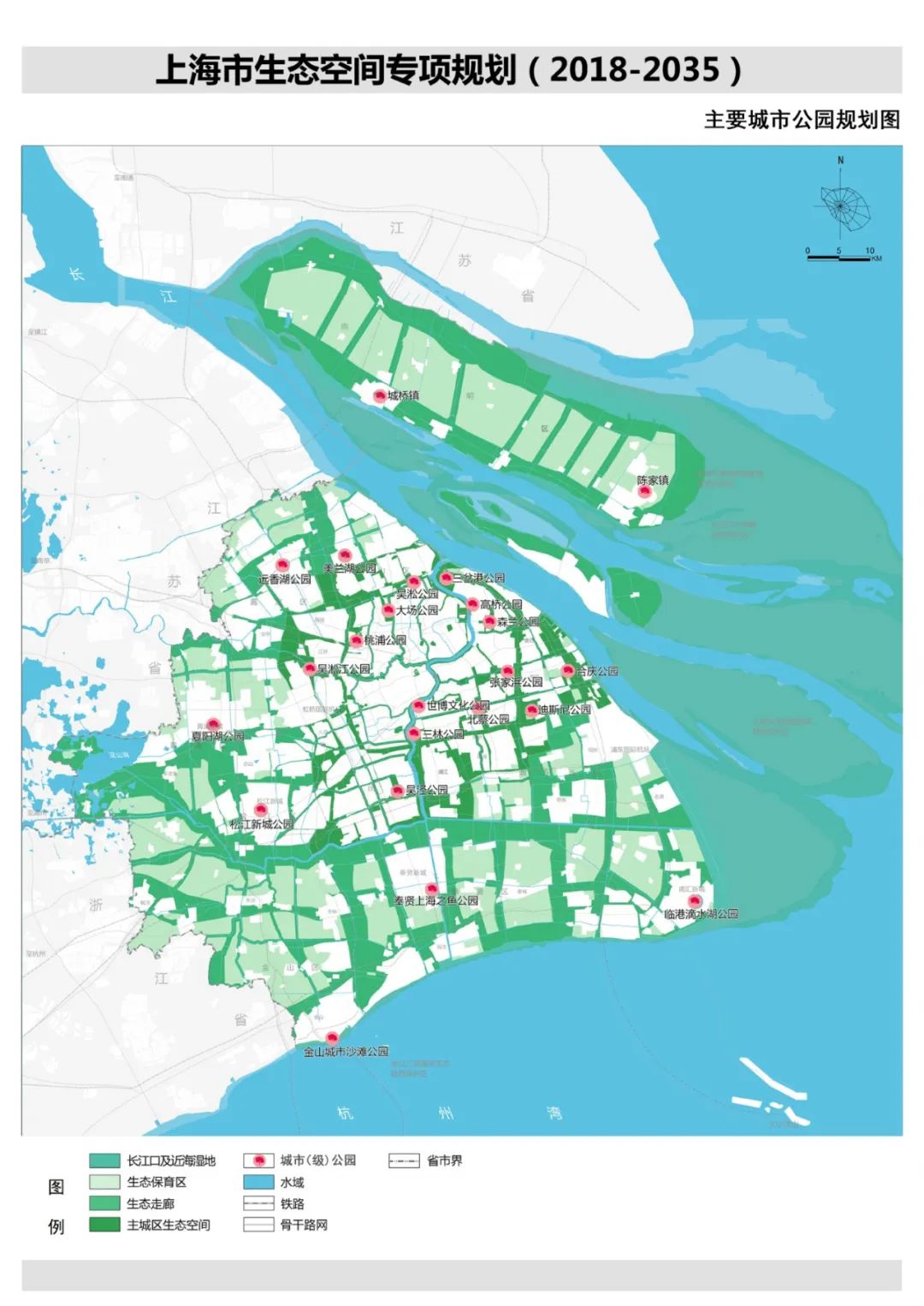

5、綠道網絡

建設銜接區域、串聯城鄉、覆蓋社區的綠道網絡,形成市級綠道、區級綠道、社區級綠道等多層級的綠道體系。市級綠道注重銜接,重點控制長江、吳淞江、黃浦江、沿杭州灣等4個重要的區域接口,建設環崇明島、環淀山湖、沿外環、濱江沿海以及多條放射型綠道。區級綠道“一區一環、互聯互通”,郊區依托河流水系、文化風貌道路、林蔭道、干道兩側林帶等,充分聯系各個城鎮組團與大型公園,形成串聯城鄉的綠道網絡;中心城結合濱水廊道貫通工程建設城市骨干綠道,形成藍綠交融的綠道網絡。社區綠道依托生活性支路、居住區道路、街坊內公共通道等,串聯主要生活生態空間,滿足日常休閑散步、跑步健身、上班上學等日常活動需求。

(四)實施保障

1、健全規劃傳導體系

與上海市國土空間規劃體系相結合,將生態空間建設目標指標層層分解落實,充分銜接區總體規劃、鎮總體規劃、主城區單元規劃、詳細規劃、專項規劃,深化管控要求,健全生態專項規劃實施的行政管理體系和技術管理體系。各區總體規劃進一步完善形成各區生態網絡空間,劃定各類生態控制線。鎮總規和主城區單元規劃將各級公園綠地落實到具體地塊,并作為強制性內容予以管控。規劃城市開發邊界內,通過詳細規劃進一步完善公園綠地布局,保障服務覆蓋水平和綠地規模不減少,環境品質提升。規劃城市開發邊界外,通過生態空間專項規劃,深化楔形綠地、生態間隔帶、近郊綠環、生態走廊等空間的保護與建設要求。

2、加強政策實施保障

法律層面,健全相關領域法規和標準,加強生態空間保護力度,圍繞城市生態建設,加強統籌依法行政,完善相關法律法規;行政層面,結合國民經濟和社會發展總體目標,健全管理體制,完善國民經濟考核體系,將生態空間規劃實施情況納入生態文明考核、綠色發展目標指標考核體系,完善生態保護、建設、管理的相關政策,確保生態空間建設實施,逐步完善生態補償制度和相關激勵政策,適當擴大生態補償范圍,加大生態補償力度;管理方面,完善自然資源基礎調查與登記機制。建立健全自然資源資產負債表編制制度。推動生態環境保護,最大限度守住資源環境生態紅線,堅持生態優先的“一張藍圖干到底”。創新推動生態空間用地保障機制,增強生態空間的復合利用,發揮生態效益最大化。

3、構建多元參與格局

完善多方統籌實施機制。成立協調機構、加強多方統籌,形成“多部門聯動、多功能布局、多途徑聯通”的機制。如建立各類基礎生態空間保護和建設的聯動機制,形成政策合力。搭建多方參與平臺。建立多方共治模式,發揮政府、專家、企業、社團組織、市民等多方力量,鼓勵市場的資金投入,全過程地參與生態空間的規劃、建設、運營維護和管理。加強宣傳普及。建立常態化的規劃宣傳和交流機制,在全市幼兒園、中小學、大學開展規劃通識教育,借助自然博物館、科技館等機構,積極開展自然科普、動植物觀察等多樣的宣傳活動,促進各年齡段人群了解規劃、參與規劃、支持規劃,提高全社會執行規劃、實施規劃的責任意識。

附圖

(1)區域生態銜接圖

(2)生態空間結構圖

(3)生態網絡規劃圖

(4)生態空間規劃圖

(5)主要城市公園規劃圖

(6)綠道體系規劃圖

(7)中心城綠地網絡規劃圖

1、公示日期:2020年4月14日至2020年5月13日

2、公示方式:網上公示詳見上海市綠化和市容管理局網站(http://lhsr.sh.gov.cn)、上海市規劃和自然資源局網站(http://ghzyj.sh.gov.cn)

3、公示書面意見反饋方式:郵寄書面意見至上海市綠化和市容管理局(地址:膠州路768號),郵編:200040,并在信封上注明“《上海市生態空間專項規劃(2018-2035)》規劃公示意見反饋”。發送書面意見至郵箱ghc135@126.com。

4、公示電話:021-32113405(致電時間:周一至周五上午10:00—11:30,下午13:30—16:00)

熱忱期待廣大市民積極參與,提出您的寶貴意見和建議。公示期間不反饋意見。公示結束,規劃編制單位將收集并匯總書面意見,積極采納。規劃批復后采納情況及理由通過原公示渠道公開。

(原標題:《滬生態空間專項規劃今起公示!將保護提升4大片生態區域,構建9條生態走廊》)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司