- +1

都2020年了,為什么《驚雷》還能成為爆款?

原創 范志輝 音樂先聲

最近,一首《驚雷》,驚詫了整個音樂圈。

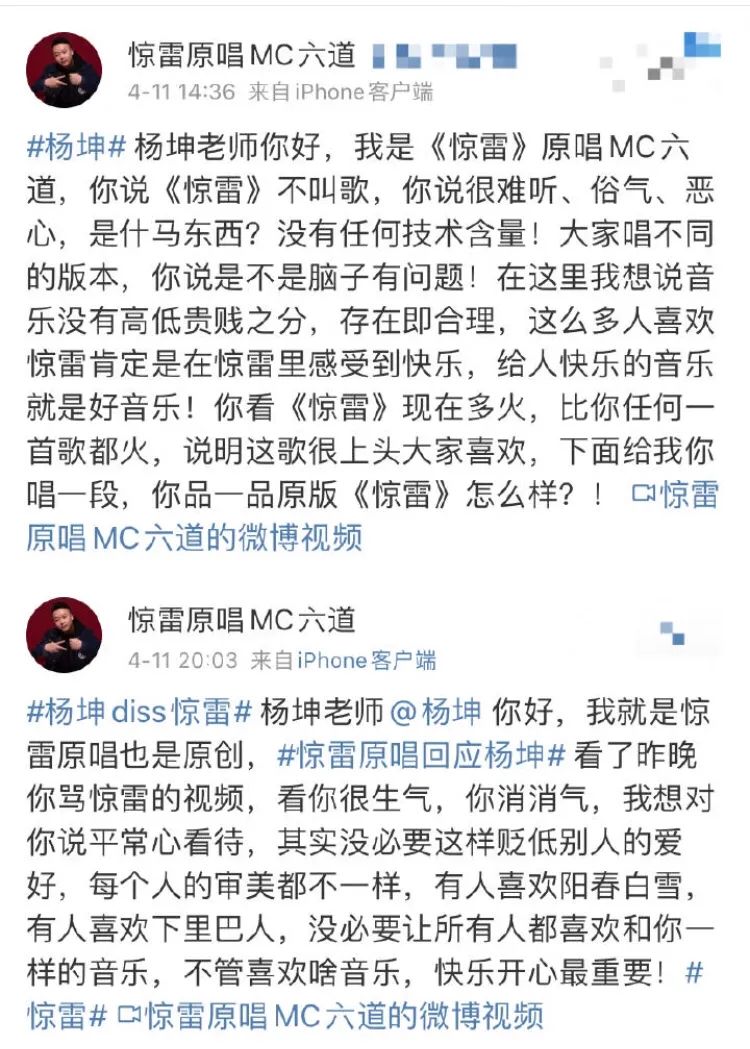

4月10日,楊坤在直播間點名批評《驚雷》“要歌沒歌,要旋律沒旋律,要節奏沒節奏,要律動沒律動”,評價其“難聽”、“俗氣”;4月11日,MC六道以原唱者的身份視頻回應,稱《驚雷》現在比楊坤的任何一首歌都火,且認為每個人的審美都不一樣,“汝非魚,安知魚之樂”,認為楊坤沒有必要貶低他人的興趣;4月12日,MC六道微博發文,對于楊坤批評《驚雷》事件進行梳理、匯總,而晚些時候,楊坤則再度回應對《驚雷》的態度,認為“咖啡呢,我也愛喝,大蒜呢,我也愛吃,但是《驚雷》就算了”,并呼吁不要浪費公共資源。

可以看到,在楊坤和音樂圈對于這首歌的評價發酵之后,網絡上的聲音也開始逐漸形成趨勢并站隊,其間的爭議也將這首《驚雷》推向了輿論的風口浪尖。

而針鋒相對的口水戰,背后浮現的其實是又一次的音樂審美之爭。音樂是否存在“好壞”、“高低”這個論爭,已然不是音樂圈的新聞,但《驚雷》這首歌在當下市場的爆紅,仍然值得我們去探討、去反思。

《驚雷》為何成眾矢之的?

復盤《驚雷》的爆紅,大致要推及到3月中旬。

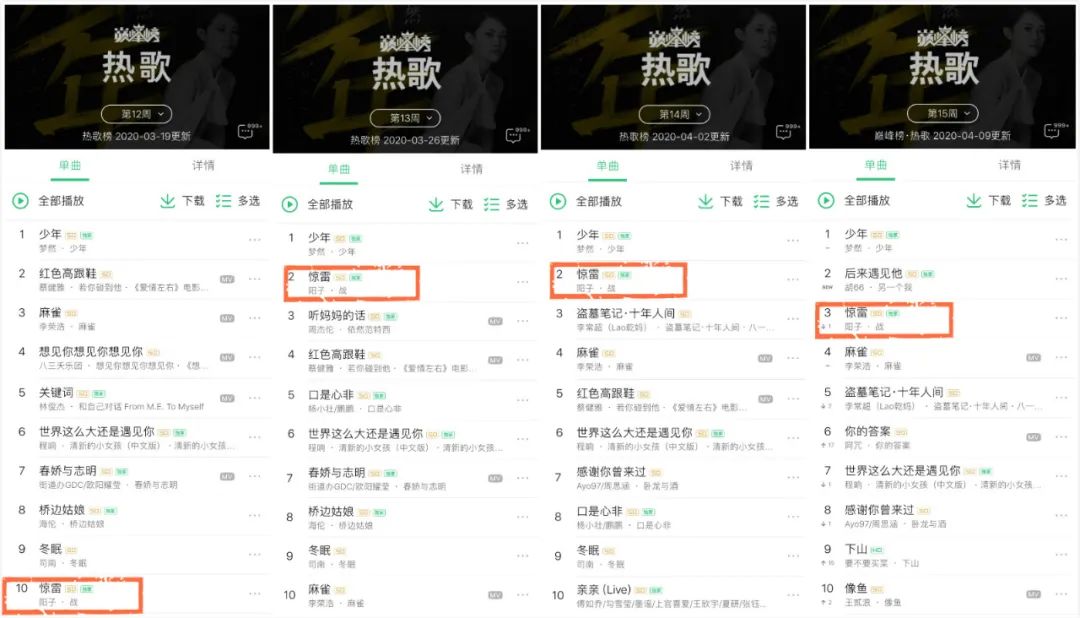

3月19日,陽子的《驚雷》正式登陸QQ音樂熱歌巔峰榜第十名,并在接下來的四周內橫踞榜單前三,于此同時倪浩毅的《驚雷》也登陸第十四周QQ音樂網絡歌曲榜前十。在短視頻使用量上,截止到4月13日,快手超過10萬人使用的《驚雷》片段高于10個,其中最高使用量為101.3萬;而在抖音上,#驚雷#有42.9億次播放量、15.1萬個視頻,#挑戰唱驚雷#有18.5億次播放量、3.4萬個視頻。

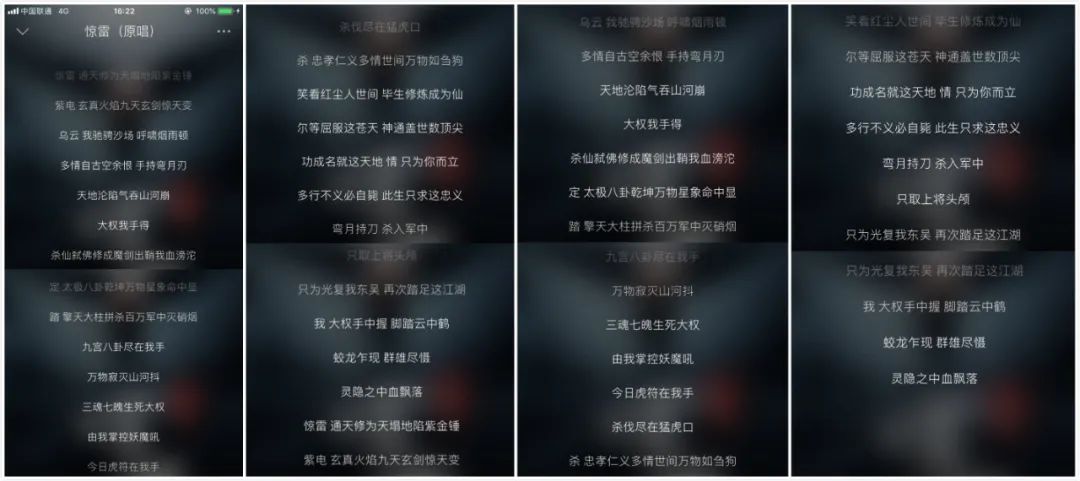

然而到目前為止,《驚雷》最大的爭議點并不在此,而在于歌曲本身。可以這么說,從開頭“驚雷/這通天修為/天塌地陷紫金錘”到結尾“我/大權手中握/腳踏云中鶴/說蛟龍乍現/群雄盡懾/靈隱之中血飄落”,《驚雷》雖然有武俠、奇幻等網絡小說的遣詞造句,但并沒有構建一個完整的歌曲訴說形象,歌曲、歌詞的框架放在一起或者打散到其他宏大規模的奇幻類、網游類歌曲中進行套用,都不會覺得有任何違和感,徒有外形而無精神內核。

歷史總是驚人的相似。類似劇情,我們不止一次看過。

2019年1月,鄭鈞在節目《今晚九點見》中,吐槽中國的音樂排行榜毫無公信力,是盤讓人惡心的菜,節目播出后引起網友熱議;2019年9月,譚維維改編《西游記》經典主題曲《敢問路在何方》,除了版權的問題外,還被質疑歪曲作品本意,被許多網友吐槽改編難聽,認為即使是改編歌曲也有好的與壞的之分;2019年8月,李榮浩回應自己讓《中國好聲音》學員選唱網絡歌曲《你的酒店對我打了烊》的質疑,發表的“音樂并無好壞之分”的言論也招致很多爭議。最近一次的案例,則是“淡黃色的長裙,蓬松的頭發”掀起的一波“reader”和“rapper”的爭議,實際上也和音樂本身的“好壞”存在關系,“reader”一詞實則充斥著一種對不專業說唱的嘲諷。

而此類事件一旦被引爆,在某種程度上都可以達致滾雪球的社交效應,《驚雷》在收割流量的同時成為眾矢之的,并不意外。

都2020年了,

為什么《驚雷》還能成為爆款?

“這不是歌!”

楊坤在直播中對于《驚雷》的嚴厲批評,在很大程度上反映了音樂圈尤其是占據話語權地位的業內人士對于《驚雷》的評價。一般認為,《驚雷》根植于草根市場中的“喊麥文化”,而“喊麥”并不等同于音樂本身。那么,都2020年了,為什么“喊麥”這種被人吐槽不是音樂的土味歌曲,還那么受廣大群眾的喜愛?

從受眾畫像來看,《驚雷》的使用用戶主要為網絡視頻用戶和網絡直播用戶。根據《CNNIC:第44次中國互聯網絡發展狀況統計報告》的數據統計,截至到2019年6月,我國網絡視頻用戶規模達7.59億,占網民整體的88.8%,其中短視頻用戶規模為6.48億,占網民整體的75.8%;網絡直播用戶規模達4.33億,占網民整體的50.7%。也就是說,國內網民幾乎都在看長、短視頻。

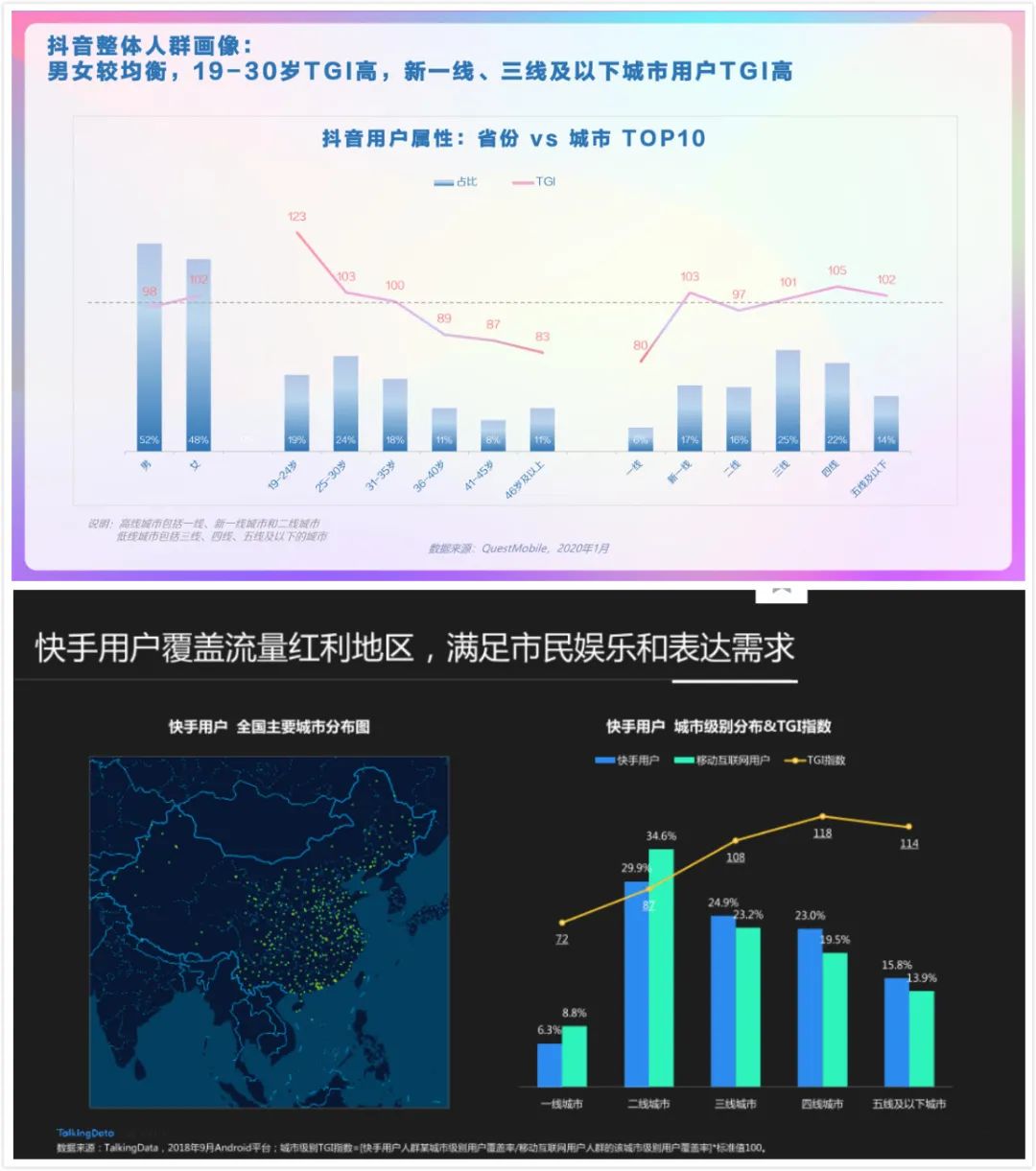

而根據《巨量算數抖音用戶畫像》(2020年2月)、《TalkingData-快手用戶人群洞察報告》及相關資料顯示,抖音、快手的主要用戶年齡均偏年輕化且三四線及以下城市占比分別為61%、63.7%,月收入5000元以下的用戶群體分別占比為61%、74%,本科以下學歷占比分別為59%、69%。小鎮青年、中低收入群體是當下短視頻平臺用戶的主力軍。

對于都市青年來說,情況則可能有所不同,這主要歸結于亞文化的傳播和場域轉換。對于這個群體而言,不同于草根市場評論中對土味文化的認同和崇拜,他們生活在都市中,有著更高的學歷和審美需求,更多是帶著獵奇心理以一種居高臨下的姿態觀賞著底層表演。他們并非土味文化的垂直受眾,獵奇之外,更多是在鄙夷和嘲諷中固守著兩個群體之間的文化隔閡。面對“喊麥”為代表的土味文化時,他們始終對兩個群體間的互動保持警惕,也許會在博主的評論區中提出自己想看某些內容的需求,而不愿意親自“下場”去獲取一手資源。

而從傳播渠道的角度來看,《驚雷》的爆紅有其偶然性與必然性。《驚雷》與其他網絡神曲一樣,發跡于以UGC模式為主的抖音、快手等短視頻平臺。畫面感極強和爆炸性的文字+強制洗腦的節奏,這種高度貼合短視頻的曲目模式成了許多“喊麥”作品一脈相承的組合拳。

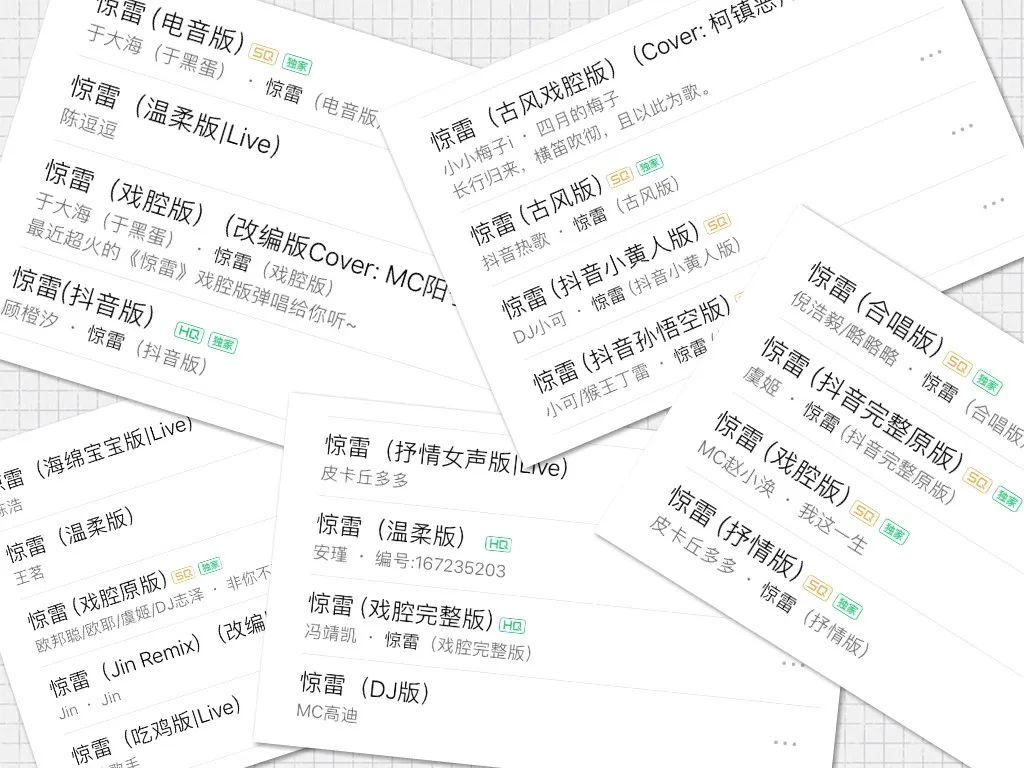

譬如說,《驚雷》爭議事件發酵至今,對于原唱到底是誰并沒有大多人關注,而翻唱掀起的巨浪很大,其中羅云熙的“卡殼”版《驚雷》達成效果與“淡黃色的長裙,蓬松的頭發”中無心插柳的陳學冬一樣,形成了話題的跨圈層效應。而即便在4月12日《驚雷》遭遇一片吐嘈聲時,有關羅云熙唱《驚雷》的話題仍然屬于正面的輿論風向。

當然,也許許多業內人士或音樂人并非有意為之,但他們的話語權以及與廣大群眾截然不同的專業意見帶來的卻是更多群眾的集體圍觀,他們對于《驚雷》的批判反而成了把“喊麥”作品推向大眾的反向KOL操作。也就是說,在某種程度上,大眾群體對于熱點事件有意無意的助推也是引爆一首歌、一個話題的重要原因。

言歸正傳,音樂有好壞之分嗎?

《驚雷》的“驚雷之舉”后,許多人可能會產生一個疑問,為什么“喊麥”爭議不斷呢?音樂到底有沒有好壞之分?

早在2000年左右,“喊麥”就已經廣泛地出現在國內的一些三四線城市和夜店了,而在2016年前后,得益于網絡直播平臺的發展才得以進入到主流文化的視野。許多主播以類似說唱的方法在網絡直播間演唱,也就是我們現在常規意義上的“喊麥”。

喊麥者經常會在名字前加上MC表示自己的身份,如 MC天佑、MC六道、MC阿哲等。MC詞義的來源有好幾種說法,有人說是Microphone Controller(控制麥克風的人),有人說是英語單詞Emcee(主持人)的諧音,有人說是 Master of Ceremonies(司儀),但這些英語詞匯的意思基本都萬變不離其宗。而也正因為MC本身是一個舶來詞匯,說唱圈也有很大一部分人采用MC作為名字的抬頭,熱狗叫MC Hotdog、歐陽靖叫MC Jin等,故而圍繞“喊麥”是不是音樂、低不低俗的爭論幾乎未曾停歇。

在音樂形式上,說唱的節奏就更為多種多樣,譬如說創作者讓詞落在節拍上或反拍上、重音的表達,抑或是切分、三連音的使用等,這些都是rapper們所說的flow。而“喊麥”的核心元素雖然也是饒舌,但卻是以更接近數來寶或快板的方式把歌詞念出來,節奏上也沒有太大的變化。

在內容上,一般的說唱音樂都會有相對明確的主題,譬如宋岳庭的的《Life’s A Struggle》、周杰倫的《止戰之殤》、MC Hotdog的《差不多先生》、GAI的《天干物燥》、蔡徐坤的《YOUNG》,這些說唱作品在主題、歌詞、音樂制作都較為精良,編曲也更為講究。而“喊麥”基本上很難從歌詞內容中看出作品的明確主旨,無論是MC天佑的《一人我飲酒醉》還是這次被討伐的《驚雷》,歌詞內容都是權謀斗爭、兄弟幫派、沙場征戰等意象的堆疊。

從文化審美的角度來說,音樂除了“好聽”之外,理應具備一定的社會、文化功能屬性。譬如說,許多搖滾樂強調人文關懷和批判精神,說唱音樂更側重于“real”的自我表達。所以對專業人士來說,從主題、旋律、和聲、節奏等維度,音樂是可以通過分析得出“好壞”的。

但正如秀才遇到兵一樣,對于那些在互聯網時代以前長時間“保持沉默”的人群而言,內容的好壞可能并不是他們打開音樂的方式,也并不會對于主流話語權所謂“審美”做出太多反駁性的意見。最終,他們只會以“我喜不喜歡”作為話題的終結,文化審美對于本身不專注于審美的人群而言,其意義也被大量的消解了。

而從消費社會學的角度,什么都可以拿來販賣,只要有消費者,任何東西都可以標出一個合適的商業價格。商品不再僅僅依靠實際使用價值獲得購買者,而更多的是靠它的符號象征意義如品牌、奢侈、風格來吸引受眾青睞。依靠消費和占有達成的階層區隔,成為消費社會中各階層的生存邏輯。面對媒介與影像符號的不斷入侵,人們沉浸在消費活動的幻象里不能自拔。小鎮青年對于土味文化的追隨,正如中產階級對服裝品牌、裝修風格、豪車豪宅、小資情調的迷戀一樣,在商業世界里本質上沒有了高低之分。

先不論其中音樂人作品的高低,不可否認的是,流量給作品的助推作用已經遠勝于作品本身的“好”。竇唯的發歌頻率依然強勁,但卻不再出圈;李榮浩的《貝貝》只有4秒,卻引起了熱議。對于音樂人而言,他們關注的是能否創作出更優質的作品;而對于資本而言,他們關心的是歌曲投放的市場回報率。

結語

2016年,MC天佑在接受《中國青年》采訪中曾說道:“你不認可喊麥,至少不要歧視,大家都有自己的娛樂方式。我見過我們屯里有耕地的,耕累了站在那旮旯,對著太陽唱個二人轉,沒見過誰會唱首《我的太陽》;吃完飯老百姓都是遛個彎扭扭秧歌,沒見過誰跳芭蕾。我就是地里長出來的李二狗,長不到瓷磚里,只是我能聽到底層人的真實吶喊,替他們唱出來。”“底層人的真實呼喊”,這是MC天佑對自己喊麥行為在社會文化地圖中的定位。

《驚雷》為什么還會被追捧或許并沒有那么重要,重要的是無數的《驚雷》為什么一次次的刷新大家對音樂的認知?無論如何,音樂本無界限,但也不必毫無底線。但愿中國音樂圈下一次的集體狂歡,不會是又一次的驚雷之舉。

參考資料

1.施蕾:《喊麥:階層突圍、消費權力與聲音政治》,《文藝爭鳴》,2019年第4期

2.陳亞威:《底層表演與審丑狂歡:土味文化的青年亞文化透視》,《東南傳播》,2019 年第 4 期(總第 176 期)

3.賈文穎、黃佩:《從快手App看小鎮青年的精神文化訴求與擴大的數字鴻溝》,《東南傳播》,2019 年第 12 期(總第 184 期)

排版 | vision

原標題:《都2020年了,為什么《驚雷》還能成為爆款?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司