- +1

羅斯福逝世75周年 | 就職典禮還沒結束,他就改變了美國

封城狀態下的紐約曼哈頓。 圖/美聯社

全年365天都人潮涌動的紐約時代廣場,如今幾乎空無一人。

股市10天4次熔斷,實體經濟紛紛停擺,幾乎每十個勞動人口就有一人失業。

超過35個州進入緊急狀態,確診病例破50萬,公共衛生局長宣稱即將迎來“大多數美國人最痛苦也最悲傷的一周”。

圖為紐約市布魯克林區的葬儀社老板派特.馬爾摩(Pat Marmo)。瘟疫之下的喪葬需求暴增太多——就算他把所有可用的辦公空間都改裝成臨時冰柜,但不斷送進來的尸體仍塞爆了公司所有還能安置的空間。 圖/美聯社

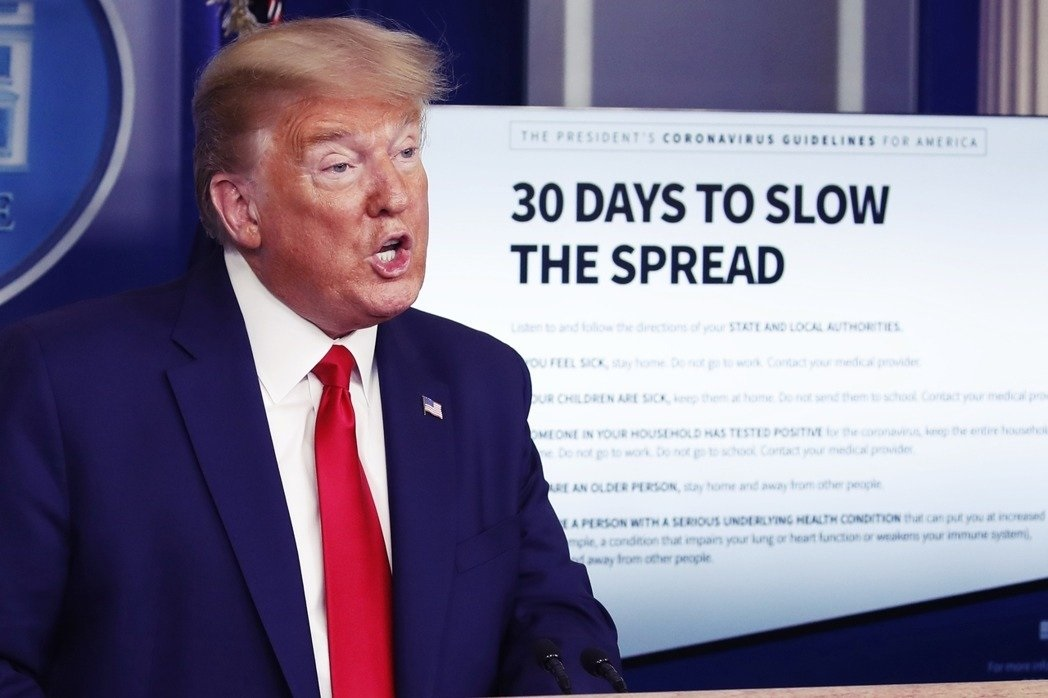

在應付當前的疫情時,美國聯邦政府顯得慌亂無力,漏洞百出,隨著疫情的蔓延,美國國內對特朗普的批評聲不斷,指責其缺乏領導力和同理心,應對危機的能力十分差劣。在讓美國繼續偉大之前,特朗普缺少手段去阻止死亡數字的飆升,亦不能激勵美國人的斗志,或減輕美國人心里的苦痛。

圖/美聯社

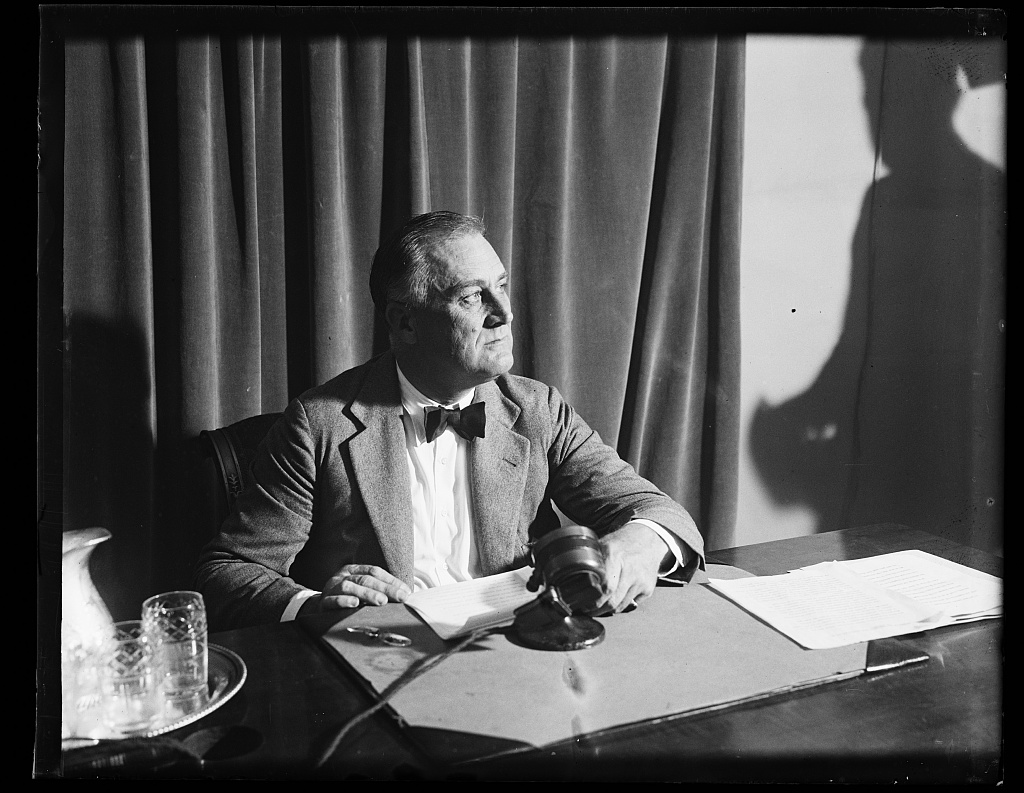

BBC駐紐約記者記者尼克·布萊恩特將此次疫情對美國經濟的沖擊和1929年大蕭條相比擬,并指出左翼分子渴望一場羅斯福新政式的政府新生,回歸更講求事實的政治——但不同的是,坐在白宮辦公室的總統不再是那位超級英雄:富蘭克林·羅斯福。作為唯一一位連任四屆的美國總統,羅斯福曾臨危受命,以新政應對大蕭條,帶領美國人走出至暗時刻。甚至有人說,羅斯福還沒走下就職典禮的講臺,就以其個人魅力和決心改變了當時的美國。今天,美國人迎來羅斯福逝世75周年的日子,也許無法出門紀念他,但相信有不少人會在心中重溫他的強大領導力,如同“看著上帝一樣”。

富蘭克林·羅斯福 1944年

(下文選自新經典文化出品的《至高權力》一書)

1933年3月,人們迫切要求的不是“公正”,而是“救濟”。最讓人揪心的不是簡單的重現繁榮,而是民主制度的存亡。代議制政府,連同其制衡機制及其對權力的懷疑與分割,能夠快速有效地應對大規模的饑餓、失業,以及人民的絕望和憤怒嗎?如果不能,那么這樣的政治制度能夠長存嗎?德國、意大利和日本的經驗表明,這是無法做到的。每個國家經濟上的混亂都引發了政治上的災難;這三個國家都走上了法西斯主義的道路。在美國的政治生活中屬于極左派和極右派的一小部分人表達出對于獨裁統治的興趣,或者是無產階級的獨裁,或者是擁有無限權力的行政領導者的獨裁;他們希望能夠出現一位美國領袖。即便是那些在政治光譜中居于中間的理性派人士,如堪薩斯州的共和黨州長阿爾弗雷德·蘭登,也認為若要拯救民主,必須加入一點獨裁的元素。“哪怕獨裁者的鐵腕統治也要好過國家癱瘓得無法動彈呀!”蘭登有一次說道。商業報刊《巴倫周刊》認為:“溫和的獨裁統治將會幫助我們走過最崎嶇的道路。”在羅斯福之前,阿爾·史密斯既擔任過紐約州州長,也獲得過民主黨總統候選人的提名,他問道:“民主在戰爭中會怎么做?民主會變成暴政、專制,變成真正的君主。”他是以贊許的口氣這樣說的。

1935年,阿道夫·希特勒演講。

突然之間,除了一個人以外,其他的一切都不重要了。“人們看著您就好像看著上帝一樣。”一名美國公民在給新總統的信中寫道。從羅斯福就任之初起,他的力量就顯而易見。他通過清晰無誤的言語、聲音和目的,甚至在走下就職典禮的講臺之前就徹底改變了整個國家的氛圍。羅斯福像是黑暗中的一道光;在隨后的三個月,即執政的首個百日中,黑暗開始褪去。他向人們展示出他既篤定自主,又兼容并包;他既擁有鋼鐵般的意志,也能夠在工作找到樂趣,甚至是享受工作;他既是一個頭腦清晰的實用主義者,但同時也浪漫地堅信,只要美國人民勤勞努力,一切愿望都能實現。羅斯福所具備的這些性格特征并不會讓人覺得相互矛盾;他完美地體現了這些看似沖突的特質,正如他盡管雙腿癱瘓,可依然充滿力量,活力四射。他的人格魅力就是他的力量,而他將這一力量運用得恰到好處。

還沒有哪一位總統曾經在如此短的時間里嘗試去做、或成功地完成如此多的工作。羅斯福政府執政的首個百日里,工作成效驚人。羅斯福擬定了十五項重要法律,并推動國會通過了這些法律;自1916年來,這是國會首次完全由民主黨人掌控。到6月國會會期結束時(羅斯福稱之為“不同尋常的會期”,這一稱呼非常準確),國會議員們已經累得筋疲力盡,他們通過了緊急銀行立法、國家救濟體系和國家農業政策、證券監管法規、大規模公共工程計劃,以及雖為自愿、但可強制實施的提高工資、限制工時、改善勞動條件并允許集體談判的全行業準則體系。羅斯福還創建了民間資源保護隊,放棄了金本位制,為農民和其他房屋所有者提供抵押貸款的減免;此外,還有很多其他措施。羅斯福深受威爾遜的新自由主義、西奧多·羅斯福的新國家主義以及其他改革者著作的影響,同時他還注意到一些早已被束之高閣的提案。他要求幕僚們給這些內容注入新的活力,使之協調互補并擴展其涵蓋面。其余的內容則由他和他的智囊團臨時準備出來。在之前的某次記者招待會上,羅斯福將自己比作一名對比賽有著“全局計劃”的四分衛,他知道下一步是什么,但是在下一步實現之前,“無法告訴你下下一步將會是什么”。新政是一些措施的混合體,這些措施互有疊加并時而相互沖突。所有這些措施都源自一個基本前提:政府有責任為公民提供福利。

羅斯福總統于1935年8月14日簽署《社會保障法案》,社會保障成為美國社會福利制度的一部分。

就許多方面而言,新政并沒有看上去的那么激進,新總統也是如此。羅斯福不像有些人所擔心的那樣打算摧毀資本主義,而是正在盡力拯救資本主義。羅斯福后來說:“想要維持這個制度,我們必須對它進行變革。”這是他的本能:修復、保護、穩固、挽救。他常常用這些詞來形容新政,而這些詞從他的口中說出來再自然不過了。他成長于優越的家庭環境,沉湎于傳統之中;他是一名堅信勞動美德和土地崇高的鄉村紳士,篤信國父們所懷抱的理想。羅斯福詮釋了“保守”這個詞的真正含義:他相信從過去可以獲知現在和將來,并設法保留美國最好的一切,包括利潤制度。羅斯福政府的勞工部長弗朗西絲·珀金斯說:“羅斯福將我們經濟體系中目前的這一切……視為理所當然……他對此很滿足。他認為經濟體系應該仁慈、公平、誠實。做出調整的目的是為了使人們不會由于貧窮和政府的疏于管理而受苦;做出調整后,所有的人都能有福同享。”英國經濟學家約翰·梅納德·凱恩斯贊揚羅斯福,因為他使經濟“在現有體系的框架內”運作。羅斯福拒絕了對銀行業實行國有化的要求,其中有些還是來自華爾街本身。的確,在每一個領域,羅斯福都沒去觸及許多已經根深蒂固的既得利益者。無論如何,有一段時間里,他將這些受益者視為這項新的國家事業中不可或缺的伙伴。

對于那些在新政中看到某些陌生的非美國式內容的人,羅斯福堅稱他的計劃沒有受到任何“外來價值觀”的影響;相反,他說,他正在“想辦法重新回歸到那些古老的、但有點被人遺忘的理想中去”。盡管他采用的一些方法可能是新的,可他的“目標是和人性本身那樣古老而永恒不變的”。說這番話時,他顯得從容不迫,略帶有一點防衛的語氣。但這與他所理解的使命是完全一致的:變革,而不是革命;確實,想要阻止革命的發生,變革是最少見、但也是最好的辦法。

盡管如此,還是不會有人意識到羅斯福在執政的首個百日里所取得成就的重要程度,或正是這些成就對聯邦政府的結構、規模,甚至整個定位所產生的變革性的影響;也沒人理解它對于總統權力的影響,對于政府和人民之間的契約的影響,對于經濟和美國人生活基本結構的影響。在1932年總統競選期間,羅斯福在位于舊金山的加州聯邦俱樂部發表了一場演說,其中他提到個人自由的行使有賴于某種程度的保護,以防止其受到來自市場的破壞;20世紀的政府任務是“協助發展經濟上的權利宣言和憲法秩序”,其中工作的重心是確保安全。如此一來,不論新政的根本目標是如何保守,不論新政向過去借鑒了多少經驗,羅斯福政府的首個百日還是象征了新的一頁,從本質上來說是某種新事物的到來。對此,羅斯福本人并不抗拒,實際上還頗為歡迎。在國會會期即將結束時,羅斯福在橢圓形辦公室舉行的一次簽字儀式上宣稱:“今天創造的歷史比我們國家生活中的任何一天創造的都要多。”一名參議員補充道:“是有史以來最多的一天。”

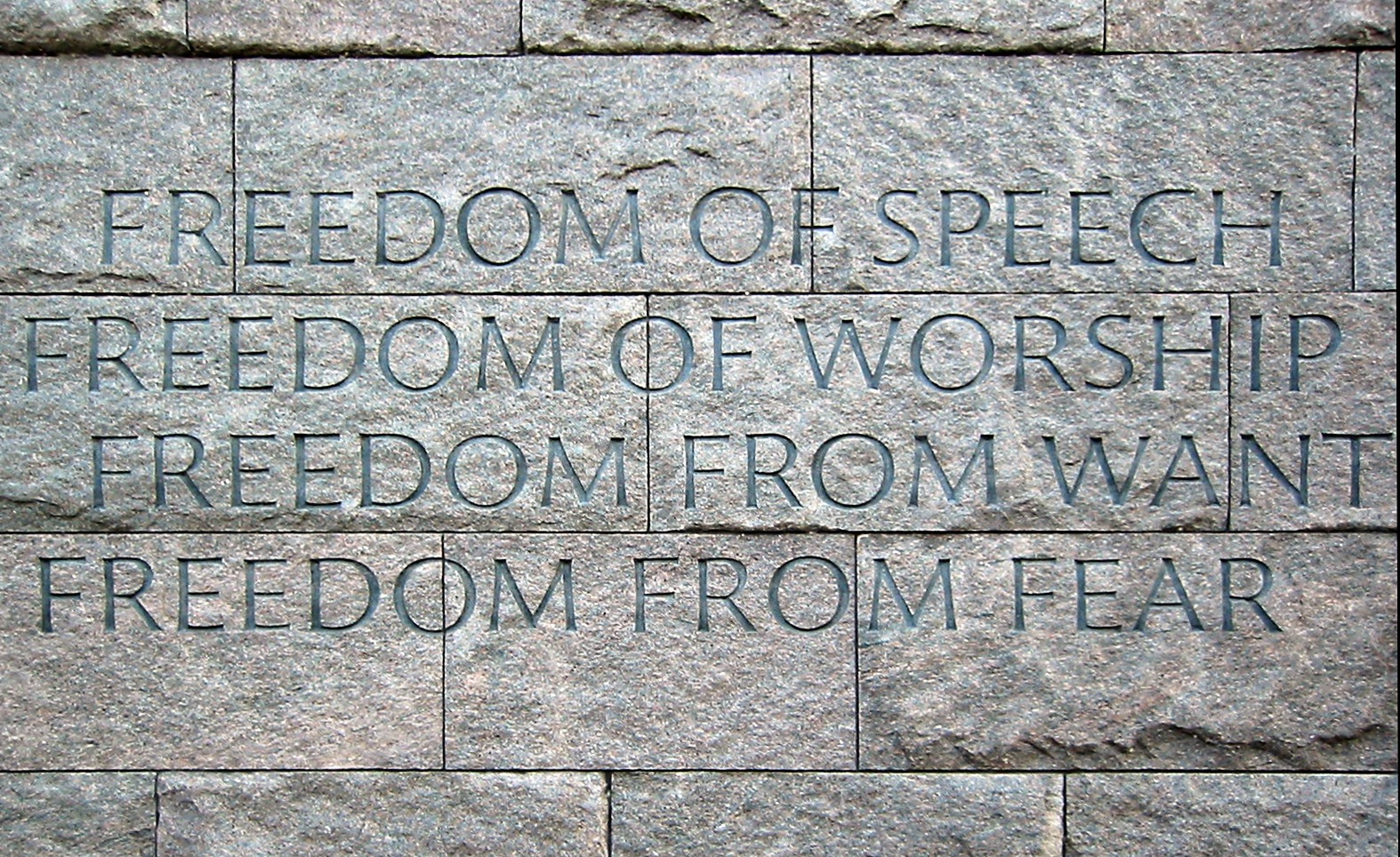

華盛頓的富蘭克林·羅斯福紀念館里刻在墻上的“四大自由”,由上而下是:言論自由、信仰自由、免于匱乏的自由、免于恐懼的自由。

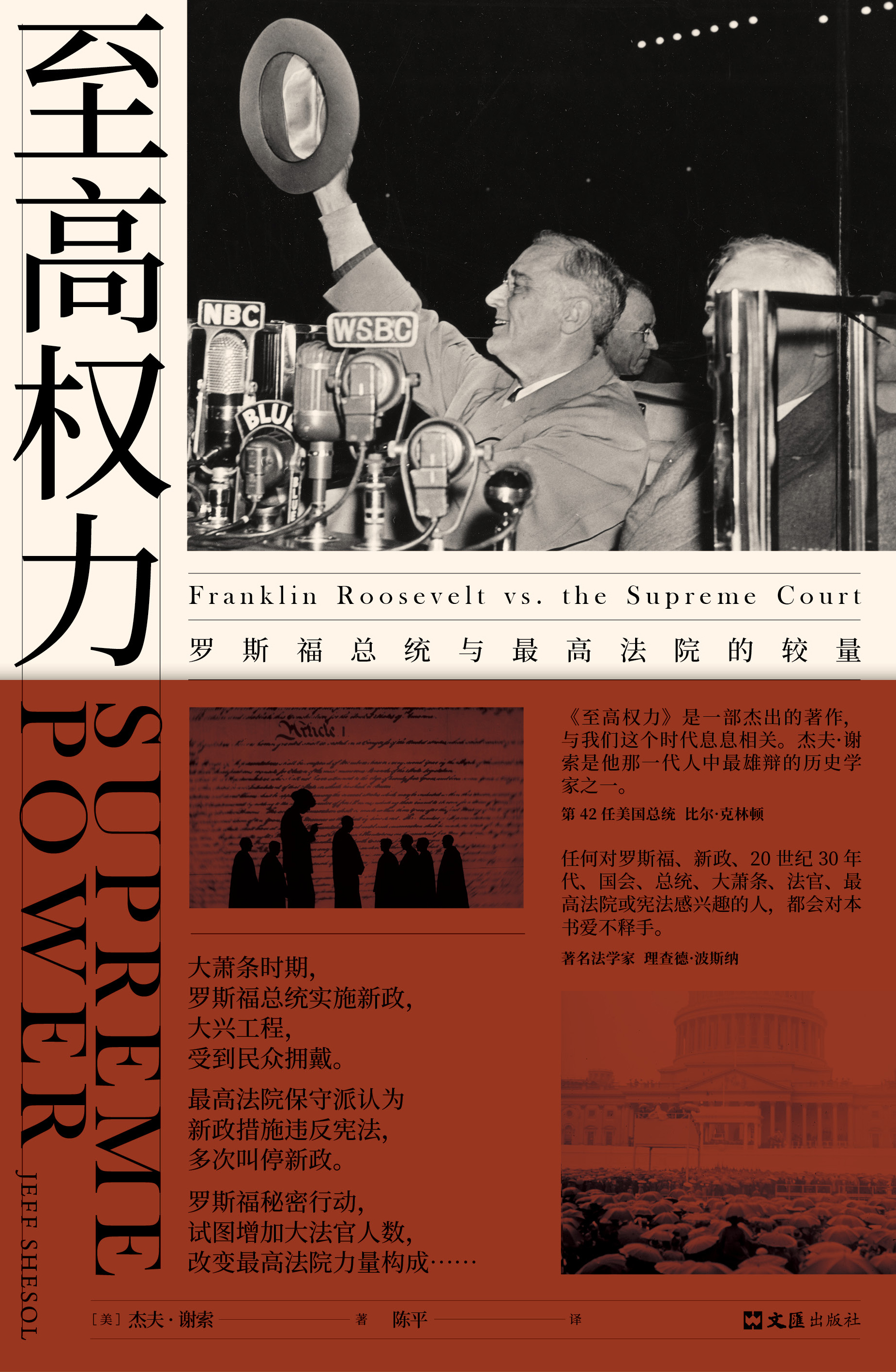

本文選自《至高權力:羅斯福總統與最高法院的較量》一書

《紐約客》《紐約時報》年度之書 | 白宮版“權力的游戲”| 美國政壇的巔峰權力對決

《至高權力:羅斯福總統與最高法院的較量》

[美]杰夫·謝索 著

陳平 譯

新經典文化·文匯出版社

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司