- +1

貝爾格萊德:唯有生活永恒②

上期內(nèi)容

《塞爾維亞故事丨貝爾格萊德不愿被描繪》

曹然丨文

(二)無論如何,還得生活

“你去了哪里?哪兒也沒去。你都干了什么?什么也沒干。”卡普爾在《貝爾格萊德生活方式》中如此描繪最常見的街頭對(duì)話。今天的塞爾維亞生產(chǎn)總值仍然只有1990年(南斯拉夫內(nèi)戰(zhàn)前夕)的百分之八十,失業(yè)率超過百分之二十。

要是算上所謂“靈活就業(yè)”的情況,塞爾維亞的形勢更不樂觀。我在貝爾格萊德語言學(xué)校上課時(shí),已然察覺到老師們的繁忙。教口語的老師伊萬早上結(jié)束了課程,又匆忙趕往另一個(gè)學(xué)校授課。我們幾次邀請他晚上去酒吧小聚,都被婉言謝絕:他晚上還得上網(wǎng)給身在倫敦的學(xué)生輔導(dǎo)。我在旅社和咖啡館認(rèn)識(shí)的年輕人們都是這樣,白天在店里打工,晚上換到酒吧或俱樂部幫忙。口袋里攢了幾個(gè)閑錢,才能有休息日。

“我不喜歡蒂姆·朱達(dá)的書,里面全是對(duì)塞爾維亞人的偏見。”一天夜里,兩瓶啤酒下肚,一貫沉默寡言的旅社前臺(tái)薩沙突然說。朱達(dá)曾是《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》駐前南斯拉夫記者,將戰(zhàn)地經(jīng)歷寫成了好幾部著作。我有點(diǎn)意外,因?yàn)橛∠笾兄爝_(dá)很清楚西方人對(duì)塞爾維亞人的種種妖魔化。我正要和薩莎探討細(xì)節(jié),他的朋友奧列格插話了:“你們哲學(xué)系學(xué)生就喜歡對(duì)這些事較真。我們都已經(jīng)在旅社當(dāng)前臺(tái)了,西方偏見不偏見有什么要緊呢?唉,生活!”

我嚇了一跳。設(shè)想在后海青年旅社遇見北大哲學(xué)系畢業(yè)的前臺(tái),也會(huì)有類似的效果。然而沒幾天,我又陸續(xù)遇見了貝爾格萊德大學(xué)政治學(xué)系畢業(yè)的咖啡店員、經(jīng)濟(jì)系畢業(yè)的長期失業(yè)者,等等。戰(zhàn)爭和前南斯拉夫經(jīng)濟(jì)空間的解體的致命打擊還在繼續(xù),自20世紀(jì)90年代以來,已有無數(shù)人移民國外。

貝爾格萊德景色 (圖源網(wǎng)絡(luò))

但這不意味著貝爾格萊德的生活黯淡無光。卡普爾還感嘆過:貝爾格萊德有什么是獨(dú)一無二的?建筑和食物,似乎在維也納、布達(dá)佩斯和伊斯坦布爾之間折中;河流與山丘,比起巴黎和倫敦也不突出;唯有這片天空及其變幻莫測的云朵只屬于這座城,一切風(fēng)景在其映襯下自成一幅生動(dòng)畫卷。

正因?yàn)槿绱耍悹柛袢R德的精華無償開放給所有人。無須預(yù)訂昂貴餐廳或私人俱樂部包間,所有最佳觀景處都是公共空間。無論是360度河景公園還是俯瞰全城的電視塔,兜里一個(gè)子沒有也可光顧。無數(shù)個(gè)落日時(shí)分,我們提著啤酒和漢堡坐在河畔草地上,看漫天紅霞逐漸變成深重夜色,籠罩了古老的天際線。

不似這座城市的難以捉摸,貝爾格萊德人從不遮掩本性。公元前3世紀(jì)建城以來,貝爾格萊德歷經(jīng)約一百一十五次戰(zhàn)爭,其中四十四次將它夷為平地。未知的文明在公元前6000年來到河岸。之后,色雷斯人、凱爾特部落和羅馬人建起了城市。匈奴人、薩爾馬提亞人、哥特人和阿瓦爾人前來征服和毀滅。這之后是斯拉夫人、匈牙利人、拜占庭帝國和土耳其人反復(fù)拉鋸。后來,塞爾維亞人的國家逐漸穩(wěn)定,又迎來了奧匈帝國和德國入侵……

層疊的歷史保存在河岸堡壘上,這里蔥郁的樹木和沒心沒肺的年輕人最終撫平了創(chuàng)傷,他們大笑、相愛。

在我的房間里掛著一個(gè)相框,里面是一張20世紀(jì)90年代戰(zhàn)亂時(shí)期發(fā)行的紙幣,數(shù)字“1”后面魔幻般地跟著十幾個(gè)“0”。物資短缺和超級(jí)通貨膨脹使得生活變得超現(xiàn)實(shí)主義,就像一個(gè)法國政治家說的:要是把南斯拉夫圈起來,就能蓋一座世界最大馬戲團(tuán)。每次來做客,我的朋友伊娃都不厭其煩地講起她的親身經(jīng)歷:父母早上發(fā)的工資還能買一斤肉,晚上就一片面包也買不起了;大家都瘋了一般想盡快把錢換成穩(wěn)定的德國馬克,兌換所前面排起長龍。她無數(shù)次幫著父母排隊(duì),跑遍了黑市。望著這張紙幣,她發(fā)出爽朗的笑聲。“現(xiàn)在的日子還不壞!”

是的。即使父親去世、母親重病、她自己每月只有一百多歐元收入,但我們還能坐在河岸喝一歐元的啤酒。還不到走投無路的時(shí)候。這片古老的風(fēng)景似乎有一種魔力:即使一生乏善可陳,僅僅居住在這樣一座城市就是了不起的成就。它從不畏懼在訪客面前袒露陰影與缺憾,相信當(dāng)下與永恒擁有同樣的分量。

“這里的年輕人總比邪惡歲月存在得更長久,他們在歷史面前歡笑,將腳下古老帝王的枯骨拋在腦后。”他們像多瑙河上空瞬息萬變的云朵一樣善變,總能在歷史洪流中幸存,用笑聲和聳肩表示對(duì)命運(yùn)無可奈何。哪怕毀滅,人們也會(huì)以一種輕松調(diào)笑的姿態(tài)從廢墟中重建它,沒必要因?yàn)槿魏问虑榫w失控。這是他們能把握的永恒。

這里也沒有什么“政治正確”。在歐洲和北美“文明社會(huì)”待久了的人,初到貝爾格萊德往往很不適應(yīng)。人們會(huì)因?yàn)槟阋痪鋯柭钒涯阕o(hù)送到車站,但你如果支持科索沃獨(dú)立,即使最自由主義的人也會(huì)扭過臉去,還可能直截了當(dāng)?shù)卣f“阿爾巴尼亞人都很壞”……但這里沒有滴水不漏的說辭和言行不一的習(xí)慣。

塞爾維亞語中Prijatelj一詞,意為朋友;而Neprijatelj,直譯“不是朋友”,意為敵人。在朋友與敵人之間不存在中間地帶,仍有18世紀(jì)被土耳其人稱為“充斥野蠻人的山區(qū)”之遺風(fēng)。這是個(gè)直到20世紀(jì)中葉仍然有近百分之八十人口是農(nóng)民的國家,人們?nèi)匀辉谀樕锨逦乇磉_(dá)好惡,為維護(hù)小小的榮譽(yù)大動(dòng)干戈,世界只有黑和白兩個(gè)維度。“看到他們,如同看到我們歐洲人原初的模樣……如此忠誠,如此勇敢,如此篤信上帝、熱愛自由……他們是抗擊異教徒的歐洲守護(hù)者。”19世紀(jì)曾有英國作家對(duì)此大為贊賞。這種性格今天依然如此。

(三)輝煌歲月已過去了嗎

“回來吧,鐵托。一切都可以原諒。”

貝爾格萊德街上有這樣的涂鴉。無論是他的誕辰、忌日、二戰(zhàn)勝利日甚至90年代戰(zhàn)爭紀(jì)念日,從薩拉熱窩、薩格勒布到盧布爾雅那的民眾都表達(dá)著同樣的心聲。這不是一種悲觀的懷舊:隨著南斯拉夫分崩離析,失落的不只是相對(duì)健全的社會(huì)保障、穩(wěn)定的工作機(jī)會(huì)、大體融洽的民族關(guān)系和較為完整的產(chǎn)業(yè)體系,還有許多人作為“南斯拉夫人”的身份認(rèn)同。

在整個(gè)西巴爾干地區(qū),作為曾經(jīng)的大國首都,貝爾格萊德無疑最具“南斯拉夫氣質(zhì)”。

過往車輛上、廣告牌上和店鋪招牌上, 還可以看見很多“.yu ”(Yugoslavia)結(jié)尾的網(wǎng)址。南斯拉夫解體后,塞爾維亞和黑山從2007年開始啟用“.rs”和“.me”,直到2010年,“.yu”才全面停用。但是至今,由于種種低效率,許多地方還維持原樣。看著這些網(wǎng)址,頗有些時(shí)光倒錯(cuò)的感覺。

老城一處無名的涂鴉 (圖:曹然)

高層建筑全部是社會(huì)主義風(fēng)格,對(duì)比二十年前的照片,城市面貌幾乎未變。

“直到現(xiàn)在,還有不少人認(rèn)為他們首先是南斯拉夫人,其次才是塞爾維亞或克羅地亞人,”斯拉夫科說,“尤其是那些來自跨族通婚家庭的人,他們的認(rèn)同超越了民族。我也是一個(gè)南斯拉夫人——我的根在黑山,成長在克羅地亞杜布羅夫尼克,在貝爾格萊德學(xué)習(xí)工作。我當(dāng)然是塞爾維亞人,但這個(gè)描述并不完整。”20世紀(jì)90年代的血與火之后,這些人愈發(fā)渴望回歸失落的故鄉(xiāng),如同試圖復(fù)活記憶中永葆青春的死者。Yugo-nolstalgia(南斯拉夫鄉(xiāng)愁)已成為一個(gè)專有名詞。

我也曾去鐵托之墓“朝圣”。它坐落在貝爾格萊德一處幽靜山坡,每年都接待從前南各國來訪的崇拜者。他在世時(shí),每年全國都會(huì)舉行祝福偉大領(lǐng)袖生日的馬拉松接力賽。鐵托安葬的“鮮花之屋”四面陳列著代表各民族和職業(yè)特點(diǎn)的千奇百怪的接力棒,上面的裝飾從閃閃紅星、國產(chǎn)小汽車、農(nóng)具到塞爾維亞馬頭琴等等不一而足,封存了外部世界已不存在的社會(huì)主義民族與階層大團(tuán)結(jié)。“親愛的鐵托”,這些禮物上無一例外銘刻著。

一次在墓前漫步,一位手捧鮮花、身穿共產(chǎn)主義先鋒隊(duì)制服的波黑人告訴我,鐵托是她心目中最偉大的人。“他的出現(xiàn)帶來和平,他的消逝帶來毀滅。在南斯拉夫我們是在生活,現(xiàn)在大家都知道,我們只是在生存。”在這里,朝圣者們重溫昔日的共同體,得以暫時(shí)彌合鄉(xiāng)愁釀成的裂隙。

在俄羅斯,“體驗(yàn)斯大林時(shí)代的日常生活”正在成為新興旅游賣點(diǎn),但體驗(yàn)?zāi)纤估驎r(shí)期的生活卻沒有什么獵奇價(jià)值——南斯拉夫畢竟曾是東歐社會(huì)主義陣營中最富足、最自由開放的國家。年輕人聽著貓王和百花齊放的本地?fù)u滾樂隊(duì)唱片、看好萊塢電影、流連在各式咖啡館,一本護(hù)照自由來往歐美——就和今天一樣,甚至更好。

在貝爾格萊德生活,有種感覺揮之不去:最輝煌的歲月已然過去,未來是無盡的下坡路。或許唯有今朝有酒今朝醉的灑脫,才能讓生活得以繼續(xù)。每周末,弗拉查爾附近的古董店是不能錯(cuò)過的消遣。帶南斯拉夫國旗和南共標(biāo)志的各類旗幟像章固然滿足外國游客的懷舊需要,但更讓人過目不忘的是當(dāng)時(shí)的考究家具、時(shí)髦套裝和皮具,到今天也毫不過時(shí)。我想起了鐵托夫人約萬卡,她因裝束優(yōu)雅時(shí)髦被譽(yù)為“社會(huì)主義世界的杰奎琳·肯尼迪”,也曾令南斯拉夫的形象在缺乏審美趣味的兄弟國家中脫穎而出。簡而言之,在南斯拉夫可以盡享世俗生活的樂趣——這對(duì)普羅大眾而言遠(yuǎn)比追求政治自由重要。

我正盯著一雙女士小皮鞋出神,正在看電視的老店主轉(zhuǎn)過頭來,指著電視里演講的塞爾維亞總統(tǒng)說:“看,南斯拉夫總統(tǒng)!”

“塞爾維亞總統(tǒng)。”我呆呆地說。

他有些不耐煩地?fù)]了下手,繼續(xù)看他的電視。

生活在貝爾格萊德,會(huì)有很多如此“回到南斯拉夫”的時(shí)刻。有人懷念鐵托的南斯拉夫,還有人希望重現(xiàn)國王的南斯拉夫。不管怎樣,大家都對(duì)政權(quán)更迭處變不驚了。從19世紀(jì)到21世紀(jì),貝爾格萊德人坐地就經(jīng)歷了七個(gè)國家。

貝爾格萊德景色 (圖源網(wǎng)絡(luò))

一個(gè)秋日,我和美籍塞爾維亞人伊琳娜一起去參觀南斯拉夫皇室產(chǎn)業(yè)——市郊的“白宮”。皇室在社會(huì)主義時(shí)期流亡英國,米洛舍維奇倒臺(tái)后,政府將宮殿物歸原主。伊琳娜的家庭和皇室有著相似的命運(yùn):父母是二戰(zhàn)期間保皇派游擊隊(duì)成員,鐵托上臺(tái)后流亡美國。我們正欣賞大廳里美輪美奐的馬賽克壁畫和俄羅斯風(fēng)格的裝飾,導(dǎo)游突然宣布:卡拉喬治皇室繼承人、南斯拉夫王國開國君主亞歷山大之孫正在宮里,決定接見我們。

這簡直是一聲驚雷。人群沸騰了,所有人都開始顫抖著整理衣冠,女士們趕緊拿出化妝鏡和唇膏。我發(fā)現(xiàn),許多游客都和伊琳娜一樣,是歸國探親的移民。海外的生活絲毫沒有削弱他們的塞爾維亞身份。

亞歷山大王儲(chǔ)步入大廳,眾人熱淚盈眶,拼命鼓掌。我們獲準(zhǔn)問王儲(chǔ)幾個(gè)問題,我搶到了機(jī)會(huì):“在塞爾維亞共和國,您身為南斯拉夫王儲(chǔ),這是怎樣的體驗(yàn)?”

“特別瘋狂的體驗(yàn)!”王儲(chǔ)爽朗地大笑,“回家的感覺非常美妙。要復(fù)興飽受挫折的國家,我們還有許多工作要做,”掌聲與歡呼再次響起,“我希望未來的塞爾維亞是一個(gè)君主立憲國家。”

民調(diào)表明,居然有百分之四十的塞爾維亞人支持他的想法。2013年,這個(gè)共和國罕見地為王儲(chǔ)四散海外的父輩遺體舉行了遷葬皇家墓地儀式,成千上萬人為了目睹王儲(chǔ)風(fēng)采在烈日下等待數(shù)個(gè)小時(shí),“國王萬歲”的呼聲排山倒海。

出了皇宮氣派的大門,進(jìn)入一個(gè)貌不驚人的住宅區(qū),路旁有一座似乎久已無人居住的大宅。它沒有任何顯眼的標(biāo)記,門前亦沒有行人駐足——這一帶遠(yuǎn)離市中心,除了每日來往于舊皇宮的游客,一貫冷清。這就是鐵托遺孀約萬卡的住處:許多往來此地的塞爾維亞人居然也不知道她還在世,更不知道她隱居于此。我在門口徘徊許久,但沒窺見任何人影。鐵托死后,她獨(dú)自在此度過了三十年窮困潦倒的歲月。

2013年,她去世了,住宅門口終于出現(xiàn)了花束。人們紀(jì)念她,是因?yàn)榘阉?dāng)成了社會(huì)主義南斯拉夫最后的遺跡。當(dāng)時(shí)的總理達(dá)契奇甚至借她的遭遇來批評(píng)近年的親西方潮流:“她揭示了我們?nèi)麪柧S亞人是怎樣對(duì)待自己這一段過去的——我們把它拋棄,與它割裂,將它徹底否定,就像對(duì)待她一樣。”

從始至終,少有人有興趣了解她作為一個(gè)普通女人的一生。我有朋友將分隔她的住宅和王宮的馬路稱為“心碎之路”:晚年鐵托受黨內(nèi)高層慫恿,懷疑約萬卡有狼子野心,兩人在他生命最后三年再未見過一面。已是秋天。人去樓空之后,唯有行人腳踩遍地落葉,沙沙作響。遠(yuǎn)離貝爾格萊德中心密集的時(shí)代風(fēng)云,這里給人與生活的內(nèi)核留下了空間。

這一片凋零之色,當(dāng)是約萬卡晚年心境的寫照。從少女時(shí)代起,她傾心崇拜著他、無條件愛著他、信任他。臨終前她接受報(bào)紙專訪,認(rèn)為丈夫不得已疏離她是為了保護(hù)她,“我相信,他到死都一直愛著我”。

我愿意相信這是一段“南斯拉夫的羅密歐與朱麗葉”,一個(gè)只屬于貝爾格萊德的故事。

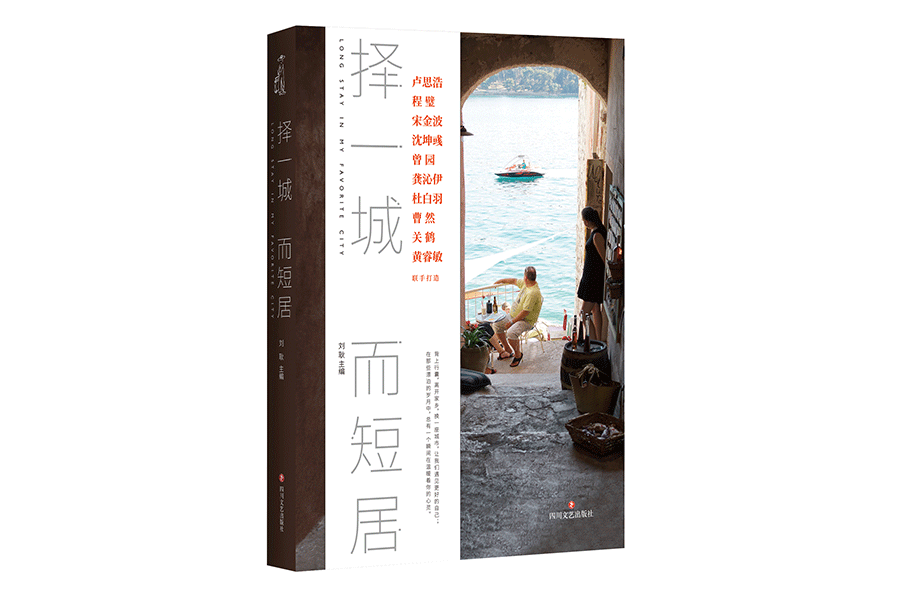

內(nèi)容選自《擇一城而短居》,本期為第二、三部分,下期更新第四、五部分。

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請澎湃號(hào)請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司