- +1

“金銀潭南樓高區的不凡直到永遠”,最早逆行者鐘鳴今日返滬

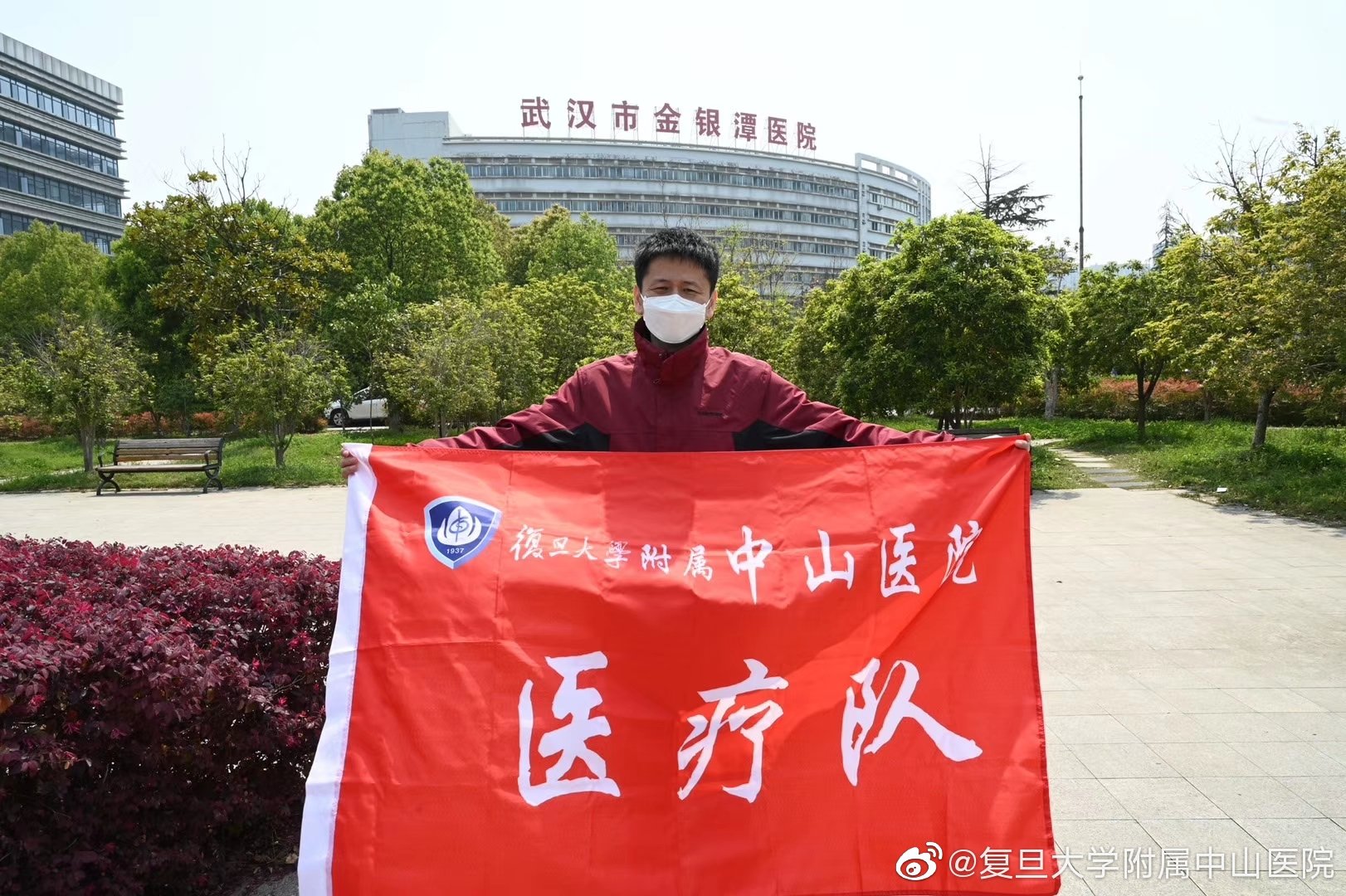

在武漢奮戰整整75個日夜后,上海首位“逆行者”鐘鳴將于4月6日下午凱旋回滬。

“這一天終于來了。我的戰友們,我多數人認不出你們的容顏,記不住你們的名字,不知你們歸往何處家鄉。我想說一聲再見,那意味著真是再見,天南地北的朋友們。”

臨行前夕,鐘鳴在朋友圈寫下告別之辭,他接著寫道:“我會記得2020的冬春之交,金銀潭南樓高區的不凡,直到永遠。”

撤離武漢前夕,鐘鳴發朋友圈道別。本文均為 中山醫院 供圖

1月23日晚,小年夜,受國家衛健委指派,復旦大學附屬中山醫院重癥醫學科副主任鐘鳴馳援武漢,是第一位奔赴前線的上海醫學專家。他進駐武漢金銀潭醫院ICU病房,這里是全國最早救治新冠肺炎患者的定點醫院。

置身國內疫情最初的“暴風眼”,鐘鳴身負重任,展示醫者擔當。他帶領團隊探尋有效的救治手段,積累臨床經驗,也摸清一些規律,治愈出院的重癥患者與日俱增。

離別時刻,他說心情總是分外復雜。回首75個拼搏的日夜,并肩作戰的戰友們一一浮現在腦海,穿著防護服的他們,重疊成同樣的身影。臨別前一天,鐘鳴特意又回到金銀潭醫院和大家告別:“就要離開武漢了,但真的還沒記住有些戰友的樣子。沒法一一話別,還是有些遺憾。”

收拾行裝時,鐘鳴發現出發時帶來的行李箱竟然有點不夠用了,要裝到里面的東西越來越多。在武漢的這么多天里,他收到了很多不知名的志愿者送來的東西,包括成箱的口罩、防護服,還有志愿者煲了9個小時的湯。

鐘鳴說,他守護病人,武漢也守護著他。

扶危度厄,醫者擔當

誰也沒料到新冠肺炎疫情會突然爆發。

2020年春節,正如絕大多數國人一樣,鐘鳴計劃和家人輕輕松松歡聚一番。他訂了機票,準備帶妻子和女兒前往澳大利亞旅行。前幾年他去美國進修博士后,兩個春節沒和家人過,一直心懷歉疚,這次是難得的歡聚機會。

然而,疫情突如其來,所有人的生活驟然“變軌”。1月23日,鐘鳴收到國家衛健委的指令,當即取消了一家人的度假之旅,準備奔赴武漢。

留給他準備的時間只有小半天。上午10點多接到指令,下午4點多出發。“家人其實很擔心,但他們已經習慣了。”鐘鳴說,妻子是醫務工作者,清楚他的職責所在,總是全力支持他。他簡單收拾了生活用品,中山醫院為他備了許多可能用到的醫藥和物資。

臨行前,女兒跟鐘鳴深深一抱:“爸爸,我們等你回家。”隨即他便登上開往武漢的列車。

1月23日,鐘鳴作為上海首位醫學專家啟程馳援武漢。

1月23日,鐘鳴作為上海首位醫學專家登上前往武漢的列車。

1月24日剛剛抵達武漢,鐘鳴顧不上舟車勞頓,當天進駐金銀潭醫院。他回憶,金銀潭醫院有3個ICU病房,最早的在南七樓,只有16張病床,根本無法滿足大量危重病人。接著醫院把樓下的南六、南五樓層臨時改造成重癥隔離病房,共同接收危重患者。他被安排在六樓,是當時危重病人最多的主戰場。

鐘鳴抵達武漢后,發朋友圈回復親友問候。

“我當時在金銀潭擔任臨床治療組長,除此之外,根據國家衛健委的要求巡視篩查危重病人,巡診,負責衛健委指派的一些工作。”鐘鳴說。

全面投入救治工作后,鐘鳴意識到,“這次真的比較難”。

過去的經驗忽然失效了

鐘鳴帶領著一支治療小組,負責一個臨時改建的ICU病區。每天,他平均工作10-11小時。一開始物資緊張,有時候要穿工業防護服,很笨重,工作起來很累。有時為了節省防護服,本來需要三個醫生進病房完成的工作,就由一個醫生完成,輪流進病房,這對醫生的體力和精力都是巨大挑戰。

很多時候,流轉到他手里的病人已非常危重。“每個病人之前都經過種種治療,不行了,再送到這里,所以就決定了我們應該是最艱難的一群醫生。”

醫生們小心翼翼地對重癥病人開展各種治療,包括呼吸治療、氣管插管、俯臥位等等。如果病人出現腎功能衰竭,醫生要做床旁血液凈化治療,甚至給病人上ECMO(人工肺)。每個病人每天的病情都在變化,鐘鳴需要保持職業敏感,動態調整藥物方案。

他不是沒有見過“大陣仗”,恰恰相反,鐘鳴在重癥救治方面經驗豐富,被稱“ECMO大神”。他2002-2003年經歷過SARS,2008年前往汶川地震現場救災,已有將近20年重癥治療經驗。

然而,這次情況卻比想象中嚴峻。

“新冠肺炎是一種完全陌生的疾病,危重患者救治難度極大。”鐘鳴數次談及,一開始“措手不及”,最大的難點,是當地病人多,醫院相對缺少人力和硬件資源。同時,當時人們對這種陌生疾病背后的機制尚不了解,過去積累的許多經驗和治療方法,在這里忽然失效了。

鐘鳴發現,有的病人前一天還能交流,病情穩定,第二天突然就走了,“超出我們對疾病的認識”。每次碰到這種病例,他都忍不住難過。

許多人對ECMO抱有很大期望,稱之為重癥患者“最后的救命稻草”。但經過在武漢快速摸索,鐘鳴早在2月初便大聲疾呼,提醒眾人:ECMO救治效果因人而異,不是萬能的。

他們把ECMO運用到過不同病例,如果病人只是單純的呼吸衰竭、肺功能衰竭,或單純的心功能衰竭,ECMO往往能夠起到很好的心肺支持作用。只不過,如果病人已經進展到多器官功能衰竭的狀態,那恐怕光靠ECMO支持解決心肺問題,也不能改變最終結局。

疫情形勢扭轉了

經過武漢最初一兩個星期的摸索,情況漸漸好轉。

雖然“依舊很難”,但鐘鳴發覺治愈率逐漸上升。醫護人員始終在探尋有效的治療方法,積累臨床經驗,也掌握了一些規律,特別是流程優化和團隊磨合,對救治助益良多。

有一個83歲的老太太,進來時非常兇險,給她吸氧不行,鐘鳴用呼吸機無創通氣,調整老太太的內環境,調整呼吸參數,避免了老人家氣管插管。接著,過渡到患者僅用普通鼻導管輕度吸氧即可。再接下來,老太太核酸轉陰,轉回到普通病房去了。

危重病房有的病人意識是清醒的,眼神透露出強烈的求生欲。有個病人癥狀已很嚴重,看到鐘鳴,就努力豎起大拇指說:“謝謝你,謝謝你到武漢,謝謝你幫助我們。”

“那一刻,我覺得我的所有付出,冒的所有風險都值了。”鐘鳴說。

隨著全國四萬多名支援湖北醫療隊陸續抵達,物資從四面八方馳援而來,起初疫情最嚴峻的武漢,防控形勢扭轉了。

在金銀潭醫院,鐘鳴看到治愈出院的病人不斷增加,所有醫患士氣高漲。他總結了三大因素:首先,醫護人員對疾病的規律有了更多的了解,治療關口前移,不會等到不可逆的時候再去做補救性措施。第二,支援力量抵達后,救治能力無論硬件還是軟件,和之前完全不一樣。第三,宏觀層面的整個隔離、分級、定點醫院救治更加有序,轉診及時。

抗擊疫情獲得階段性成效,鐘鳴作為督導組成員,往返于多家醫院,一個病區一個病區地巡視,對每個重癥病人進行病例討論分析。

作為最早一批外省市專家抵達武漢,每天病房和賓館兩點一線,鐘鳴不是不害怕。他接觸過危重癥病人,知道一旦進入危重癥狀態會發生什么后果,不免也會感到害怕。“工作時不會想這么多,只有一個人獨處時想得會多。”

他非常感激家人的支持,把家人視作精神動力。盡管工作疲憊,可一有時間,鐘鳴就和家里人聯系。家人很擔心他,鐘鳴告訴他們,自己會做好防護,一定會安全歸來。

其實,病人的康復同樣是鐘鳴的精神動力。他說,病人因為治療而獲益,這是所有醫護人員的精神動力的源泉。看到病人康復,看到一個個家庭重新又相聚在一起,正常地生活,這是他們最大的精神動力。

鐘鳴在武漢金銀潭醫院重癥監護病房支援。

疫情之后,最想做什么?這個問題鐘鳴在武漢也想過。

他說疫情提醒人們,需要有成熟的系統應對突發公共衛生事件。對重癥醫學科而言,需要平常做好準備,包括醫護人員的業務能力,制度體系,以及必要的醫療設備。“回去我對我自己團隊也會有一些新的建設”。

“(疫情后)我想去平常地上一天班,我想平常地過一個周末,重新體味,過去每一天我并沒有意識到這么重要、這么珍惜,平凡的生活是那么的重要,那么的可貴。”他這樣感慨。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司