- +1

八十年后的江村重訪

八十年后的江村重訪

文/趙旭東

中國人民大學人類學研究所所長

教授,博士生導師

對人類學而言,重訪研究是一種方法,它是對一個人類學家曾經做過詳盡田野調查的地方社會的再一次的深入調查,它的核心在于時間軸意義上的對于社會與文化變遷的覺察、體驗和了悟。換言之,憑借這種調查,可以深度地透露出一種時間意義上的在一個固定地點上所產生的種種變化,由此而為人類學的定點研究提供了一種時間脈絡上的可以去持續追溯的線索,注意到社會的變化如何在一個小地方的實實在在的改變。在這方面,重訪是最為容易去開展的一種體現人類學的歷史關懷的方法,這個歷史很顯然不是宏大話語下的一個補充性的案例,更不是超越了事件發生順序的那種抽象意義的結構性的大歷史的時間,而是一種能夠真正感受到時間存在的一種事件發生的序列。而在這種序列之中則隱含著一種變與不變的辯證法。這種辯證法為人類學的獨特性的知識生產提供了一種可行性的框架,人在其中窺視到了一種人自身所處社會的改變乃至巨變。

江村便是這樣一個地方,在距離江南重鎮吳江縣十幾公里的七都鎮開弦弓村,一個由中國著名的人類學家、社會學家以及民族學家費孝通所最早從事人類學田野調查的地方,人類學重訪的方法得到了一種真正的貫徹和體現。費孝通本人作為人類學家曾經一開始的最為完整的訓練就始于開弦弓村這里,后來這個村子因為費孝通的存在而改換名稱為“江村”,借用了費孝通在其英文版博士論文中所確定下來的便于稱謂的“江村”這個名稱,很顯然,后來“虛假的”名字蓋過了其真實的名字,開弦弓村由此而改換成為了費孝通意義上的江村。

費孝通與他的江村回訪(部分)

費孝通與他的江村回訪(部分)

他也幾乎用其一生95年中的差不多三分之二的時間行走在中國以及世界的各個地方的土地上,中間累加起來就有27次之多是在江村這個村子做重訪研究,可以說,他自己完成了一個受英國功能論人類學訓練的中國人類學家對自己研究的空間斷崖式切面化單向度社會與文化解釋意義上的一種自我超越,他用“行行重行行”的步伐和節奏使得人類學家田野工作所一般所缺失的拉長時間線索的歷史追溯變成了一種現實,他的每一次江村之行綴連在一起就是一幅江村地方社會與文化生活變遷的風景畫,只可惜很多人并沒有真正從這個角度去理解江村,很多人也只是把它們當成了一種資料搜集意義上的重訪,然后去填補他們論題的空白,而非真正能夠從一個具體的、有故事的村落變遷意義上去體悟一種歷史的改變或者轉型。

這種有著清晰意識的重訪工作實際上不僅是費孝通本人,在20世紀80年代以后,他的學生們也都開始了這種有益的探索。在那個時代,這倒不一定是學術研究本身的要求所需,更為重要的是伴隨著中國改革步伐的加快,時不待我地需要一批社會研究者真正能夠應對中國的現實存在和轉變而提出問題,發現問題,并解決問題。此外,這一階段的種種變化也催生了一批用心于中國問題的研究者。當然,就重訪研究而言,最為重要的便是澳大利亞的人類學家葛迪斯在20世紀50年代中期所做的那次影響西方學術界的重訪,那是新中國建立之后一個西方人眼中江村新變化的忠實記錄。而費孝通自己的江村重訪差不多也就是在那個時間開始形成并一發而不可收的,中間雖有很長時間的一個空檔,但是自1981年開始直到他生命的晚期,對于江村這個小村落的重訪都沒有真正地停止過。

大約江村調查五十年的時候,也就是1986年,費先生把這份重訪江村的任務交給了他在恢復社會學之后指導的第一個博士研究生沈關寶教授那里,他后來的調查出了一本書;江村調查六十年的時候,北京大學社會學人類學研究所牽頭召開了一系列以江村調查為主題的學術會議;而到了江村調查七十年(2006)的時候,費孝通卻已在一年前離開了這個世界,這項重訪的任務被其家人委托到費先生一名已經畢業多年的博士生周擁平的手中。周在江村住了很長時間,帶著一份崇敬之心試圖把江村七十年的變化用筆來描述下來,他完成了這份工作并將其出版。這中間當然還有在英國讀書的中國研究者常向群基于江村的田野調查所完成的博士論文。

再接下來就是2016年的“江村八十年”。我依然記得當年費先生的女兒費宗惠和女婿張榮華把我叫到他們位于北京冰窖口胡同的家里,先是高度評價了我此前在費孝通誕辰一百周年時帶領學生所做的對于《費孝通文集》的全面閱讀所留下的成果《費孝通與鄉土社會研究》一書,接下來很懇切地希望我們借助這種閱讀去編訂一份詳盡的《費孝通年譜長編》,這當然是我樂于去做的,沒有太多猶豫就接受下來。另外一個任務就是他們希望我的一個博士生可以在江村八十年來臨之際去重訪江村,由此真正去延續費孝通江村重訪研究的學術傳統。作為費先生晚年弟子,這項任務對我而言,既光榮又有著重大的壓力。我后來指派2012年秋季入學的博士研究生王莎莎從事這項研究,她差不多是從社會學本科、碩士到人類學博士一直由我來指導的一個學生,在接到這份“命題作文”之后,她馬不停蹄地準備起相關的文獻研究,并在2013年的秋天到了江村從事實地的重訪研究,至翌年四月底離開,前后半年有余。

王莎莎對于江村的重訪研究至少有兩點特別引起了我的注意,一是她注意到了電商進入到江村的新變化,二是她觀察到了兩頭婚的新家庭模式。就前者而言,這是費孝通生前所未曾發生過的新事物,電商在當下江村人的生活中已經一種不可小視的新作為,八零后乃至九零后的年輕人已經開始在家里獨立經營起網店,“淘寶”、“天貓”的存在已成為他們天天要去注視和瀏覽的虛擬空間里的真實對象。這些注視和瀏覽,悄悄地改變著他們的生活方式和價值觀念。而后者是一種婚姻模式的改變,這種改變很明顯是由20世紀80年代中期所推行的計劃生育政策在經歷了二十幾年的問題積淀和發酵所引發的,這種新模式也體現了當地人的一種適應性很強的生活與行動的策略。這種新模式的細節都在本書中有所交代,其核心便是男女雙方同時在各自家里準備新房,由此而體現出來一種“新郎討新娘”以及“新娘討新郎”的“討來討去”的對等模式,這里所要求的是男女雙方要同時舉辦婚禮,而住在新郎新娘兩家的時間也會做一種按天換算的平均分配,這在當地叫“兩頭走動”。而生育出來的孩子雖然大部分還姓男方的姓氏,但也因為特殊原因而第一個孩子姓女方姓氏,第二個才姓男方姓氏的案例,這在當地叫“頂門頭”。原來“頂門頭”完全是由男性來承擔的事情,現在則男女同時都可以擔當了,這恐怕是80年代中后期以來生育子女少之后的一種當地人的自我應對。換言之,這里不再是傳統嚴格意義上的單方面倚重男方的父子軸的婚姻形式,而是男女雙方都開始進入到繼嗣的社會再生產的過程中來,形成雙系撫育和繼承的一種新的家庭結構模式。這是針對計劃生育政策后效的一種策略性的反應,以適應一種新的人口環境下的新的生活形態。

莎莎在江村完成的博士論文即可以看作是費孝通江村調查的延續,亦可以看成是江村重訪研究的第三代的傳承。無論怎樣,這種學術的傳統的核心魅力就是在于一個研究者腳踏實地的到田野之中,用自己的身體和頭腦去切實感受在當地所發生的種種變化,了解那里的人的自我適應的新選擇、新機制以及新途徑,所有這些又必然都要從實地的調查中來,并從這些切身的感受中得到一種認識上的提升。莎莎的博士論文寫作及其后來的修改實際都是堅持這樣的一種思路而展開的。我想她所描記下來的很多細節的田野報告的內容終將在江村歷史文獻的遺存中留下一筆,她的不懈的努力也必然將使其成為這個江村重訪研究隊伍中的一份子,她的細致的重訪研究所梳理出來的學術史脈絡以及田野調查資料和分析也會為后來的研究者所實際借鑒和發揮。很顯然,在中國人民大學人類學研究所攻讀博士學位的這三年里,她為此事業付出了艱辛的努力并投以極大的學術熱情,因此今天有這樣的豐碩成果出版也就不足為奇了。

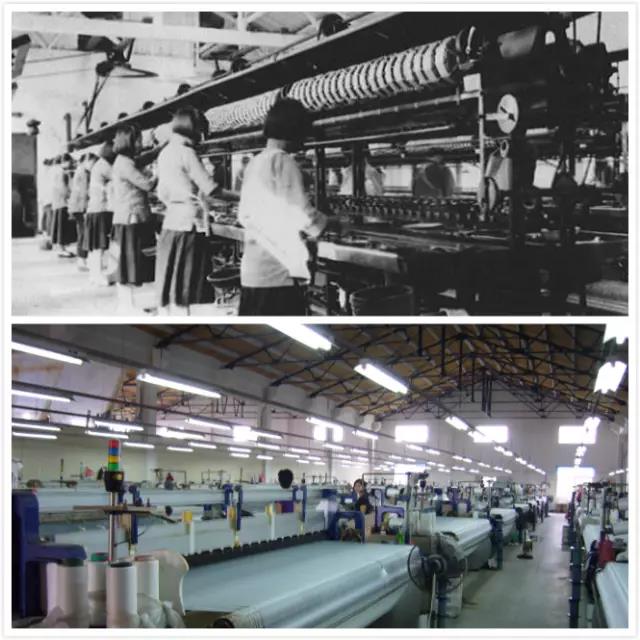

江村繅絲廠的嬗變

中國的鄉村研究,或者就民族志意義的鄉村研究而言,費孝通1939年英文出版的《江村經濟》無疑是具有劃時代的里程碑意義的著作,他得到了現代人類學的奠基人之一的馬林諾夫斯基的首肯,中國的鄉村由此不再是一種他人眼中的為了獵奇而去閱讀的旅行日記、游記以及傳教見聞之類的作品,而是一項嚴肅的對于一個長江下游太湖邊上的中國村落的實地考察,并基于這種對一個村落完整的考察所撰寫出來的一份經典的民族志報告,由此也讓西方人知道了一個真實發生著的而不是他們對于東方文化的想象中的中國。至少對于這個村子而言,它的信息是完整的,也是富有啟發性的一個故事,甚至書中對于中國鄉村土地的理解即便到今天仍舊值得引人深思。

費孝通基于這樣一個研究而在經過將近半個世紀之后所提出來的“小城鎮,大問題”的主張,不論是在過去還是在現在仍舊還是一個值得去關注的研究主題。城鎮化絕不是完全的大城市化,城鎮化也不是完全地消滅掉鄉村!在中國自己的土地上,有太多的人依賴于土地而生存下來,從土地獲得了深厚的回報,他們割舍不下的是一種后來會被不斷勾起的鄉愁。在這個意義上,土地成為他們家園的一部分,也成為了在情感上可以依賴和逃向的目的地。費孝通為此曾經留下名著《鄉土中國》,而“鄉土中國”這個概念的真實含義就是一個受到土地所束縛的中國,這種束縛絕不是一種壓迫,更不是一種讓人不舒服的感受,而是生活在那是人和土地之間的一種相互依賴的關系以及難舍難分的情感狀態。此時可以想象一下馬林諾夫斯基對于西太平洋初步蘭島民社會與文化的種種研究所透露出來的那種互惠關系的人類學理解,可以想見,這種理解在費孝通有關鄉土中國的理解中間似乎又得到了一種神似的表達,但各自卻保持各自文化下所塑造出來的一種對一般人性的理解和感悟,在馬林諾夫斯基那里是割不斷的互惠,在費孝通那里則是堅韌不拔的鄉土,這恐怕就是人類學家的在差異性之中的共同性與共同性之中的差異性的辯證法。這在今天很多時候是無法在新的師承關系中去加以發展的,很多學生跟老師之間往往只是貌合神離,或者更有甚者,學到盡頭,根本還不知師者所云為何。

在指導莎莎的博士論文寫作中,我盡可能的使其在一種自由探索的氛圍中去做一種田野研究和理論思考。我曾經在她做田野的中間因為會議的緣故去過一次江村,一起參加了一場由當地村民舉辦的婚禮,一起調查了幾戶農民今天實際的生活狀況,這一切都是在一種共同討論,彼此分享田野的基礎上去催促她從今天所呈現給讀者的文字方向上去做的一種嘗試,這種嘗試也許在博士論文寫作和修改完成之后會因為各種的原因而暫時停止下來,但是這種嘗試本身對于莎莎而言可能是會很持久的一種追求,成為其生命力的一個重要的組成部分,無論別人如何看待,她自己無疑實現了一種對于自我性情的超越,這可能便是一個學者在其人生價值中最值得去書寫和記憶的一筆了。

今天的江村居民住宅

毫無疑問,不論是早期還是當下,中國的社會研究更多的是跟中國的鄉村研究之間緊密地聯系在一起,這里無可否認的一點就是,一種文明觀念的對立曾經使得西方的中國研究者把他們關注的視角更多地放置在了中國的鄉村,在那里中國的鄉村似乎成為了一種西方眼中最為值得去描摹的他者,或者西方文明田園牧歌般生活的早期形態,這些在西方的世界中已經不復存在,因此而得到了一種大尺度、重口味的渲染,即一端是高度工業化的西方文明,在這種文明中到處充斥著各種難于解決的社會問題,但同時也是一種現代發達文明發展到極致的代表,對此似乎誰都無法去加以抗拒和超越;而在線條的另外一端則是“落后的”東方文明,他們生活的圖景似乎恰好成為了西方發達文明所映射出來圖景的反面,圖景之中充滿了陰郁的色彩,滿是貧困、愚昧、疾病和痛苦的行為,他們自以為的善意的描寫卻無法擺脫整體性的站在一個西方優勝者立場上的對于西方以外世界的一種民族志的想象。就《江村經濟》這本書而言,它的筆調是明快且簡潔的,但其中也隱含著一種一個中國本土的研究者來自中國最為底層觀察之后所表露出來的不滿,這種不滿使得費孝通清晰地意識到了這種農民生活的處境的制造者究竟是誰,應該如何去勸慰這些制造者的良心發現,因為在費孝通的視野中所注釋和覺悟到的便是好端端的良田沃土就這樣一點點被光環無限的現代文明的大刀闊斧的步伐所吞噬掉了。這種鄉土社會資源的“水土流失”所帶來的一個直接的后果便是一種鄉村生活的完整性喪失,“村將不村”的局面實際在費孝通研究中國長江以南的江村之始就已經是在悄然發生了,并且一直持續到了現在,并在未來還會有一種更加難于擺脫的延續。

鄉村在這個意義上成為了一個各種力量都匯聚于此的實驗場,在那里一種先入為主的發展理念在影響著外來者的對于中國鄉村的理解。在這些人的眼中,不論是深藏于內心之中的深層心理結構,還是外露于言語之間的話語表述,都無一例外地共同性地指向了中國農民生活的本身,認為那里一定是存在問題的,是需要“他們”這些作為外來人的“鄉村建設者”要去加以改造的,為此他們才可以毫無阻礙的走進鄉村并憑借一己之見指手畫腳地擺布鄉村,而“鄉村成為問題”幾乎成為這些人先入為主的用以說明自己存在價值如何高尚的一個緊箍咒,隨時可能將其拋向他們所選中的鄉村,鄉村由此在他們下了一番力氣的規劃和建設之后真的可能發展或者進步了,但鄉村真的也就不再是原來意義上的鄉村了,鄉村成為了發展者眼中理想他者的一種模塑或獵物,在那里出現了高樓大廈,出現了車水馬龍。我2014年深秋那次去江村曾經聞知村里的孩子都被送到鎮上中心小學或者更遠的地方去讀書,每天早起會有家里預備的高級轎車專門送到學校,下午放學之后再從那里被接回來,并且早晚在鄉村都出現了一種令人煩心的堵車局面,為此我就驚訝于一種只有現代性驅力之下才會出現的現代化進程的一種魔咒般的改造能力,人們因此會在生活上變得方便很多,人們也因此會在閑暇時間上增加很多,但人們憂愁的事情似乎一點也沒有減少,他們憂愁于孩子的讀書、孩子的發展,更憂愁于何時可以過上和城里人一樣的日子,這種工業化的道路確實使得他們的生活發生了一種巨變,但在這種巨變的背后實際深藏著的則是一種對于維持這種高品質生活的確定性的莫名的擔憂。由于地利的原因,今天江村的人顯然不需要辛苦地出外打工就能過上比較優越的生活,但他們卻要不得已使自己一下子轉換成為來村里打工者的雇主、房東和中間人。這恐怕是他們之前的生活中未曾想到過的一種生活樣式,但在今天都實際地存在在了那里,并且這種轉變似乎每天都在翻新。

江村生活“舊”與“新”

在此意義上,江村的存在無疑成為了觀測中國近半個世紀乃至更長時間發展變化的一個晴雨表,但是江村的發展絕不可能完完全全的代表中國,因為“中國”的含義究其本質而言絕非單一性的存在而是多樣性的包容。中國有著千千萬萬個鄉村,這些鄉村因為那里住著的人的差異而體現出來一種千姿百態的樣式,晚年的費孝通曾經提出了“多元一體”的概念去應對“江村能否代表中國的論爭”,這個“多元”無疑是實實在在、毋庸置疑的,而“一體”則是一種文化認同意義上的建構,它具有一定的抽象性和容括性,但正因為這種抽象性而使之可以去把多樣性的差異統合在一起,形成一個完整性的一體性的存在。在此意義上,我們就需要去深度領會費孝通這一概念的另一面,那就是抽象的一體觀念的構建一旦完成并被認可,實際上也就很難再被撼動,因為它是建立在所有人對于這一抽象存在的象征物、制度設置以及機構運行的認同和同意的基礎之上,這也就成為一體可以持久穩固存在的合法性基礎。但多元的運行邏輯從來都是與一體的抽象性和唯一性之間在做著一種反向的運動,即它是在具體之中得以表現,是持續地處在一種分化的過程之中,難于用某種固定模式、歸類以及類型劃分的方式去理解一個所謂作為整體的鄉村,它一定是一種個體化的存在,每個鄉村在一定意義上都是帶有獨立特色的,由此我們才能真正看到不一樣鄉村的真實存在,由此我們才會對那么多具體存在的鄉村的差異性及其不可歸類性不會表現出來某種莫名的驚訝。這就是我們需要去深入理解的費孝通“多元一體”邏輯背后的另一面,即真實世界之中的“一體多元”。江村發展的故事告訴我們,江村必然是一個獨立的存在,它不可能涵蓋中國所有的差異性存在的鄉村,但它成為理解中國近80年來鄉村發展的一條重要線索,這是一條富有啟發性的線索,憑借于此,我們可以找尋到打開其他鄉村發展模式差異性、困頓性和瓶頸性的鑰匙。

顯而易見,依賴于土地而生活的鄉村是具有一種共同性的,而面對現代性而生發出來的一種離土的轉型也是帶有共同的,但在這種共同性的下面所真正能夠浮現出來的生活現實卻是富有差異性的。鄉村一定不是人類生活的終極形式,但是鄉村也不會那么快的就在這個世界之中消失得無影無蹤,鄉村自有有它自己的生命力的存在,它也有能力去做一種屬于自己的創造性的轉化。在過去,也許有太多的“城市教訓鄉村”的故事、傳聞以及笑話的發生,但在未來,在人類由于過度城市化的發展道路而遭遇到一個又一個的困境和打擊之后,反過來“鄉村教訓城市”的日子大概不會太過遙遠,而且很多先知先覺者已經開始了這種受教育的努力,他們邁步來到了鄉村,希望和農民一起共同去營造出一種真正屬于他們自己的生活,修繕那里的房屋,整理那里的環境,幫助那里的貧困者,所有這些的努力如果不是帶著一種城里人教育鄉下人的自以為是的高傲姿態,似乎都是應該得到接受和鼓勵的,因為這些行為如果被看成是用鄉村新鮮的空氣、綠色的食品、有機的生態以及滿眼的綠色去“教育”那些曾經不可一世的城里人,或許是一種不錯的屬于中國自己的鄉村發展之路。

曾幾何時,西方是以徹底的拋棄鄉村為代價而完成了他們的城市化的現代發展之路,但無疑他們為整個人類造下了太多的遺憾,在他們的懺悔聲中,我們需要一種文化的自覺,這種自覺便是我們并不需要那么快的走向單一化的擁擠的現代之路,我們為此而保留下了一份鄉村自我發展的氛圍寬松的文化遺產,即我們沒有完全拋棄掉鄉村,更沒有把鄉村看成是一種問題之所,我們嘗試著讓鄉村里面的人去發展出來一條自己改造自己以適應現代發展的道路。這恐怕就是費孝通當年在江村的調查,在云南祿村的調查,甚至在最早的金秀瑤族那里的調查都試圖要去加以說明和倡導的,在很早的時候,費孝通的田野實踐就在嘗試著走一條用鄉村去教育城市的發展之路,這條路的不斷拓展也許就會在今天太湖之濱的江村結出碩果,并通過一代又一代人前赴后繼的重訪研究為我們所切實地感受到。

最后,希望王莎莎的研究可以在這個道路上去做一種理解中國意義上的發展和延伸,也希望有更多關注中國乃至世界鄉村發展研究的學者能夠真正關注于中國的鄉村在未來的命運及其種種的轉變,并關注于費孝通及其后來者筆下的江村在未來的一種茁壯成長。在一定意義上,學術就是一代又一代人的薪火相傳,沒有這種傳遞,學術就成為是一種僵死的學問,束之高閣,爛于書柜,這樣的案例豈止是那些歷史上風光無限今天卻默默無聞的一個又一個的絕學呢?中國乃至世界的鄉村的研究也是有著同樣的道理。我相信“事在人為”的大道理,卻不太相信一種天才邏輯的存在;我相信“心想事成”的小情調,卻不特別贊同“坐以待斃”的決定論。天才會因為自己的小聰明而對外部世界表現出一種不屑一顧,由此而與外部世界隔絕,最后一事無成;而愚笨者則會因為日復一日的“心向往之”的追求和行動而成就自己的夢想。如果真有所謂上帝造人之說,那在這一點上,上帝所做的相對還算是很公平的。

二零一六年十月二十日晨寫于京西南書房

本文為《江村八十年——費孝通與一個江南村落的民族志追溯》序言

《江村八十年——費孝通與一個江南村落的民族志追溯》

王莎莎 著 學苑出版社 出版

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司