- +1

辛德勇:我的本科畢業論文和我的大學時代

前些天,在涵芬樓書店和熱心讀者見面,交流過程中有小朋友問起我碩士和博士畢業論文的情況,我一高興,就干脆從自己的學士學位論文講了起來。交流么,和年輕人談話,就談談年輕時候的事兒。誰還沒年輕過。

其實,想起我的本科畢業論文,有一段時間了。

過新年,一看2018那個“8”字,就想到了難忘的1978。比這個1978年再早二十年,是1958年。當時舉國狂亂,大躍進,大煉鋼鐵,爸媽卻忙里偷閑開了一會兒小差,于是造就了我。

生不逢時。即使是在漫山遍野大豆高粱的東北,在1959年秋天那個收獲的季節,也是沒吃的。餓的媽媽兩腿浮腫,眼睛里往外直冒金星,可我咬住奶頭就不放,天生一副饕餮相。她難受,我當時雖然還沒記性,但吃不飽,肯定也不是個滋味。

口腹之饑并沒有持續很久,但直到1978年的春天,一直都處在精神的饑渴和壓抑之中。我生日在8月。這時我十八周歲過了,十九周歲還沒到,和現在的高中畢業生年齡基本相仿,可接受的基礎教育,卻完全不可同日而語。幼兒園沒上過,剛上小學沒幾天,就開始了轟轟烈烈的“無產階級文化大革命”。“文革”結束,我中學也就畢業了。所謂“十年動亂”全體驗,一天也沒拉下。形勢最混亂的時候,父母送我到鄉下的親戚處住了將近一年,完全沒有上課,也沒有書讀,成了地地道道的野孩子。再加上我生性不愿趨附于權勢,常常為同學打抱不平惹惱老師,心不順,就干脆休學回家幫媽媽做家務。這樣從小學到中學,不算因“文革”動亂而避居鄉下的一年,其他正式請假脫離教室的時間累計還有兩年左右,初二整整一個學年就是這樣在家里度過的。中小學的學校教育到底給了我多少正面的東西,實在是天知道的事情。

1977年夏天,在海拉爾市高中畢業,先是留在原來的中學“寄居”過幾天,接著“上山”到大興安嶺林區做過幾天林業采伐方面的零活兒,后來又回到海拉爾市當過幾天初中的“臨時工”教員。邊陲小地方,天下大事,預先也什么消息都不知道。直到有一天,凍雷一聲震天響,國家正式宣布要恢復高考了,這才知道,可以去考大學,一輩子讀書,一輩子求知問學。入學考試,是在1977年底天寒地凍的時節,進入校園學習,則是1978年的春天。現在,正好是我們七七級大學生進入大學校園四十周年。正因為是一個有紀念意義的年頭,我才想到了自己的大學畢業論文。

上大學本來是想學中文的,實在不行也去學個歷史。爸爸希望我去學財經,媽媽希望我學醫,哥哥鼓勵我學建筑。因為數理化成績一向都很好,中學的老師大多數希望我去學理科。可我還是堅持自己的想法,報的中文或歷史。沒想到大學十年沒招生,官員們竟然搞不清學科分類,把我招到哈爾濱師范學院(我們入學后才改名為“哈爾濱師范大學”)學習地理學,結果一上來就是高等數學,還有物理、化學、生物。乍一看,都是讓人傷心淚下的科目。系主任堂堂正正地向我們這些本來是報文科的新生宣布:地理學在張大帥的時候是理科,國民政府的時候是理科,滿洲國的時候也是理科,光復后還是理科,新中國依然是理科,直到“文革”,一直都是理科!

學文的心不死,大一一年,把課外時間,都給了中國古典文學。

兩條戰線,同時作戰,當然不是很輕松的事情。為了保持旺盛的精力,首先拼命鍛煉身體。一年到頭,最基本的體育活動,是每天早晨五點半起床,跑步五千米;晚上圖書館歸來,先練半個小時啞鈴操,再到水房澆上三盆冷水。四年如一日,雷打不動,就這么過來了。其他的鍛煉,還有很多,譬如夏天游泳,每天至少在一個小時左右,不論冬夏一周有四五天要打一小時左右的排球。等等。

即使是這樣,腦子還是很累。同時也意識到,自己生性拙樸,對文學其實缺乏感覺。正在這時,我上鋪的老大哥假期過后從杭州老家返校,帶來一套杭州大學地理系的研究生考題,其中包括陳橋驛先生的歷史地理學試題。一看這,既有古代文史知識,又能將就正在學的專業地理學,對自己比較適合,自己也許能行。于是,就選擇了歷史地理學,作為自己努力的專業。

反正從上小學就是一直以自學為主,圍繞著研究生入學考試和將來的研究需要找書來讀就是了。

先是古代漢語。本來想學古詩文時最先學的就是這門知識,已經有相當基礎。進一步做的,只是到歷史系偷著聽一小段時間“歷史文選”課老師講的《左傳》,收益實在不大,聽聽也就算了。

其次是中國通史,找書自己讀,這個也簡單。但考慮到學歷史必須了解一定的考古學知識,這個沒老師教,自己讀書實在有些困難,便想到歷史系去聽聽課。

現在大學的小朋友們不知道有自己有多么幸福。在一定范圍內,可以轉系轉專業,可以讀雙學位,可以隨意選修自己喜歡的課程,更能夠隨便旁聽任何一個老師的課程。我那個時候,校園里到處張貼有“組織”的告示,嚴禁那些不安心“專業思想”的同學到外系聽課,干擾“正常的教學秩序”。聽個課,也得像做賊一樣。

哈爾濱師大歷史系當時并沒有專職的考古學教師,請來講課的,是黑龍江省考古隊的張太湘先生。張先生好像是畢業于西北大學,人很爽快,也很熱情,聽了我的想法,告訴我不要聲張,坐到后排沒人注意的角落偷著聽就是了,有什么問題還可以私下向他提出來。這樣我就系統地聽完了張先生講的考古學概論。這是我在大學期間唯一聽過的一門歷史系的課程,后來寫作的本科畢業論文,也與這門課程的內容有很密切的聯系。

在學習必備基礎知識的同時,我也就自己所知所能,努力搜集、閱讀一些中國地理學和中國歷史地理學方面的研究著述。歷史地理學的著述,很多看不懂,只能看個大概,但為了將來更好地學習和研究中國歷史地理問題,對中國自然地理知識的學習,還是投入很大精力,例如,《地理學報》上發表的有關中國自然地理的重要論文,不僅都已閱讀,而且基本上都做過筆記。

大致就是從我選擇歷史地理學專業時起,開始嘗試與歷史地理學界一些能夠招收研究生的前輩聯系。先后寫信求教的先生,包括史念海、譚其驤、侯仁之、石泉等人。其中史念海先生先后給我寫過十幾封信,一一解答我提出的問題,這給我以很大的鼓勵。

最后報考研究生時決定投入史念海先生門下,除了筱蘇(史念海先生字筱蘇)師對我的幫助和鼓勵之外,還有其他一些因素。

首先在外語方面。我讀本科,只學過日語,英語雖然大二時起就一直在自學,但語言能力很差,到現在也沒學會。按照招生簡章的說明,當時只有史念海先生對考生的語種要求不限于英語,日語也行(讀研究生以后才知道,招生簡章都是行政部門隨便寫的,其實只要和導師聯系,通常隨便哪一門外語都行)。

其次是研究的方法。讀過筱蘇師的論文集《河山集》以后,我覺得自己沒有受過歷史學的專業訓練,文史基礎知識欠缺太多,要想像譚其驤先生那樣深入考辨很具體的古代地理問題,是根本做不到的,而筱蘇師關注的問題,主要是大的歷史地理格局,側重大區域研究,這種方法,對我是比較合適的;這樣的方法,也是當時我所喜歡的。現在很多年輕的朋友考研究生和大學本科差不多,只注重名校,這和我們當年有很大不同。我們更注重名師,而且注重在名師中選擇對自己最合適的老師。

由于已經確定要以歷史地理學作為自己一生從事的專業,到寫本科畢業論文時,我就決定寫一篇歷史地理學內容的文章,來作為初步的練習,而具體怎樣寫,則只能什么方便就寫什么,這沒有多大選擇的余地。當時不管是客觀的條件,還是主觀的基礎,都不具備具體搜集史料來做文章的可能。按照當時的認識,我心目中的歷史地理學研究,也更傾向于大區域地理特征的揭示和描述。

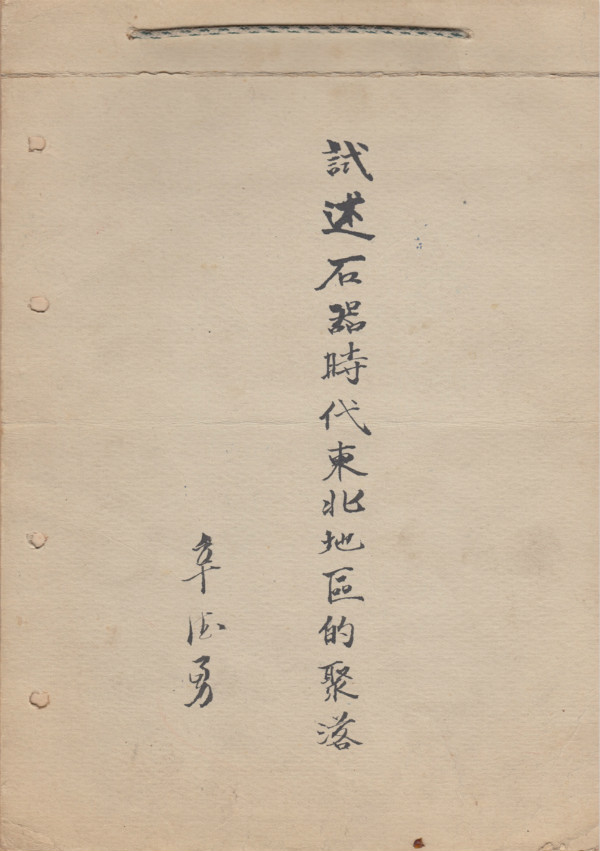

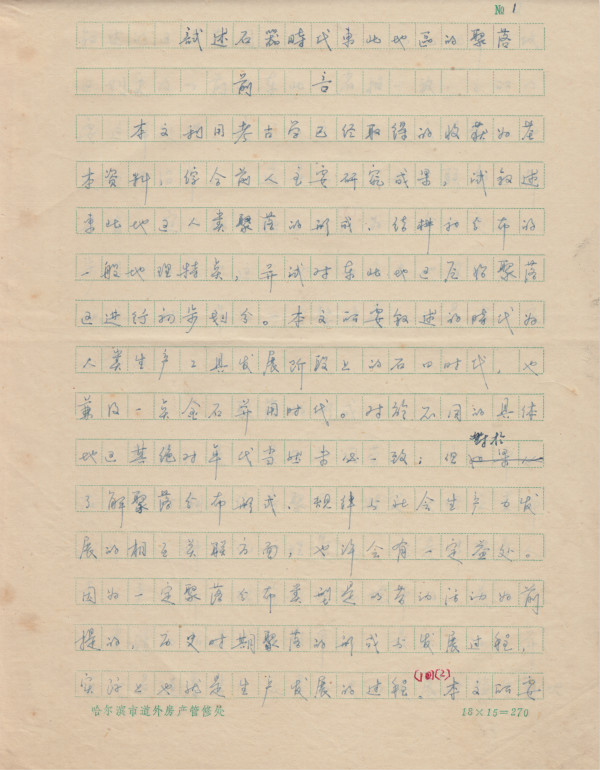

于是,我想到模仿筱蘇師的一篇論文——《石器時代人們的居地及其聚落分布》來做初步的練習。筱蘇師這篇論文,發表于1959年,是俯瞰全國,揭示其一般性的規律和特征。按照同樣的思路,我把觀察的范圍,僅限于東北地區,題之曰《試述石器時代東北地區的聚落》。在材料上,從上個世紀五十年代末到我寫畢業論文的八十年代初,三十年間,增加很多新的考古發現,東北地區石器時代人類聚落的新發現更有明顯增加。這樣,就會在東北這一具體區域上較諸以往展現出更多的細節,從而歸納出更為清晰的區域特征,而區域特征是地理學始終需要面對的一個最基本的問題。

當然這只是理論上的可能,實際上由于我自己的無學無知,并沒有做出任何有意義的結果,只是擺出了個做研究的基本架勢,并努力走完了這一次嘗試的歷程而已。在這里,結合我后來的研究實踐,稍微值得一談的,有如下三點。

第一,選擇這一個題目,與我在歷史系偷聽張太湘先生講授的考古學概論課程有一定關系。大家可以看出,從寫這篇習作開始,我就很關注考古學的發現和進展,盡管我并不贊成動不動就想通過考古新發現來顛覆傳世史料記載的想法和說法。

第二,我在這篇習作中努力做了一些量化的統計分析,這是因為在本科學習階段,系統地上過數理統計的課程。這樣的分析,并不成功,甚至顯得很傻。我在后來的研究中很少使用統計學方法,是因為自己很不喜歡,覺得它不僅無趣,還很無聊。

第三,為寫這篇文稿,我特地去家鄉附近的扎賚諾爾蘑菇山舊石器時代遺址做了考察。在山上檢到幾塊可能是舊石器的石塊,還撿到兩件古生物化石(像羊頭或是牛頭)。真實的體會是:外行亂跑不會有多大具體的收獲,若非接受專門的訓練,在同樣的時間內,還是老老實實看書,會取得更多、也更實在的學術認識。

在正式報考筱蘇師之前,我們系有一位教水文的老師,去陜西師大地理系開會,我托他把謄寫好的文稿,帶給筱蘇師看看,以示自己一心向學的志愿。

筱蘇師待人接物很老派,通常一是來者不拒,二是對來訪的客人一定要回訪。我們系這位老師不懂規矩,覺得史老先生到招待所來回訪他,他不再去看看不好意思,于是筱蘇不得不再次回訪。結果,竟害得筱蘇師連著去招待所看了他三次。弄得這位老師大為感動,講話就難免有些夸張,回到哈爾濱后和許多人說:“史老先生看了辛德勇的畢業論文后,特地到招待所去,對他一拍大腿說:你回去和辛德勇說,他這個學生我招了!”從我后來在身邊跟隨筱蘇師十年的經驗來說,筱蘇師是絕對不會在人面前拍大腿的,同時也絕不會以這種口吻講話的。前些天,中華的《掌故》向我約稿,我半開玩笑地說,以我的經驗而言,談掌故,許多都是不大可靠的。這個故事,也是其中的經驗之一。

不過通過這篇習作,筱蘇師確實是看到了我認真做事的誠懇態度和想要學習歷史地理學的誠心。盡管這篇習作即使是在形式上也都還很粗糙,存在不少明顯的缺陷,實質內容更不敢和名校的大學生以及現在的小朋友比,但當時看書查資料都比現在困難得多,復印資料,對于一個本科生也是很重的負擔;加上學校圖書館條件差,還不得不跑去黑龍江省圖書館查了很多次資料,連乘公共汽車的費用都很拮據。再說并沒有任何老師能給我做具體的指導,自己瞎揣摩,能做到那么一個程度,我確實是付出了很大努力。這一點,一定給筱蘇師留下了很深的印象。

回想自己的大學生活,除了身體一天比一天顯得粗壯,太陽曬得人一天比一天黑,從而也就顯得比上山伐木頭時更沒有文化之外,四年讀書生活,留下的有形的印記,只有這篇本科畢業論文了。因而,現在到了五四,到了這個青年人的節日,不能不想到它。附帶說一句,靠這篇東西,混到手的,是“理學學士”學位。

2018年5月4日

(本文摘自辛德勇著《看葉閑語》,浙江大學出版社,2019年11月,澎湃新聞經授權發布。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司