- +1

口述浦東30年|胡煒:新區管委會那些人和事

【編者按】

2020年4月18日,是浦東開發開放30周年紀念日。

三十而立,浦東告訴世界:中國改革開放的大潮,如何書寫一座城市新的傳奇。中國奇跡的密碼,是浦東三十年來的思想解放、制度創新,是一代人的艱辛探索和奉獻。

三十而立,浦東的崛起,不僅是嶄新城市天際線的立起,更是中國昂首走向世界、擁抱世界的步伐。

上海的浦東,中國的浦東,世界的浦東。

站在新的歷史起點,澎湃新聞·智庫報告欄目推出“人海潮·浦東開發開放30年口述”系列專題,中共上海市委黨史研究室以陸家嘴、金橋、外高橋、張江四個開發區為切入點,采訪了浦東開發開放的決策者、參與者、執行者,講述那段浪奔浪流的進取故事,致敬那段激情似火的創業史,更為今天的浦東改革開放再出發提供一個大歷史視角。

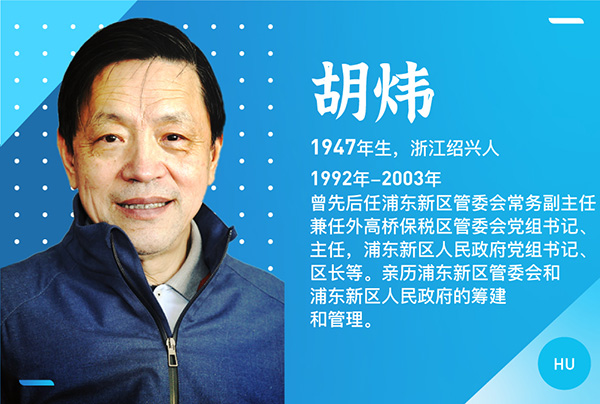

口述:胡煒

采訪:謝黎萍、年士萍、郭繼、嚴亞南

整理:嚴亞南

時間:2020年3月17日

我自1992年任浦東黨工委副書記、管委會副主任起,在浦東工作了十多年,有幸參與和見證了浦東開發開放這一歷史過程。重述這段歷史,總結其中的成功經驗,我覺得對我們今天更好地舉好浦東開發開放這個旗幟意義重大。

受命參與組建新區管委會

1990年當開發開放浦東的號角吹響,上海以最快的速度成立了浦東開發辦公室,不久,陸家嘴、金橋、外高橋三個開發公司掛牌成立。不過這時浦東地區的管理體制是市浦東開發領導小組直接領導、三區兩縣(楊浦區、黃浦區、南市區、南匯縣、川沙縣)和各委辦局各司其職、浦東開發辦協調推進的體制。隨著開發建設的任務不斷增加,這個體制開始顯得不適應。

1992年底,市委書記吳邦國和市長黃菊找我談話,說市委、市政府決定要將“三區兩縣”的浦東部分全部合并在一起,成立浦東新區管委會,以全面推進浦東的開發和建設,要調我去浦東新區管委會工作。對此,我欣然接受。其實,早在市里要組建三個開發公司的時候,說要有一個區里的領導,我就跟黃浦區委書記胡瑞邦說,讓我去。不過因為工作需要,沒有去成。

1993年1月1日,浦東新區黨工委、管委會正式掛牌成立。在新區黨工委和管委會的班子里,趙啟正是書記、主任,王洪泉和我是副書記、副主任,黨工委委員有趙啟正、王洪泉、胡煒、王安德、朱曉明、阮延華、黃奇帆、盛道鈞等,管委會副主任有黃奇帆、王安德、朱曉明、阮延華,其中王安德、朱曉明、阮延華分別是陸家嘴、金橋、外高橋三個開發公司的總經理,為兼職副主任。在浦東新區黨工委、管委會成立伊始,吳邦國和黃菊同志就提出,浦東要做到“四個率先”,即率先探索建立適合社會主義市場經濟體制,率先與國際接軌、參與國際競爭,率先建立經濟高速增長的發展模式,率先形成統一精簡高效、有權威的政策管理機制。

根據市領導的指示,啟正同志帶領我們對如何設置新區管委會的機構進行了調查研究,然后由我和奇帆根據啟正提出的精簡、規范、高效的要求,借鑒國際、國內其他開發區的行政架構和設置,用半天時間,商定出浦東新區管委會組織機構的設置,建議管委會設立10個部門,分別是:黨政辦公室,內含組織、宣傳、統戰、紀委工作職能;行政部門包括綜合規劃土地局(包含了規劃、土地、房產、統計等部門)、城市建設管理局、財政局(含財政、稅收部門);經貿局(含工業、商業、外貿、旅游等部門)、社會發展局(含科技、教育、文化、衛生、體育等部門)、農村發展局和工商局等。

當時商量設立工商局的時候,也是有爭議的。因為其他機構都是綜合性的部門,工商局職能單一,似乎不匹配。不過考慮到工商局是市場經濟體制的執行官,企業的生存、死亡、運作都是由他來管理,發通行證的,應該要單獨設立。后來,浦東黨工委、管委會就只設立了上述10個部門,這與上海其他區縣每個區縣平均51個機構的設置狀況對比,是高度精簡了。這個管理體制有一個先天的有利條件,就是有很強的決策力和執行力。當然,這只是一個暫時的工作機構,以開發開放為主要任務。

大概在1995年、1996年的時候,為了這個管理體制,當時在一個小范圍內,我們曾向李嵐清、朱镕基同志作過匯報。我們說,這個體制優點很多,但是我們也有很多苦惱。比如,中宣部說,哪個共產黨執政的部門沒有宣傳部?統戰部說,統戰是我們的一大法寶啊,你們怎么連統戰部也沒有?我們在政治上有壓力。其他一些如水務部門、綠化部門說,你們問我們要錢,但你們連機構也沒有,除非你們掛一塊牌子。后來镕基同志說:“你們帶著鋼帽,也要頂下去。”嵐清同志說:“這個體制,還要再搞個5年。”為了能夠和市里有關委辦局對接,我們就開始掛牌,一套班子、幾塊牌子,有關上級職能部門要什么牌子,我們就掛什么牌子。總體來說,那時候黨工委、管委會的領導是堅強有力的,這個領導體制為浦東開發開放實現“一年一個樣,三年大變樣” 立下了汗馬功勞,奠定了堅實的基礎。

鍥而不舍推進功能開發

在內部具體分工上,啟正同志是按照全局的要求管全面工作,奇帆同志分管財稅、規劃、土地和綜合部門等工作,洪泉同志分管農村和政法工作,我主要負責浦東的開發建設和行政管理,分管經貿局、城市建設管理局、工商局等部門,聯系四個開發公司。

當時新區黨工委、管委會對四大開發公司的定位是:浦東開發開放的主力軍。因此,管委會必須加強對四大開發公司的規劃、年度計劃和任務研究,以保證市委市府的意圖得到貫徹落實。我們每年都會對四個開發公司的年度計劃進行季度、月度和每周專題工作研究。

浦東開發初期,資金是很缺的。因此,我們的一個重要工作是籌措開發建設資金,對四大開發區的重點項目進行資金平衡。有一次,我向黃菊同志報告,說我們浦東四大開發公司缺錢啊。那時候正好中央派姚依林(時任中共中央政治局常委)來商量第二輪浦東開發開放政策,我們就向中央提建議,爭取政策,為四大開發公司注入了一部分資金。過了兩年,四大開發公司又沒錢了。我就和黃菊市長匯報,說我們沒錢了。黃菊市長說:“你也不要一直問我要錢,你要眼睛向下,自己想想辦法。”

辦法總比困難多,后來我們就想,怎么能把土地變成資金。當時我們的土地是規劃一塊、征用一塊,動遷一塊,而且要用地指標。如果能夠把沒有動遷的土地(毛地)注入四大公司,就為緩解他們的資金和發展創造了新的空間。我們大家反復商量以后覺得,這是一個出路,經向黃菊市長匯報及市相關部門批準,就向陸家嘴、外高橋、金橋、張江四個開發公司都注入了土地。外高橋的森藍地塊原本規劃的是綠地,我找夏麗卿(時任上海市城市規劃管理局局長)同志說“光是綠地也做不起來,是不是能拿出30%的土地進行開發。”現在看來,森藍這個地塊就是因為作了這樣的調整獲得了新的發展空間。

記得一開始,張江高科技園區開發公司成立時是在童涵春藥廠樓上的一間閣樓里辦公。吳承璘來擔任總經理的時候,我找他談話,提了個要求,就是張江既然要打造中國高科技重要的陣地,你們就不要再在藥廠辦公了,要到現場去。后來,張江高科技園區開發公司在張江開發區找了塊地方建了辦公樓,張江高科技園區的開發也逐步有聲有色地開展起來。

在金橋開發區,美國通用汽車要來投資,我就和朱曉明一起到現場。我記得通用的董事長說過“這塊地很好,但是現在麥浪綠油油,你們什么時候能夠把這塊農田和房子變成我們的施工基地?”那塊地大概有半個平方公里多一點,我告訴他,半年就可以了。他認為不可能。我就說:“可能在你們那兒不可能,在我這里是可能的。”后來,僅用半年時間就完成全部動遷。通用的董事長非常感慨地說:“我還以為你們是開玩笑的。”在上海通用汽車廠第一輛汽車下線的時候,他又說:“我們創造了一個世界奇跡,用一年時間造出了一個汽車廠。”這件事讓他親身感受到了中國速度。

又比如,在陸家嘴,一位民營企業家拿了一塊地卻遲遲不開工。我們要收回那塊地時,他找到花旗銀行,希望花旗銀行把總部搬過來在這塊地上建大樓,但花旗銀行覺得規劃中的這幢樓的樓層不夠高。那位民營企業家就來跟我商量能不能提高大樓的高度。我向徐匡迪市長作了匯報,反映了花旗銀行要把亞太地區總部搬過來的想法,請示是否可以提升一下大樓高度。匡迪同志很認真地說,規劃是經過人大批準的,只能做微調而不能隨意改變,讓我找市規劃局局長夏麗卿商量。和市規劃局溝通后,覺得可以作些微調,匡迪市長就同意了。

上海新國際展覽中心項目是我參與度很深的一個項目。這個項目是市委、市政府確定的浦東開發開放的重大功能性項目,要求我們能引進世界上最好的會展企業。當時,世界排名第一、第三、第五的德國會展商和英國鐵航聯合起來跟我們談判。因為談判對象多,要統一思想很難,久攻不下。后來市里領導說,如果你們浦東談不下來,那這個項目就放到浦西算了。時任管委會書記周禹鵬就對我說“胡煒啊,你要親自出場了,去了就要談成。”

談判的過程非常激烈。因該德國企業是國有企業,需要他們的企業負責人——監事會主席來拍板說“Yes or No”。該主席同時是德國的經濟部長,他見面就把桌子一拍,開口就懷疑我們的項目動機,認為讓他們的企業到這種鳥不拉屎的地方投資肯定虧本,他是不會同意的。我也拍了下桌子,對他講:“你怎么知道不賺錢啊?你對中國有研究嗎?這個項目我研究了近一年,你有什么問題問我,我都答得出來。投資當然要共贏。如果你不賺錢,我們就全退給你。這個錢賺定了,今后你欠我一個道歉。”大概是我的這些話說到了他的心坎里,一個小時后,我和他笑嘻嘻地握著手出來了。談成的那天,正好是中國申辦奧運會成功之日。我們一起拍了張照片,時間定格在2001年7月13日早上4點。

我原本以為事情已經解決,沒想到的是英國鐵航又準備退出。所以,我就臨時決定去英國找鐵航董事會主席做工作。在他辦公室里,我反復講了好長時間,對方始終強調是集體討論決定不松口。最后,我激他說:“你現在不同意,就是攪局者。如果今天不能解決這個問題,你以后不要到上海來了。我現在馬上要乘飛機走了,如果我走出這個門,就再也不回來了。”話說出口,已經沒有回旋余地,我就和身邊工作人員拖著隨身攜帶的拉桿箱,轉身往門口走。好在這個房間很大、走廊很長,我一邊走一邊在心里數一二三,就在我馬上要走到門口的時候,他說:“慢!我去做董事會工作,我們參加吧”。這樣,我們終于把會展中心項目簽下來了。

現在會展中心發展得很好,錢都賺翻了。后來每次碰到他們,我都要開玩笑地說:“你們欠我一個道歉。”

“四個堅持”做強做實外高橋

外高橋保稅區是在浦東開發開放中,開放層次最高、開放領域最廣、開放功能最強的一個地區。從1990年啟動開發到1992年,只開發了2平方公里,市里主要領導對此不滿意。1993年5月,組織安排我兼任外高橋保稅區管理委員會主任,邦國和黃菊同志找我說,外高橋保稅區目前進度太慢,要我去調查一下體制。我去調查很快發現確實有很多問題,必須進行改革。在調查研究后,我提出了一個思路,即引進競爭機制、強化保稅區管委會的行政職能,基礎設施開發和功能開發并行,等等。30年過去了,外高橋保稅區堅持“四個堅持”不動搖,在探索的道路上克服了一個又一個困難。

一是堅持貿易、貨幣、貨物進出口“三個自由”目標不動搖。在我們為外高橋保稅區歸納出“三個自由”的政策概念時,是不可想象的,也是對當時政策的重大突破。那時對“自由”兩個字還是有些敏感的。關于保稅區英文名稱的翻譯也體現了解放思想和務實創新精神。關于保稅區英文名稱的翻譯,當時阮延華請了專家一起來商量,覺得這是面向世界的自由貿易區,所以就翻譯成“Free Trade Zone”。尚未離滬赴京任職的朱镕基同志,也同意我們的觀點,但是中文名字還是按照國家確定的“保稅區”。1992年11月中央開會討論的時候,海關總署有關領導說,中國只有保稅區,這是中國特色,英文只能叫“Free Bonded Zone”,也就是說只能作為保稅倉庫區或者保稅港區。后來還是國務院副總理镕基同志說,外高橋就是要跟世界接軌,這是世界通行慣例。外高橋保稅區的“三個自由”和對外的英文名稱才正式確定。為了把保稅區的形象打出去,我決定做個門頭,看了好幾個方案都不滿意,最后選定了現在還保留著的那個海鷗造型的門頭。

二是堅持創新、探索、突破不動搖。一開始大家認為保稅區搞“三個自由”國外的東西就都會進來,實際上不是這樣的。有些人就把假貨或者是海上走私進來的東西放在保稅區里賣。當時我就說,這種情況必須剎住,否則保稅區的形象就給毀了。再比如,為了解決保稅區的貿易活動不能開具增值稅發票問題,我們是不斷找財政部、商務部、海關總署等中央部委反映,終于到2005年獲得商務部和海關總署的同意。在探索、創新、突破的過程中,我有個很深的體會,就是一有膽識,二是要有問題導向,三是要站在國家的戰略高度來推進。

三是堅持市場功能建設和體制機制創新不動搖。我兼任外高橋保稅區管委會主任之前,管委會的體制是不順的,保稅區管委會的工資和福利待遇沒有納入財政單列,由開發公司發,因為開發公司先成立,保稅區管委會后成立。為了形成競爭體制,我把外高橋保稅區開發公司一分三,新成立“新發展”和“三聯發”兩家公司,改變原來“外聯發”一統天下的格局。實施后,馬上產生巨大效應,招商引資工作很快就上來了。1993年3月25日,上海外高橋保稅區保稅生產資料交易市場成立,并于11月29日正式開業,一下子就產生了20億-30億美金的交易額。應該講,成立生產資料交易市場是外高橋保稅區加強市場功能建設的一項重大創新舉措。

四是堅持與國際慣例接軌、法規先行不動搖。我始終覺得,研究世界自貿區建設,立法是第一位。于是,1995年我擔任總策劃,編輯出版了《世界自由貿易區研究》一書,該書的主編和編寫人員都是保稅區管委會研究班子的成員。此時又正好是我國要進入關貿總協定(WTO的前身)的時候,我們就想通過編這本書,研究關貿總協定和自由貿易區的關系。經市領導同意,我把希望政策上有所突破的內容塞進了想要制訂的條例方案中。結果,中央各部委是火眼金睛,將我塞進去的“私貨”一條條都槍斃了。我已經折騰了這么久,總要對自己、對大家有個交代,最后決定還是要立法。

1996年12月19日,上海市第十屆人民代表大會常務委員會第32次會議審議通過浦東開發開放第一個地方性法規——《上海外高橋保稅區條例》,條例于1997年1月1日起實施。雖然這是部在我看來沒有什么“干貨”的條例,但萬萬沒想到,效果出乎意料地好。世界各地的大企業紛紛過來,他們說,上海外高橋保稅區有了中國地方政府頒布的第一個法規,說明你們有誠信體制,有法治精神,再加上之前積累的口碑,是最值得依賴和投資的地方。因此,興起了新一波的投資高潮。

現在看來,不論是我們在外高橋保稅區走的每走一步,還是在其他幾個開發區的實踐,都是在探索,離不開改革創新。當然也有彷徨,也有停滯,但總的來說,我們是在前進。吳邦國去北京之前,讓我陪他在浦東走了一圈,當時就我們兩個人,一邊走,一邊看,提醒我們要增強風險意識。不久,世紀大道剛修到一半就因金融危機,出現困難資金,黃菊同志到現場看的時候,也跟我說,再大的困難,咬咬牙也要頂過去,殺出一條血路。所以,三十年來,我們始終堅定信念,勇于創新,艱苦奮斗,不辱使命,完成了我們這代人應該完成的任務,在浦東這片土地上創造了奇跡。

(本文標題為編者所加,文章刊發時有刪節)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司