- +1

二甲雙胍“跨界”風濕領域,靠不靠譜?

原創 小火爐 醫學界風濕與腎病頻道

“老藥新用”?沒那么簡單!

二甲雙胍是治療2型糖尿病的一線藥物,通過抑制肝臟中的葡萄糖生成來降低血糖水平,是目前全球控制糖尿病的核心藥物。

AMPK是二甲雙胍發揮作用的重要分子靶點。在體外環境中,二甲雙胍可逆轉糖皮質激素對AMPK的作用;在接受糖皮質激素治療的非糖尿病患者中防止血糖惡化。在過往的一些研究中,二甲雙胍治療可能對體重、血壓、血脂、凝血、炎癥以及內皮細胞的代謝有益處。

身為降糖“神藥”的二甲雙胍,不僅在糖尿病領域地位崇高,在其他疾病領域,如腫瘤領域、感染相關領域、心血管領域等也都有它的光輝傳說:二甲雙胍或可提高神經膠質瘤患者生存期[1]、或可降低皮膚相關癌癥風險[2]、減少糖尿病患者結核感染[3]……憑借其在多系統多領域研究的“全面開花”,著實大火了一把。

那么,二甲雙胍在自身免疫性疾病中是否也能“老藥新用”?

1

二甲雙胍有望改善慢性炎癥患者的代謝健康

在風濕免疫疾病的常規治療中,糖皮質激素因其有效地抗炎和免疫抑制作用,成為治療的基礎用藥。但是,長期過量攝入糖皮質激素會引起發育性軀干肥胖、高血壓、高血糖、血脂異常、感染和血栓形成風險增高等并發癥,并可能導致患者出現庫欣綜合征,大大增加發病率和死亡率。

為探究二甲雙胍是否能逆轉大量使用糖皮質激素所帶來的副作用的同時,不影響激素抗炎活性,在一項發表于柳葉刀子刊的隨機、雙盲、安慰劑對照的II期臨床研究中[4],研究人員在英國的4所醫院開展試驗,納入年齡在18-75歲間、患有炎癥性疾病、未被診斷為糖尿病、已持續接受劑量≥20 mg/d的潑尼松龍治療4周或更長時間,能夠在接下來12周中維持≥10 mg/d的潑尼松龍治療的53名受試者(最終MITT 40人),隨機地按照1:1分組后進行二甲雙胍(n=19)或安慰劑(n=21)治療,研究檢測周期為12周。

在研究中,患者接受口服形式的二甲雙胍或安慰劑片劑治療,劑量逐漸遞增,以減少胃腸道不良反應:最初5天,每天1次,每次850 mg;接下來5天,每天兩次,每次850 mg;隨后,每天三次,每次850 mg,一直堅持至試驗結束。試驗期間,每四周對受試者進行一次體檢、視覺模擬評分(評估食欲、身體活動、內在疾病活動等)、采集空腹血樣、檢測各方面安全性和不良事件的產生。在第0和第12周,進行影像學檢查和碳水化合物挑戰。

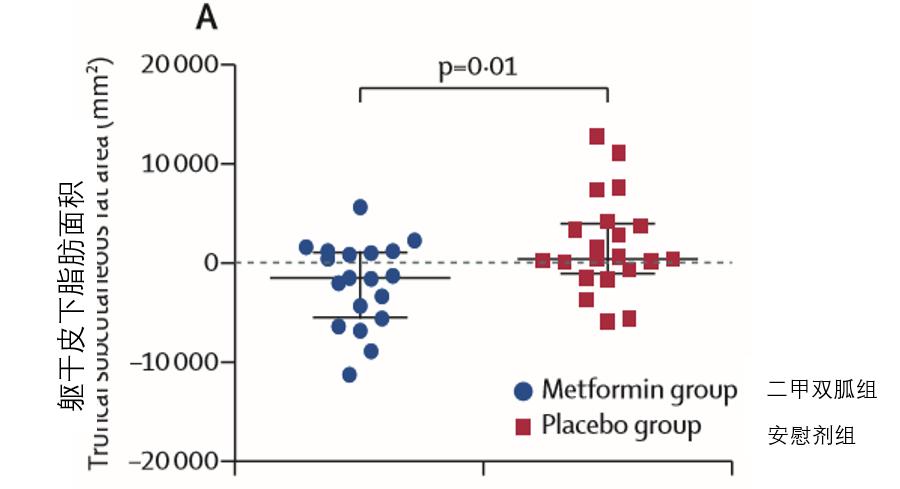

研究結果顯示,此次試驗的主要終點,反映代謝風險的替代指標—內臟脂肪與皮下脂肪面積比,在組間未有變化[0.11 (95% CI –0.02~0.24); p=0.09]。但相較于安慰劑組,二甲雙胍組患者的皮下脂肪顯著減少[–3835 mm?2; (95% CI –6781~–888); p=0.01],內臟脂肪影響不大。次要終點,如碳水化合物、脂質、肝臟和骨代謝指標,有所改善。

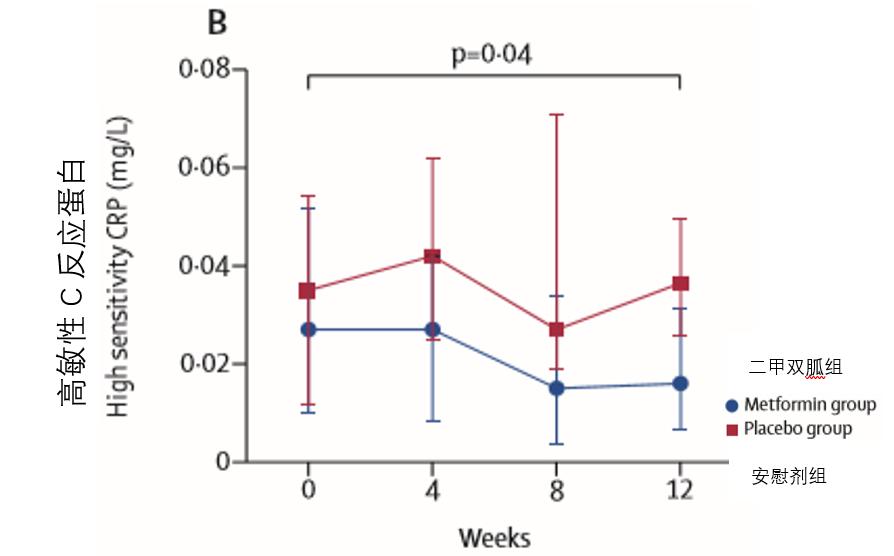

此外,二甲雙胍組患者的纖維蛋白溶解、頸動脈內膜中層厚度、炎癥參數以及疾病活動的臨床指標都得到了相應改善。在二甲雙胍組,肺炎、中度至重度感染、由于不良事件導致住院的總發生率較安慰劑組低。但二甲雙胍組的腹瀉發生率高于安慰劑組。

因此,二甲雙胍有望改善長期使用激素治療患者的代謝健康,減少激素過量帶來的代謝并發癥。

2

二甲雙胍在SLE患者中的療效與安全性

系統性紅斑狼瘡(SLE)是風濕性疾病中的一種,是炎性全身性自身免疫性疾病。免疫代謝參與了SLE的發病機制,二甲雙胍對于治療SLE是否有一定的療效?

在此前的一項開放性、概念證明的試驗中發現,在輕度至中度疾病活性的SLE患者的常規治療中輔以二甲雙胍,可減少疾病復發、激素用量及患者體重[5]。

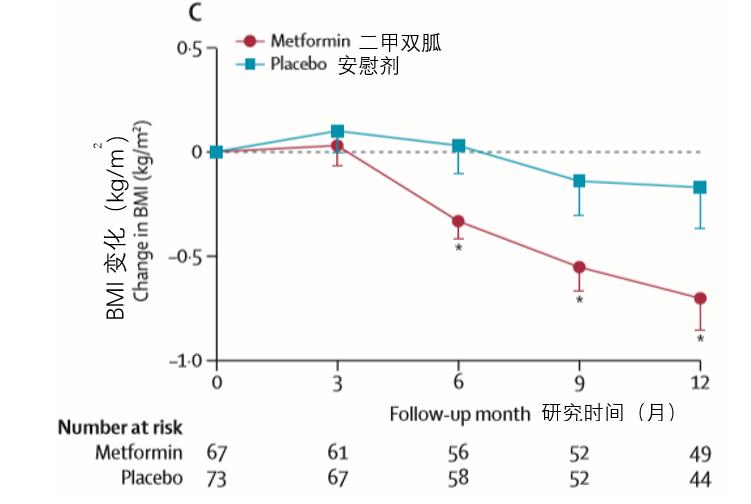

接下來,該研究團隊為了進一步評估二甲雙胍在輕中度SLE疾病活動、無糖尿病的中國患者中的療效和安全性,在上海的3所醫院開展了多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照的臨床試驗[6]。此次研究納入成年SLE患者[SELENA-SLEDAI(SS)評分≤6、BILAG評分沒有A或者不超過一個B]140例,他們至少發生過一次狼瘡活動、在過去的12個月內接受劑量≥20 mg/d潑尼松治療。受試者被隨機地以1:1的比例分配到二甲雙胍組(n=67)和安慰劑組(n=73)。

受試者在接受常規治療的同時,隨餐服用二甲雙胍或安慰劑片劑:第一周服用0.5 g/d,隨后每周劑量在前一周的基礎上增加0.5 g,直到最大劑量為1.5 g/d(分2-3次服用)。保持服用最大劑量直至研究結束。研究周期為12個月。研究的主要終點是第12個月時的SS評分,次要終點為使用潑尼松劑量、BMI、SS評分的變化及不良事件發生率。

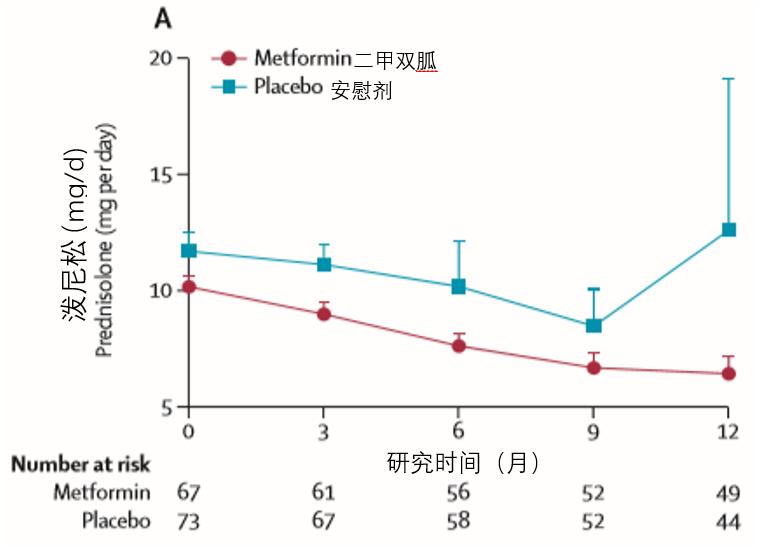

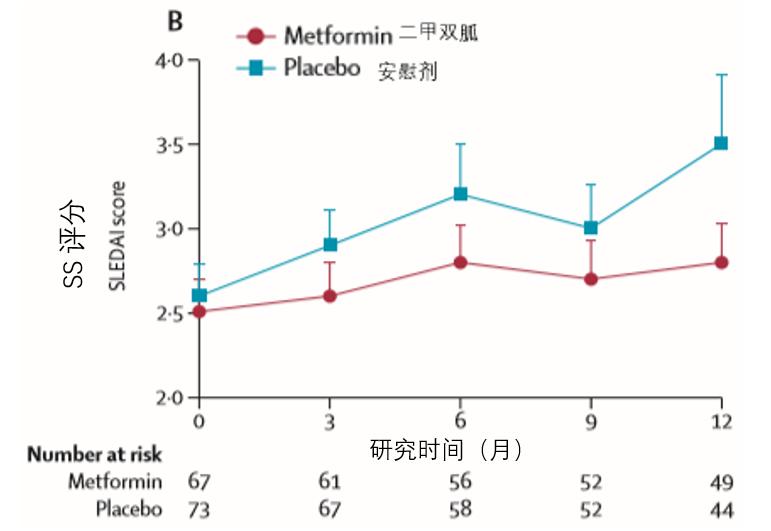

結果顯示,研究沒有達到其主要終點---兩組的狼瘡活動情況并未有顯著差異。二甲雙胍組和安慰劑組分別有14例和25例患者發生疾病活動(21% vs 34%, HR0.68, 95%CI 0.42–1.04,p=0.078)。

在次要終點的評估中,二甲雙胍組患者的激素用量凈變化、SS評分變化雖較安慰劑組都有所好轉,但未有顯著差異;而二甲雙胍組患者的BMI較安慰劑組顯著降低。

兩組不良事件發生率相當,但二甲雙胍組患者發生嚴重不良事件的次數比安慰劑組顯著減少。接受二甲雙胍組的患者胃腸道不良事件的發生率更高(39% vs 15%, p=0.0015)、感染率更低(25% vs 44%, p=0.022)。

此次臨床研究實驗未能有力證明二甲雙胍,作為標準治療的附加治療方案,降低SLE疾病活動性的有效性。但二甲雙胍的安全性良好,同時,試驗也為未來更大型的相關臨床研究提供了基礎。

結 語

雖然目前的臨床研究未能得到關于二甲雙胍治療SLE疾病的肯定療效,但作為附加治療,其安全性和改善激素治療副作用的效果得到了驗證。以上介紹的兩項臨床研究都各有其局限性,如兩者有效樣本量都比較少、第一項研究的次要終點檢測項多、第二項研究僅選取了輕中度SLE疾病活動的患者作為受試者且局限于上海地區,結果可適性不明確等,所以應謹慎看待研究結果,期待更大規模的臨床實踐。

除了SLE,在治療其他類風濕免疫疾病中,二甲雙胍的研究結果也充滿 “曙光”:如改善實驗性類風濕關節炎、可能對骨組織起到保護作用、降低痛風患者尿酸[7]……盡管如此,不能“神化”二甲雙胍的療效,很多效果依然處于體外研究階段或是動物實驗階段,而缺少直接的證據證明二甲雙胍對于治療自身免疫性風濕性疾病的有效性。這需要未來進一步對機制深入的研究和臨床療效的證實。

Reference:

[1] Corinna Seliger, et al. Int J Cancer. 2019; 144(2): 273–280.

[2] Tseng CH, et al. J Am Acad Dermatol. 2018; 78(4):694-700.

[3] Tseng CH, et al. J Clin Med. 2018;7(9): 264.

[4] Pernicova I, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020; DOI: 10.1016/S2213-8587(20)30021-8.

[5] Wang H, et al. ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY. 2015; 67(12):3190-3200.

[6] Sun F, et al. Lancet Rheumatol. 2020; DOI: 10.1016/S2665-9913(20)30004-7.

[7] 陳鵬路, 等. 醫學綜述. 2019, 25(9): 1811-1815.

本文首發:醫學界風濕與腎病頻道

本文作者:小火爐

本文審核:陳新鵬 副主任醫師

責任編輯:風禾

版權聲明

本文原創 歡迎轉發朋友圈

原標題:《二甲雙胍“跨界”風濕領域,靠不靠譜?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司