- +1

這座江北“小城”,還要“安逸”多久?

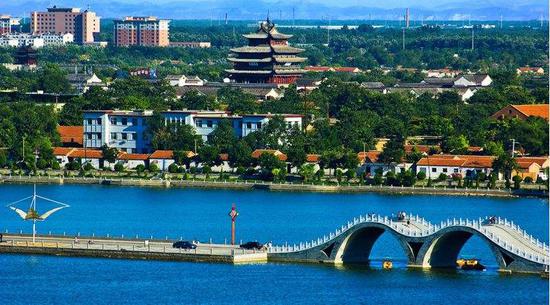

△ 聊城(資料圖)

作者/方朔

有山有水的地方,必然有“靈氣”,特別是對中國北方的城市來說,更是如此。依山傍水,也是一座城最得利的“賣點”之一。比如,濟南大明湖,那一句“大明湖畔的夏雨荷”,也成為網友了解濟南的一個“梗”,而且,這個“梗”里就透著濟南大明湖的“靈氣”。

在山東,有內湖的城市,除了濟南,也最值得說道的是聊城東昌湖,只因濟南是山東省會,大明湖要比聊城東昌湖更為網友熟知。不過,東昌湖卻是與杭州西湖、南京玄武湖起名的“全國三支市內名湖”,素有“南有西湖,北有東昌”之稱,是江北水城的一顆璀璨明珠。

顯然,相比這些城市內湖,聊城東昌湖要“安逸”的多,在經濟社會發展上,亦無法與杭州、南京相比,這也是為何將聊城稱為“小城”的緣由所在。騎著一輛自行車,一天內便能把聊城市區的主要景點瀏覽一番,在春夏交接之時,在東昌湖邊行走,還算愜意。

古人在吃、喝、玩的選擇上,是不會騙人的,這一點我深信不疑,但凡有山有水有名之地,必然留下過名人足跡,聊城東昌湖也不例外。除此之外,聊城在此之上,要更接地氣一些。

“接地氣”,是聊城區別山東其他城市的“獨特”所在。而這“接地氣”并非聊城曾有過哪些名人?哪些人在光岳樓留下過筆墨、足跡,在海源閣留下過多少藏書。當然,我并非在否定這些歷史、文化、名人對聊城的歷史重要性,而是意在強調,聊城“接地氣”的緣由所在。

根據官方資料,聊城已經有5000年的歷史,“厚重”也讓聊城成為“國家歷史文化名城”。這5000年歷史長河中,真正讓聊城名噪一時是京杭大運河的開通,漕運的興盛,使得聊城有400年的經濟繁榮、文化昌盛時期,這400年也是聊城之所以是“聊城”的歷史積淀之一。

明清時期,聊城名重一時,“舟楫如云,帆檣蔽日”,被譽為“漕挽之咽喉,天都之肘腋,江北一都會”。聊城為何有這樣的“盛景”?很多人可能想不到,首要原因在于“地勢”。

京杭大運河聊城段,地勢高,水源不足、船運不暢,于是“借水行舟”,修建水閘,也正因為“水閘”,過往的船只在此停船通行,短則兩三天,長則半個月。停船上岸,聊城的商業、服務業便孕育而生。把船只在聊城段“擋了一下”,給聊城帶來了400年的“煙火”繁華。

除了船工的吃喝玩住,聊城也成為停留交關稅的方便之地。據歷史史料,臨清鈔關居全國八大鈔關之首, 鼎盛時期的稅額占鈔關總稅額的四分之一,所以,聊城的重要性,不言而喻。

因京杭大運河而匯聚的南北方船客,極大地促進了聊城商業與手工業的發展,同時也促進了聊城“市民文化”的形成,而此時的光岳樓雖為軍事而建,但因后期軍事功能少,成為聊城的景觀建筑,成為文人雅士的“把酒臨風、登高抒懷、吟詩作賦”之地。

一俗一雅,不過,我妄自揣測,聊城“市民文化”的“俗”,是聊城能夠成為“歷史文化名城”的主要原因所在,因為大運河帶來的人氣匯聚,形成了具有開放性、流動性、多樣性的市民文化,它們成為聊城“運河文化”的重要組成部分。

相比光岳樓、傅氏家族、海源閣的“雅”,“市民文化”契合聊城“氣質”,當然并不是否定光岳樓、海源閣等的文化價值,而是強調在城市開發,一味的跟“名人”攀扯關系,反而忽視了“市民化”對聊城產生的積極影響,這也可以稱為聊城城市氣質的“基因”所在。

這也是中國眾多因“水”而興盛城市的“基因”所在,比如重慶、揚州、蘇州等。

筆者曾在《魯菜“不好吃”》一文中提到,“火鍋”這道市民化的飲食形式,要比魯菜的地域分布要廣,原因很簡單,“火鍋”源于1891年重慶開埠,碼頭上商販纖夫買不起鮮肉,只能食用動物內臟,為了掩蓋內臟的腥味,商販纖夫便以辣椒等為輔料,麻辣燙、毛血旺、紅油火鍋自此而生。川菜從誕生,便起于市井,DT財經稱之為“街霸基因”……

再看聊城美食,比如呱噠、熏雞、老豆腐、羊湯、馬蹄燒餅、熱羊肚、酥肉、醬香雞等,超然與魯菜的“華貴”,地道的小吃,雖然不具備“街霸基因”,但在聊城可算得上“街霸”,而這也恰恰源自聊城“市民化”的熏陶,這在山東16地市中,可謂獨特的存在。

其實,放眼山東16地市,眾多城市承載了帶動區域發展的重任,比如濟南、青島、淄博、煙臺,東營、臨沂等,相比這些城市,偏安于山東西部的聊城,并未被賦予更多的發展重任。

在濟南、鄭州等區域發展輻射之下,聊城尚有經濟社會發展的余地,通過聊城五大優勢產業:綠色化工產業、有色金屬深加工產業、現代高效農業、紡織服裝產業、文化旅游產業可以窺見,其中后三個產業,在運河漕運興盛時,已經有了幾百年的產業基礎,像現代高效農業、紡織服裝產業,也是基于聊城屬于平原城市,以及黃河、運河的水資源,為種植農作物、經濟作物提供了得天獨厚的自然環境,而文化旅游業發展也源自歷史文化資源的集聚。

只是,自京杭大運河阻斷、漕運縮減以來,聊城已經失去百年集聚的光芒,即便從20世紀90年代起,因“京九鐵路”“亞歐大陸橋”的建設,21世紀海上絲綢之路倡議的提出,以及黃河上升為國家戰略,能夠手握多個“王牌”的聊城,只因“安逸”太久,反倒失去了抓住發展機遇的“底氣”。

2016年12月《中原城市群發展規劃》中,國家獲準聊城受國家中部地區優惠政策;2018年5月,山東省出臺貫徹落實《中原城市群發展規劃》的實施意見,重磅提出顯著增強聊城經濟實力和區域競爭力;同年9月,山東省委又提出《關于突破菏澤、魯西崛起的若干意見》,聊城同樣被納入。

從基礎建設,到發展倡議、戰略、規劃、意見,可謂對聊城的發展寄予期許,但聊城顯然忘掉了這是一座有5000年歷史的城,即便有國家、省級層面的“硬核”支持,聊城對這些“支持”的回應和力度,在整個山東發展大勢下,幾近被淹沒。

自2018年以來,山東省新舊動能轉化的“節奏”以及高質量發展的“要求”明顯提高。雖然一個城市社會經濟的發展需要一定的政策支撐,但任何政策的落地,需要一座城市自身的“內生動力”,在這一點上,聊城卻有一絲“暮氣”,少了這座城市該有的“靈氣”。

搜索相關新聞報道,聊城在環境保護、歷史文化名城建設、綜合排名考核等事情上,多次被上級部門“約談”,回望聊城這幾年的發展,略顯被動和吃力,如此發展局面,既不是“歷史文化名城”“江北水城”該有的,也不是“魯西崛起”該有的。聊城的“市民化”“接地氣”,甚至有一點“浪漫”,這些“初體驗”,是來自這座千年的城的“歷史氤氳”,作為城市的主政者,如何在這“歷史氤氳”之上,上升一步,需要更多的主動和突破,聊城還有更多的發展空間。

“安逸”雖好,但不能長期的安逸,聊城“偏安”魯西太久了。西望鄭州,東望濟南,北看京津冀,南看滬浙蘇,城市之間的競爭越演越烈,坐擁地理、歷史、文化、產業等多項優勢資源的聊城,不能再“跟著跑”、“攆著跑”,而是要“自己跑”。聊城,不要繼續“安逸”了。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司