- +1

地圖的歷史③|亞歷山大港與托勒密:古典制圖學(xué)的巔峰

古希臘的歷代大師們利用哲學(xué)、地理學(xué)、天文學(xué)和數(shù)學(xué)的知識(shí)和方法,構(gòu)建起了最初的制圖學(xué)框架。亞歷山大帝國(guó)把古希臘文明推向了頂峰,但它隨后分裂又讓這個(gè)以東地中海為核心的文明開(kāi)始迅速滑落。而幾乎在同一時(shí)期,西地中海的古羅馬文明取得了長(zhǎng)足的發(fā)展,正在悄悄孕育一個(gè)新的超級(jí)帝國(guó)。而隨著羅馬帝國(guó)的崛起,西方古典時(shí)代的制圖學(xué)也迎來(lái)了一段盛世。位于埃及北部沿海的亞歷山大港(Alexandaria,今埃及亞歷山大市)見(jiàn)證了這一段輝煌的歷史。

測(cè)量地球的周長(zhǎng)

雖然希臘和羅馬的興起在時(shí)間上是一前一后,但從文明發(fā)展的角度上看,它們之間并不是改朝換代那樣簡(jiǎn)單的取代和被取代關(guān)系,而更多的是一種融合、繼承與發(fā)展的關(guān)系。雖然盛極一時(shí)的亞歷山大帝國(guó)已經(jīng)灰飛煙滅,但它的勢(shì)力范圍所到之處,希臘文化都扎下了根。公元前246年,從亞歷山大帝國(guó)分裂出來(lái)的埃及托勒密王朝迎來(lái)了第三任統(tǒng)治者——托勒密三世。

托勒密三世是一個(gè)雄心勃勃的君主,在即位之初,他以通婚的方式吞并了埃及西側(cè)的利比亞昔蘭尼加地區(qū),又東征敘利亞,擊敗了塞琉古帝國(guó),染指地中海的東岸。除了開(kāi)疆拓土以外,托勒密三世還十分重視文化建設(shè)。他對(duì)待文化的態(tài)度是“本土希臘兩手抓”。他一面繼續(xù)支持埃及本土的法老和祭司傳統(tǒng),以穩(wěn)固自己的統(tǒng)治基礎(chǔ),另一面又大力推廣希臘的哲學(xué)和科學(xué)。在他的統(tǒng)治下,亞歷山大港的圖書(shū)館被擴(kuò)建,科學(xué)、哲學(xué)和文學(xué)得到了經(jīng)濟(jì)上的扶持,古希臘文化迎來(lái)了最后的一次高光期。地理學(xué)和制圖學(xué)也在托勒密三世的統(tǒng)治時(shí)期取得了一系列重要的成就。

公元前236年,托勒密三世為擴(kuò)建中的亞歷山大港圖書(shū)館指派了一任新的館長(zhǎng)——埃拉托斯特尼(Eratosthenes,前276年-前194年)。埃拉托斯特尼出生于被托勒密三世吞并的昔蘭尼加,年輕時(shí)在雅典游學(xué)。他先拜斯多嘎學(xué)派的創(chuàng)始人芝諾(Zeno of Citium)為師,斯多嘎學(xué)派強(qiáng)調(diào)人與自然的和諧融洽,在拜師芝諾的過(guò)程中,埃拉托斯特尼對(duì)自然科學(xué)產(chǎn)生了興趣。之后,他又廣拜名師,還進(jìn)入了群星薈萃的柏拉圖學(xué)院,廣泛地學(xué)習(xí)了哲學(xué)、文學(xué)、數(shù)學(xué)和科學(xué)。

埃拉托斯特尼的學(xué)術(shù)著作和詩(shī)歌被托勒密三世所青睞,托勒密三世先聘請(qǐng)他當(dāng)王子的老師,隨后又將當(dāng)時(shí)世界上最大的知識(shí)集散地亞歷山大港圖書(shū)館交給了他。在擔(dān)任圖書(shū)館館長(zhǎng)期間,埃拉托斯特尼完成了一件空前的壯舉:測(cè)量地球的周長(zhǎng),而且在測(cè)量時(shí),他甚至都沒(méi)有離開(kāi)過(guò)亞歷山大港。他用于評(píng)估地球周長(zhǎng)的方法完全基于幾何計(jì)算:地球被想象成一個(gè)正球體(在此之前,古希臘的學(xué)者們就通過(guò)觀察月食時(shí)產(chǎn)生的陰影,提出了地球是個(gè)球體的假說(shuō),后來(lái)的一些學(xué)者認(rèn)為,這一假說(shuō)的提出人是畢達(dá)哥拉斯),而抵達(dá)地面的太陽(yáng)光線被視為平行線。托勒密埃及境內(nèi)的阿斯旺位于熱帶,在夏季的某一天正午,太陽(yáng)會(huì)到達(dá)其正上方,此時(shí)阿斯旺的建筑沒(méi)有任何陰影。于是,埃拉托斯特尼假設(shè)亞歷山大港與阿斯旺處在同一條子午線上,他利用亞歷山大港建筑的影子長(zhǎng)度,測(cè)量了那一天正午這兩個(gè)城市太陽(yáng)光入射方向之間的夾角。

埃拉托斯特尼發(fā)現(xiàn)這個(gè)角度為7°12’,即一個(gè)周角(360°)的1/50,也就是說(shuō),亞歷山大港到阿斯旺的距離,等于地球周長(zhǎng)的1/50。他估計(jì)這兩個(gè)城鎮(zhèn)之間的距離大約為5000步,因此地球的周長(zhǎng)大約在250000步左右。后來(lái)他將該值擴(kuò)展到252000步,從而使其可被60整除。埃拉托斯特尼對(duì)地球周長(zhǎng)的計(jì)算,在方法上是可靠的,但是其正確性取決于他基本測(cè)量的準(zhǔn)確性,以及其他假設(shè)的可靠性。今天的人看來(lái),他測(cè)得的兩個(gè)城市之間陽(yáng)光入射角的數(shù)值非常準(zhǔn)確,但可惜的是,這兩座城市并不完全處在同一子午線上,雖然它們之間相差只有3°,但擴(kuò)大到整個(gè)地球周長(zhǎng),這會(huì)引起不小的誤差。再者,亞歷山大港和阿斯旺之間的距離是用步長(zhǎng)表示的,其換算值的具體大小引起了相當(dāng)大的爭(zhēng)議。

雖然埃拉托斯特尼的測(cè)量結(jié)果不一定準(zhǔn)確(比如,同時(shí)代的另一位著名制圖學(xué)家伊巴谷就旗幟鮮明地反對(duì)過(guò)他的測(cè)量方法),但他對(duì)地球周長(zhǎng)的測(cè)算產(chǎn)生了三個(gè)深遠(yuǎn)的影響。首先,人們從此可以通過(guò)幾何關(guān)系,計(jì)算出地球上每條緯線的長(zhǎng)度。第二,人們發(fā)現(xiàn)如果通過(guò)角度(經(jīng)緯度)的形式來(lái)表達(dá)地點(diǎn),很容易就能求得地點(diǎn)之間的距離。第三,這次測(cè)算徹底激發(fā)了當(dāng)時(shí)的人們關(guān)于廣大未知地區(qū)的求知欲。前兩個(gè)影響隨即就體現(xiàn)在了制圖學(xué)的發(fā)展上,在此后制作的許多地圖中,不再僅僅只有一橫一豎兩條參考線,而會(huì)加入網(wǎng)格一般的經(jīng)緯線。就連周長(zhǎng)測(cè)量法的頭號(hào)反對(duì)者伊巴谷,也承認(rèn)在地圖上添加經(jīng)緯線是一種有效的做法,并在自己繪制的地圖上添加了經(jīng)緯網(wǎng)格。于是,此后的地圖上關(guān)于位置、方位和距離等空間信息的表達(dá)變得更為科學(xué)且直觀。為了回應(yīng)人們對(duì)于世界之大的驚呼,埃拉托斯特尼在亞歷山大港寫就了《地理》一書(shū),在這本著作里,他把給整個(gè)地球繪制地圖稱為ge-graphein,即“用圖像來(lái)研究地球”或“研究地球的圖像”的學(xué)科,而這個(gè)詞正是英文中地理學(xué)(geography)一詞的來(lái)源。

托勒密世界地圖:古典制圖學(xué)的集大成者

埃拉托斯特尼此后長(zhǎng)期在亞歷山大港圖書(shū)館工作,他一生還做出了許多別的科學(xué)貢獻(xiàn)(比如著名的“埃氏素?cái)?shù)篩”——一種分辨質(zhì)數(shù)和合數(shù)的算法),而且與阿基米德成為了好友。晚年的他在因雙目失明而無(wú)法繼續(xù)工作之后,絕食而死。隨著他的死去,古希臘的最后一批科學(xué)巨匠也開(kāi)始凋零。在此之前的公元前221年,也就是秦始皇統(tǒng)一中國(guó)的那一年,托勒密三世駕崩,希臘文化失去了最后的靠山,其在政治上的優(yōu)勢(shì)地位不復(fù)存在。在公元前146年,羅馬通過(guò)布匿戰(zhàn)爭(zhēng)解除了迦太基的威脅,從而成為了整個(gè)地中海政治、軍事上的主宰。西方世界的知識(shí)分子們離開(kāi)了原來(lái)生活的希臘式王國(guó)的中心區(qū),轉(zhuǎn)移到了一些充滿活力的新地點(diǎn),例如別迦摩和羅德島,尤其是新興的羅馬。

不過(guò),這并沒(méi)有對(duì)制圖學(xué)產(chǎn)生負(fù)面影響,反而推動(dòng)了希臘人對(duì)地圖知識(shí)的傳播和發(fā)展。羅馬的擴(kuò)張?jiān)诶碚摵蛯?shí)踐意義上對(duì)于制圖學(xué)的發(fā)展和應(yīng)用產(chǎn)生了積極的作用。這不僅是由于羅馬人的征服極大地?cái)U(kuò)展了已知世界的范圍,以至于人們必須將新的經(jīng)驗(yàn)知識(shí)整合進(jìn)現(xiàn)有的地理知識(shí)和地圖里,而且還因?yàn)榱_馬嶄新的社會(huì)結(jié)構(gòu),為希臘人創(chuàng)造的制圖學(xué)經(jīng)驗(yàn)提供了更大的教育界市場(chǎng)。無(wú)論是在羅馬共和國(guó)時(shí)期,還是在羅馬帝國(guó)的初期,上至國(guó)家元首,下到各級(jí)官員,許多有影響力的羅馬人都推崇希臘文化,也是希臘諸多制圖學(xué)家的熱情贊助者,失去了政治地位的希臘,依舊能持續(xù)地輸出新的制圖技術(shù)。在接下來(lái)的兩三個(gè)世紀(jì)里,一系列具有希臘血統(tǒng)或受過(guò)希臘式教育的大師們,繼續(xù)為制圖學(xué)添磚加瓦,直到公元后的2世紀(jì),一位集大成者讓古典時(shí)期的制圖學(xué)登峰造極——他就是克勞狄烏斯·托勒密(Claudius Ptolemy,約100-約170)。

克勞狄烏斯·托勒密也生活在埃及的亞歷山大港。此時(shí)的埃及早已換了主人。自從托勒密三世國(guó)王去世以后,托勒密王朝在一連串昏君的禍害下陷入了內(nèi)亂,并于公元前58年淪為了羅馬的附庸國(guó)。托勒密王朝的末代女王是著名的埃及艷后,她參與了羅馬高層的政治斗爭(zhēng),在失敗后讓毒蛇咬死了自己。從此,托勒密王朝不復(fù)存在,埃及成為了羅馬帝國(guó)的一個(gè)行省。

雖然經(jīng)歷了改朝換代,亞歷山大港在文化界的地位卻并沒(méi)有被削弱。亞歷山大港圖書(shū)館仍舊是一塊瑰寶,不僅擁有世界上最大的藏書(shū)量(最大時(shí)有多達(dá)700000冊(cè)書(shū)籍),而且還是亞非歐三大洲學(xué)者的聚會(huì)場(chǎng)所。歷代統(tǒng)治者都將這個(gè)圖書(shū)館視為全世界的文化圣殿,不僅給與足夠的尊重和保護(hù),還為圖書(shū)館里的學(xué)者們提供食宿和薪酬。因此,這座城市涌入了各行各業(yè)的精英人士。

大約在公元150年左右,天文學(xué)家和數(shù)學(xué)家克勞狄烏斯·托勒密來(lái)到了亞歷山大港,開(kāi)始在圖書(shū)館中尋找材料。關(guān)于他的早年生活并無(wú)太多的歷史記載,不過(guò)從他的姓名分析,他應(yīng)該是出生于埃及本土的羅馬帝國(guó)居民。他希望撰寫一本有關(guān)地理學(xué)的書(shū),也就是他的傳世之作——《地理學(xué)指南》(Geographike Hyphegesis),后來(lái)簡(jiǎn)稱為《地理學(xué)》。這本書(shū)里包含了三大洲8000多個(gè)地點(diǎn)的經(jīng)緯度、有關(guān)地圖投影轉(zhuǎn)換方法的詳細(xì)說(shuō)明、天文和數(shù)學(xué)知識(shí)在地理研究中的作用等內(nèi)容。在他以前,從來(lái)沒(méi)有人寫過(guò)如此全面的關(guān)于地理學(xué)的書(shū)。

在整理地理知識(shí)的過(guò)程中,托勒密閱讀了圖書(shū)館館藏的許多羅馬軍官的筆記。羅馬帝國(guó)的幅員空前遼闊,連地中海都成為了帝國(guó)的內(nèi)海。當(dāng)羅馬的士兵在歐亞非三大洲的陸地上開(kāi)疆拓土、海軍在地中海乃至大西洋上進(jìn)行遠(yuǎn)征時(shí),羅馬的一些軍官有時(shí)會(huì)記錄下所到之處的山川風(fēng)土。這其中最吸引托勒密的是老普林尼的筆記。老普林尼曾先后擔(dān)任羅馬帝國(guó)的騎兵統(tǒng)領(lǐng)、西班牙總督以及海軍司令,征戰(zhàn)一生的他到過(guò)意大利、北非、西班牙、高盧乃至斯堪的納維亞。熱愛(ài)自然的他每到一地,就會(huì)記錄下該地的地理、氣候、生物以及其他自然現(xiàn)象。他死于公元79年的維蘇威火山噴發(fā)事件,據(jù)說(shuō)是因?yàn)樗虢嚯x觀察火山,而未來(lái)得及撤離被摧毀的斯塔比亞城。

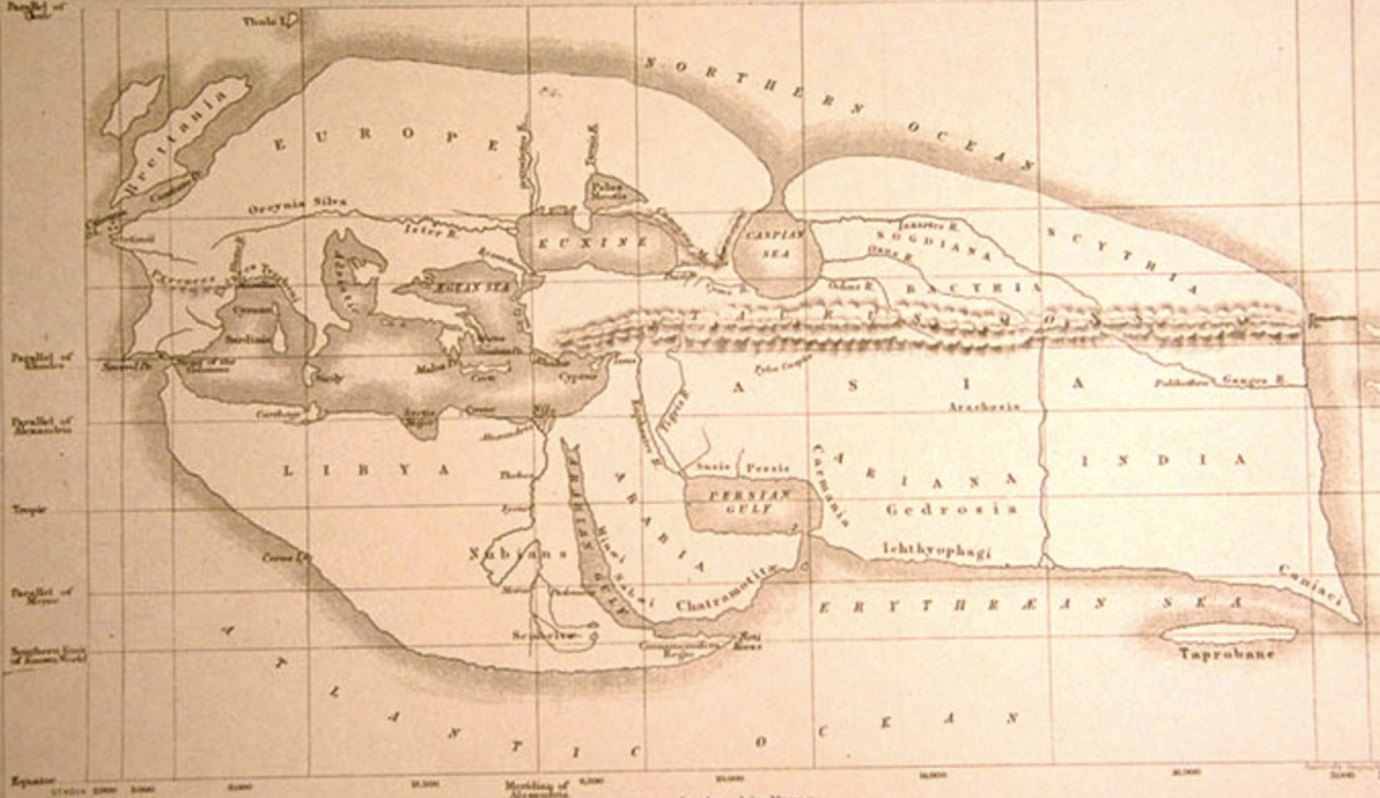

老普林尼的筆記被托勒密反復(fù)研讀,筆記中的記載豐富卻又有些零散,讓托勒密感到有些遺憾,這也激發(fā)了托勒密將這類筆記匯總并編成地圖的興趣。于是在《地理學(xué)》中,托勒密附上了一幅自己根據(jù)自己最新整理的地理知識(shí)和最新發(fā)明的投影法繪制的世界地圖。和從前的世界地圖相比,托勒密的世界地圖覆蓋了更為廣闊的區(qū)域:東到“賽里扎”(Serica)和“秦尼”(Sine),都指“中國(guó)”;南至坦桑尼亞;西至大西洋;北至北極圈。

即使用現(xiàn)代的眼光看,托勒密世界地圖上歐洲和西亞的海陸輪廓已經(jīng)比較準(zhǔn)確。那是羅馬帝國(guó)的核心區(qū)域,人們對(duì)那片區(qū)域的地理知識(shí)早已熟知。不過(guò),托勒密眼中的世界仍然只是我們今天所知世界的冰山一角。以當(dāng)時(shí)的交通條件,托勒密不可能親自去考察已知的每一寸土地,更遑論那些帝國(guó)之外的未知土地了。在那些遠(yuǎn)離帝國(guó)中心的區(qū)域,托勒密地圖的可靠程度發(fā)生了嚴(yán)重的下降。

為了完成這幅世界地圖,托勒密發(fā)揮了自己的想象力。這當(dāng)然不是胡思亂想,而是根據(jù)他已經(jīng)掌握的地理知識(shí)并借用了一些天文學(xué)的成果,去推測(cè)那些尚未被探索過(guò)的區(qū)域。不過(guò),再有理有據(jù)的想象也畢竟是想象,通過(guò)想象繪制出來(lái)的地圖,同我們今天的真實(shí)地圖相比,就錯(cuò)漏百出了。例如,托勒密把非洲南部和亞洲東南部連成一片,讓印度洋成為了另一個(gè)地中海。再比如,針對(duì)地球的周長(zhǎng),托勒密并沒(méi)有采納埃拉托斯特尼的相對(duì)準(zhǔn)確的測(cè)算,而是采納了敘利亞數(shù)學(xué)家波希多尼的推算結(jié)果。波希多尼計(jì)算出的地球周長(zhǎng)只有180000步,要明顯小于正確的周長(zhǎng),托勒密基于這個(gè)錯(cuò)誤的周長(zhǎng),用先進(jìn)的數(shù)學(xué)方法繪制了他的世界地圖,這導(dǎo)致地圖最東側(cè)的中國(guó)所處的經(jīng)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)比中國(guó)真實(shí)的經(jīng)度要偏東,圖上標(biāo)注中國(guó)的區(qū)域已經(jīng)靠近了現(xiàn)實(shí)中北美大陸的西海岸。有學(xué)者認(rèn)為,這份地圖在后來(lái)誘使哥倫布向西航行尋找亞洲并稀里糊涂抵達(dá)美洲的“罪魁禍?zhǔn)住敝弧?/p>

托勒密的世界地圖雖然有局限性,但畢竟是代表了人類認(rèn)識(shí)地球過(guò)程中的一次重要的嘗試,因此得以被記入歷史。不過(guò)有點(diǎn)遺憾的是,和他的出身一樣,人們對(duì)托勒密的結(jié)局也知之甚少,甚至弄不清楚這位古典時(shí)期制圖學(xué)的集大成者到底是哪年去世的。根據(jù)對(duì)他所留著述的分析,他大約是死于公元170年。但是可以肯定的是,他留下的諸多學(xué)術(shù)成果,尤其是他在地理學(xué)和制圖學(xué)方面的建樹(shù),成為了當(dāng)時(shí)及之后的人們認(rèn)識(shí)世界的寶貴資料。在他的帶動(dòng)下,羅馬帝國(guó)的一大批學(xué)者對(duì)用地圖復(fù)制世界產(chǎn)生了濃厚的興趣,制圖學(xué)在羅馬帝國(guó)盛極一時(shí),也成為了羅馬帝國(guó)學(xué)者們的標(biāo)配技能之一。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司