- +1

哲學是無用的思想游戲?還是現代人對知識的需求太功利

去健身房的時候,經常會看見有人在一邊跑步,一邊刷劇。我有時候也會在運動中打開個綜藝看看,緩解一下肌肉的痛苦。但如果想要看一部燒腦劇或者偵探片的話,就一定不會這么隨意,而是要空出一個時間,專心的去看,才能跟得上節奏。

其實這也就是大多數人喜歡在所謂的碎片時間刷刷娛樂東西,而不愿意去看那些艱深的內容的原因——人的注意力是需要能量的,如果把注意力需求的能量排個序的話,刷短視頻可能是最低,最高可能就是閱讀哲學著作了。

而在一個事事都講究一個投入產出比的時候,人們都會有一個疑問,花最大的能量投入到一部哲學著作中,能產生相應的價值么?

一本《三分鐘看懂財務報表》和《純粹現象學通論》哪個會給讀者帶來最佳的投入產出比呢?大概率的答案是前者。雖然單純用“有用”來去衡量哲學似乎有些功利化,但在一個功利化思維的時代里,如果想破除人們對哲學的功利化思想,必須先用通行的功利化語言。

首先,先不管哲學是否難用,難懂卻是公認的。這個難懂一方面來自于哲學本身,哲學是一種對現象進行總結概括的抽象思維,它不是簡單的像文學那樣描繪雨雪冰霜、愛恨情仇,而是去探究現象背后的前因后果、邏輯關系。在思維體系中,抽象思維處于很高級的層次,高級意味著什么?意味著需要花費極大的注意力和精神能量,而且要在相當長的一段時間內保持這種注意力的穩定,所以哲學本身不是難懂,而是去讀懂哲學的思維過程比較難。

哲學難懂的另一方面,也很好理解。如果我們處于古希臘時代,可能哲學并沒有像現在這樣難以理解。就好比在一千年前的一本物理學著作也同樣不會看起來很難,如果今天再看一個專業的論文,比如物理或者醫學,沒有基本知識積累的普通人是完全不知道在說什么的。

放在哲學上,就會變成很多人說的“每一個詞都認識,放在一起就不知道什么意思。”任何一門學科,經過長期的發展,都會形成自身的一個語言體系,最極端的就好比是數學或者計算機編程,一個純外行是不可能從那些“符碼”中找到任何意義的。哲學也是一樣,看西方哲學發展,從古希臘開始,那些積累的智慧不僅變成理論,而且凝縮成一個個的“術語”,被后世繼承下來。

在哲學著作中,也不會把每一個詞匯都重新解釋一遍,這樣的話,每一本哲學書都會變成從柏拉圖開始的哲學史和百科全書。在使用了術語和一些前人的智慧之后,哲學著作一個最顯著的特點就是信息密度非常大,這也就是哲學內容艱深難懂的另一個原因。

除此之外,哲學家們似乎還有一個共同的癖好,就是喜歡故意把內容寫的難懂一點,這不是為了顯示自己的聰明才智,而是另有用意。

有一位藝術評論家曾經說過,藝術的本質就是讓現象陌生化。什么意思呢?在生活中,人的注意力有限,對于習以為常的東西,通常都不會分配過多的注意力。一個好的藝術作品,往往是通過呈現一種讓日常看起來再平常不過的東西的陌生感,來刺激人的注意力,讓人在欣賞這個藝術作品的同時,對自己生活的狀況有了一個全新的認知,或者用比較現代的詞來說,通過反思普通的現象,獲得一種更加深刻的人生洞察。

很多哲學家都是語言的藝術家,他們在行文中,創造著人們再熟悉不過的文字的陌生感,也就是字都認識,但不好懂的情況。也正是在這種情況下,讀者的大腦才會被激活,才會調動起更多的注意力,從而在其中發現更多的意義。

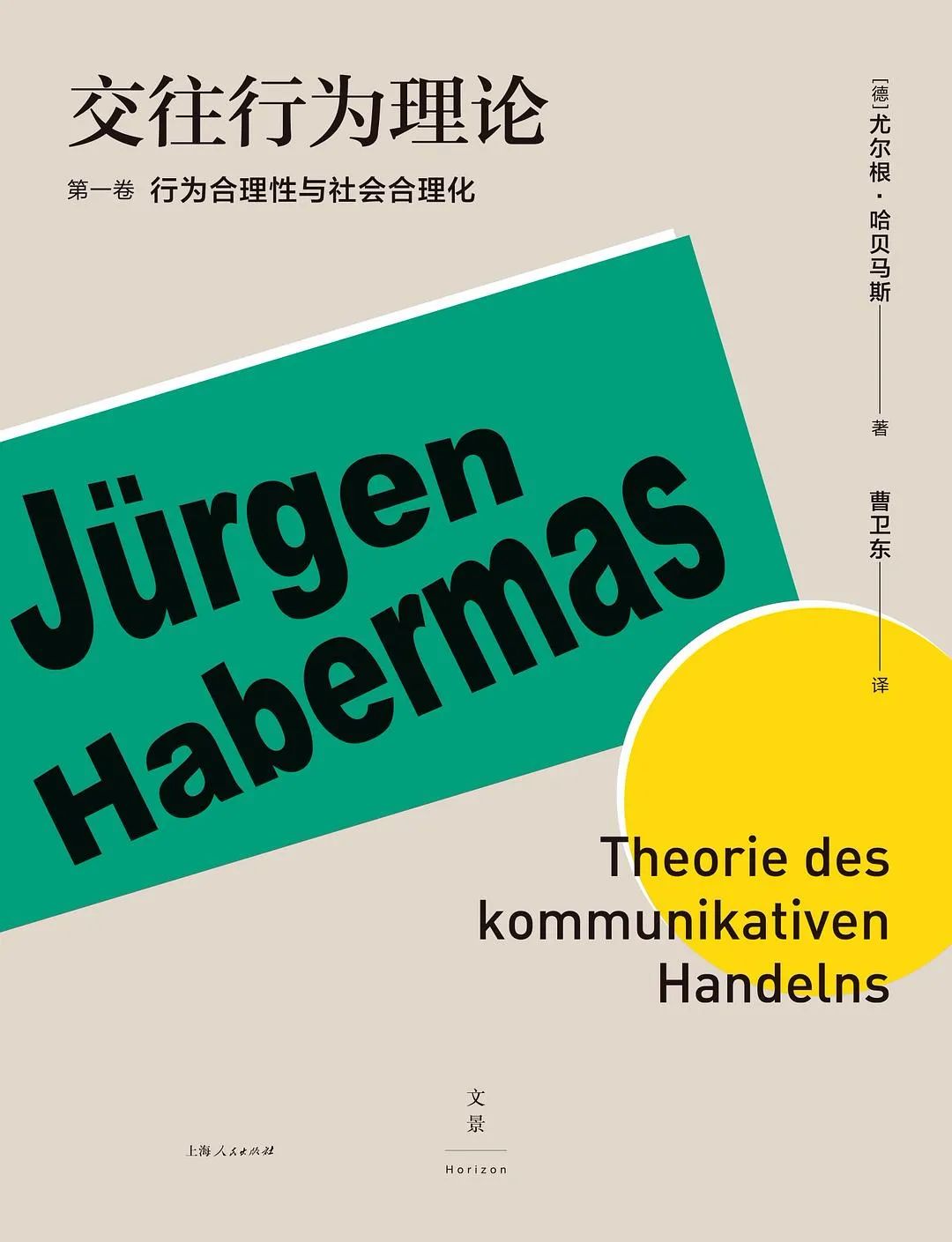

說了這么多,舉個簡單例子,哈貝馬斯在《交往行為理論》的開篇導論是這么寫的——

“意見和行為的合理性是哲學研究的傳統主題。甚至可以說,哲學思想就是源自對體現在認知、語言和行為當中理性的反思。理性構成了哲學的基本論題。哲學一開始就試圖用原理從整體上解釋世界,解釋多元現象的同一性。哲學所使用的原理必須到理性中去尋找,而無需與彼岸世界的上帝打交道,甚至也不用對茫茫宇宙的自然基礎和社會基礎刨根問底。古希臘思想所追求的既不是神學,也不是廣大普世宗教所理解的倫理宇宙學,而是本體論。如果說哲學的各種學說之間有什么共同之處的話,那就在于它們都想通過解釋自身的理性經驗,而對世界的存在或同一性進行思考。”

這簡單的一段開篇,就以相當大的信息密度,提出了哲學基本構成、思維方式和終極追求。這段文字,也可以當作自測,如果能讀懂個七八成,可以算哲學及格了。

從投入產出比的角度來看,想要了解哲學,需要投入大量的時間精力是無疑的事情了。那么它是否能產生出等同的價值呢?

說到“有用”這件事,哲學家們似乎都不屑于去思考。就像莊子所說的無用之用,哲學家們一般都沉浸在自己的思想世界里,對現實的柴米油鹽沒那么大興趣。不過用現代的話說,如果哲學家們認真的賺起錢來,就沒有商人們什么事了。

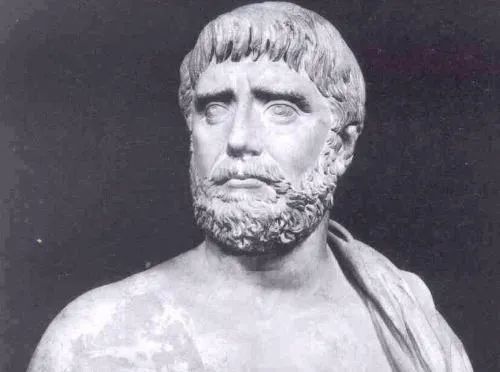

被譽為古希臘第一個哲學家的泰勒斯生活在一個“有能力的人經商賺錢、沒有能力的人思考人生”這樣的信條廣為流傳的時代。于是他決定要用行動讓人們知道,哲學家只是不屑于賺錢而已。通過一種被現代人稱為期貨的方式,泰勒斯在預測到橄欖即將豐收的情況下,收購了大量橄欖油壓榨機未來一年的使用權。在橄欖豐收之后,人們全部來找他租用這些使用權,使他大賺了一筆。

也許泰勒斯這個故事是哲學家們為了抵抗世俗嘲笑所編造出來的故事,后世的哲學家大都出身望族,家底殷實,根本不需要去考慮現實的“有用”的問題。這也就使得哲學在遠離日常生活的道路上越走越遠。

但這并不意味著哲學沒有用,就如哈貝馬斯所說的,哲學是在廣泛的個體的經驗之中,尋找普遍性規律。越是普遍的東西,就越顯得空泛,就越沒有辦法指導某一個具體的現實。將哲學與現實聯系起來,并不是哲學家的工作,而是每一個思考哲學的人,通過對哲學的理解,和自身狀況的分析,才能將普遍經驗應用于獨特現象。

還是以哈貝馬斯的《交往行為理論》為例,看看這種哲學思維究竟能對現實產生多大作用。如果對哈貝馬斯的哲學思想不感興趣,可以直接跳過四段來看。

在這個理論中,哈貝馬斯構建了一種不同于傳統的“意識哲學”的理性觀念,讓哲學思考從對自身的主體性的意識反思,轉向對交往中,主體和主體即人跟人之間的理性的研究。也就是從主體到主體間的哲學轉折。

什么意思呢?傳統的意識哲學,主要是考慮自我,由自我延伸開,去思考外界,將外界視為維持自我生存和發展的工具。在面對外界的人、物的時候,意識哲學下的人是一種工具行為,即利用外界,實現自我。而哈貝馬斯所強調的交際行為,也就是主體間關系,強調的是哲學需要更多從人與人的交際,促成人與人互相理解的角度去思考這個世界。

通俗的來說,意識哲學更多是對自我意識的一種考察,它的工具是反思,而交際哲學是對人與人之間溝通的考察,它的工具是語言。所以哈貝馬斯說:(話語)是一種從經驗和行動分離出來的交際形式,話語的結構使我們確信,只有主張、建議或告誡等暗含的正確性主張才是討論的唯一對象。討論的參與者,其議題和見解除了必須接受對有關正確性主張的考驗之外,不受其他約束,除了更佳論證之外,不受其他影響;因此,除了共同協力尋求真理之外,也無別種動機。

進一步,哈貝馬斯把社會行為進行了兩種區分。一種是策略行為,以爭取他人服從為目的,只要能達成目的,任何手段,哪怕是金錢收買、權力壓制都是合理的;第二種是交際行為,目的不是操控別人,也不是使他人按照我的意愿行事。交際行為者是通過與別人共同分享對共同處境的理解,來協調自己和別人可能不同的計劃。其實這個也暗含了康德的道德主張,即以他人為目的而不是手段的主張。

以上的內容是對哈貝馬斯哲學構架的粗淺總結,如果用更通俗的話來說:社會的基本模式在于交際,而交際的根本,不是理解,而是共享理解。

接下來就到了哲學“有用”的部分,先從一個日常的問題出發,我們常常在溝通中認為,別人無法理解,或者說自己太難了,都不被理解。

在平等的日常溝通中,人們不太使用哈貝馬斯所說的策略行為,即用強權或收買的方式讓別人聽命于自己,大多數時候還都是用交際行為,讓別人了解自己。在這個了解過程中,很多人的做法依然是傳統的意識哲學思維,即不斷強調我怎么怎么樣,我很難,我付出了很多,你要理解我。

但如果以哈貝馬斯的交際哲學的角度來看,應該進入一種主體間的思維,即不要去一味強調我這個主體,而是在我跟你之間,尋找一種主體間的東西,也就是一種共同經驗,通過對這種經驗的分享,來形成共識,并完成互相理解的過程。也就是說盡量少強調我怎么樣,而是去通過講說我為什么要這么做,來獲得對方認可。

舉個再簡單的例子,我們想說明“我是個好人”,如果僅是這么說完全沒有說服力,那可能還要有延展出來我為什么是個好人,我做過什么,我具有哪些品質等等。所以這個對于“好人”的理解,是一種主體間的東西,我的目的就需要轉變為不是向對方說明我是個好人,而是要首先達成我跟對方對于“好人”理解的共識,在這個共識之上,只需要對應到我身上,我就自然而然地成為了一個我們雙方都能理解的好人。

但如果就此把哈貝馬斯的哲學定位在對日常溝通的指導,那就“大材小用”。用一種更大的視野來看,當今社會,無論從國際之間的爭端,還是企業之間的競爭,或者是企業對消費者的爭取,哪個不是一種哈貝馬斯式的“交際”呢?

僅以大眾都能經常接觸到的企業營銷行為來看。比較低端或者說愚蠢笨拙的營銷方式,就是不斷地向大眾說,我這個企業很好,我這個產品很好,大家都來買吧。這是一種主體式的思維。

而主體間思維就巧妙很多,在企業和消費者,或產品和消費者之間,找到一種能夠鏈接起來的東西,這個東西可以是一種情感,也可以是一段回憶,甚至是一個動作或一個logo或聲音。通過構建企業和消費者對于這個東西的共同認知,來最終達成雙方對于一種商業交易關系的認可。

也就是那句話,溝通并不是強制讓對方理解自己,而是要跟對方分享一種理解。

很多企業在產品宣傳中,喜歡造各種概念,可能這些概念遠不及消費者身邊的一條狗有用,跟消費者分享對狗的理解,從而形成一種基于共識的交互,往往會四兩撥千斤。這也就是近幾年,廣告從當時的“羊羊羊”、“腦白金”式的強制洗腦,慢慢轉變為所謂的“走心”式的情感營銷的原因。

回到哲學“有用”問題的根本上來,哲學本身不生產什么實際的經驗,它不會讓人能看懂財務報表或了解怎么投資賺錢,甚至也不能讓人做好PPT和寫好文字,這也就是人們覺得哲學無用的一個根本原因。

哲學生產的是一個觀點,一些視角和一系列思想的體系,用這些哲學生產出來的思維工具,人們可以用一種全新的眼光來看待世界,從而用一種全新的方式去改變世界。哲學生產的不是家具,而是打造家居的錘子。

托馬斯·庫恩在他那本著名的《科學革命的結構》中強調,思維范式的革命,是推動科學革命的根本原因。牛頓和愛因斯坦的不同,不是萬有引力和相對論的不同,而是兩種科學視角、兩種科學范式、兩種哲學思維的碰撞。

人們癡迷于《三體》,也不是由于里面優美的詞句,而是獨特的宇宙觀帶來的認知沖擊。特別是用“維度”去理解不同的星系、文明之間的關系,可以給人帶來對現實世界的對應思考。

心理學家馬斯洛曾經說過一段有趣的類比“對于拿著錘子的人來說,看見什么都像是釘子。”

哲學有用么?對于拿著功利主義錘子的人來說,哲學這個釘子是不合格的,是無法一錘子下去就產生出世紀的價值。哲學本身就是一把錘子,或者說哲學是各種各樣的錘子,甚至是各種各樣的工具。

哲學可以讓我們不再狹隘的死拿著一把錘子四處去找釘子,而是給了我們不同的視角、不同的思維、不同的觀念,讓我們可以拿著更多的工具,發現這個世界除了釘子之外的更多的可能性。功利有功成名就,安穩者有內心祥和,快樂者有幸福美滿。

哲學的“用”,就是讓我們能夠欣賞世界豐富多彩的同時,有一些抵抗變化莫測的能力;讓我們在一切堅固的都將煙消云散的虛無里,保有對自我存在價值的肯定;讓我們在愈加趨同的生活方式中,發現多元的意義;讓我們在束手無策的困境里,找到那個讓自己絕處逢生的最佳工具;讓我們在陌生的人群中,更容易的獲得他人的認可。

再說,人活在世,就是個想法,閉眼之后,兩手空空。從這個角度看,除了哲學,都沒用。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司