- +1

從耶路撒冷到君士坦丁堡:三大一神教對“新羅馬”的競逐

穆斯林:時間開始了

先知穆罕默德首次出現在歷史舞臺上時,只是被簡單地提了一嘴;在君士坦丁堡統治者的眼里,他就是個小角色。我們得知,在582年左右,一名年約十一二歲的男孩旅行經過伯斯爾(Bosr,今日敘利亞南部的布斯拉[Bosra])。這里有一間主教座堂、一個生機勃勃的貿易群落和一個一性論的僧侶巴希拉(Bahira),巴希拉察覺這個孤兒有些特殊之處;據說男孩走到哪里,上頭都有一塊云籠罩,使他免受暴曬。僧侶看見男孩的背部,發現某種預言的征兆。于是他警告男孩,要當心(不同版本的故事有不同的說法)猶太人或拜占庭。

穆罕默德的這類故事在君士坦丁堡流傳可能還要過上一段時間。不過在此之前,貝都因(Bedouin)的商旅人已經對北方這座搖曳閃爍的城市有了一些成見。他們的詩人描寫朝見拜占庭皇帝的過程,而拜占庭的工藝品已經出現在前伊斯蘭時代駱駝商隊的旅舍。據說一位名叫阿迪·伊本·札伊德的詩人曾到訪君士坦丁堡,并在宮廷受到熱烈款待。阿迪動身離開時,皇帝指示沿線驛站官員為他提供馬匹與一切協助,讓阿迪見識帝國之龐大與富強。另一名更有聲望、地位更崇高的貝都因詩人伊姆魯·蓋斯前往君士坦丁堡尋求協助,希望重建他失去的王國。查士丁尼皇帝對這名訪客的苦況不是不感到同情,但我們沒有聽到他的要求得到了任何回應,因為伊姆魯·蓋斯“540年左右在返回阿拉伯的路上去世”。

雖然在好幾年的時間里,先知穆罕默德并未成為拜占庭統治者眼中的重要人物,但君士坦丁堡肯定存在于穆罕默德的心中。魯姆(Rum)、拜占庭帝國或東羅馬人在圣訓里出現二十八次,君士坦丁堡則出現了十二次。

622年是世界發生巨變的一年。希拉克略皇帝為了進行決定性的中東戰役而征稅,現在,他從君士坦丁堡皇宮出發,舉行宗教儀式,確保神明一路上護佑大軍平安。之后的記載對出征式(profectio bellica)做了描述,皇帝在戰爭之前,會到圣索菲亞大教堂與君士坦丁堡各處神龕祈求神明保佑。這名來自迦太基的勇敢戰士扭轉了君士坦丁堡的命運。幾任精神錯亂的君主與小規模的內戰使君士坦丁堡的力量與地位趨于瓦解;城中居民看見入侵的波斯軍隊逼近博斯普魯斯海峽對岸的迦克墩,阿瓦爾人離城墻也近在咫尺。但希拉克略并未屈服;相反地,他把君士坦丁堡的戰斗帶往東方。

在此同時,那位熱切的商人,先知穆罕默德,此時已是一名中年人。他離開麥加,前往一個名叫耶斯里卜(Yathrib)的城鎮建立新生活,這座城鎮今天稱為麥地那。

關于穆罕默德早年的故事很多,事實卻少之又少。穆罕默德大概在570年左右出生于以貿易為生的哈希姆家族(Banu Hashim),這個家族是古萊什部族(Quraysh tribe)的一支,曾經有過興盛的時光。穆罕默德6歲成了孤兒,25歲左右娶哈蒂嘉(Khadija),一位成功的女商人為妻。他在敘利亞各地旅行——在那里受到基督教與猶太教觀念的影響。然后,我們得知,52歲左右的穆罕默德穿越沙漠,開啟了一場漫長而重要的旅途。

1453年后,伊斯坦布爾以這場旅行——今日稱為希吉拉(Hijrah)——作為歷法的起點,并且延用了近五百年,因為對穆斯林來說,622年是時間的開始。

阿拉伯人有了自己的先知

最近,地理信息系統和攝影對長約338公里的希吉拉路線的研究——我們知道參與這場跋涉的除了穆罕默德本人與他的同伴艾布·伯克爾(Abu Bakr),還有大約70名追隨者——顯示這里的地貌有多么嚴酷、多么美麗動人。九月,這群流亡者離開麥加,途經索爾(Thawr)奇異險峻的灰色巖石、達吉南(Dajnan)的大片熔巖、庫達伊德(Qudayd)谷地的荊棘叢、里克夫(Liqf)的水道以及哈拉伊克(al-Khala’iq)周圍會讓人扭傷腳踝的巖石。夜晚,駱駝與沙漠狐貍無聲無息地經過這里。行經此地的人形容這片土地是“兩個世界之間一道非常薄的墻”。旅程中,他們似乎越來越感到踏實。這是一場不折不扣的真實歷險;穆罕默德逃離麥加這個對他的激進一神思想大表不滿的地方,他一路上必須不斷為自己的主張辯護。

抵達耶斯里卜后,我們聽說他們用三根樹干撐起屋頂,搭建了一座簡易的清真寺,寺里放了一塊石頭指示向穆罕默德家鄉祈禱的方向。伊斯蘭史料描述先知站在樹干上向當地人講道。對這一時期的傳統住房進行翻修后,房間里充斥著干棕櫚葉的芬芳氣息;光線穿過葉子的縫隙照進屋內,宛如樹液般灑遍房間。對于這群情愿選擇流亡的人來說,生活中方方面面都帶著神圣的色彩。在中世紀社會,神明的無所不在被視為理所當然。伊斯蘭教及其信眾的優勢在于,他們在這種信念上增添了新的元素。他們討論上帝時強調上帝的獨一性(twahid)。624年,新穆斯林在拜德爾之役(Battle of Badr)擊敗古萊什族。628年,再一次的天啟告訴穆斯林應該面對麥加而非耶路撒冷禱告。血統的紐帶關系與民間的陳規舊習被一掃而空,取而代之的是至高無上的上帝律法。這是新型的超級部族根據穆罕默德所言制定的。

抵達耶斯里卜——耶斯里卜后來稱為麥地那,也就是“城市”的意思——預示著伊斯蘭教將成為以國家為基礎的政治與軍事力量。這座“城市”的興起最終將會引起其他“城市”,也就是位于麥地那北方約2092公里的君士坦丁堡的注意。少數幾座城市——雅典、亞歷山大、麥地那、君士坦丁堡、羅馬——在人們的想象中是如此巨大,以至于它們已不需要原有的名稱:用“城市”稱呼它們就已足夠。

這片蒼涼而美麗的土地見證了伊斯蘭教的誕生,也印證了它的持久性。冰冷的沙、扭曲的玻璃原料,誘發出關于世界的各種可能的大觀念。而在告別演說中,先知穆罕默德明確地賦予這個說法以神圣意義:“我受命與所有人奮戰,直到他們說,‘除了安拉,世界沒有其他真神。’”這場更像是帶有帝國主義傾向的戰斗談話,其發展的正當性由另一位7世紀的穆斯林領袖予以支持:“我們不踐踏他人,但他人卻將我們踐踏在腳下。于是上帝從我們當中派出一名先知......他向我們承諾,我們應該征服與擊敗這些國家。”

622年的中東,民族構成十分多樣:游牧的阿拉伯部族、大量的猶太人、格魯吉亞人、亞美尼亞人、說拉丁語的歐洲人和操一口希臘語并支配城市的歐洲人。信奉一性論的社群與東正教基督徒混居;大多數人效忠拜占庭帝國,少數人則不是。宗教競賽的賭金也在不斷提高。我們先前提過,在君士坦丁堡,希拉克略擊敗薩珊波斯人之后被稱為“basileus”,即神授權的帝王。但與此同時,麥地那也傳出阿拉伯人終于有了自己的上帝先知的消息,與拜占庭人一樣,阿拉伯人與神有了親密的聯系,阿拉伯人的先知聽到上帝以阿拉伯人的語言向阿拉伯人說話。

穆罕默德的追隨者開始對自身產生強烈的認同,但處于艱困局面的拜占庭人卻認為這些新來者無足輕重,不值得費神。“皇帝連士兵的薪餉都快付不出來了......怎么還會理‘你們這些’狗東西”,據說這是阿拉伯人得到的回應。一名同樣抱持輕蔑態度的羅馬使節遭到殺害然后被縫進駱駝肚子里。拜占庭人應該要記取這個教訓才是;令人震驚地,十四年后的雅爾穆克,拜占庭人在他們最初認為不過只是小麻煩的這群人身上蒙受了令人感到恥辱的失敗。

在雅爾穆克戰役中,沙暴呼嘯,傳說中紀律嚴整的羅馬軍團土崩瓦解。

拜占庭人與阿拉伯部族早在629年就已經在穆塔(Mu’ta)發生沖突,但理論上雙方并無進犯彼此的理由。希拉克略的防線從加沙(Ghazzah[Gaza])延伸到死海南端,而穆斯林阿拉伯人活動的區域則在更南邊。但希拉克略擊敗薩珊人使阿拉伯留下權力真空,戰敗軍隊的武器被拿去交易與重新使用,傭兵則一下子被最近的負責招募的軍官買走。

雅爾穆克戰場就位于古代城市蘇爾(Tyre)與賽達(Sidon)的內陸地區。今天,這個戰場與聯合國控制的位于敘利亞與以色列占領的戈蘭高地之間的停火線交錯。穆斯林士兵大約有兩萬五千人。拜占庭人數較多,但存在一些問題。在拜占庭軍中,負責領軍的是皇帝希拉克略的弟弟,魅力超凡的特歐多洛斯(Theodore),希臘與亞美尼亞的領袖則為了戰略而爭執;所有人似乎都低估了他們的對手。坦白說,如果拜占庭人知道這場戰爭最后以失敗收場,他們就不會輕易發起戰事。關鍵在于,在六天鏖戰期間,伊斯蘭軍隊似乎更為勇猛。拜占庭人向來有威脅恐嚇的惡名——他們會砍下敵人的頭與手然后公之于眾,或者在市鎮廣場折磨俘虜。但是由麥加的奧馬爾·伊本·哈塔卜(‘Umar ibn al-Khattab)以及哈立德·伊本·瓦利德(Khalid ibn al-Walid,生于麥加,死于霍姆斯[Homs])率領的全新軍隊似乎極為渴望勝利。據說這些穆斯林能在正午烈日下不喝水進行戰斗,而雙方歷史學家都記載作戰區里的阿拉伯女性極為兇悍殘暴。在雅爾穆克作戰第六天結束時,大量拜占庭軍隊遭到殲滅或逃走。后方君士坦丁堡的希拉克略很快就得到前方慘敗的消息。

對嚴酷沙塵云的描述,成了這場羞恥敗績的神秘借口。但真相更為清楚。從現在起,君士坦丁堡將不再是獵人,而是獵物。這場雙方首次交手的大戰役與故事書寫的拜占庭首次遭遇穆罕默德形成強烈的對比,后者把穆罕默德形容成一名不可思議的年輕人。在飛沙走石的雅爾穆克平原上,君士坦丁堡的未來遭到改寫。

630年,希拉克略宣布所有猶太人必須改信基督教——這或許是針對穆斯林軍隊正深入波斯而且在同年取得麥加的消息而做出的回應。波斯人也改信了伊斯蘭教;凡是成為穆斯林的人都獲得承諾,可以分得一定份額的戰利品。638年,在哈里發奧馬爾指揮下,阿拉伯人在猶太人軍隊的協助下攻占耶路撒冷(有一個微小的可能,穆罕默德曾活到那個時候,親自率軍進城),猶太人指引路徑而且協助平定圣殿山;有人說,為了感謝猶太人,阿拉伯人給予他們空間興建新的猶太會堂而且允許他們在加利利定居。在君士坦丁堡歷任皇帝眼中,猶太人顯然選錯了朋友。640年,穆斯林阿拉伯人占領凱撒里亞;642年,亞歷山大陷落;645年,亞美尼亞正式被納入阿拉伯人的控制;羅得島、科斯島、塞浦路斯與克里特島全都屈服于阿拉伯。655年,阿拉伯人也在“船桅之戰”中展現他們的海上實力,拜占庭皇帝君士坦斯最后蜷縮在小船的甲板上,拼命逃離。674年,當阿拉伯艦隊駐扎在基齊庫斯時(公元前410年,阿爾西比亞德斯曾在此地贏得勝利,并因此收復拜占庭),希臘人以致命武器轟擊他們,這種武器我們稱為希臘火,但在當時稱為海火、粘火或羅馬火。這種化學武器的熱度與氣味臭名昭彰,它的效果就像凝固汽油彈一樣,而最近的實驗顯示希臘火會產生一種令人不安的刺耳聲——蒸汽與火焰發出的嘶嘶聲,木頭裂開時產生的劈啪聲響。使用這種武器時,整個水面會著火然后蔓延開來。從661年到750年,穆斯林海軍對君士坦丁堡發動五次大規模攻擊,但都在城市的“震懾”下失敗,東方與西方很快出現了紀念這些戰役的詩歌。希臘散文與詩呈現出暗紫色的一面,這點可以從特奧多雷·格拉姆瑪提庫斯(Theodore Grammaticus)在674年伊斯蘭教鎩羽而歸后寫的詩文看出:

看啊,因為你就是如此,萬有的上帝,你拯救你的城市,使其免于污穢與最邪惡的阿拉伯人如海浪般的沖擊,你偷走了對他們的恐懼與顫栗,以及他們卷土重來的陰影......

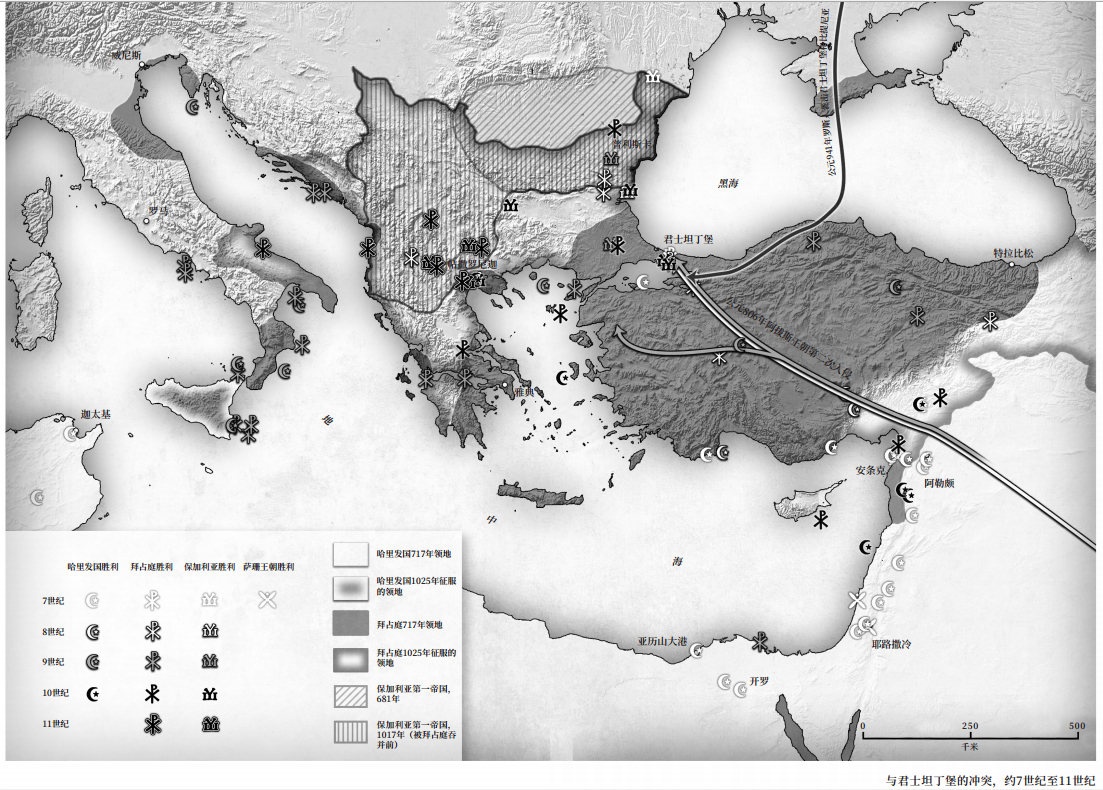

然而,從622年“時間的起點”(根據伊斯蘭的紀年系統,這是元年)開始不到五十年,拜占庭已經喪失了三分之二的領土。七年的時間內,重要城市如大馬士革(635年)、安條克(637年)、埃德薩(640年)與耶路撒冷相繼脫離君士坦丁堡的控制。不到一個世紀,穆斯林軍隊不僅抵達法國南部,也侵襲阿富汗,占領中亞,攻下印度河流域的大片土地(相當于今日的巴基斯坦),甚至來到當時中華帝國的西部邊緣。穆斯林的領袖稱為哈里發(khalifah)——穆罕默德的繼承者,上帝的代理人。波斯人直到16世紀才重新成為不可忽視的力量,而——對君士坦丁堡居民來說尤其如此——他們的糧食也不再來自埃及,一直要到奧斯曼人建立聯結而且——從他們的首都,亦即伊斯蘭城市君士坦丁堡——于1517年再度取得埃及之后才恢復。這個時代的極端也表現在希拉克略的孫子君士坦斯二世在統治最不利的時期(663年)試圖將首都遷往西西里島的敘拉古,不過君士坦丁堡大多數居民并未隨他前往。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司