- +1

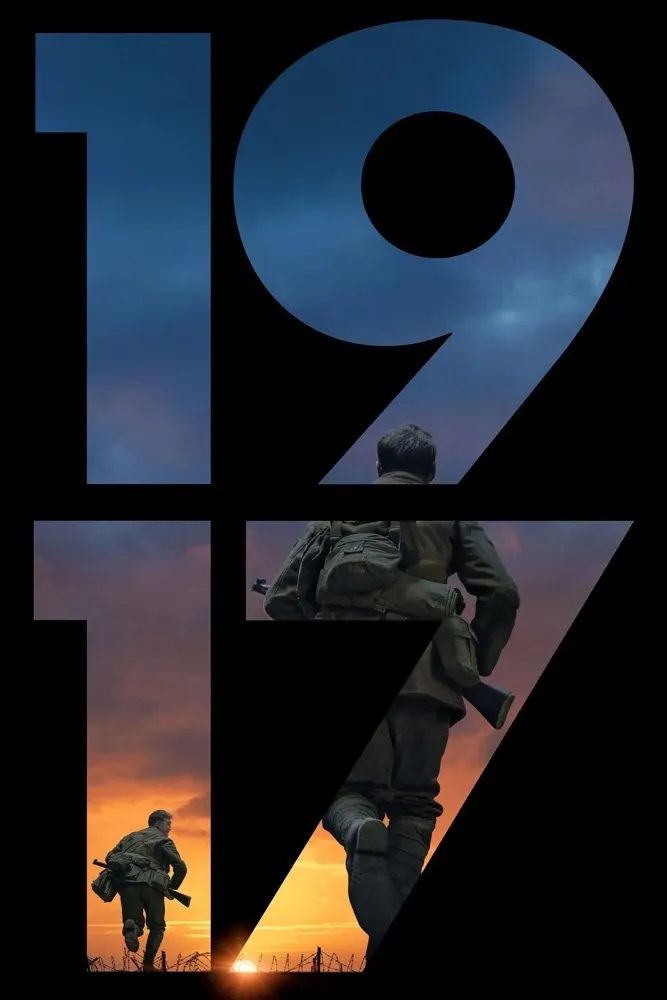

曾經帶來真實和沉浸的長鏡頭,如今更多彰顯庸俗和虛假?

編輯|饅頭

徐若風:

感謝大家參與本次圓桌討論。關于《1917》這部影片,深焦DeepFocus 在之前已經有過兩次討論,分別是口碑榜中的集體短評和一篇影評。文中指出:《1917》“在劇作與美學處理上都失敗”、“以精雕細琢卻未能思考其表意的電影技術實驗,代替更深層次的戰爭倫理探討”。當然,這兩次推送也都引發了一些爭議。

但其實上面的這些批評和法國《電影手冊》主編 Stéphane Delorme 在該雜志二月刊發表的那篇《造夢工廠不再讓人抱有幻想》相比,倒也不怎么嚴厲。Delorme 指出,《1917》里的“角色每前進一步,我們都能感知到布景的存在,所有的一切都是假的”。

我們知道,《1917》是頒獎季里最受重視的幾部電影之一,甚至在《寄生蟲》獲得奧斯卡最佳影片、最佳導演之前,大多數人都以為會是《1917》拿下。電影號稱采用“偽一鏡到底”的手法拍攝而成,通過設置一道道游戲式的關卡,以賦予觀眾體驗“戰爭奇觀+生存游戲”的可能。而這種依賴于工業的影像也顯然暴露出了它所存在的一些問題。

在這些語境之上,我想先聽大家聊一聊《1917》的觀感,包括印象比較深的幾個片段,以及如何看待影片中長鏡頭的使用。

Paco:

比較慚愧,沒有在大銀幕觀看《1917》,本來想忍的,但最后感覺上映也遙遙無期了,挑了眼下相對最好的資源,在家里投影看了這部。之后只要有機會,一定會在大銀幕再看一遍。也因為當下是這樣一個并不夠格的觀影條件,感覺由此得出的很多觀點都可能是不牢靠的,所以也想借此機會和大家多多討論,向各位老師學習。

先說觀感,個人而言,一刷和二刷的感受有諸多差異。第一遍看,覺得本片在視點上的曖昧是一個遺憾。前半程有一點讓我感到興奮的是,我覺得攝影機所默認的,仿佛是一個來自旁觀者、同行者的視點。我對這種“擬人旁觀”的期待有點類似于《俄羅斯方舟》,但也不是明晃晃的POV,而是希望攝影機秉持一定的擬人屬性,從而在整體上給觀眾帶來一種作為隱形的穿越者一般,與角色共同行走的體驗。我覺得這在戰爭題材作品里是稀罕且值得雕琢的,以長鏡頭去完成它是一個很好的選擇。但隨后唯一一個實給的剪輯點基本打消了這種可能性,加上攝影機在后半程出現了大量的“非人運動”(比如醒來后越過窗戶的定場銜接,比如河流那段的大俯拍),導致這種期待沒有被滿足,于是覺得視點方面如果有一個更堅定的選擇會更好。但同時也很快意識到,從創作角度出發,如果選擇那樣一個視點,中間借角色主觀意識的“斷裂”帶來的敘事便利就會失去,似乎很難找到更好的解決方案。

第二遍看的時候,不知不覺換了一種新的打開方式。契機可能來自于對自身感受的一個疑問,即:男主Will其實不止昏迷了一次,之前地雷引爆那一段其實也是昏迷了的,但直到第二次因交火而昏迷,才有了借意識斷裂而實給的剪輯點,理論而言,這似乎又是一個視點問題的“罪證”,但為什么我即便是第二遍看、預知了這樣的設計,也沒有感到任何不適和奇怪呢?我發現如果拋開在視點方面略顯偏執的期待,從最直觀的感受出發,前三分之一我顯然是心系于兩個人的,Blake死后,隨著Will大段經歷的鋪墊,我的情緒開始被拉近這個具體角色——不再只是關心任務,也變得更關心他。所以當實給的剪輯點出現的時候,我才能在情緒和意識上與Will達成同步,也因此在這里仿佛實現了對角色主觀的“潛入”。這樣一來,再次面對醒來后那個時刻,似乎又是一種全新的體驗了。那一段打出的煉獄般的光、那個和前半程形成反差的越過窗戶的運動,甚至手表所示的時間“凝滯”,都像在說:從這里開始,沒有那么現實了。加之后半程越來越多的寫意筆觸,以及結尾在環境和構圖上與開場的相似性,都基本達成了之前沒有覺察的多義與結構上的自洽感:一個在現實被中斷后、由角色主觀續寫的、回到“原點”的環形。我也因此好感增加。

肥內:

二次觀看本片對我來說“干擾”也很多:第一次(年初),因為自知英式英語我會聽得吃力,所以是邊對照著劇本邊看的;第二次(昨晚),則是專注在技術層面的體現。簡單來說,根本都是在違背“一氣呵成”可能希望帶來的某種專注性,用一些宣傳語或標簽來說,我沒有“沉浸”進去。不過,Paco的感想,我想應該確是影片有意為之,尤其在Blake死后,Will必然會有不少“孤獨”的時刻,倘若不想讓影片“更刻意”,那么勢必要留出不少單獨的時間,為了避免這種時間帶來的無聊感,所以意象很容易隨心境而轉變、外化。

小宇:

印象深刻幾處。

1.Blake被刺傷那里。因為那段要通過Blake流血和化妝表現他失血過多狀態以及傳承意志。這段是Schofield真正成長的最重要設計。

2.Schofield二樓醒來那段,最開始夜景戲那段。

3.是Schofield從瀑布掉下去后那段櫻花花瓣和尸體那段。其實影片展現戰爭殘酷內容并不是很多,那段尸體算是影片里最直接表現。

4.最后見到Blake哥哥后他卸下膽子終于可以看家人照片那里。從戰爭幸存兒變成凡夫俗子。

肥內:

這就好比Delorme的質疑:“那激流和瀑布又怎么會出現在北部平原?”我們只能解釋:瀑布可能只是Will的某種外化物質。

小宇:

瀑布之后內容都可以看做影片另外一部分內容。這兩段感覺差別蠻大的。

肥內:

事實上,如果參考Deloreme的影評(我也是剛剛才瀏覽一下,前面論超英的部分隨便帶過),《1917》打從一開始就會陷入一個問題:觀眾到底該不該從“現實維度”來思考它?

徐若風:

剛剛Paco提到從男主昏迷開始,影片有了越來越多的寫意筆觸,其中有很多是浪漫化的,對此個人的觀感似乎是更加糟糕,因為我沒有采用這種打開方式。

小宇:

長鏡頭的意味,對我來說,更像是闡述者不要停的招式。就像講故事一樣,只要闡述者不停講,這個故事就可以這樣發展下去。就如同參照公園指南游遍公園使得,鏡頭的運動變成我們觀眾自己去看整個戰場的運動,他們說的話,他們出現的事情,變成這里主題場景里的內容,我們都在聽他們述說,跟著他們運動。這種運動是看的方式進行的,很難說走心。這點Paco說到一個點子,就是Blake去世后的走向,跟我看的一位朋友確實從那時刻開始注意到這個問題,跟Blake同呼吸同緊張同擔心一樣。

肥內:

所以問題就來了,且還是在影片開始不久,當他們表示,送達命令需要數小時,那么,一鏡到底的“實時”性如何把幾個小時塞在兩個小時的片長中?假若,“壓縮時間”或“省略時間”屬于必然,那么,又何必費心制造長單鏡?

小宇

說到這里我注意到一個地方。就是給完牛奶那里,聽到清晨鐘聲想起,他就立馬繼續趕路,才有后面變白天內容。這里的“省略”似乎還是過于“準確”,“準確”到一定是快清晨那個點“醒來”。

Paco:

是的,發現Deloreme由虛假對“奇幻”屬性進行論證很多部分也集中于后半段。但是,虛假感和美感確實也需要有所區分,這種段落中的虛假感還是不能否認的,我個人比較難接受的就是走近軍隊無人反應那一點(神態和歌本身倒不覺得是問題),如果只能用“多義”中的某個維度去遮丑,顯然是不夠完美的,也不是真正好的“多義”。

肥內:

其實省略應該是存在從一關卡到另一關卡之間的“路程”。簡單來說,比如當Will下車走斷橋那里。自從跟車隊分開,鏡頭離開車隊之后,彷佛就跟Will相隔千里,盡管斷橋與車隊似乎有同框過,但是,那種消逝,突然的消失,已經暗暗地壓縮時間;更清楚的例子,可能是Blake死后,帶出來的空洞時間。

以及,當他跟上一起去搭車時,鏡頭一帶,竟帶出那么多下車小便的士兵,而他們似乎全然不知剛剛發生的墜機事件。因而,兩者之間存在著無形消失的時間。

小宇:

你們覺得最后那段開戰,從地道里跑到地上奔跑那段長鏡頭很有美感嗎?那里到給我很大虛假感。不僅僅是演員們的配合,連爆炸的位置都過于巧妙。

肥內:

其實……就像《手冊》這篇說的:一切都很假……因此,我一刷后說“長鏡頭是這部片最大的bug”。事實上,如果不是長鏡頭,也許可以更從容地造出幻象感。

徐若風

肥內老師提到的《1917》中長鏡頭的使用與壓縮時間之間產生了矛盾。如果這是一部建立在寫實主義基礎上的“偽一鏡到底”影片,應該不會這么處理。但影史上也有很多在單個不間斷長鏡頭內完成時態、時序變換交錯的電影。似乎這對我來說,好像不是一個特別大的bug。

小宇:

幻想感,其實在觀影時候我常常把鏡頭當做幽靈來看,可能幽靈看待活體動物都有種圣光的效果。這也是這片給我比較矛盾的地方。時而湊近時而疏離,特別像飛機墜落前那段鏡頭擺動,為了完成一鏡到底而做的無意義內容,就感覺很神離人物。

肥內:

“影史上也有很多在單個不間斷長鏡頭內完成時態、時序變換交錯的電影”當然很多,幾乎是從1950年代中,電影脫離古典主義開始就有很多嘗試。不過,問題還是在:即使Will被擊倒而讓觀眾一下子失去時間感,問題仍在,是Will的昏迷讓他少了時間而不是影片突然增加了篇幅,因此還是兜回一開始的問題:長鏡頭的意義何在?

徐若風

這種在一個偽長鏡頭內的視點切換,比如Paco剛剛提到的后半段“非人”越來越多,大家是怎么看的呢?

小宇

再比如Will醒來那段一個像給觀眾看景觀那段前進鏡頭,鏡頭里Will消失了幾十秒,完全就是給我一種觀看主題樂園最驚奇內容的段落。那段拍得很美,但給我一種完全錯愕感覺。我當時在思考Will的行動怎么樣?結果他跟個沒事人一樣從下方進入鏡頭里,就是行動遲緩了點……這點設計也削弱了他暈倒那段給我帶來的沖擊。

肥內

是的,鏡頭像是他的“精神”一樣,“幫他”去確認敵人已死,而他自己則下樓趕路。不過,也正是這一刻,鏡頭確實從一種“常規性跟拍”變成了“非人”觀點,這在茂瑙的《日出》已經出現且暗示過了。

Paco:

回時間問題:對我來說也沒有造成很大阻礙,換句話說,它本來也很難避免時間上的欺騙性,而我基本被“騙”過去了。在邏輯上,原本被預估步行六小時的路程通過上車隊、跳河等設計進行了壓縮,還不至于像希區柯克《奪魂索》里天光那樣的bug那么實打實,至于肥內老師提到的那些“消失”和“壓縮”,我覺得還是可以接受的,這方面最明顯的似乎還是那個剪輯點的前后,雖然只是昏迷了,沒有再行進,但時間體驗上的欺騙性已經達成了。

肥內

只不過,在《日出》或者像德萊葉的作品,長鏡頭是在關鍵時刻出現,于是能產生較明顯的隱喻功能,或者說,提示功能:比如《日出》中跟丟了男主角的鏡頭,反而暗示了他赴約情婦的猶豫,乃至暗示他未來“迷途知返”的行動。但在《1917》中,這種婉約的處理根本沒有了。

小宇

從夜晚開始就已經有點“非人”視角,特別是看到大樓燃燒開始,那段流暢鏡頭,宛如夾在他身邊的go pro一樣,能近乎準確捕捉到他逃跑路線和他的行動,包括從橋上跳下去那個鏡頭下降這個動作,直到落入瀑布,這里一系列操作宛如他身上長的眼睛一樣精準,精準到完全是“另一個他”的視角觀察。

徐若風

我覺得肥內老師提到《1917》制造“偽一鏡到底”沒什么必要性,這點大家可以再聊聊看。

肥內

說一個題外話,受傷、全黑確實有助于拉觀眾進影片情境,這在夏布羅爾的《屠夫》中也嘗試過;不過,這里跟夏布羅爾犯下同樣的錯在于:既然想透過全黑來體現人物的狀態,那么,萬不該出現人物被擊倒那一瞬間,而是在他一上樓、推開門,同時開槍那一瞬間,或許,攝影機向后快速倒下,然后就該全黑,而不是轉向Will看他倒下去。

小宇

其實就如之前我說的敘事者問題,長鏡頭只是交代一種講述方式,并未能服務于故事。或者說,原本可以更嚴謹更多元化講述,被長鏡頭一會兒一個視角變換弄得很難確定講述者主體是誰,這段內容是從哪個主體去講述的。還有,沒有辦法運用鏡頭切換和鏡頭拼接等工作,也就無法真正去捕捉人物的準確形態,特別是有亮色的那一瞬間。

肥內:

Paco上面也已經有大概幫忙說明了:六小時路程無法塞進兩小時電影,再加上Will昏迷,使得這趟任務可能再添四、五小時。于是,超過十個小時的任務塞不下兩小時的篇幅,原本透過一鏡到底制造出時間緊迫感(一些一鏡到底或者實時影片往往都依附在這種效果中,前者如《奪魂索》、《維多利亞》,后者如《老婦與讀要》、《從五點到七點的克蕾歐》)勢必遭到破壞。所以,《1917》到底想哪樣?

小宇

Paco給明一個重要信息,就是六小時的路程,這個我是剛剛才知道。這個塞到兩個小時電影里,怎么都覺得是走捷徑?那為啥要用一鏡到底呢?

Paco

回風風總結的必要性問題:有關長鏡頭,之前思考過的大部分必要性都來自其他方面,那些接下來會細說,暫時不覺得理論上的“不完全實時”(之所以強調理論,是因為感受上在我這是成功的)足以否定其必要性。另外,長鏡頭自帶的“進行時”語態還是有效的,本質上,它不受“不完全實時”影響。

肥內

是的,長鏡頭當然可以被看成一種敘述方式,甚至可以脫離它的“原罪”(《鳥人》已經很擺明做出這樣的嘗試),然而,當導演選擇這種形式,他得承擔的風險就是會存在大量的冗長,尤其是跟在人物屁股后面的時刻(當然,《大象》也證明屁股也可以是看點)。如果不想無聊、冗長,就只能是制造各種刻意的突發狀況,但是被稀釋的戲劇內容則是必然了。

Paco

這是開場說的,說六小時,最多八小時。@小宇

徐若風:

《1917》的長鏡頭在這個作品中又是必不可少的,因為整個片子都是偏向概念化的,從“生存游戲”的點子出發,而長鏡頭提供了一種適配于網游的“不間斷”+沉浸體驗,同時也可以在影片宣發期時提供很大的噱頭。我很難想象這個劇本如果用普通的拍法拍,那應該沒人想看?然而維系《1917》的整個長鏡頭敘事,很多時候就是靠制造上面所說的“各種刻意的突發狀況”,給我強烈的NPC+打卡機制的感覺。

肥內

所以這本來就是整個項目的賭注,因為如果形式本身無法打動觀眾,而內容更是難以共鳴,那么最終頂多就是技術炫耀一途。攝影師證明了自己,而導演則暴露了自己。(我記得寫給深焦的短評提過門德斯場面調度功力還無法駕馭長鏡頭。)這也是為何,影片設計的每一次“停頓”都要想辦法“撤空”周圍環境。唯一一次大場面群眾戲,也就是Will跑出壕溝,落下精準炸彈的那場奔跑戲。

小宇

這種長鏡頭敘事除了體現他們是在趕路之外,我確實很難有其他感受。相比較《鳥人》里利用不同環境所塑造的長鏡頭設計,還有劇作做了特別多戲劇沖突,也讓長鏡頭有配合他們運動的感覺一樣。那種沉溺其實比《1917》要強烈。《1917》還是過于沙盒游戲那種概念化,外加上劇情實在很難吸引我,這種長鏡頭反倒帶來更多觀感上的時間漫長。

肥內

是的,“趕路”是影片最重要的內容,但是,在這樣的環境中,趕路實在沒什么可以講的。而雖說像是有親情感觸而使得Will“成長”,但恰恰Will又來不及跟Blake(亦即觀眾)分享他的“心結”,以致于影片也只能草率地讓首尾都有棵樹呼應一下,帶出某種生命力(開場時有花,收場沒有)而已。能把這種雞毛蒜皮的行動當作主要內容拍得不悶,在德西卡之后沒誰了。

小宇

曾經玩TLOU的我,其實一直對趕路是很有興趣的,TLOU里也有很多雙角色的對話內容,這些是隨著劇情推動有變化有層次推動的。《1917》里本來可以實現這樣效果,誰叫Blake死掉,獨角戲行動削弱了續作上戲劇性內容,使得長鏡頭更加綿長。即便給Will設計了躲在屋子里碰到法國女子的戲份,然而并沒有打消這種無聊。

肥內

不過女人卻是必要的,畢竟,沒有這一段,整部片一個女性都無法出現;這也是為何會是一個女嬰而不是男嬰。

徐若風

另外一點是,片中多數時刻的感情戲,偶爾出場的NPC,都給我一種很強的“匆匆過場”感,比如在車上給男主酒喝的士兵、廢墟中的法國女人。這種有意為之的倉促似乎又過分倉促了點。

肥內

正是因為“趕時間”而抵銷了這些戲的余溫。

徐若風

如果反觀劇本的話,大家會覺得《1917》在什么地方設計得不錯,什么地方又挺有問題的呢?

小宇

其實Blake之死給Will帶來成長內容也很敷衍,今天重看那段,眼睛還是盯在Blake身上。這段Will的蛻變表現還是有些倉促,可能真正蛻變只是在最后奔跑在戰場上?

肥內

要說問題,到處都是。比如說,他們趕到前線,發現第一條德軍戰壕中的德軍“才剛離開不久”,在這種狀況下,為何還敢繼續趕路?他們甚至不知道德軍往哪里退。另外,如果才剛離開,哪可能馬上到處爬老鼠?(這點反駁也許不夠充分。)再有,Will跑出壕溝那一場,仿佛敵人就在等他出來,開始轟炸,而當他又躲進壕溝,轟炸又結束了……也許唯一好的地方,很多人提過了,就是在極端可怖(河上的尸體)之前的落花(與前面呼應,像是在紀念Blake)。讓人想起小津日記。

小宇

我會覺得拍攝有削弱劇本嫌疑,劇本其實也很少涉及到他們與別人交流所產生的情感交流,一切都因為要完成一鏡到底長鏡頭在不斷削弱,沒有存在我們需要沉淀下來回味情感的地方。包括Will之前的心結等等,都是到最后才給一個曖昧的解釋,但我等這個解釋需要花很長時間。

徐若風

上述那些有問題的橋段似乎都說明了一個問題:Will的“導游性”,這是一部他能“觸發”很多“觀景”體驗的電影。

小宇

能不能這樣說,“導游性”更多是攝影機帶來的。

肥內

說到劇本,這也是我比較好奇的。我第一刷的時候是對著劇本看,而影片中基本九成五以上都忠實于劇本的內容。所以不知道這是在整個項目都已經前期規劃明確的最終定本,還是門德斯最初的劇本就如此精準地被落實……(印象中只有少數臺詞略有不同。)

Paco

首先,沉浸感顯然不是長鏡頭的專利,我最沉浸也最喜歡的戰爭片是《自己去看》,它的最高光時刻沒有高速剪輯直接就不成立了。以及,時空連續性是否必然導向沉浸,或者導向巴贊口中“客觀物質現實的復原”,在今天還是值得打一個問號。

不知不覺好像變成了挺《1917》采用“一”鏡到底的正方,但其實各位老師說的很多我都同意,有關長鏡頭的使用,我基于上述繼續提供一些肯定的觀點作為補充。

第一,綜上所述,根據大家比較相似的體驗,如果沒有持續的、穩定的長鏡頭運動,那么后半程出現搶眼的“非人運動”時——比如越過窗戶后慢慢下降,在功能上就僅僅只是一個非常傳統的定場銜接了,很難成為一個引起體驗發生變化的信號,也就不能導向更有趣的聯想。

第二,在開場有一段時間之后,觀眾能在潛意識里感受到長鏡頭是一種對“限知視角”的承諾。它既和本片的格局匹配,也通過這種潛在的體驗給觀眾作出了某種擔保:你會像這樣一直緊跟著他,你不會知道德軍的具體行蹤(比如被狙擊的時候,你知道一定不會有單獨交代狙擊手情況的鏡頭,所以在感受和認知上會被動地和角色保持同步),到達目的地之前你也不會知道前線的情況,等等。我認為這種體驗和傳統的、在無數分切中貫徹的限知視角敘事還是有所不同的,是這樣一種依托于“噱頭”與高概念的承諾,讓很多情緒有了更混沌也更調動觀眾主動性、強化參與感的形態。這一點,《俄羅斯方舟》和《鳥人》都志不在此,《維多利亞》有相似性,但因為情節強度直到后半段才被充分調動起來,加之題材和技術指標的問題,在我看來也沒有《1917》這么極致。

第三,且不從劇本維度論,單說直觀體驗,很難不承認那個實給的剪輯點(意識的斷裂)還是很有力量的。如果沒有對長鏡頭的選擇和堅持,這種來自“分切”的破壞力很難成立。這點讓我想到《奪魂索》里有一個正反打(在34min處),因為同樣存系于長鏡頭的包圍中,所以有著相似的力量。

所以,這是本片自身語言的一部分。

肥內

確實,非人運動帶來短暫的驚奇,但隨后,鏡頭又再次緊跟著Will。當然,有助于建立起“限定觀點”的焦慮感,但是從多數波蘭斯基的作品能夠了解,不用長鏡頭依舊可以從容制造限定觀點的效果。至于全黑剪接點,如果是反向制造出路程被縮短的印象,那只能說……觀眾無疑被欺負了,就像《后窗》中明明應該讓觀眾與主人公觀點重合,但卻又偷偷給觀眾看到當他睡著時不可能看到的線索以誤導“知情太多”的觀眾。

小宇

限定視點焦慮感其實從他們不知道戰場信息開始就存在,只是故事前期使用他們交談其他內容而弱化這塊內容。但這也不是影片使用一鏡到底的理由。你說黑夜開始弄個快二十分鐘長鏡頭展現這種體驗很合理。其實也可以制造更多“事件”來增加這種焦慮感,畢竟時間在一分一秒流動,像鐘聲,最后因為道路太遠沖到戰場上奔跑,這些確實東西其實用得特別少。而且這種一鏡到底弊端,Paco也在那場森林里唱歌說到確實有問題。

肥內

然而,在法國女人那里也確實逗留太久。要想,在Will昏倒時,也差不多才剛過一個小時,簡單來說,他也才完成了一個小時的路程;即使有車隊幫了一把,但他在車上的時間也不多。因此,當他醒來,雖說天還沒亮,但他應該是趕路,而不是停留。車隊、昏倒,更重要的是一堆地名、方位,成了消減時間與空間的咒語。然而,既然費心消解時間感,最終還是回到最初的問題:長鏡頭是否必要?

小宇

而這些都呈現出影片劇本上各種問題。像河里尸體那里,包括他從尸體里走出那段,可以弄得更加出色,也是礙于趕時間,有很大程度上破壞這些外在可以施加給Will的效果。一鏡到底增加更多的是弊端。當然,對于大眾來說,更多看成一種高概念設定,不然這樣劇情,就如風風說的,怎么看得下去。一鏡到底到成為劇本遮羞布。其實更像問導演,為何不使用多個視角長鏡頭組合呢?

肥內

所以才說整部片落于兩個法寶:攝影技術與導演功力。一個成功,一個失敗了。

小宇

可以增加點視野嘛。好像跟上面說的視野狹窄沖突?《1917》更像是迪金斯的組合攝影機使用勝利,門德斯導演這塊問題到蠻嚴重的。

肥內

以“偽長單鏡”來說,情節就更惡劣了。就這個層面來說,后期技術不可能那么高的畢贛,實干型的長鏡頭或許還讓人有一點想給出鼓勵。而這種偽長鏡頭則真的應該要有很強的理由來執行這種形式。就像在《狂兇記》一段,殺人兇手要殺害第三名女子時,攝影機跟著他們上樓(觀眾知道女子會死),待他們進屋后,又悄悄地退到街上,結果在公寓樓下門口有一個假銜接,制造連續性,攝影機繼續后退,退到車水馬龍的對街:女子的呼救肯定沒有人能聽到!這種硬是把觀眾跟攝影機結合,有助于制造觀眾的無力感。

徐若風

《1917》面臨的諸多爭議中,它對于戰爭倫理的探討是否失效,或者說,它沒有厚重的“歷史包袱”是否可行,是一個比較大的聚焦點。之前口碑榜里,就有個作者提到它“哪有什么微言大義,其實就是無話可說”。

個人也覺得這是《1917》令我失望的地方,尤其是對比不久前在影院上映過的一戰題材紀錄片《他們已不再變老》。相比大家都非常熟知的二戰,一戰是有些被遮蔽的,每個一戰的士兵都在某種程度上成為了歷史中的“失語者”。《1917》不至于讓他們完全“無話可說”,那個批評稍有夸張;但的確,也是沒說出什么來。

而對于這方面的批判,口碑榜的讀者提出更應該強調這部電影的視聽價值、工業水準。客觀而言,這一層面上,《1917》放在去年好萊塢的確已經是高水準的創作之一了。

那么,大家是如何看待這個問題的呢?

肥內

戰爭倫理……這部片不是還是立基于“親情”嘛,也就沒有任何新的切入點。要是以視聽價值來看……我也不知道它有超越什么,《鳥人》?《荒野獵人》?去年好萊塢,至少……《極速車王》在我看來是超過《1917》。因此即使從視聽價值乃至工業水準,應該也無法說“客觀來說”,尤其工業水準真不是我們旁觀者說了算。

小宇

“口碑榜的讀者提出更應該強調這部電影的視聽價值、工業水準。”——這個是好萊塢這些年一直填補劇本偏弱問題法寶。這個不又回到《電影手冊》主編說的“奇幻”這個概念嗎?觀影給我最大樂趣還是共情,就像我重看經典老片,還是會跟著他們一起冒險一樣,工業內容占據電影內容更多是讓這些電影包裝更好看,更好賣錢而已,但內容縮水問題以及好萊塢保守觀念傳導也讓這些作品闡述起來都很像,像模板刻印出來的。

Paco

同意劇本層面相對單薄,但沒有厚重的歷史包袱是可以接受的。個人認為《西線無戰事》對《1917》文本的影響比較深,我覺得《1917》說的基本沒有超脫于前者。但足夠的深度和復雜性不是唯一優越,影史上不乏足夠深刻但流于文本的反思和討論,在技術桎梏一再被打破的今天,當淺顯的價值得到技術的武裝,以更具征服力的方式輸出,又何嘗不是一種補充和進化?

小宇

我看《1917》之前是看的《黑水》,那部其實也能呈現好萊塢成熟工業體系情況,看看那片美術和場景設計就知道,還原的像模像樣。所以,也不能說美國電影工業這塊就是為了制造奇觀所服務,只是制造奇觀會看起來更能看到美國電影工業的強大之處而已。就如《1917》很多鏡頭銜接也是使用特效去做的銜接一樣。但這并不能成為《1917》的有力辯護。

Paco

題外話,很同意肥內老師對《狂兇記》長鏡頭的描述,有關長鏡頭,剛才最后再加這些:

非人運動方面,剛才聊過后半程的很多時刻,不是單一短暫的這一個。如果完全保持非人,可能又會消解多義,我對目前的狀態是認可的。

最后一次提黑幕那個,純粹就是指通過“破壞”長鏡頭外化意識斷裂感的意思,不是指反向制造壓縮時間的效用。

我覺得消解時間感還是不準確哎,應該說改變時間感。這個聯系上面說到的欺騙性。

肥內

當然,我們要是以“先鋒”精神來看它,會比較能接受一些短處,就像我們看造其雷乃的作品,劇本都不是被檢視的最重點;但是先鋒則應該要有前瞻性或實驗性,這在《1917》真是看不到的。

Paco

我倒不是以“先鋒”來看,是以可接受、甚至也是作者不避諱的“偏科”來看,之于影史就是能實現一種補充。我覺得不先鋒,而且還是有很多問題。

肥內

嗯,所以影片的性質應該比較接近李安最近的兩部片吧~只是說,在實驗的層面來說,《1917》仍算是“落后”很多了。

小宇

《1917》很難說實驗吧。在我看來更趨近于保守。

肥內

哪怕是偏科,那也應該被期望是每一步都該有所建樹:套一句巴贊的話改一下“只要拍一鏡到底都算是為影史建功”的時代也已經過了。所以我的意思就是說,劇本薄弱或情感單薄,在過去,常能是以先鋒、實驗乃至個人化來當作理由;然而《1917》都沒有,于是形式變成空殼。

小宇

門德斯確實提出個很好想法,但這層想法需要配合更多內容去呈現好這種想法。一鏡到底這種呈現,就如上面所說,在時間壓縮上,在完成長鏡頭造成意識割裂斷層上,都帶來不小副作用。同意肥內老師說的。這也是看李安這兩部高幀實驗片所發現的問題。

徐若風

說起“偏科”,可能這是《1917》之所以能在頒獎季拿到這么多獎項肯定的原因,也是它最后無法拿到最佳影片的原因。好萊塢在擁抱并越來越多地產出這種“游戲化”的電影,但又不會給它最高的獎項。其實去年臺灣也有一部。最后大家可以再就游戲與電影聊聊?圓桌最開頭時引用Delorme那篇文章的結尾,他也拋出了這個問題。“游戲帶來了不同的對敘事和體驗的構思方式。”

肥內

游戲來到電影終究只是一種美麗的隱喻,畢竟,游戲的“自主權”要強過電影太多;但這種選擇的權力卻不是電影所追求的;再說,還要考慮到為數不少的觀眾從不玩游戲(比如我),因此電影從游戲中只能象征性地借一點東西而已。

Paco

如上所述和《西線無戰事》的關系,“偏科”還是基于戰爭片文本這個語境的。而且和《敦刻爾克》一樣都在嘗試對《拯救大兵瑞恩》以來形成的美學(基于戰地紀實影像)有所破立。遠沒有上升到“形式”與“內容”這個程度的,所以反而覺得和李安這兩部比有點拔高(不是指質量,而是可比性,以及所述問題不在同一層級)。

肥內

當然,我也覺得在一些直觀的層面上,李安這種規格拔高一些。(話說,既然提到《敦刻爾克》,我倒覺得時間感的處理,要比《1917》強太多,想法高很多。)

小宇

就像我前面說的TLOU一樣,游戲有設計很多人物之間交互內容,玩家跟游戲的交互更多在游戲人物操作和裝備組合上,劇情依然是設定死的。如果電影朝著游戲這塊做,也就是一種變相高手打游戲視頻一樣,好看卻很難觸及到真正喜歡這款游戲的理由。就如很多人去看游戲高手視頻一樣,等到自己玩又是另外的感受,似乎云游戲跟真正游戲玩家感受還是不同的。之前還在群聊里討論游戲電影化問題,我一直挺排斥這樣觀點的,因為你操作游戲里人物占據95%以上游戲時間,電影化只是過場動畫做出的效果,或是觸屏高手才有的近似于模仿電影推動的效果。我很難界定操作部分也是電影化的體現。

肥內

這也是為何在我感覺VR無法取代傳統電影的原因之一。

小宇

同樣,電影也不可能做到游戲那種交互效果,是要靠觀眾自己去投射自己到人物中去感受的效果。游戲更偏向于玩家自主一方創造性,電影更傾向于觀眾被動接受并投射自己進去所達成的理解效果。兩者差別還是很大的,雖然都使用了影像作為傳播介質。VR的觀賞性還有待提升很多。去年去青島看VR電影真的好痛苦。

Paco

既然說到VR了,之前聊過,我支持VR作品,也支持VR成為獨立藝術門類,但依舊反對“VR電影”的說法。且不論流媒體也在瓦解的、電影的“電影院”屬性,基于創作者聲畫主導權而存在的視聽語言在VR中顯然無跡可尋,這就是反電影的。但主導權退居于空間/場景同樣可以釋放藝術性,比如游戲,比如建筑設計。

肥內

是的,不用反對VR這種技術,但,它是另外的東西。它適合場面,但不適合故事。

小宇

其實用VR看場面也很吃力。記得我看趙德胤那個VR短片,我正好在拍攝團隊和制作團隊中間,兩邊信息都很大,我要靠自己身體轉動椅子去觀看,給我一種好累的感覺。而且轉的時候還不注意纏到線了。

Paco

從游戲到VR,都體現出了一種主導權越來越大的讓位,電影的魅力之一,還是基于更多的不讓位的。游戲的藝術性還有一點感受,是“行動化的在場”,這點得益于技術的征服力,這種“在場”不需要戲劇式的現場去實現了,也是一個特點。

徐若風

說到VR,我感覺有點不太一樣。雖然我目前看過的大多數都是有問題的,比如小宇剛剛說的《灼人秘密》的那個VR。但是之前看的《董仔的人》給我的感覺,反而是和Paco的說法反過來,導演也是可以利用這種主導權的讓位,再把主導權二次反轉。

Paco

拋開上面論述過的其他長鏡頭效用,單說“沉浸”這一點,從業者、影評人、影迷這整個群體和大部分觀眾的體驗在這種作品上是否容易出現較大反差?前者通常會比后者更容易受場外信息影響,因為“找剪輯點”或者對理論、對拍攝技巧甚至對名演員的關注而對沉浸造成的阻礙,在很多觀眾那可能根本不存在。我也讓家里人看過《1917》,就目前觀察,我接觸到的大部分非影迷觀眾都沒有“沉浸失效”的反饋,即便觀看前都對這個概念充滿好奇。更何況,無論哪個群體,目前接觸本片的大陸觀眾,又有多少是在影院這種更具強制性的環境下看的呢?這些也還是需要考慮的。

徐若風

我認為“沉浸失效”這個蠻主觀的,和觀眾的受騙接受度/寬容度有關,倒是和身份/觀影量不會有太大的關聯,比如我就還是蠻容易被騙過去的。很多從業者坐到影院里可能也會更樂意用普通觀眾的心態看。

小宇

跟觀者接受度有關系。畢竟大部分觀眾還是很認可這部作品,這些都可以通過票房和IMDb,還有豆瓣評分看到。我只是沒被騙到的而已。可能是那次看人家老跟我猜剪輯點關系,很容易分神。需要大銀幕看一遍才知道。電腦看至少沒覺得有很沉浸。就如剪輯點銜接會打斷意識一樣,無法沉浸。

Paco

感受性的東西確實很難三言兩語說清楚,也可能所有討論最后都會回到這一點上,我個人就習慣于感性觀影理性反推闡釋。比如剛剛沒聊下去的限知視角體驗,和傳統敘事里的限知還是有區別的,但我憋了半天就只能用“承諾”和其他一些詞匯來形容,哈哈。

-FIN-

原標題:《曾經帶來真實和沉浸的長鏡頭,如今更多彰顯庸俗和虛假?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司