- +1

閱檔筆記|馳援皖北:110年前上海的民間救疫醫療隊

近代中國戰禍連綿,災害頻仍,百姓水深火熱,各類社會慈善救濟事業如雨后春筍,蔚然成風。“大災之后必有大疫”,大旱、饑荒、水患等各類災害,往往會引發更為恐怖的疫情,使本已不堪災荒之苦的百姓雪上加霜。大疫猛于虎,絕非虛言。因此,救疫便成為慈善救濟事業義不容辭的職責所系。

近代上海五方雜處,社會多元,移民精英薈萃,因而也是慈善團體集聚之地,如上海萬國紅十字會(后改稱中國紅十字會)、上海華洋義賑會、上海中國濟生會等慈善救濟團體,皆在申城誕生并發展壯大,惠人無數,影響深遠。本文圍繞清末上海慈善團體遠赴皖北馳援疫區的歷歷往事,回眸近代上海民間救援的身影;當年的救疫經驗和方法,也值得回味。

“救疫急于救饑”

1910年夏秋之際,江蘇、安徽的長江、淮河沿岸發生特大水災,上海紳商沈敦和、朱葆三、祝蘭舫、丁維藩會同寓滬西僑福開森等發起上海華洋義賑會,專事賑災勸募,以借助國際社會力量救助災民,于1910年12月在張園成立。經該會廣泛呼吁發動勸募,官紳商各界及國際社會紛紛為水災捐資捐米,僅10個月時間,便募捐150余萬銀元,包括報刊、輪船、鐵路等都為宣傳救災及搶運物資作出貢獻。(見《上海工商社團志》記載)

1911年5月起,皖北鳳陽府懷遠、蒙城等縣突然發生一種熱癥,傳染極速。當地的西方傳教士有三人患疫而亡,華洋義賑會派往賑災的職員中,也有數人不幸染疫,命在旦夕。皖北災民在饑饉之后,又染上大疫,實在苦不堪言。華洋義賑會所發放的普通藥品,藥不對癥,根本無濟于事,甚至出現愈治愈壞的情況。該會坐辦江紹墀收到派往皖北賑災職員以及當地傳教士的求援報告,“皖北懷、靈、蒙、宿、鳳、壽諸邑發現一種熱病,傳染甚速,早不保暮,日有死亡。”鑒于疫情緊急,他當即向福開森、沈敦和兩會長匯報。情勢嚴峻,刻不容緩。該會決定火速組建救疫醫療隊,聘請美籍醫生比必與華人西醫徐生棠、黃子靜作為領隊,并帶配藥師、醫學生、護士等醫護人員,隨時待命,準備動身趕赴皖北疫區救治。

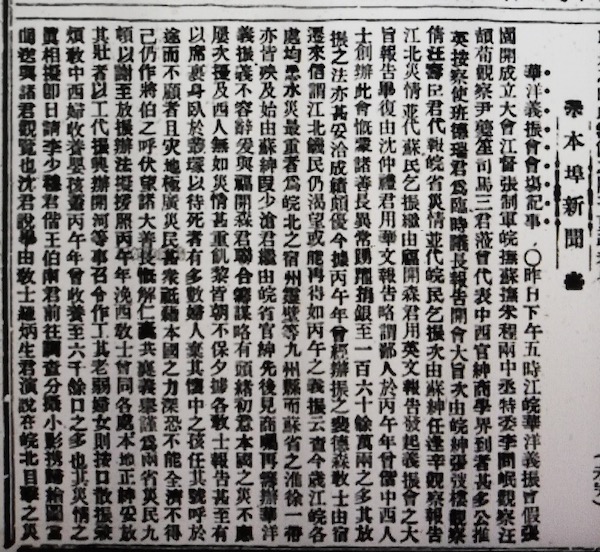

1911年6月25日,福開森、沈敦和分別向清政府郵傳大臣盛宣懷、兩江總督張人駿、安徽巡撫朱家寶拍發電報,請示擬派醫療隊赴皖北救疫事宜。26日,朱家寶與張人駿皆迅即復電。

朱家寶電文大意為:

皖北大饑荒后,又爆發疫情,百姓苦不堪言。雖然是天災,但終究與人事息息相關。華洋義賑會募捐巨款,選派醫護人員,并充分準備了醫療器具與藥品,前往疫區施救。我對于貴會的大仁大義十分欽佩。醫護人員馳援疫區,臨危受命,艱辛備嘗,待疫情結束后,我將上報予以獎勵。我立即致電各州縣,讓地方官隆重接待,并保護醫療隊的安全,使他們后顧無憂。

張人駿電文大意為:

皖北災后又有疫情發生,民眾日有死亡,值得憐憫。華洋義賑會選醫購藥,前往救治,既拯救百姓性命,又防止繼續擴大傳染,對于你們的仁心仁術,我非常感謝。我將飭令下屬,保護醫療隊的人身安全。至于疫情結束后對醫護人員的獎勵,屆時請華洋義賑會擬具方案,我會辦理。

27日,盛宣懷亦發來復電,大意為:

就皖北的疫情發展而言,目前的普通中藥效力不大,藥不對癥,甚至還會起反作用。華洋義賑會派出兩支西醫救疫隊,并帶藥品、醫護人員等赴皖北救治,所有費用由貴會承擔,令我非常感激敬佩。這次醫療隊冒暑馳援,遏制疫情蔓延,需要獎勵,我一定批準,并向朝廷上奏嘉獎。

從三份電報內容來看,華洋義賑會的這一義舉,獲得盛宣懷等官方一致贊同。加上疫情迫在眉睫,因此,福開森、沈敦和等便迅速組織行動起來。

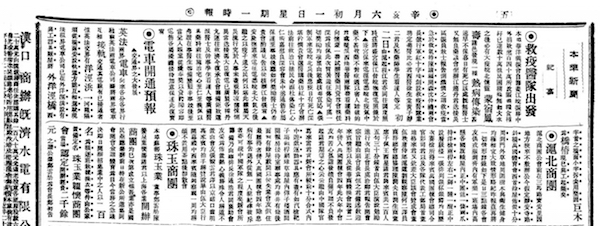

6月26日《時報》上,刊登了一則《救疫醫隊出發》的報道。華洋義賑會派出的醫療隊定于6月27日起程趕赴疫區。為方便調度及保障,江紹墀亦隨同前往。6月28日《時報》報道中,對該醫療隊的具體情況作了介紹:“美醫比必君,華醫徐生棠、黃子靜三君于治疫一門均素有經驗,熱心濟世,不憚冒暑遄征,又愿擔任義務,實為難能可貴。該醫隊所帶藥物、醫具有四五十箱之多,并攜傳單數萬張,至皖分發布告,使遠近周知。除醫員外,有配藥師、看護人等,均屬富有經驗,即下之仆人,亦向在醫院執役者,俾得臨診施治操縱敏捷,而期于一二月間即可撲滅疫氛云。”可見,這支臨時組建的醫療隊不僅救疫經驗豐富,人員配備齊整,而且治疫藥品、醫療器具等準備充足,還帶了大量傳單用于廣泛宣傳,具有較強的戰斗力。

“救人必須救徹”

這支馳援疫區的醫療隊,于6月27日午間,由上海搭乘滬寧鐵路特別快車啟行,由福開森親自護送到南京。按照華洋義賑會計劃,醫療隊采用沿途施治的辦法,由臨淮關進發,經鳳陽、懷遠、蒙城、渦陽、亳州,折回至鳳臺、壽州等縣,隨到隨治。本著“救人救徹”的原則,華洋義賑會決定,先派第一醫療隊,若疫勢蔓延,再派遣第二醫療隊。因考慮到安徽與南京近在咫尺,津浦、寧滬火車便捷,往來旅客頻繁,為免疫情蔓延至其他地區,期望在酷暑前撲滅疫癥,以絕后患。

醫療隊一路風塵仆仆,于6月29日抵達臨淮關,30日即開始診治。福開森、沈敦和在7月初再次呈報盛宣懷、張人駿等的電報中,救疫醫療隊的馳援效果明顯:“醫隊初四到臨,初五開診。瘡痍滿目,病民蟻聚,研究方藥已得要領。”醫療隊面對患者如潮涌來的情形,制定了精細妥善的應對之策:患者掛號時,先施茶水,就診后,若是極貧重病者,再施給錢米,并準備了牛肉汁、牛奶、白蘭地、洋米等滋補營養品,以幫助其加速恢復健康。有的極貧苦病人不能行動,醫療隊就派夫役把他們抬到病院,不僅有坐臥之處,還有術后處理室。在臨淮遇到五六名重癥患者,此辦法十分奏效,百姓感激不盡。臨淮的紳商和官員們為表感謝,專門向醫療隊贈送匾額,并以有的病人路遠或危病患者需要復診等為理由,千方百計挽留醫療隊多駐幾天。與此同時,正陽的紳商則頻發函電來催,說當地疫勢急迫,每天都死亡數十人,醫療隊應當急其所急。醫療隊分身無術,只得雇了小輪船,星夜前往,7月5日到達壽縣,7月6日開診。當地民眾和官紳對醫療隊的馳援反響熱烈,紛紛表達對華洋義賑會這一創舉的贊嘆:“創設醫隊,中國未之前聞,果辦法得宜,繼起有人,中國之福。”

7月11日、12日的《時報》,以《救疫醫隊佛口婆心》為題,連續報道了上海醫療隊在皖北疫區的處境和難題。當時,前來就醫的患者紛至沓來,醫療隊應接不暇。派往的醫療隊畢竟勢單力薄,即使通宵達旦,也難以覆蓋全部患者。百分之六七十的病患同時也是饑民,要徹底救治他們,必須賑濟和醫治兩方面兼施并舉,才更有效。現有的醫護人員人數太少,必須加派醫生和工作人員,并普及衛生方法,這樣才符合慈善救濟宗旨。即便面臨諸多困難,醫療隊結合在疫區孤軍奮戰救治患者的實踐,提出了中西藥并舉的辦法:“西藥奏效雖速,施送較難,另立數方,再備中藥數萬服,交紳商隨時施散,尤臻周至。”

軍隊保駕護航

為確保醫療隊在疫區的人身安全起見,福開森、沈敦和也向盛宣懷、張人駿等提出了軍隊和地方官紳應予以保護的請求:醫療隊冒酷暑赴皖北馳援,廢寢忘食,而當地民眾情況復雜,載有醫護人員的船只沿途停泊,必須有水陸軍隊隨時加以保護。當地官紳也應該盡力響應配合,調度力量予以保護,最好能到現場監督,以顯示他們對疫區災民的惻隱之心和愛護民眾之心。還有令人不安的是,皖北各州縣官員為表示歡迎和感謝,有對醫療隊高規格接待并由官方報銷開支的現象。福開森、沈敦和接到醫療隊報告后,認為:為避免前往救人的醫療隊因當地隆重接待而對官民造成騷擾的不良影響,同時也為減輕當地官紳負擔,救疫過程中產生的所有費用,明確完全由醫療隊自行開支,決不動用當地一分一毫。這既是慈善救濟的原則,也能夠避免與當地官方糾纏不清,以防出現“諱災諱疫”的弊端。

對于盛宣懷等擬對醫療隊的英勇行為予以獎勵方面,福開森、沈敦和指出:“醫員等舍命救人,志甚可嘉,疫勢不平,誓不旋隊。似獎勵一層,應俟秋后,應如何另案奏請獎勵之處,即希鈞裁示復,當將鈞諭轉知該員查照。”

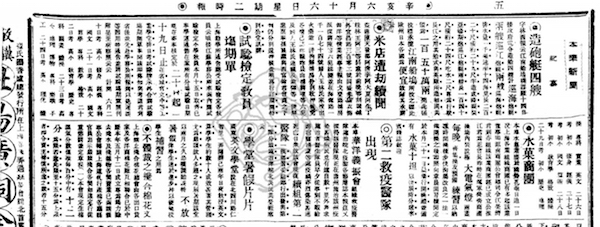

7月11日的《時報》上,報道了醫療隊在皖北的救疫進展情形:“該醫隊現正在壽州施治。該州疫勢甚熾,病民竟有遠自數十里外奔求施治者。醫生隊員早夕從事,刻不暇給。”然而,其他各縣的疫情嚴重程度也迫在眉睫,“而宿、靈、渦、蒙等處疫禍亦烈,傳染甚速,死亡日眾”。情勢危急,華洋義賑會計劃中的第二醫療隊,只得匆匆組建,準備出馬了:“故該會現復續組第二醫隊,一俟部署妥帖,即行出發,與第一醫隊分頭施治,俾皖北災民共登袵席云。”

據1911年8月至9月《申報》記載,華洋義賑會之后又派出兩批醫護人員,前后共有四批醫療隊赴皖北馳援。其結果,必是全力戰勝疫情,惠及當地無數染疫者,救民于水火,同時也阻止了疫情的繼續蔓延。

另據1921年12月中國紅十字總會總辦事處出版的《中國紅十字會月刊》第三期記載,該會于1911年夏也派出了四支救疫醫療隊,馳援皖北和江蘇部分地區:“庚戌夏,皖北旱災以后,繼以大疫,死亡枕藉。本會急派醫士、學生攜帶救疫藥物、器具,組織救疫醫隊,為甲、乙、丙、丁四隊,冒暑馳往皖北之臨淮、壽州、鳳陽、正臺、懷遠、宿州、蚌埠等,及蘇省之清江、海州、桃源等處,竭力拯救,治愈者六萬七千五百余人。”四支醫療隊,共治愈6.7萬余人,這在清末的中國,無疑是一大奇跡。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司