- +1

近代史研究︱李長莉:宮崎滔天與孫中山第二次廣州政府

孫中山一生與日本關系密切,他自1895年流亡海外進行革命活動,多次來往日本,先后滯留長達九年,將日本作為反清革命及反袁活動的重要基地。他廣為結交日本各界人士,雖然日本當局對作為流亡者的孫中山態度冷淡,但他得到一些社會人士的關注、同情與援助,其中宮崎滔天就是一位長期支持其革命事業、保持終生友誼的民間友人。宮崎不僅對辛亥革命提供過援助,在孫中山1916年回國后領導反對北方軍閥、維護共和、爭取統一的活動中,也盡力給予援助。這一時期宮崎與孫中山陣營的重要聯系人是何天炯,至今在宮崎家中保存的友人來信中,以何天炯的來信數量最多,達一百余封,可見兩人聯系之密切。何天炯在這一時期擔任孫中山對日外交的主要助手,他致宮崎信函內容多與孫中山陣營對日事務有關。

孫中山在1917年后三次在廣州建政,其間國內外環境屢有變化,他與日本的關系也趨復雜多變,留下一些令后世史家感到真相不清、認識不一的歷史疑難問題。以往史家普遍認為,孫中山與日本關系有一個轉折點,即1919年五四運動后,一直對日本政府回避公開對抗的孫中山,開始公開批判日本侵略中國和支持北方軍閥的政策,特別是在第二次廣州政府時期(1920年11月-1922年6月),他不僅對日批判日趨激烈,而且一改此前頻繁派人赴日本活動的做法,與日本沒有公開的外交往來。許多論者據此認為,這一時期孫中山對日本“幻想破滅”,出現“由熱轉冷”的轉變。但何天炯給宮崎的信函中,則透露了一些以往少為人知的孫陣營通過宮崎等日本民間渠道尋求援助的“內情”,有助于我們對這一時期孫中山與日本關系的復雜性和多面性有更多認知。

何天炯赴日之議與宮崎滔天“廣東行”

何天炯(1877-1925),廣東興寧人,1903年赴日留學,1905年加入同盟會,任本部會計兼廣東支部長。辛亥革命前他長期留守東京同盟會本部,與宮崎滔天等共同進行籌款、接應同志、購運軍械等支持起義的后援活動,曾參加廣州黃花崗起義。武昌起義爆發后,何天炯偕宮崎回國參加起義,旋又奉黃興派遣赴日本籌款購械。此后何天炯一直追隨孫中山,任秘書、顧問、參議等,主要協助其對日外交及籌款,多次奉派赴日活動。何天炯與宮崎長期攜手協助孫中山革命事業,結下深厚友誼,1915年何天炯由日回國活動后,二人雖分隔中日兩地,仍一直保持密切的通信聯系。

孫中山自1918年5月因受第一次廣州政府內部西南軍閥排擠而離粵回滬,在此前后曾派何天炯、張繼等人赴日本活動,尋求政商界支持,但日本人對孫缺乏信心,態度消極。1919年巴黎和會日本公然奪取德國在山東權益,激起“五四”愛國運動,中國民眾反日浪潮興起,孫中山對日態度也發生轉變,開始公開譴責日本侵略中國及扶持軍閥政策,言辭日趨激烈,提出廢除“二十一條”,明確表達維護民族主權、反對日本侵略的態度。

1920年夏秋間,在孫中山指示下,陳炯明率粵軍由閩入粵,征討盤踞廣東的桂系軍閥,于10月29日克復廣州。孫中山即籌劃南下廣州、改建政權及開展外交等舉措,指派何天炯為駐日代表,負責對日外交,并囑其與宮崎聯絡,準備南下廣州后即盡快赴日活動。11月14日何天炯致函宮崎告知:“茲中山先生之意,擬俟返粵后,組織稍有頭緒,即遣弟東渡,與貴國朝野人士共商東亞大局之前途”,并請宮崎隨時告知日本情形,屆時予以協助。11月下旬孫中山等南下廣州后,著手重組軍政府,對外求援也更為迫切。孫認為此次重掌南方政權,對日求援有了籌碼,故頻頻催促何天炯盡早赴日。但何天炯深知日本當局唯利是圖的本質,以其對形勢的判斷和對日外交經驗,認為我方尚未站住腳跟,實力弱小,此時赴日求援難期成效,反會招其輕侮。他給宮崎的信中說:“弟東來之期,現仍未有一定,中山公雖時時催弟速行,唯弟個人愚見,實未敢驟然贊同。蓋歷觀今昔前后之外交,而不能出之冒昧者也。”在隨后的一封信中,又說到國民黨內多位同人亦持相同意見:“同人僉以此次民黨再興,對內對外,均須謹慎將事。刻下貴國政府實有危害民黨之存心,故主張不能亂派代表,以啟人輕侮之心。”此外,在當時國民反日情緒高漲形勢下,廣州政府如公然派代表赴日,也易招致“親日”的批評。由于這些原因,何天炯不贊同孫中山讓他盡早赴日求援的意見,認為時機未到,因此一直拖延而未動身赴日。

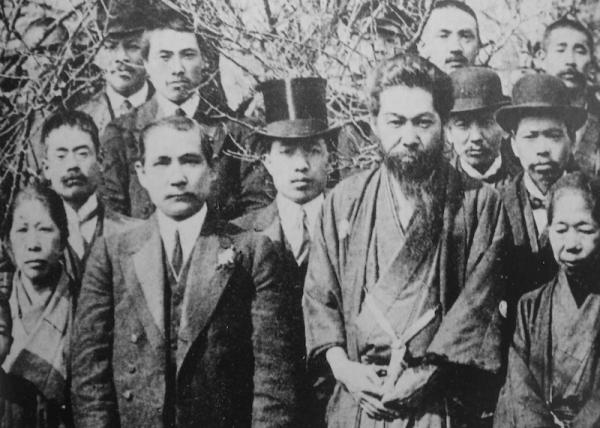

孫與何等人圍繞赴日問題意見不一,最后作為折中替代辦法,決定邀請老友宮崎滔天來粵,當面商談托付其協助。1921年2月6日,何天炯致電宮崎,代孫中山邀請其來粵訪問,并邀另一位老友萱野長知同行。宮崎和萱野于3月12日到達廣州,何天炯前來迎接,隨后帶二人前往軍政府面見孫中山。老友相見,分外高興,孫中山與他們“熱情而有力地握手”,并詢問日本情況,宮崎隨后詢問日本報紙評論孫中山政策“激進化”及外交“親美”等報道,孫答道:世界在變化,但我們多年來主張的三民主義并無改變。“至于所謂親美等語,今更無說明之必要,如若有人對此有疑問,與其問我,不如去問日本當局。”孫言畢哈哈大笑,意思明了,由于日本當局不予支持,廣州政府才與美國接近。利用美日矛盾爭取雙方支持是此時孫中山的外交策略。宮崎對孫中山的態度表示理解,他隨后在日文報紙上發表文章,批評日本政府對華謀求侵略利益的錯誤政策,指出導致中國人“排日的挑發者,正是日本的惡外交”。孫中山、何天炯等托付宮崎二人代為在日本政商界進行活動,為廣州政府尋求外交支持和財政援助。

宮崎二人在廣州停留了三天,臨行前孫中山對他們說:“快點回去,把你們所見所聞告訴日本朋友吧!”宮崎在上海刊行的日文報紙《上海日日新聞》上以《廣東行》為題,連載此行的系列報道,記述在廣州參觀各處及與諸老友見面的觀感。他對孫中山等眾人滿懷信心積極奮斗的面貌及取得的成就感到鼓舞,稱贊他們“如同當年在東京同盟會成立時的‘民報社’時代,同志一致,志氣風發”,贊揚“當今的廣東,已是嘗盡二十年來辛酸苦楚而煉成的偉丈夫!他們之成功可以期待!”

何天炯托付宮崎協助外交

宮崎等訪問廣州返回日本后,何天炯與宮崎幾日一信,密切聯絡,一個重心是托付宮崎等協助廣州政府對日外交。這方面內容主要集中在兩個方面:一是報告廣州情況,主調是政局總體向好,孫中山地位穩固,軍事日見發展,并囑其向“日本同志”轉達,以增強日本方面對粵政府的信心;二是懇請宮崎等“日本同志”積極向政界活動,促日本政府改變政策,對廣州政府給予支持。

何天炯所說的“日本同志”,主要指與孫中山結交多年的日本在野黨立憲國民黨領袖犬養毅、國會資深眾議員秋山定輔、民間“大陸浪人”首領頭山滿等人,他們都是日本政界和社會有影響力的人物,對孫中山的反清和反袁活動曾給予過支持,孫將他們視為“中日聯合興亞”理念相近的“日本同志”。宮崎與這些人都有交往,也參與他們的一些政黨、團體活動,雖然彼此對華理念不盡相同,但有一定重合,都屬于日本的“親孫”派,所以孫中山、何天炯等希望宮崎游說他們在政界活動,對日本政府施加影響。

何天炯在宮崎等離開廣州返國不久的1921年3月20日致信說:“東亞之風云真迫切矣,此回吾黨能否活動,全靠兩先生之力,敬候好音。”4月9日信中告知孫中山當選非常大總統,各方勢力漸次平服,并再懇請宮崎等向日本政界活動:“我黨前途殊為寥遠,一臂之助,深有望于諸公。”5月5日孫中山在廣州正式就任中華民國非常大總統,發表對外宣言,宣布北京政府為非法,呼吁各國承認廣州政府。何天炯5月22日致函宮崎,告知“孫公自就職以來,諸事極力整頓。”“唯秋(山定輔)、犬(養毅)二公之間,請先生加意游說,以競厥功。”雖然信中所指具體內容為防泄密而不便明說,但主旨不外乎廣州政府迫切希望得到日本政府的承認與支持。由何天炯的反復囑托,亦可見其情之殷、盼之切。

何天炯一方面托付宮崎等代為在日進行活動,一方面他作為廣州政府代表何時赴日問題一直在考慮之中。7月間宮崎來信邀何天炯赴日洽談日商投資事宜,何天炯持信見孫中山請示意見,孫對其赴日主旨又作了一番交待:“汝東行之事,余無日不希望早日實現之者,唯此番正式政府成立,汝須以代表政府之名義往,方為鄭重。因此,汝之任務,固不在實業,尤不在借款,汝之任務,在宣傳新政府光明正大之宗旨于日本朝野上下,告于今后貴政府不可對于東方有侵略及包辦之野心。非獨不可有此野心之進行,即如從前‘二十一條’之不當要挾,亦須一律取消。如此,則彼我兩國,方有經濟提攜及種種親善之可言。若一部分之小小實業問題,固無須政府特派代表以為之。”“且以目下之情形而論,若政府貿然與日本生特別之關系(即經濟及借款),則政府必受人民之攻擊,或宣告死刑焉。”可見孫中山對日外交的宗旨,仍是在促使日本改變侵略中國政策、取消“二十一條”的前提下,進行合作。何天炯向宮崎轉述了孫這番話,表示深為感佩,他也深知孫對日本政府改變侵略政策的期望難以達成,加之經費困難和顧忌輿論等原因,這次赴日之議再次擱置下來。

1921年7月后廣州政府軍討伐桂系軍閥,于9月占領廣西,10月孫中山赴廣西籌備北伐。這期間何天炯忙于籌集經費等事務,并等待北伐進展以侍機赴日。然而北伐進展并不順利,至1922年4月,身任粵軍總司令、廣東省長的陳炯明拒絕服從孫中山的北伐命令,孫將其撤職,并返回廣州,陳炯明避往惠州,孫陳矛盾激化。孫于5月4日正式下令北伐,但陳部軍隊不聽命令,反而進駐廣州并醞釀兵變,廣州政局危急。何天炯5月8日致宮崎信中略述廣州情形,因慮及中外報紙充斥孫陳矛盾激化的消息會使日本方面對粵政府信心下降,故信中予以解釋、寬慰與囑托:“此事由于陳(炯明)氏目光短小,甚負孫公寬大之意。然以弟逆料,陳氏終必俯就范圍,力隨北伐。深恐外間不察,徒信謠言。先生關懷大局,于吾黨尤切同情,弟故特陳梗概如此,望轉告同人可也。”

5月27日孫為緩和矛盾再授予陳兩廣軍權,雖形勢稍有緩解,但陳軍仍在廣州城內躁動不已,廣州政局仍在動搖之中。何天炯5月29日致信宮崎,對于孫陳矛盾及外界對粵政局不穩的猜測予以辯解以示寬慰,信中說:

粵中政局甚為平安,決不致如外間新聞電報等之妄為猜度者。今江西軍事又日有進步,陳炯明氏亦覺悟自身前途,若長與孫公分離,則為取敗之道……故陳氏已翻然允諾擔任剿匪事宜。孫公亦披誠相結,大約二三日內,陳氏當由惠州回省任事矣。如此,則前方討賊軍更可安心直進,此為吾黨一大事件之解決,請寬錦念可也。

他叮囑道:“孫陳二氏,刻下實無問題發生。”“凡此真像,尚望先生不憚煩勞,向諸君解釋。”

何天炯在信中關于“粵中政局甚為平安”“刻下實無問題發生”等說法,顯然與此時廣州為陳軍控制、日有兵變之虞的危急狀況不符,他如此說應主要出于維持日方信心的策略考慮。實際上陳炯明后未回廣州,且與孫之矛盾再度激化,在何寫此信僅十幾天之后的6月16日,陳炯明軍即發動兵變,炮擊總統府,孫中山避往永豐艦,第二次廣州政府遂告失敗,孫革命事業再遭重挫,何天炯作為這屆廣州政府赴日代表的職任也就此中止。

何天炯托宮崎等招商投資支援財政

孫中山此次廣州建政的目標,先要改組軍政府并成立正式政府,繼而進行北伐統一全國,而維持政府機構、非常國會、軍隊給養裝備以及籌備實行北伐等等,處處需要大筆經費。但廣州政府所轄僅有廣東一省,而廣東省政經資源為省長陳炯明所掌控,其自身財政本就不足,且與孫之“中央政府”隱有抗衡之勢,故不可能給予充分供給,所以孫政府一直陷于財政匱乏的窘境,迫切希望得到外部援助。

此前日本政府曾給予北京政府借款以換取在華利益,遭到中國民眾反對,后日本宣稱對南北政權“中立”而不再公開借款,日本政府對孫派也沒有信心,不愿給予支持。同時孫中山陣營也顧忌國內反日輿論而不愿向日本官方借款,因此只能向日本民間尋求經濟援助,這也成為何天炯對日工作的一大任務。

實際上,何天炯在此前數年間,一直在與日商接洽合辦實業以籌集黨務經費,只是進展并不順利,現在有了廣州政府為依托,有廣東省的地域資源,條件更為有利,加之需求迫切,他更加緊了這方面工作。何天炯在致宮崎的信函中常有述及粵政府財政困難狀況,在請求宮崎外交援助的同時,穿插著請求經濟援助的內容,主要是請他們代為引介、招攬日本資本家來粵投資合辦實業,其中最重要的一項是招日商投資合辦廣州證券交易所。

1920年秋冬,上海市面興起一股創辦交易所上市的熱潮,在上海的國民黨系張靜江、戴季陶、蔣介石等人即投資交易所事業且有所起色,因此廣州建政后也籌劃以廣東省資源招商創辦交易所,以開辟財源。孫中山、何天炯1921年3月邀請宮崎和萱野來粵訪問,希望他們在經濟方面提供援助也是目的之一,與他們商談的一個具體項目就是合辦廣州交易所,具體由廣州政府財政代總長廖仲愷和何天炯主持辦理。此時宮崎患病休養,萱野經營著中日人士合資在東京開辦的陶陶亭餐館,二人對日本政治漸生失望,也有意在實業上有所活動。

在宮崎、萱野二人來訪廣州期間,何天炯和廖仲愷與他們具體商議了招日商合辦廣州交易所的初步方案。在宮崎等由廣州返日不久后的4月18日,何天炯致函宮崎,告知當下財政為關系廣州政權存亡之關鍵,信中寫道,孫中山當選大總統后,“困于經濟,未定何日就職”,“財政問題,誠粵中今日生死問題也。”隨后談到合辦交易所之事,正在推進籌辦。

宮崎和萱野廣為招徠、積極引介日本投資人,很快征集到一批日本民間投資者,經中日雙方一番籌備,7月初廣州證券交易所正式成立,萱野作為日商代表,中方以駐上海的國民黨總務部主任居正為代表。這個交易所全稱為“廣州市證券物品股份有限公司”,由中日雙方出資集股合辦,中日股東約百人,集資本一千萬元,共計二十萬股,其中日商六萬股,廣州政府六萬股,股金暫由日商借款墊付,其余八萬股,由居正主持在上海上市發賣。經營范圍為廣東省有價證券、金銀、絲繭、砂糖、豆類、紙張、油類、煙絲、棉紗、布匹等十余種物品,以及鐵路、自來水、電燈等公司股票。可見這個交易所包攬廣州主要金融、商貿及市政建設,規模不小。交易所在上海證券市場上市后,行情向好,何天炯7月21日致宮崎函中告知,交易所股價上漲,為之欣喜:“聞交易所在上海之株式(股價),已漲價至三十円左右,殊有希望之事業也。”交易所的初告成功,為廣州政府的財政補充帶來希望,何天炯和宮崎為之高興。

但是,廣州交易所雖初有成效,進展并不順利。首先是由于股東中廣東本地商股很少,引起廣東商界的疑慮與不滿。《晨報》報道說,廣州商界有人批評這個公司是“買空賣空”、“操市場生死權”的壟斷性公司,且股東人員基本都是外省人,故認為其“一經成立,廣州市場受其影響自非淺鮮”,本地商人利益勢必受到損害,故廣東商界有不少反對聲音。

此外,中方廣州政府股權的分配問題,也引起內部紛爭。由于此時國民黨公私各處皆財務困難,又有派系矛盾,在廣州孫系總統府與陳炯明系廣東省府兩派之間、廣州政府與上海國民黨總部人員之間都有各自利益,紛起爭奪股權,使主持股權分配的廖仲愷難以應付,何天炯也為之憂慮,他于8月5日致函宮崎,告知交易所諸情形,感到“問題復雜”,“難題日增”,“殊覺前途不能放心”。

自廣州交易所上市不久的8月以后,上海交易所行情即開始走下坡路,隨后幾月間,大批交易所歇業倒閉,經紀人因破產自殺的消息時現報端,連張靜江等已經營數月的交易所都難于支撐,何況這個剛剛誕生且充斥紛爭的廣州交易所,自然也難逃厄運。次年6月,陳炯明軍發動兵變,第二次廣州政府失敗,其所屬事業隨之消解,何天炯等與宮崎、萱野傾力協作成立的中日合辦廣州交易所,也如曇花一現,被淹沒在歷史長河之中而難覓蹤影了。

余論

1922年6月16日凌晨,廣州陳炯明部發動兵變,何天炯攜家人離開廣州回到興寧家鄉避居,此后其家鄉長期陷于戰亂,他與宮崎的通信也告終止。這年底,宮崎滔天病逝于東京。次年孫中山第三次在廣州建政,何天炯再次輔助對日外交,只是此時再無老友宮崎滔天可予托付予以協助了。

由上述何天炯致宮崎滔天信函等資料的梳理可見,孫中山早在此次廣州建政之初,即派定何天炯為駐日代表,且一直頻頻催促何赴日進行外交活動。只是由于何天炯等認為實力尚弱、時機未到、顧忌反日輿論及經費困難等而一再拖延才終未成行,同時又通過邀請宮崎、萱野來粵并托付他們代為在日活動,實為一定意義上的“委托代理外交”。

此外,何天炯等通過宮崎、萱野協助,招日商投資成立廣州證券交易所,是廣州政府在財政困難且不能向日本官方借款的境況下,向日本民間商界尋求財源的舉措,反映了孫陣營與日本官方外交關系處于低潮的同時,與日本民間商界的經濟關系及求援活動仍相當活躍,這也是孫日關系不應忽視的組成部分。

總之,在第二次廣州政府時期,孫中山及其陣營雖然與日本官方關系冷淡,但通過宮崎滔天等民間渠道進行外交和經濟上的“暗中求助”活動還相當積極和活躍。作為孫中山對日外交主要執行人的何天炯,與作為日本民間親孫勢力代表的宮崎之間的密切通信聯系及相關活動,即是一條重要渠道。這些史實表明,這一時期孫對日本抱持“聯合興亞”理念、促進其改變侵略政策并尋求合作與支持的方針沒有改變,他對日本的期待也一直沒有“破滅”和放棄,他與日本民間勢力的深厚密切關系,也是支撐這種期待的重要基礎。只是這一時期孫對日方針在具體實施的策略和方式上,公開與非公開、官方與民間、外交與經濟諸層面之間有較大反差和交錯,呈現出多面性與復雜性。正因如此,在后來孫中山第三次廣州建政后又派遣人員赴日,恢復與日本外交往來,有著前后相續的內在連續性。孫中山這種在“聯合興亞”理念下對日關系因應形勢的策略變化,也不應簡單視之為沒有主導理念而只求狹隘眼前利益的“實用主義戰略”。

同時,這一時期孫陣營向日本無論政界外交還是民間經濟的求援活動,雖然得到宮崎等盡力協助,但實際成效都不明顯,反映了在日本政府以侵略中國為既定國策之下,堅持民族主權立場且缺乏實力的孫中山及其政權,只想依靠也處于弱勢且理念不盡相同的日本民間渠道求得實際援助,只能是難以實現的過高期待與愿望,這也是孫中山始終抱持中日平等“聯合興亞”理想與日本固執對華侵略政策這一根本矛盾的歷史悲劇的一幕。

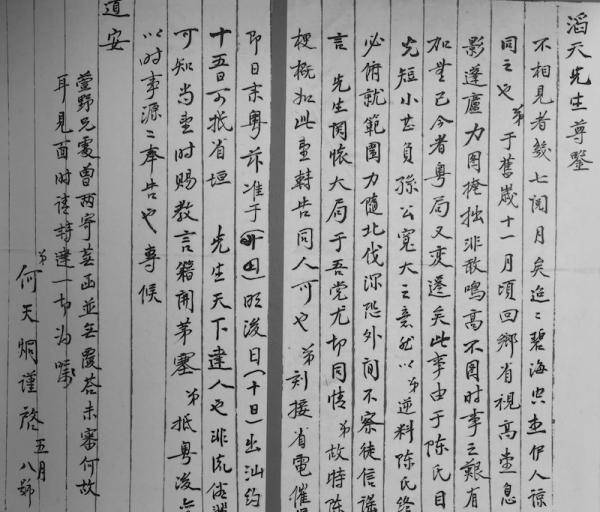

注:本文所據何天炯致宮崎滔天信函,主要收藏在宮崎滔天后人宮崎蕗苳、宮崎黃石于日本東京的家中,這些信函資料已整理收入李長莉、久保田文次、宮崎黃石編《何天炯集》(中國社會科學出版社2018年10月版)。

(本文首發于《近代史研究》2020年第1期,原題《從何天炯致宮崎滔天信函看孫中山第二次廣東政府時期對日關系》,作者李長莉為南昌大學人文學院歷史學系特聘教授。澎湃新聞經授權發布,作者對原文進行了刪改,注釋從略,現標題為編者所擬。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司