- +1

紐約里希特大展或無法重開,“終究是繪畫”開幕九天遭閉館

3月4日開幕的“格哈德·里希特:終究是繪畫”(Gerhard Richter: Painting After All)是紐約大都會藝術博物館在布魯爾分館(Met Breuer)舉行的最后一個展覽,2020年7月大都會藝術博物館將從此棟建筑中遷出。現年88歲的里希特也覺得這有可能是他有生之年最后一次大型個展。然而,因為疫情場館計劃從3月13日關閉至7月,這預示著這一開幕了不過9天的展覽可能無法再重開。

澎湃新聞獲悉,這次展覽涵蓋里希特長達60年的創作生涯,展出100多幅作品。涉及攝影與肖像,自然主義與抽象主義。里希特把繪畫置于無休止的批評和拷問之下,這些作品一如既往、面無表情地推進著繪畫的發展,盡管有人說圖像性繪畫在20世紀60年代就消亡了。

紐約大都會藝術博物館布魯爾分館位于紐約麥迪遜大道上,與人們所知道的大都會藝術博物館(第五大道1000號)相隔10街。2016年3月,惠特尼美國藝術博物館遷到新址后,由馬歇爾·布魯爾(Marcel Breuer)設計的著名倒錯塔形建筑便成為了大都會的新館。然而,因為成本,博物館將在2020年7月從這棟籠罩著精致和憂郁氣質的建筑中遷出,這比原計劃提前了三年。

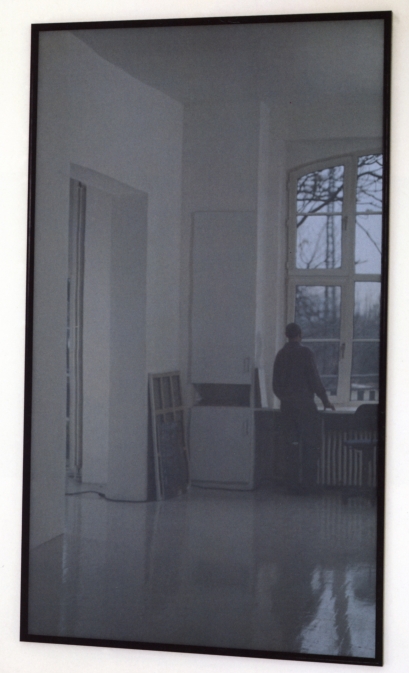

帶著告別的氣氛,3月4日“格哈德·里希特:終究是繪畫”在大都會布魯爾分館開幕,這是一場極為貼切的告別展,里希特的作品占據了展館的兩層空間,藝術家每一階段的轉折,都讓人對他的成就產生懷疑——沉默的肖像、平淡無奇的鏡子——在這里,它們一如既往、面無表情地推進著繪畫的發展,盡管里希特把繪畫置于無休止的批評和拷問之下。有人說圖像性繪畫媒介在20世紀60年代就消亡了,有人說它從未如此重要過。里希特相信兩者,或者說兩者不相信。

在這個博物館急于證明自己的社會影響力的時刻,這位在世的偉大畫家問道:“當代藝術的真正目的是什么?它能做什么?我完成了什么?”即使曾創下在世藝術家拍賣的最高價紀錄,但這位現年88歲的畫家,認為此次展覽是他從藝60年的總結和證明,證明他對藝術的不解和懷疑,以及藝術中所蘊藏的道德力量,里希特也感到這很可能是他有生之年最后一次博物館大型個展。

此次展覽由大都會現、當代藝術主管希娜·瓦格斯塔夫(Sheena Wagstaff)和藝術史學家本杰明·H·D·布赫洛 (Benjamin H. D. Buchloh)共同組織策劃,大都會藝術博物館助理策展人布林達·庫馬爾(Brinda Kumar)協助了策劃工作。她回憶說:“2002年2月,紐約現代藝術博物館(MoMA)舉辦里希特40年回顧展時,恰是美國遭遇‘9·11’襲擊后五個月,展覽出人意料地吸引了大批觀眾,他們從里希特的困境、多樣性和不確定性中找到了一種解脫。在當時展覽發起的調查中,我和其他數十萬紐約人一樣,在里希特的作品中找到了奇異而又必要的安慰。”

為回應2002年MoMA的展覽,大都會布魯爾的“格哈德·里希特:終究是繪畫”以《9月》開場,這是一件畫于2005年的小幅“模糊”畫,畫面描繪的是一架撞向世貿中心的飛機,這是眾多表達該事件的作品之一,里希特也算是“9·11”的親歷者,2001年9月11日,他剛好搭飛機前往紐約,而后班機轉降他地。《9月》是對攻擊當時無處不在的新聞照片的轉述,這張新聞照片也影響了人們對該事件的獨有記憶。而在里希特模糊的轉述中,《9月》成為了反意識形態的代表,他以冷靜、矛盾的眼光看待暴力及其公眾媒體在該事件中的形象。

此次大都會布魯爾展出里希特的作品約100件,數量上比2002年MoMA的展覽少了近一半,除了數量外,兩場相隔近20年的展覽希望傳達給公眾的也有所區別。里希特的一些代表性作品(如1972年的《48幅肖像》、1988年的《1977年10月18日》)并未展出。

展覽充分利用了大都會布魯爾的建筑優勢,在博物館三樓和四樓的布展中營造出開闊的視線,這種開闊可以讓觀眾欣賞到藝術家風格的多樣性。且兩個樓層的展廳都設置了一個視覺中心。四樓圍繞著《籠》系列展開;三樓則聚焦2014年創作的《比克瑙》(Birkenau,奧斯維辛集中營)系列,該系列以抽象的形式和若有似無的陰影掩蓋了大屠殺的圖像,這也是北美首次展出里希特這一主題的作品。

1932年,里希特生于德累斯頓。他在這座當時的東德城市接受現實主義畫家的訓練,1961年,在柏林墻筑起前數月他來到西德,并與藝術家西格馬·波爾克(Sigmar Polke)、布林克·巴勒莫(Blinky Palermo)等一起于杜塞爾多夫藝術學院學習,受他們的影響,里希特開始用油彩在繪有具象作品的“畫布”上做實驗。這些后來被稱作“油彩涂抹”的作品,最初挪用自生活雜志、航空攝影和家庭相冊上的圖像,其冷淡而疏遠的風格成為消費主義下虛榮心的一種對照。

里希特的“攝影繪畫”在完成前有不少步驟:先需要找到(或拍下)一張攝影照片,并從當中取材所要的色調,在畫布上描繪出景物,逐步修飾到完成,時而加上柔軟的刷子輕觸、時而以刮刀涂抹,制造出獨有的“模糊”效果。

從1964年開始,里希特畫了不少幅肖像作品,對象包含畫廊老板、收藏家、藝術家和熟識的朋友圈。在大都會布魯爾分館的展覽中,有9幅的灰色“攝影繪畫”,其中就有以納粹為表現對象的,包括1965年創作的《魯迪叔叔》(Uncle Rudi),畫中人為藝術家母親的弟弟。他穿著納粹軍服,臉上掛著自豪的微笑。這件作品還呼應了他以家庭成員為創作對象的作品——潮濕的油畫上留下干燥的畫筆拖動的痕跡,這痕跡抹去了“全家福”的情調,也抹去了部分年輕德國人對于過去的自以為是。里希特把歷史的時間化為了靜態的傳輸,歷史也成為了他畫面中的一層迷霧,在這層迷霧中,否認與內疚是分不開的。

“模糊”或最接近里希特的藝術風格,模糊的海景、風光和街景在他畫中反復出現。1977年及1988年為女兒貝蒂(Betty)繪下兩件肖像,1977年那件作品中的貝蒂如同砧板上的魚肉;1993年三幅名為IG作品則是第二任妻子伊薩·根澤肯(Isa Genzken)的肖像,不同尋常的是,這組“肖像”只是一個模糊的背影。隔年與他結婚的第三任妻子薩賓·莫里茨(Sabine Moritz),在以其為對象的小油畫中,莫里茨如同圣母一般哺育著他們剛出生的孩子,但也是模糊的。

在這些風景、肖像和準宗教場景中,很難不聯想到意大利文藝復興對其的影響,也很難感受不到其中的冷漠和貧瘠。“模糊”始終是里希特繪畫中信仰和懷疑的標志。或許攝影誕生后,這種描繪已經過時,盡管模糊不清,里希特仍然遵循了這一繪畫的傳統。

雖然里希特在創作這些照片式繪畫時已經融入了抽象的觀念,但直到1980年,他才使用一種自制的橡皮刮板來抹除和摩擦畫布上的大片油彩,創作出斷斷續續、沒有節奏感的作品。顏料的不斷堆積和抹去導致了抽象系列的誕生,這些作品的命名別無異樣,但其隱藏的深度和遺失的記憶仍然難以觸及。

此次展覽以里希特1980年代的作品為中心,聚焦他近20年抽象系列作品的創作上,例如2006年以6幅作品構成的“籠子”系列,畫面中綠色、銀色和黃色條紋調和了技巧性和隨機性。2005年創作的“森林”系列,亦顯示出明顯的刮刀痕跡,那些奪人眼球的垂直線,成為了人物和地面之間的區隔,這在里希特的藝術中也是罕見的。

頭骨、蠟燭、家庭相冊、模糊的森林,無論是抽象還是具象,里希特的作品幾乎都圍繞著集中營展開。早在1967年,有關大屠殺的圖片就出現在《圖頁集》(Atlas)系列中,但直到2014年,他才用“比克瑙”直接在繪畫中表達。

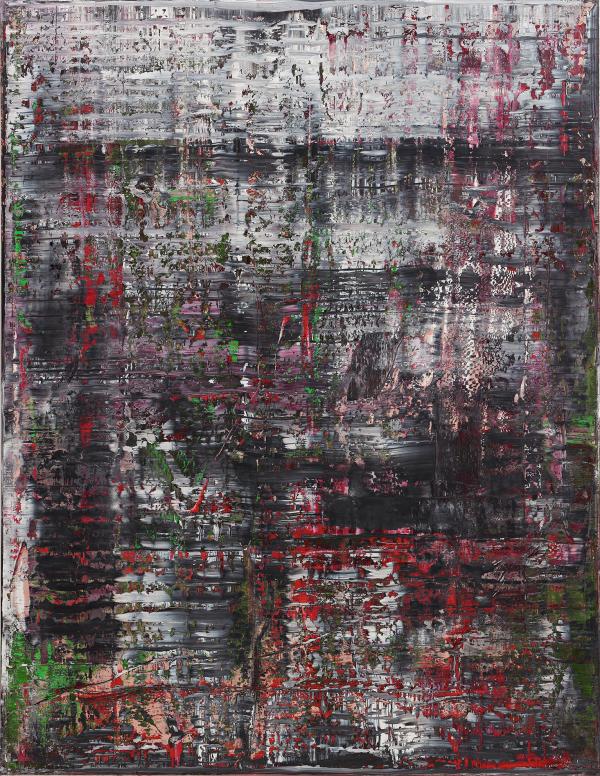

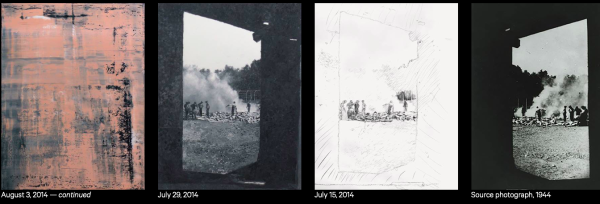

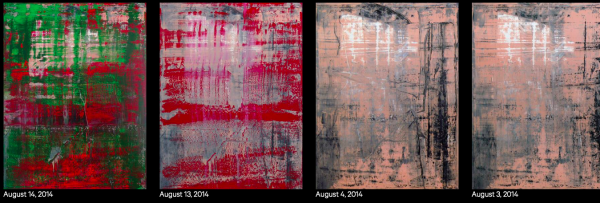

在“比克瑙”創作之初,里希特花費了近一年的時間將四張拍攝于集中營的照片重新上色,這些照片是當時被迫在毒氣室焚燒尸體的猶太囚犯所拍攝的。里希特在大屠殺的影像上覆蓋深色,再將其刮掉。最終原始的照片變得不可見,只留下令人窒息的深紅色、綠色和黑色,而且與“籠子”系列相比,畫面上的刮擦和凹痕更為明顯。

“比克瑙”帶給觀眾的體驗是壓抑的。作為一名德國藝術家,里希特如此專注于表達無法表現的事物,并且與這些來自“地獄”的圖像搏斗。但在展覽現場,四件《比克瑙》與該系列的四張原始照片同時展出,這種展覽方式讓一些藝評人持嚴重保留態度,并認為這是“視覺的濫用”。

展廳中的“比克瑙”,四件原作與四件數字復制版畫面對面陳列。在原作和復制品之間還有四面灰色鏡子,這一切被籠罩在昏暗的燈光下。如果說里希特創作“比克瑙”的意圖是認為當下無法真正理解大屠殺,但在大都會布魯爾館,一切都變得簡單:抽象表達了無法表達的含義,復制品表明即使最壞的情況也可以再次發生,鏡子迫使我們面對當下在歷史上的位置。

有人懷疑,里希特本人也參與了該展廳的布局,呈現復制品和鏡子有他的目的。年近九旬的他或許對冷戰時期所灌輸的意識形態產生了懷疑,而又對自己的懷疑表示懷疑。相比他的崇拜者,里希特本人對“比克瑙”系列信心不足,即使在被他認為自己有生之年最后的大型展覽中依舊充滿了對自己的懷疑。或許每次拿起刮刀時,他都為藝術家如何面對疑惑、面對錯誤的恐懼、面對自我懷疑,以及如何繼續戰斗樹立了榜樣。

這也是里希特為年輕藝術家們提供的無價之寶,他們的每一個錯誤或猶豫都會被數字時代的“薩佛納羅拉”們(Girolamo Savonarola,1494-1498年擔任佛羅倫斯的精神和世俗領袖。他以在虛榮之火事件中反對文藝復興藝術和哲學,焚燒藝術品和非宗教類書籍,毀滅被他認為不道德的奢侈品,以及嚴厲的講道著稱)糾出。在教條主義面前,需要有類似里希特式的藝術家發出“我不確定、我還在想、我依舊工作”的聲音。

注:展覽將持續至7月5日,本文編譯自藝術評論家杰森·法拉戈(Jason Farago)《懷疑,里希特的崇高告別》(原載于《紐約時報》),以及大都會博物館官網。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司