- +1

魏斌談山岳中的六朝宗教與文化

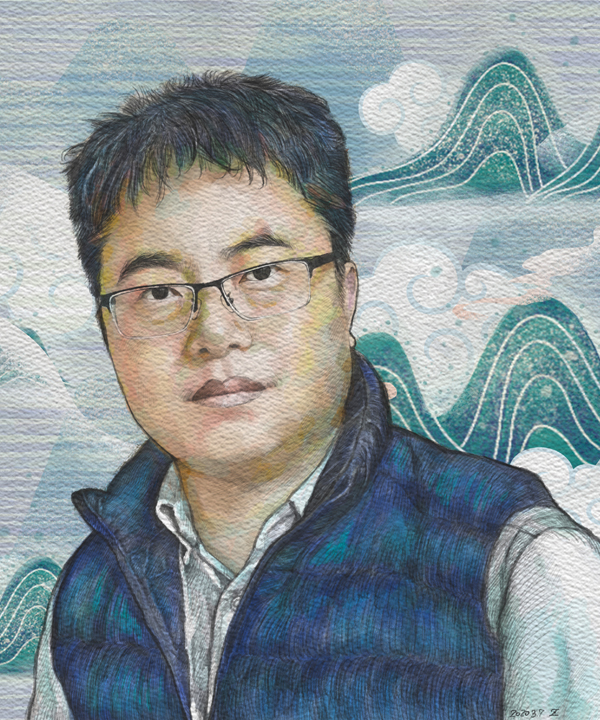

《“山中”的六朝史》(生活·讀書·新知三聯書店2019年8月)即將付梓的消息在網絡流傳的時候,就被魏晉南北朝史圈內的學者視為一部“必讀書”;該書上市后,影響已越出史學界,受到普通讀者的喜愛。該書處理史料手法細膩,“深描”工夫了得,最近《上海書評》采訪了作者、武漢大學歷史學院的魏斌教授,請他談談對“山中何所有”這一歷史景觀的認識與思考。

您為何從唐代制度史轉向研究六朝山岳歷史?

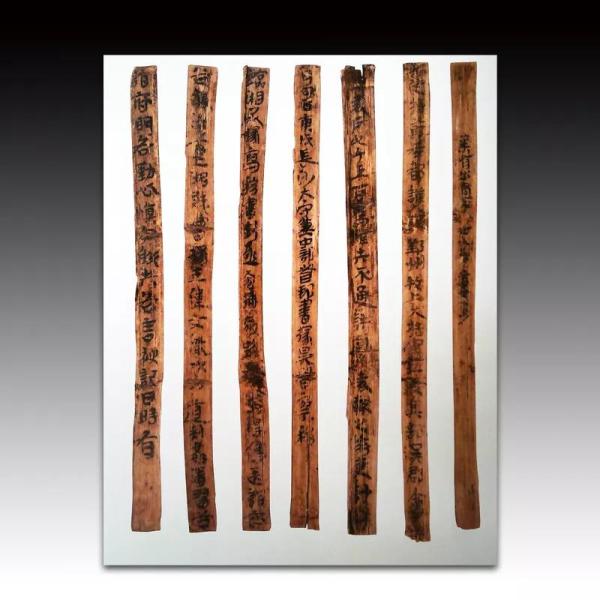

博士畢業留校工作。那時候青年教師發表論文壓力沒有現在這么大,心態比較從容。因為對急就章式的博士論文不滿意,就想換個方向。于是回過頭去讀前四史和秦漢史料。受到傅斯年《夷夏東西說》的啟發,另外也是碩士論文的興趣,就想重新研究漢唐間江南腹地的歷史進程。這時長沙走馬樓吳簡已經在整理出版,北京吳簡研究班、日本吳簡研究會都出版了論文集,一時潮流,我也開始看吳簡,想試試是否可以從中發現一些有價值的區域歷史信息。但當時只出版了《吏民田家莂》和《竹簡壹》,內容零散,很難據之討論更大的區域歷史問題。所以我也嘗試將湖南出土的秦簡、漢簡、西晉簡結合起來,看看能否構成一組斷裂而又相互聯系的歷史剖面。在這種思路下陸續寫了幾篇論文。

最晚的出土簡牘是西晉時期的,之后官文書用紙書寫,所以利用簡牘細節討論漢唐之間江南地區的歷史變化,只能到西晉為止。要想討論四世紀以后的問題,必須要尋找新的史料線索。《唐六典》卷三戶部郎中員外郎條記載的江南道名山十三所,就是在這種情況下引起我的注意。這一點書稿前言中已經提到。當時只是想就這個問題寫一篇論文而已,沒想到最后慢慢變成了一本書。

正如您所說,在山中寺院、道觀興起之前,江南山岳的文化形態至少有山神和祠廟祭祀等內容。如果可以簡單歸類的話,山神、祠廟祭祀的主體是普通民眾,道觀和寺院則分別對應“專業”的道士和僧人,是否可以這樣說,山中修道和山林佛教的興起,某種程度上意味著“山中歷史”的主人發生了巨大的變化,由此也映照出漢唐之間的歷史變動?

魏斌:籠統一點也可以這樣說。山神、祠廟祭祀是“訪問性”的文化行為,而寺院、道館興起之后,形成了居住性的山中信仰場所,這是二者的主要區別。當然,山中寺院、道館也經常會有訪問者,如信眾、士族官僚,是一種更為復合性的形態。總之,四世紀開始,山中開始有了組織化的文化團體長期居住,是一個很關鍵的歷史變化。這也就是您提到的山中歷史的“主人”的問題。其實,這也不僅是中國歷史上才有的現象。差不多同一時期,在西方也可以看到沙漠苦修團體的出現,稍晚也出現了山中修道院。這種隱修式的信仰共同體的出現,可以看作是一個逃離性的社會空間的興起。東西方在“帝國之后”的時代都出現這種變化,應該不是偶然性的,背后可能有結構性的原因。但這個問題很復雜,我對西方歷史修養不夠,這里只能稍微談一點個人的粗淺感想。

一個原因是制度化宗教的興起。西方不用多說,中國是佛教和道教。佛教在東漢時期傳入中國,但一直到西晉時期,僧團生活的寺院主要都在城市之中。山寺的記載,是四世紀才有的。僧團從城市走向山林,選擇在山林中定居生活,是導致中國山林文化景觀變化的關鍵要素。當然,在此之前山中早就有神仙修道者。這種本土山居修行傳統的影響,可能影響到四世紀中國佛教的山林化,但早期的神仙修道者并非制度化的山居團體,山中道館是五世紀才開始出現的,晚于山中寺院很久,在組織模式上可能又受到山寺的影響。有句俗語說,“天下名山僧占多”,這句話道出了中古以降山林文化景觀的基本格局,佛教雖然是后來者,但擴張力量要遠遠大于神仙道教。

另一個原因,可能是統一帝國解體后帶來政治權力的分散化。此消彼長,制度化宗教作為一種信仰權力,為社會提供了另外一種生活空間。雖然五胡國家和東晉基本都還是秦漢以來的帝國政治體制,但同時有好幾個政權并立,會造成權力空間的多元化,為僧人們提供了更多的選擇和流動性。而多元權力的角逐,往往會帶來戰爭和社會混亂。避難入山,在山中建立遠離混亂政治困擾的生活場所,或者更簡單地說,在山里“活下去”,也是一個很現實的推動因素。

我在書稿最后,曾提到霍布斯鮑姆的一個概念——“平行體系”。山中世界的基本特征是一定程度上的逃離性,是試圖逃逸出國家權力的文化共同體。這是山居的本意。也就是說,一個傾向于獨立的平行性文化空間,在統一帝國消亡后的權力環境中開始出現了。東西方差不多同時出現了這種現象,但文化影響卻頗有差異。在西方,山中修道院主要仍是作為一種信仰現象而存在。而在中國,以山寺、山館為代表的山林文化空間,卻溢出了信仰范疇,逐漸內化于知識精英的內心世界,成為一個獨特的精神文化現象。我想,東西方國家權力體制的差異,佛教、道教和基督教運作模式(特別是組織方式和政教關系)的差異,可能都是一些原因,值得我們思考。

您在《后論》中提到,六朝時代的山林,實際上也是社會權力體制的一部分。既然如此,山林對六朝人來說,究竟意味著什么呢?還有,六朝山林形成的這些文化現象,對我們當代人來說,是否又有參照意義?

魏斌:這個問題讓我想起葛洪在《抱樸子外篇·自敘》中的一段話:“士林之中,雖不可出,而見造之賓,意不能拒,妨人所作,不得專一。乃嘆曰:山林之中無道也。而古之修道者,必入山林者,誠欲以違遠讙嘩,使心不亂也。”

葛洪說,修道者入山的目的,是“使心不亂也”。這個說法非常簡單,但我覺得很切實地指出了文化性山居的意義。類似的意思,天臺智顗也表達過。他原來在建康的城市寺院中修行,后來覺得太過煩擾,決定入山。這時有人建議,可以去建康城外的鐘山,智顗回答說:“鐘山過近,非避喧之處。”他最終選擇了天臺山。從根本上來說,早期入山的神仙修道者,還有頭陀山林的僧人,目的都是為了在寧靜的環境中專一思慮,“使心不亂也”。從四世紀開始,山林的定居化和供養化,一方面造成了山林與世俗的一致性,另一方面山林畢竟仍具有一定的逃離性,是相對于世俗社會而言仍然寧靜的世界。

我覺得認識到這一點很重要。山水詩、山水畫作為中國文化的象征之一,被認為是古代文人內心超越境界的表現。可是,現實中并沒有純粹的山水,超越性不過是在世俗和山林之間妥協的結果。如果真要逃離到山林之中,與世隔絕,生計怎么解決?純粹的山居生活是很苦的,洞穴潮濕,食物短缺,虎狼蟲蛇,是每天要面對的問題。像南朝時期劉孝標隱居于金華山,首先就要先建一座舒適的山宅。山中寺館興起之后,山居生活比起洞穴修行要舒適很多,可隨之而來的是要遵守團體生活的規范,同時還要為供養者提供信仰服務。這些都在消解著山居的自由和超越性。實際上,即便最終得道成仙,也并不意味著自由,仍然要接受神仙官僚機構的科層管理,也有各種考核。

盡管如此,人們為什么還要進入山林,并渴望“得道”呢?我覺得葛洪說的“使心不亂也”是一個很好的回答。即便入山以后的生活仍然會面臨種種限制,但相對于俗世的煩擾,畢竟要簡單得多。在相對的自由中尋求自我的超越感和生命的解脫,這大概才是古代山林的意義所在吧。現代人也許可以從這一點上受到啟發,思考生活。

秦漢以來郡縣制帝國的延續,維持了一個以文化作為身份標識的官僚階層的存在。由于官職有限而求之者眾,不管是更看重舉薦的門閥社會,還是更看重考試的科舉社會,都必然會有成功者,有失敗者,這是常態。失敗者不用說。即便是成功者,進入一個嚴格的帝國官僚體制之后,升遷、考核和各種政治壓力,也都會造成相當多的焦慮和失意感,需要另一種精神空間以平衡內心世界,于是或者在世俗社會中營造逃離性的生活空間,或者在文字和筆墨中構建精神上的桃花源。這就使得山林作為一種意象,逐漸內化到知識階層的精神世界之中,成為中國歷史中一道獨特的文化風景。從這種意義上或許可以說,山林是帝國的另一面,是帝國權力體制的伴生品。

您在書中提到山岳歷史的“南北朝差異”,這是一個令人十分感興趣的話題,可否簡單介紹一下您對這個問題的思考路徑,以及迄今為止所求得的答案。

魏斌:最主要的差異,在于神仙洞天體系和山中道館,這主要是一個江南現象。北朝主要是山寺。我在書稿后論部分的最后一節,對此有一些說明。特別重要的一點,是五臺山作為文殊道場在北朝晚期的興起,這是一個不見于江南的現象。為什么中國的神仙洞天體系形成于江南,而最早的菩薩道場會在北方出現?這可能是理解南北朝山岳歷史差異的關鍵之點。我感覺可能跟南北國家的權力形態有關,但還沒有想的很清楚。

“山不在高,有仙則名,水不在深,有龍則靈。”山水相連,相互激蕩,借趙汀陽先生《歷史·山水·漁樵》里的話說,“山水是觀察歷史的形而上尺度”,您對六朝的名山作了深入細致的考察,對與之密切相連的六朝之“水”又有什么見解?

魏斌:我還沒有讀趙汀陽先生的這本書。不過,這兩年有一些對山水有興趣的朋友,組織了一個多學科的山水論壇,嘗試理解山水對中國文化的意義。我從論壇的多次討論會中受到很多啟發。他們也有人問過我類似的問題。我記得開過一個玩笑:如果只有水的話,是沒辦法居于其中的,除非你愿意住在水底的龍宮里(笑)。

從形態上來說,水有四種:泉水、河流、湖泊和海洋。山居離不開水源,所以他們選擇的居住地點,要么靠近山泉,要么靠近溪流。我在實地考察中發現一個現象,六朝山中寺館遺址附近,現在有很多都修建了小型水庫,像茅山雷平山附近的朱陽館,南岳衡山水簾洞附近的九真館,義烏稽亭村后的云黃山雙林寺,還有劉孝標隱居的金華山半山的九龍村等等,都是如此。這就是因為山居生活對水源存在剛性需求,他們選擇的一般都是水源豐沛之地。更大一點的河流,如果河岸沒有山林、高地可以居住的話,可能更多是具有交通和經濟意義。古代的河流相當于今天的鐵路,是最重要的運輸通道,人類生計和文明的很多現象都是圍繞河流而生。海洋也是如此。與此相關的水神和海神,就像山神一樣,是人類很早就有的普遍現象,是一種基于日常生活系統的信仰需求。

海洋中的居住空間,主要是島嶼。《說文解字》對“島”字的釋義,就是“海中往往有山可依止”。我覺得“依止”這個詞特別形象,人要想居于水,需要“依止”于高出水面的陸地,往往也就是山。

所以,如果要討論文化意義上的水,可能需要區分游觀和逃離性居住兩個層面。游觀的話,水可以成為單獨的欣賞對象。可是如果要想成為帶有一定逃離性的文化居住空間的話,往往是和山結合在一起的,居于山而有水,或居于水而有山。

另外還想到一點。中國文化中的“江湖”一詞,現在帶有俠義、黑社會的意思。但《莊子》里的“相忘于江湖”,是指江、湖的自然本義。《晉書·郭舒傳》也出現過這個詞,指的是江湖縱橫的長江中游地區。為什么這個詞后來會衍生出另外的含義?對此我沒有做過具體研究,但會不會就和江湖本來的交通、生計意義有關?不管如何,水留給中國文化的并不止是詩意和美感。山也是如此。空間的逃離感,同時也帶來了危險,陶弘景和周子良在茅山中就遭遇過搶劫。山賊,山大王,嘯聚山林,往往對官府統治和民眾生活造成困擾,他們是另一種社會秩序的逃離者。

文化性的逃離者造就了超越的山水,而社會性的逃離者造就了俠義的江湖和山林,二者都是綿延于中國歷史中的內容。就像前面說過的,這兩種現象的存在,其實都跟郡縣制華夏帝國的權力體制有關,是帝國的伴生之物。

魏斌:2007年秋我到德島大學留學。第一次出國很新鮮。在圖書館書庫里看了一兩個月書后,我“發現”了一個很簡單的現象:東洋史在書庫里占的比重很小。這時候意識到,應該花更多精力去了解日本學術更主流的部分,而不是局限在東洋史。于是就順著書架找感興趣的書看。印象中東洋史挨著過去就是日本史、宗教史。慢慢也接觸到民俗學,像五卷本概論性的《日本民俗學講座》,櫻井德太郎的《日本民間信仰論》,千葉德爾的《民俗與地域形成》,野本寬一的《神與自然的景觀論》,山折哲雄的《佛教民俗學》,吉野裕子的《山神》,還有伊藤清司的《山海經》研究,等等,都給我留下了比較深刻的印象。也經常會翻看日本民俗學、人類學、宗教學,還有日本史、西洋史等領域的期刊。在舊書店淘書,買的比較多的往往也是這些領域的舊書。書稿里的《宮亭廟傳說》一章是那時候寫的,受日本民俗學的影響比較大。那時候也比較關心華南民族史,從白鳥芳郎、竹村卓二等人的著作中得到不少啟發。

德島大學在四國,比較偏僻。葭森健介老師就和都筑晶子老師商量,安排我不定期去京都的龍谷大學短訪。先后去了四五次。龍谷大學文學部圖書館收藏佛教和東亞宗教方面的文獻極為豐富。國內圖書館這方面收藏相對有限,徜徉其中,大開眼界。京都的歷史遺跡和四季變換的風景,也帶給我很多書本以外的學術體會。

那段時間經常在近畿、四國和瀨戶內海周邊旅行,觸目可見的寺院、神社,讓我很感興趣。京都近郊的宇治,在宇治川兩岸分布著平等院和宇治上神社等好幾處遺跡。琵琶湖西岸、比叡山下的坂本,有很著名的日吉大社,是祭祀山王的,而山上就是日本佛教天臺宗的總本山延歷寺。宮島的嚴島神社和周邊寺院、聚落的空間關系,琴平金刀比羅宮的參拜道和信仰圈,印象也十分深刻。就拿德島來說,小城背靠眉山,《萬葉集》中曾歌詠過它“如眉”的山形,山下阿波舞會館附近就是寺町,沿山麓分布著很多寺院和神社,周末登山后經常流連其中。有一次還去近郊的勝浦川附近,探尋阿波貍合戰的“古戰場”和民俗遺跡,饒有興味。為什么會在這些地方形成信仰地點?為什么會呈現為現在我們看到的空間形態?這些問題經常引起我的思考。

說起來,這些其實都是很感性的認識,并不深入。相關閱讀也多是興之所至,缺乏系統性。但學術也許就是這樣,有時候觸動往往來自于那些最簡單的現象。與中國相比,日本的文化遺跡保存較好,往往能夠在更細部的層面上看到早先的空間形態。現在回想起來,這大概是讓我深受觸動的原因之一。后來我在研究中也嘗試勾稽史料,盡可能復原山林的早期空間形態,但受制于史料奇缺,常常有無能為力之感。

我注意到,有學者將《“山中”的六朝史》和田余慶先生的《東晉門閥政治》相提并論。這應該是一個很有意思的觀察。對此您是怎樣的看法。現在回頭看,是否感覺自己的書有什么遺憾和不足?

魏斌:首先感覺很惶恐。我想評論者可能是注意到兩本書研究內容的差異。田先生的書是1989年首版的,作為中古政治史學的高峰,影響了無數學人。三十年過去了,我們這一代人,還有更年輕的一代,又在關心什么樣的史學話題呢?這個問題可能值得我們思考。

應該是2011年初夏,我去藍旗營拜見過一次田先生。顧江龍兄陪同去的。那天田先生興致不錯,從他早年經歷說起,談了很多。中間他談到自己的學生,說像閻步克老師、羅新老師、韓樹峰老師等好幾位,都能在傳統政治史之外開拓新徑,發展出跟他自己不一樣的學術領域,讓他感到很欣慰。這個評論我至今記憶猶新。當前輩學者已經在一個領域登峰造極的時候,后來者沿著這個道路模仿前進,新的突破是很難的,田先生就引用過齊白石的話,“泥我者死”。田先生對學生們的欣賞之情,我想應當就是由于他們意識到了這一點,從而改弦更張,不斷在探索新的領域和方法。

那時候我剛剛開始山岳史研究不久,正在彷徨和反思是不是誤入歧途,進入了一個史學邊緣領域。當時曾有一些師友對我進入“山林”表示不解,認為是劍走偏鋒,脫離主流。田先生這番話給了我鼓勵。當然,他只是隨性而談,并不知道對我的觸動。

這本小書的遺憾和不足,我自己覺得主要是結構有些松散,每篇文章在寫作時并沒有完全聚焦在一個主題上,時常“跑題”。另外就是涉及的知識領域比較龐雜,深感學術修養不足,有些問題深入不夠。書稿前言中也提到,最開始只是想用《唐六典》中的名山體系作為線索,寫篇文章討論漢唐間江南地區的文化變遷。單獨成書是后來慢慢產生的想法。正因為一開始沒有統一的規劃,導致各章討論的問題比較發散,影響到后來成書的嚴整性。

還有就是新與舊的關系。多年前我在評介中村圭爾老師的《六朝江南地域史研究》時,曾這樣說:“舊有學術語境和新觀察方法在本書中同時出現,卻沒有得到有效的厘清,苛刻一點的說,這是本書讓人感到遺憾的地方。”現在看起來,我這本書可能也存在類似的問題。雖然是從一個新的視角開始討論,但很難避免多年習得的舊框架和知識體系的影響,有時候會不自覺地回到舊的分析話語上去。

有時候自我安慰,學術或許就是如此吧。嚴整規劃,有時候會失之單調;隨性而為,難免散漫,卻可以收獲相對的自由。南朝人吳均在《與朱元思書》中,曾描述他舟行于富春江上的經歷:“風煙俱凈,天山共色。從流飄蕩,任意東西。”雖然在現代學術規范的束縛下已經很難做到“從流飄蕩,任意東西”,但也不妨稍有一些不羈之心吧。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司